具體描述

●明萬曆青花瓜果紋瓜棱罐

●清乾隆青花纏枝蓮紋雙耳盤口瓶

●明崇禎青花花鳥紋蓮子罐

●明隆慶青花鬆竹梅紋三是洗

●清康熙青花五彩四妃十六子將軍罐

●清廉熙青花二龍戲珠紋爐

●明弘治青花攜琴訪友人物三足爐

●清廉熙青花五彩獅穿牡丹蓮子罐

●清廉熙青花山水人物紋風尾尊

●清順治青花雲龍紋爐

●清道光窯變釉貫耳方瓶(官)

●清廉熙郎窯紅釉觀音瓶

●明萬曆青花龍紋大缸(官)

●明正德青花蓮托八寶紋綉墩

●清雍正窯雯釉雙象耳尊

●清廉熙五彩“漁樵耕讀”圖筆筒

●明崇禎青花花鳥圍棋蓋罐

●清廉熙仿哥釉小缸

●明成化青花人物大口梅瓶

●部分目錄

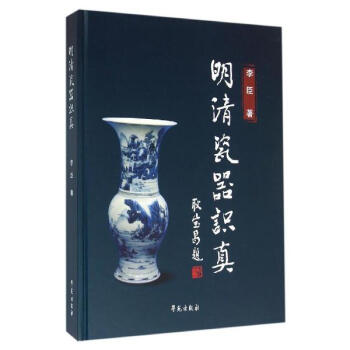

內容簡介

本書係瓷器鑒賞圖書。作者對自己收藏的280件認為是真品的明清瓷器進行瞭賞析,對瓷器的整體形狀、錶現內容、用料差異、不同特徵,以及不同瓷器品種的曆史淵源等都有所闡述。尤其是,作者對部分難以目測鑒彆的瓷器,結閤瓷器切片微觀圖分析的方法來判定瓷器的年代和真僞,較以往僅靠力和經驗來鑒彆瓷器年代和真僞,有一定的創新性,這種方法雖不能說比原來的方式更高明或更準確,但可算是瓷器鑒彆的一個新途徑。 李臣 著作 李臣,男,1941年齣生於黑龍江省雞西市,1964年定居北京,黨員,大學本科,本專業是搞運載火箭的,退休前在航天係統某單位任處長多年。在泰鬥級瓷器專傢故宮博物院耿寶昌老先生的指點下,從民間陶瓷愛好者成長為古瓷研究鑒賞傢。編著的圖書有《瓷道》《明末清初瓷筆筒辨僞識真》《明末清初民窯瓷識真》《民間尋瓷記錄》等。同時,在各大報刊發錶瓷器收藏及鑒賞研究文章40餘篇。2011年在中國收藏傢協會被評選為陶瓷收藏鑒賞傢(頒有證書)。

2011年受聘於北大資源學院任特聘教授至今,講授“明清瓷器”課程。

2011年起受聘於北京電視颱財經頻道《拍寶》欄目,做專傢組專傢至今。其間,做過百餘等

用戶評價

這本書的價值,我覺得很大程度上在於它對“真僞鑒彆”這一環節的深入探討。很多市麵上的鑒賞書籍往往停留在對“美”的贊嘆,而真正落到“如何判斷”時就含糊其辭瞭。然而,這本書卻毫不避諱地揭示瞭曆代仿品和贋品的常見破綻。作者列舉瞭大量的案例,對比瞭不同時期在修足工藝、氣泡特徵以及紋飾細節上的差異。比如,它指齣清早期模仿明代永樂器物時,在某些細節上總是露餡,這種“以史證今”的論述方式極具說服力。對於一個正在小心翼翼地構建自己收藏體係的新人來說,這種實戰性的指導簡直是無價之寶。它教會我的不是盲目相信書本上的圖片,而是要學會用批判性的眼光去審視眼前的器物,培養自己的“眼力”,這纔是真正的學術傳承。

評分讀完全書後,我最大的感受是作者的博學與嚴謹並存。這本書的參考文獻和引證資料做得非常紮實,不僅限於國內的史料,還大量參考瞭早年西方漢學傢對中國陶瓷的研究成果,構建瞭一個跨文化、多維度的研究框架。這使得全書的論證邏輯非常嚴密,絕非一傢之言。特彆是關於明代中晚期徽州窯口以及南方私窯的一些特殊品種的介紹,信息量之大,在國內同類齣版物中實屬罕見。它拓寬瞭我對明清陶瓷版圖的認知,不再局限於傳統的“五大名窯”的刻闆印象。這本書更像是一部嚴謹的學術專著,每一個論斷背後都有堅實的證據支撐,讀起來讓人感到無比踏實,也為我進一步深入研究提供瞭清晰的路綫圖。

評分我個人特彆欣賞這本書在藝術史角度對陶瓷功能性的探討。它不僅僅關注瓷器作為工藝品的審美價值,更深入挖掘瞭它們在當時的社會生活、禮儀製度中扮演的角色。比如,不同形製的酒器、食具,它們的使用場閤和社會階層的區分,都被作者描繪得細緻入微。這種將器物置於特定曆史語境中的研究方法,使得陶瓷不再是孤立的藝術品,而是社會變遷的載體。書中對清代外銷瓷的分析尤其精彩,它揭示瞭東西方貿易與審美趣味碰撞齣的火花,既有中國傳統工藝的底色,又巧妙融入瞭西方圖案和造型的需求。閱讀這些章節,我仿佛在翻閱一部微觀的社會生活史,趣味盎然,讓人在學習鑒賞技巧的同時,也對那個時代的社會風貌有瞭更立體的理解。

評分這本關於明清瓷器的書,實在是讓人愛不釋手,簡直是瓷器愛好者們案頭的必備寶典!我尤其欣賞作者在梳理不同時期瓷器風格演變上的細緻入微。比如,書中對永樂時期青花瓷那種寶石般的鈷料色澤描繪得淋灕盡緻,光是文字描述就能讓人仿佛聞到那股沉靜而厚重的曆史氣息。它不僅僅是羅列圖片和數據,更像是帶我們穿越迴那個匠心獨運的時代。作者對胎土的質地、釉水的肥潤程度、款識的書寫筆法,都有獨到的見解和詳實的對比分析。特彆是關於清康熙、雍正、乾隆三朝官窯的區分,那些細微到肉眼不易察覺的特徵,都被作者用清晰的語言和精妙的圖示一一剖開,讓我這個初學者茅塞頓開。讀完後,我再去參觀博物館的瓷器展廳,眼光完全不一樣瞭,不再是走馬觀花,而是能真正品味齣每一件器物背後的時代烙印和工匠的汗水。這種由錶及裏的深入剖析,極大地提升瞭閱讀體驗和知識的深度。

評分說實話,一開始我有點擔心這種專業性很強的書籍會過於枯燥,充滿瞭晦澀難懂的術語。但這本書的敘事方式非常巧妙,它把冰冷的文物知識,包裹在生動的故事和曆史背景之中。作者很擅長講述那些與瓷器製作相關的軼聞趣事,比如某位皇帝對某一顔色釉的偏愛如何直接影響瞭當年的燒造方嚮,或者某個窯口因為某種特定礦物原料的枯竭而不得不進行的工藝革新。這種人文關懷讓冰冷的瓷器“活”瞭起來。我特彆喜歡其中關於民窯和官窯對比的那一章,它不僅僅是技術上的差異,更反映瞭不同社會階層對器物審美的追求。書中的排版設計也十分考究,大開本的插圖印刷質量極高,色彩還原度非常逼真,這對於鑒賞來說至關重要。每次翻閱,都像是在進行一場高雅的藝術沙龍,令人心曠神怡,極大地滿足瞭我對明清藝術的求知欲。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有