具体描述

内容简介

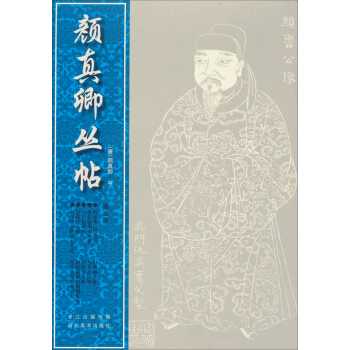

《颜真卿丛帖(第5册)》最大特点在于其高清晰还原了历代传世碑帖原貌,让广大读者能够取法乎上。该套书精选历代名碑名帖、集合诸体代表范本、增加对应释文注解,是临习书法专业之选。内页插图

目录

旧拓朱巨川告身口藏移蔡帖

原拓送刘太冲叙

与李太保帖

与卢仓曹帖

旧拓寒食帖

旧拓卢八帖

初拓谢赠华州刺史表

初拓谢兼御史大夫表

初拓让宪部尚书表

前言/序言

用户评价

我得承认,我对古代碑帖的要求是近乎苛刻的。我尤其关注那些原碑刻时产生的“搨坏”或“损毁”部分,以及后世在勾摹过程中留下的“痕迹”。这本《颜真卿丛帖(第5册)》在这方面的处理,简直让人拍案叫绝。它似乎采用了最新的高精度扫描技术,使得即便是那些经过千年风霜的拓本,其细微的墨色层次、纸张的纤维走向,乃至边缘的模糊处理,都得到了极为忠实的再现。这意味着,我们不仅是在学习颜真卿的笔法,同时也在学习历代藏家和裱糊匠人是如何对待和保护这些珍贵艺术品的。这种对“物证”的尊重和还原,是当代出版物中非常难得的品质。它不仅仅是一本学习用书,更像是一份详尽的古代书法遗存保护档案,对于任何严肃的中国书法研究者来说,它都是案头不可或缺的,值得反复摩挲和细细品味的典藏佳作。

评分我一直有个习惯,就是会对比不同时期的颜真卿作品,以期捕捉他中年到晚年心境与笔法演进的轨迹。这第五册的收录,无疑为我的研究提供了一个极佳的参照系。它的选篇非常巧妙,似乎有意将颜真卿在不同官职、不同心境下所书写的内容穿插在一起,形成了一种微妙的对话感。那些充满力量,结构稳健、气象万千的“正书”,在与那些相对洒脱、笔势连带更为明显的“行楷”穿插出现时,读者很容易就能体会到,即便是最恪守法度的大家,其性情也会在不经意间流淌于笔端。我特别留意了其中几篇尺牍的复刻质量,要知道,尺牍往往是最能体现书家本真状态的载体,少了碑刻的刻意雕琢,多了日常书写的率真与速度感。这册书对这些“生活化”的作品的呈现,远超我预期的细腻,让人感觉仿佛能听到笔尖划过纸面的沙沙声,这是许多市面上的“颜体大全”所无法企及的高度,它更像是一部研究颜真卿个人心路历程的辅助教材,而非简单的字帖汇编。

评分说实话,现在市面上打着“颜体真迹”旗号的书籍多如牛毛,但真正能让临习者感到心悦诚服的,其实凤毛麟角。拿到这本《颜真卿丛帖(第5册)》后,我的第一个反应是——终于找到一本能让我“静下心来”的宝贝了。它的版式设计简直是大家手笔,留白的处理恰到好处,既不会显得拥挤压迫,也不会因为过度稀疏而显得单薄无力。尤其是对那些篇幅较长的碑文,它采用了恰当的尺寸缩放,使得临习者在观察全篇气势的同时,又不至于因为过于庞大而失去对单字结构的把握。这种对阅读体验和学习效率的平衡考量,体现了编者深厚的专业素养。我试着在旁边铺开宣纸进行对临,发现由于影印的清晰度极高,即便是那些常被忽略的“牵丝”和“侧锋”的微妙运用,都能被我捕捉到并尝试模仿,这对于提升临摹的准确度,起到了立竿见影的作用。

评分这套《颜真卿丛帖》第五册的装帧和选材,简直是为每一个钟爱楷书的同道中人量身定做的珍品。初次翻开时,那股墨香混合着陈旧纸张特有的沉静气息,一下子就把我拉回到了大唐盛世的笔墨现场。我尤其欣赏他们对“颜体”精髓的拿捏——那种雄浑大气中蕴含的内敛和法度森严的内劲,透过每一枚清晰可见的字迹,都显得淋漓尽致。比如对《多宝塔碑》局部,乃至一些较为罕见的行书小品影印件的处理上,那个细节的还原度,高到令人咋舌。要知道,颜真卿的许多神韵在于他笔画的“起承转合”处,那些细微的顿挫、藏锋与出锋的转换,往往是拓本或影印件最容易丢失的部分。然而,这册书的影印技术显然是下了大功夫的,墨色的浓淡变化,纸张的肌理纹路,甚至细微的虫蛀痕迹都被忠实记录,这对于深入研究其用笔之妙的学者而言,无异于打开了一扇通往古人书房的窗户,光是揣摩其中几页的结字布局,就能让我在案头浸淫半日,实在是一次精神上的极大满足。

评分对于我们这些常年与古代碑帖打交道的“老书虫”来说,我们追求的不仅仅是“看到”,更是“读懂”和“吸收”。这第五册丛帖在内容组织上的匠心独运,让我体会到了前所未有的阅读快感。它似乎不是简单地将作品罗列,而是进行了一种隐性的“主题串联”。比如,几篇涉及祭祀或颂扬功德的篇目放在一起,能让人清晰地感受到颜真卿在特定历史背景下,其书法的“庄重感”是如何被推向极致的;而随后转入的几页家书或赠友的书信,则立马将笔调转为温润和亲切,笔画的提按顿挫也随之柔和下来。这种编排上的“抑扬顿挫”,使得我们不再是孤立地看每一个字,而是将其置于一个更宏大的文化和情感语境中去理解,从而体会到颜真卿书法艺术的全面性与多面性,极大地丰富了我们对“颜体”的整体认知,远超一般字帖的价值。

评分字帖质量一般

评分唐代宗大历元年(765年),颜真卿因奏宰相元载阻塞言路,遭贬谪。三年(768年)四月,由吉州司马改为抚州刺史。在抚州任职的五年中,他关心民众疾苦,注重农业生产,热心公益事业。针对抚河正道淤塞,支港横溢,淹没农田的现状,带领民众在抚河中心小岛扁担洲南建起一条石砌长坝,从而解除了水患,并在旱季引水灌田。抚州百姓为了纪念他,将石坝命名为千金陂,并建立祠庙,四时致祭。

评分快递神速。外包装完好。谢谢了

评分他的楷书一反初唐书风,行以篆籀之笔,化瘦硬为丰腴雄浑,结体宽博而气势恢宏,骨力遒劲而气概凛然,这种风格也体现了大唐帝国繁盛的风度,并与他高尚的人格契合,是书法美与人格美完美结合的典例。他的书体被称为“颜体”,与柳公权并称“颜柳”,有“颜筋柳骨”之誉。

评分不错。。。。。。。。。。。。。。。。。

评分他的楷书一反初唐书风,行以篆籀之笔,化瘦硬为丰腴雄浑,结体宽博而气势恢宏,骨力遒劲而气概凛然,这种风格也体现了大唐帝国繁盛的风度,并与他高尚的人格契合,是书法美与人格美完美结合的典例。他的书体被称为“颜体”,与柳公权并称“颜柳”,有“颜筋柳骨”之誉。

评分很好的值得拥有

评分学书法的好书

评分唐代宗大历元年(765年),颜真卿因奏宰相元载阻塞言路,遭贬谪。三年(768年)四月,由吉州司马改为抚州刺史。在抚州任职的五年中,他关心民众疾苦,注重农业生产,热心公益事业。针对抚河正道淤塞,支港横溢,淹没农田的现状,带领民众在抚河中心小岛扁担洲南建起一条石砌长坝,从而解除了水患,并在旱季引水灌田。抚州百姓为了纪念他,将石坝命名为千金陂,并建立祠庙,四时致祭。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有