具体描述

内容简介

《书法入门必读》是一本专为广大书法爱好者尤其是初学者编写的大众书法读物。书中首先简要介绍了中国书法的起源、发展和演变的历史,中国历代书法的代表人物、代表作品及其书法特点和经典故事,然后,系统全面、由浅入深地讲授了作为一名书法爱好者必须了解和掌握的书法基本常识和基本技法,内容包括各种书体的不同特点、间架结构、选笔用笔、选帖临帖、笔法墨法、形似神似、书画题款等。《书法入门必读》内容翔实,条理清晰,讲解具体,易懂好学,具有很强的科学性、实用性和可操作性,既是当今各级各类书法讲座的理想教材,更是书法爱好者的入门必读之书。作者简介

刘俊领,字谦益,号敬之,1968年生于河南南乐。自幼酷爱书法,在三十余年的磨砺过程中,定心弘志而始终追随二王,同时不断研摹历代二王书法体系的诸家碑帖,广学遍临,博集众采,汲营养纳精髓而初露体貌,以榜书和行草见长。现为北京市书法家协会会员、中国公共关系艺术委员会委员、中山书画社会员、民建会员。书法作品被《中国当代书画名家作品收藏指南》、《中山集萃》、《世纪曙光》、《旗舰》等出版物选用。书法作品多被美国、俄罗斯、德国、法国、马来西亚、加拿大、新加坡、韩国等国的国际友人以及国内知名人士所收藏。其中书法作品“天顺人和”被中国原妇联主席顾秀莲和政协北京市委员会办公厅收藏。2008年5月23日参加“心系灾区”中国百名书画艺术家爱心奉献大联动公益义拍活动,为四川灾区抗震救灾奉献爱心,捐赠作品6幅。2009年7月31日参加“挥毫泼墨献爱心,扶老助老促和谐”义拍活动,捐赠作品5幅。2010年4月25日参加以“寸心厚德,慷慨当歌”为主题的义拍活动,为玉树灾区捐赠作品5幅。内页插图

目录

第一章 中国书法史概要第一节 仓颉造字——文字的起源

第二节 甲骨文——书法的根基

一、甲骨文

二、金文

三、石鼓文

第三节 秦代大篆到今草的演变

一、大篆

二、小篆

三、隶书

四、章草

五、今草

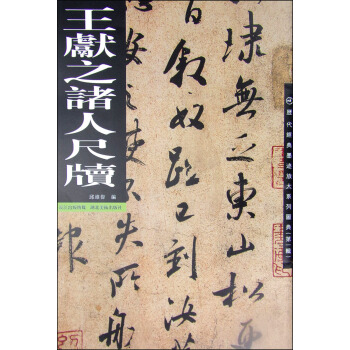

第四节 王羲之及魏晋书法代表人物

一、王羲之

二、王羲之的代表作品

三、魏晋书法

四、王献之

五、王殉

第五节 魏碑

一、魏碑

二、魏碑的代表作品

第六节 隋唐五代书法

一、隋代

二、唐代

三、中唐时期

四、晚唐时期

五、五代十国

第七节 宋四家及赵佶

一、苏轼

二、黄庭坚

三、米芾

四、蔡襄

五、宋徽宗——赵佶

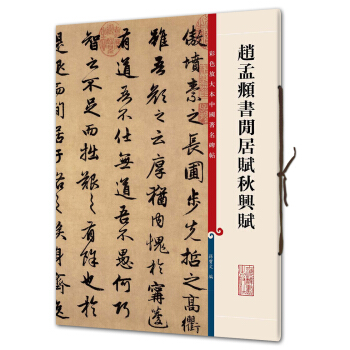

第八节 赵孟頫及元代书法家

一、赵孟頫

二、元代著名书法家

第九节 董其昌及明代书法家

一、董其昌

二、明代初期

三、明代中期

四、明代晚期

第十节 神笔王铎及清代书法家

一、王铎

二、清代初期

三、清代中期

四、清代晚期

第二章 书法基本常识

第一节 中国书法的形成和特征

第二节 中国书法的书体及特点

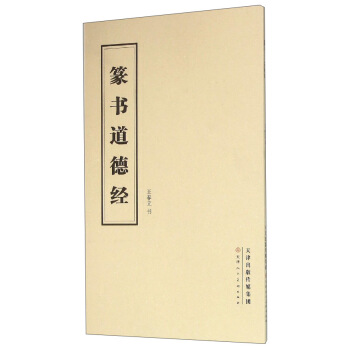

一、篆书的特点

二、隶书的特点

三、草书的特点

四、楷书的特点

五、行书的特点

第三节 书法与毛笔特性

一、书法与笔亳的弹力

二、书体与毛笔特性

第四节 学习书法过程中容易写错的繁简字

……

第三章 中国书法的基本技法

第四章 临帖

第五章 中国书法题款基本常识

第六章 笔墨纸砚以及辅助材料

第七章 书法的最高境界“雅俗共赏”

第八章 书品与人品

第九章 中国书法的继承和发扬

前言/序言

用户评价

这本《翰墨芳华》简直是我练字的救星!说实话,我之前买过好几本号称“零基础入门”的书,结果翻开都是密密麻麻的古人碑帖,看得我头都晕了。要么就是讲了太多枯燥的笔法理论,什么“提按顿挫”听着玄乎,真动笔就发现根本不知道该怎么用力。这本书的厉害之处在于,它把复杂的概念拆解成了非常直观、易于操作的小步骤。比如讲到“横”的起笔,它不是简单地告诉你“藏锋”或“侧锋”,而是配有超大的图示,告诉你笔尖在纸面上“滚动”一下再铺开的感觉是什么样的,甚至连握笔的松紧度都用不同程度的阴影来表示。我特别喜欢它对基本笔画的结构分析,它会用红色的线条把一个汉字拆分成最基本的几何形状——圆、方、三角,让你一下子明白笔画之间的内在逻辑关系,而不是死记硬背每一个字的形状。更贴心的是,它在每一课的最后都设置了“错误自检清单”,比如“你的‘竖’是不是像被风吹倒的竹竿?”或者“你的‘撇’是不是收尾太拖沓了?”这种幽默又精准的提问,让我能立刻发现自己的问题所在,而不是盲目地重复错误。我感觉自己不再是孤军奋战,而是有一个耐心的老师在旁边一步步引导,那种学习的效率和乐趣是之前任何资料都无法比拟的。

评分如果说市面上大部分书法书是教你如何“写好字”,那么《墨痕里的哲学》这本书简直是在教你如何“理解字”。这本书的文字非常凝练,甚至带有一丝文人雅士的清冷气质,它很少直接告诉你“你应该怎么运笔”,而是大量引用魏晋南北朝到唐宋时期的文人书札作为案例,去解析特定历史背景下,书写方式是如何折射出当时的社会风貌和个人性格的。比如,它分析王羲之的尺牍时,会重点强调那种在私人信件中不经意流露出的“魏晋风度”,那种看似随性却处处藏着规矩的自在感。这本书对于“结构平衡”的讨论也达到了一个很高的层次,它不再局限于左右对称,而是引入了“视觉重心”和“空间留白”的现代设计理念,教你如何在方寸之间制造出一种动态的平衡感,让你的字看起来“活”起来,而不是“趴”在纸上。阅读过程中,我经常需要停下来反复思考作者提出的那些关于“点画的生命力”的论述,它迫使我跳出单纯的技法层面,去思考每一个横竖撇捺背后的“力量的投射”和“时间的凝固”,对我而言,这更像是一本关于审美哲学的入门读物,而非一本纯粹的技法书。

评分《东方韵律:书写中的呼吸与节奏》这本书,给我最大的感受是它的“艺术性”和“诗意”。这本书的排版设计本身就是一种享受,大量的留白,选用的字体古朴典雅,读起来就像是在品一杯上好的清茶。它似乎是专门为那些已经掌握了基本笔画,但总觉得作品“匠气”太重的朋友准备的。作者的核心观点是“书法是身体与纸张的对话,是一种有韵律的舞蹈”。它对“连带关系”的阐述极为精彩,特别是对草书和行书中的“气脉贯通”的解析,它把一个字内部的笔画看作是人体的骨骼和血肉,强调笔画之间应该像呼吸一样自然衔接,而不是一个个孤立的符号。书中有一章专门讲解了如何通过控制“气息”来影响墨色的变化,告诉我当气息屏住时,笔画会变得沉重而内敛;当气息舒展时,线条会自然地拉长和放开。这种强调书写过程中“心境流转”的写法,让我开始关注每一个字写完后留下的“残影”,尝试去捕捉那种一气呵成的“动感”。这本书提升的更多是我的“审美境界”,让我明白,好的书法不仅是“好看”,更是“有生命力”的,它需要书写者将自我融入其中。

评分我对《清风雅韵集》这本书的评价是:它太“实用主义”了,但这种实用主义却恰到好处地解决了我在临摹过程中最让人抓狂的问题。这本书的核心卖点似乎是“速成与纠错”,它没有长篇大论的理论铺陈,而是直接进入“问题-解决”的模式。它的章节设置非常清晰,第一部分是“常见误区108例”,比如“横画收尾像‘扫地’”、“竖画顶天立地却无力”等等,每个误区都配有一张对比图,左边是错误示范(甚至标注了“你的字很可能就是这样!”),右边是正确的修正方法。最让我受益的是它对“力度”的量化描述。比如,它用一个抽象的刻度尺来形容提笔的力量,告诉你“初学者运笔力度应保持在刻度的3到5之间,不要轻易触碰7以上的爆发力”,这种量化的指导比单纯说“要有力道”有效得多。另外,这本书还非常注重工具的运用,它详细分析了不同毫毛的毛笔(羊毫、兼毫、狼毫)在吸墨量、弹性上的区别,以及如何根据自己选用的纸张(毛边纸、宣纸、皮纸)来调整墨汁的浓淡,这种对书写“硬件条件”的细致考量,是其他书籍很少涉及的,让我感觉自己终于掌握了驾驭工具的主动权。

评分《笔走龙蛇探秘》这本书的视角实在太独特了,完全颠覆了我对传统书法学习的刻板印象。我原以为书法就是模仿古人,把自己练成一个“复印机”就好,但这本书显然不满足于此。它花了大量的篇幅去探讨“气韵”和“意境”是如何通过“墨色变化”和“行笔速度”来体现的。举个例子,它对“飞白”的讲解就非常深入,不是简单地告诉你墨水不够了,而是详细分析了在不同力道和速度下,笔毫的哪些部分会因为干燥而出现飞白,以及这种飞白在不同字体中分别代表了“洒脱”还是“枯涩”的情感倾向。我记得有一章专门讨论了“速度与节奏”,作者居然把书写过程比喻成一场音乐演奏,提到“慢笔是低音提琴的沉稳,快笔则是小提琴的炫技”,这种跨界的比喻让我对笔尖触纸那一刻的心理控制有了全新的认识。此外,它还收录了大量古代书法家在创作时的“心境侧写”,虽然有些是推测,但读起来非常引人入胜,让我明白,书法的美,往往源于书写者当下的情绪和哲学思考,而不是单纯的技巧堆砌。读完这本书,我开始尝试在写字时加入自己的“情绪色彩”,而不是仅仅模仿字形,这让我的练习过程变得充满了探索的乐趣。

评分为什么评论写两个字“很好”不可以,要写十个字以上?

评分感觉还凑合

评分图书质量还行,就是有股墨水味,不好闻。

评分好

评分新华书店看了才过来买,便宜了6元呵呵呵

评分买来就闲置了,留给孩子吧

评分书很好,有待细看。。。

评分慕名而买的,很值。是本好书。

评分图书质量还行,就是有股墨水味,不好闻。

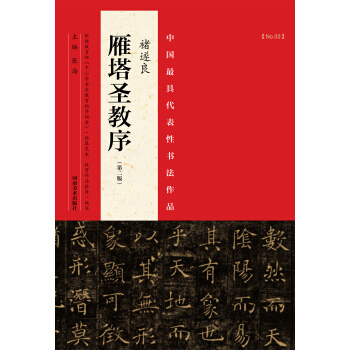

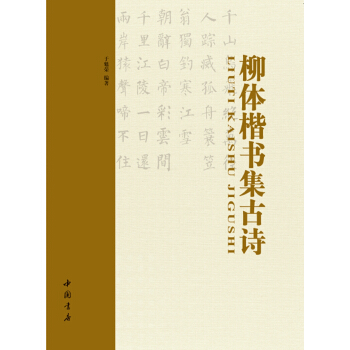

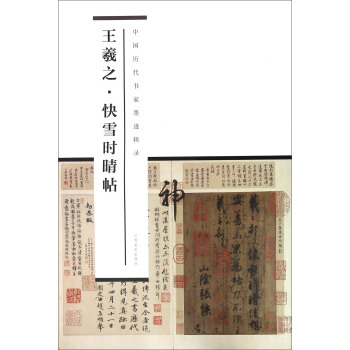

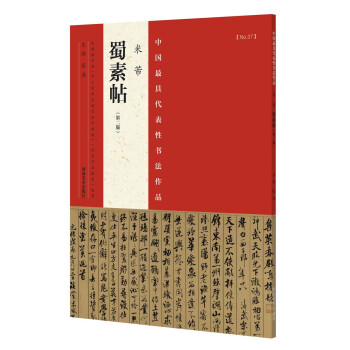

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有