具体描述

内容简介

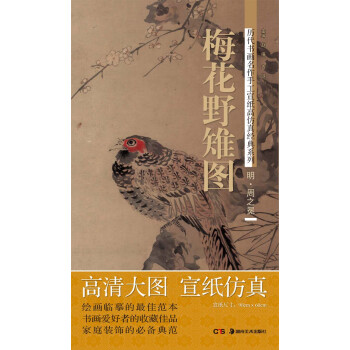

本书是前台北故宫博物院副院长李霖灿集20年之功的呕心沥血之作。纵览宝藏,得天独厚。本书从单一张画的研究开始,如职贡图、明皇幸署图、溪山行旅图等,到综合性的论题,如中国的构图研究,南北宋的山水画等等,均提出一个新观念,或者解决一个难题,以为中国画史奠基。内容中含91张名画的图片,均珍贵稀有。作者简介

李霖灿(1913~1999),蜚声海内外的纳西文化学专家、美术史家。1938年毕业于人才蔚起的杭州西湖艺专,1939年为了调查纳西族象形文字特至云南丽江,费时四年研究。后辑成纳西字典,成为当时国内唯一权威,是纳西文化研究的开拓者和奠基者,故获“么些先生”之称。去台后任职于台北“故宫博物院”,历经研究员、书画处处长与副院长,并成为大名鼎鼎的《溪山行旅图》“范宽”题款的发现者。常自谓“一生中只做了两件事,一是玉龙观雪,一是故宫看画”。其毕生潜心以科学方法研究中国古代绘画与画史,将固有文物艺术融入于生活美学之中,又于大学教授中国美术史二十余载,以幽默风雅的讲述方式引领学子走入艺术殿堂。一生艺术著作等身,见解精辟独到。著有《中国美术史讲座》、《中国美术史稿》《天雨流芳:中国艺术二十二讲》、《艺术欣赏与人生》、《西湖雪山故人情》、《阳春白雪集》等。

内页插图

目录

序第一章 阎立本《职贡图》

第二章 宋人《关山行旅图》与《明皇幸蜀图》

第三章 《明皇幸蜀图》后记

第四章 《明皇幸蜀图》的新研究

附:A Study of the Masterpiece“T’ang Ming—Huang’s Journey to Shu”

第五章 范宽《溪山行旅图》

第六章 宋人《松岩仙馆图》

第七章 《睢阳五老图》

第八章 《睢阳五老图》后记

第九章 《睢阳五老图》的复原

第十章 宋人《柳阴高士图》

附:Noble scholar Under a Willo

第十一章 范宽《寒江钓雪图》

附:Fan K’uan’s “Fishing on a Snow—bound River”

第十二章 宋人《望贤迎驾图》

第十二三章 李唐《江山小景》图卷

第十四章 《大理国梵像卷》和云南剑川石刻

附:剑川石宝山石刻考察记

第十五章 南诏的隆舜皇帝与“摩诃罗嵯”名号考

第十六章 纽约博物馆中的《维摩诘经卷》

第十七章 刘松年的《醉僧图》

第十八章 马麟《秉烛夜游图》

第十九章 黄公望的《九珠峰翠》和《铁崖图》

第二十章 《明皇会棋图》

第二十一章 李坡《风竹图》

第二十二章 王蒙的《花溪渔隐图》

第二十三章 《搜山图卷》的探讨

第二十四章 马远的《举杯玩月图》

第二十五章 王世昌的《俯瞰激湍图》及其他画迹

第二十六章 王原祁的新评价

第二十七章 《是一是二图》和《宋人着色人物图》

第二十八章 朱容重《竹石海棠图》

第二十九章 顾恺之研究的新发展

第三十章 南齐谢赫“六法”浅释

第三十一章 松石画格之研究和《松泉盘石图》

第三十二章 寒林一系图画的初步研讨

第三十三章 古木竹石画系的研究

附:Pine and Rock;Wintry Tree;Old Tree,Bamboo and Rock:The Development of a Theme

第三十四章 南北宋的山水画

附:The Landscape Paintings of the Northern and the southern Sung Dynasties

第三十五章 中国画的构图研究

附:A study of the Composition of Chinese Painting

第三十六章 山林文学与山水画

前言/序言

用户评价

这本《中国名画研究》简直是一次视觉与思想的双重盛宴!作为一名艺术爱好者,我总是在寻找能够真正触动我心灵的书籍,而这本书无疑做到了。我喜欢它不仅仅因为里面收录了那些耳熟能详的名画,更在于作者以一种非常独特且富有洞察力的方式,将这些画作的艺术价值、历史意义以及文化内涵一一揭示出来。作者并没有简单地将画作作为例证,而是将它们看作是历史的载体、时代的镜子。他通过对画作的细致观察,结合大量的史料文献,抽丝剥茧地还原了画作创作的时代背景,考证了画家的生平事迹,甚至揣摩了他们当时的创作意图和情感状态。我特别欣赏作者在解读《洛神赋图》时所展现出的那种诗意化的笔触,他不仅仅在分析顾恺之的线条和设色,更是在描绘那种飘渺虚幻、情深意切的情感世界。他用文字构建了一个如梦似幻的意境,让我仿佛看到了曹植笔下的洛神,感受到了那种可望而不可即的爱恋和忧伤。这种将文学与绘画巧妙结合的解读方式,让整本书充满了浪漫主义色彩,也让我对这些古代艺术品有了更深的情感共鸣。这本书的语言风格也非常吸引我,它既有学术的严谨,又不失文学的雅致,读起来丝毫不会感到枯燥乏味,反而像是在与一位博学多识的老友在进行一场关于艺术的深度对话。

评分我必须说,《中国名画研究》这本书彻底颠覆了我对中国古代绘画的认知。在此之前,我可能只是将这些名画视为美丽的图像,但读完这本书,我才真正理解了它们背后蕴含的深厚文化底蕴和人文精神。作者的视角非常独特,他并非仅仅从艺术技法的角度去分析,而是将画作置于更广阔的历史、哲学、宗教乃至社会生活的维度进行解读。他擅长从微小的细节中挖掘出巨大的信息量,比如通过一幅仕女图,就能推断出当时女性的服饰、发型、妆容,甚至她们的生活方式和审美情趣。更让我惊喜的是,作者对于不同时期、不同地域的绘画风格差异有着精辟的论述,他能够清晰地勾勒出各个流派的特点,并分析其形成的原因。例如,他对于唐代绘画的雄浑大气、宋代绘画的细腻雅致、元代绘画的写意奔放等都有着深入浅出的讲解,让我对中国绘画发展的脉络有了清晰的认识。这本书的行文风格非常流畅,充满了智慧的火花。作者的提问方式也很有启发性,他会引导读者去思考画作的象征意义、情感表达以及艺术家想要传达的深层信息。我常常在阅读过程中停下来,反复琢磨作者的观点,并尝试将这些解读应用到我自己的观画体验中。这种互动式的阅读体验,让这本书不仅仅是一本“教科书”,更像是一位循循善诱的“引路人”。

评分我必须承认,在阅读《中国名画研究》之前,我对中国古代绘画的了解,还停留在比较浅显的层面。但是,这本书,就像一把钥匙,为我打开了一扇全新的大门,让我得以窥见中国传统艺术的博大精深。作者的洞察力非常敏锐,他能够从一幅画作中解读出丰富的历史信息和文化内涵。我特别喜欢他对中国水墨画的深入剖析,不仅仅是技法上的讲解,更重要的是,他对水墨所蕴含的哲学思想、人生境界的解读。他能够将水墨的虚实、浓淡、干湿与中国传统的道家、禅宗思想联系起来,让我看到了水墨画背后那种追求意境、追求神韵的东方美学。读到这些章节,我常常会感到一种莫名的感动,仿佛能够感受到艺术家在创作时那种超然物外、与自然融为一体的心境。这本书的结构设计非常巧妙,章节之间的衔接自然流畅,每一部分的内容都层层深入,让读者在阅读过程中,能够逐步建立起对中国古代绘画的全面认知。我非常享受这种循序渐进的阅读体验,它让我觉得学习艺术的过程,也是一个自我提升和心灵净化的过程。

评分我常常在想,一本好的艺术书籍,是否能够让读者“看见”艺术背后的生命力?《中国名画研究》这本书,无疑做到了这一点。作者的叙述,就像一双灵巧的手,将那些沉睡在画卷中的生命唤醒。他不仅仅是介绍画作的年代、作者和技法,更重要的是,他赋予了这些画作灵魂。我特别欣赏作者在分析人物画时,对人物服饰、发型、甚至眼神的细致描绘。他能够从中推断出人物的社会地位、职业、甚至当时的社会风气。例如,他对元代绘画中那些萧洒飘逸的人物形象的解读,让我感受到了那个时代文人阶层对自由、对个性的追求。他将这些画作看作是历史的活化石,通过它们来折射当时的社会生活和人们的精神世界。这本书的语言风格非常具有吸引力,它既有学术研究的严谨,又不乏文学的雅致。作者的遣词造句非常考究,常常能够用精准而富有表现力的词汇,将抽象的艺术概念具象化。我常常在阅读时,会被书中精美的语言所打动,仿佛是在聆听一位艺术家在讲述他眼中的世界。

评分这本书,简直就是一座宝库,里面蕴藏着无尽的关于中国古代艺术的瑰宝。《中国名画研究》的作者,就像一位经验丰富的向导,带领着我们深入探索中国绘画的悠久历史和灿烂成就。他并没有简单地罗列名画,而是将每一幅画都置于其所处的历史文化背景下进行解读,这使得我们能够更深刻地理解画作的价值和意义。我特别欣赏作者在分析中国山水画时,对“意境”的解读。他不仅仅关注山水的形态,更关注艺术家如何通过笔墨来表达对自然的感悟、对人生的思考,以及那种“境由心生”的哲学理念。读到这些章节,我常常会感到一种内心的平静和升华,仿佛能够感受到艺术家在创作时那种与自然融为一体的心境。这本书的结构设计非常巧妙,章节之间的过渡自然流畅,每一部分的内容都层层递进,让读者在阅读过程中,能够逐步建立起对中国古代绘画的全面认知。我非常享受这种循序渐进的阅读体验,它让我觉得学习艺术的过程,也是一个自我提升和心灵净化的过程。

评分这本书绝对是我近期阅读体验中的一匹黑马!我一直对中国传统艺术有着浓厚的兴趣,尤其是那些流传千古的名画,总觉得它们背后蕴藏着无尽的智慧和故事。拿到《中国名画研究》这本书,我怀揣着一种期待,希望它能带领我深入探索这些传世之作。拿到手的第一感觉就是它的分量,厚实而沉甸甸的,仿佛承载着厚重的历史。打开扉页,精美的装帧和考究的排版立刻吸引了我,这本身就是一种艺术的呈现。翻开第一页,就被作者严谨的学术态度和生动的叙述方式所打动。他并没有枯燥地罗列名画的年代、作者和技法,而是将每一幅画置于其所处的历史背景、文化语境和社会环境中去解读。我尤其喜欢作者对于画作背后的人物故事、文人雅士的创作心境以及当时的社会风貌的描绘,这些细节让冰冷的画面瞬间鲜活起来,仿佛我置身于那个时代,亲眼见证了画家的创作过程,感受到了他们的喜怒哀乐。读完第一章,我就被深深吸引,迫不及待地想要继续探索。书中对于一些著名画作的解读,更是让我耳目一新。比如,作者对《清明上河图》的解读,不仅仅停留于画面的细节描绘,更是深入剖析了北宋时期汴京的城市生活、商业贸易、社会阶层以及人们的精神面貌。他用细腻的笔触勾勒出街头巷尾的市井百态,从达官贵人到贩夫走卒,每个人物都栩栩如生,充满了生命力。我仿佛能听到喧嚣的叫卖声,闻到扑鼻而来的食物香气,感受到那个繁华时代的脉搏。这种沉浸式的解读方式,让我对这幅画有了全新的认识,也对北宋的社会有了更深刻的理解。这本书的价值不仅仅在于提供知识,更在于它能够激发读者对于中国传统文化的思考和热爱。

评分我一直认为,好的艺术书籍不应该仅仅是堆砌图片和文字,更应该能够点燃读者的好奇心,引发更深层次的思考。《中国名画研究》这本书就做到了这一点。我惊叹于作者在研究上的深度和广度,他能够将不同画作、不同时期、不同流派的艺术风格巧妙地串联起来,形成一条清晰的研究脉络。他并没有回避艺术史上的争议和未解之谜,反而通过严谨的考证和合理的推测,为读者展现了一个更加立体、更加真实的艺术世界。我特别欣赏他对中国古典园林和建筑在绘画中的呈现的分析,这让我意识到,中国古代绘画不仅仅关注人物和山水,更将自然环境和社会建筑作为重要的创作元素,并赋予它们丰富的象征意义。作者通过对这些元素的解读,让我看到了中国古人对于生活环境的理解和热爱,以及他们对于和谐、平衡的追求。这本书的语言风格非常具有感染力,作者在学术性与通俗性之间找到了一个完美的平衡点。他用平实的语言讲述深奥的道理,用生动的比喻解释复杂的概念,使得即便对艺术史不太了解的读者,也能轻松地理解和欣赏。我常常在阅读时,会时不时地停下来,拿起笔在书页上做笔记,或者拿出手机搜索相关的资料,这种主动探索的欲望,正是这本书最成功的地方。

评分这本书带给我的惊喜,远超出了我的预期。我本来以为它会是一本相对枯燥的学术著作,但事实证明,它是一本充满人文关怀和艺术魅力的读物。《中国名画研究》的作者仿佛是一位经验丰富的导游,带着我们漫步在中国古代艺术的殿堂,为我们一一介绍那些璀璨的明珠。他不仅仅是介绍画作本身,更重要的是,他将画作的背后故事、创作背景、以及当时的社会文化背景娓娓道来。我特别喜欢作者在解读山水画时所展现出的那种道家思想的影响,他分析了画家如何通过笔墨来表达对自然的敬畏、对人生的感悟,以及那种“天人合一”的哲学理念。读到这些章节,我常常会感到一种内心的宁静,仿佛置身于云雾缭绕的山峦之间,感受着大自然的鬼斧神工。这本书的整体风格非常统一,既有严谨的学术研究,又不失诗意的想象。作者的叙述方式非常巧妙,他能够将复杂的历史事件和艺术流派用清晰易懂的语言进行阐释,让读者在轻松愉快的阅读中,逐渐建立起对中国古代绘画的全面认识。我非常享受这种沉浸式的阅读体验,它让我对中国传统文化产生了更深的热爱。

评分这本书的阅读体验,简直就像是在穿越时空,与那些伟大的艺术家进行跨越千年的对话。作者在《中国名画研究》中展现出的那种学识和情怀,让我由衷地钦佩。他对待每一幅画作,都仿佛在对待一个有生命、有故事的灵魂。他挖掘的不仅仅是画面的构成和色彩,更是画作所承载的时代精神、哲学思考以及艺术家个人的情感寄托。我尤其喜欢作者对于中国文人画的解读,他不仅仅分析了水墨的晕染、笔法的变化,更深入地探讨了文人画中所体现的那种“诗中有画,画中有诗”的境界,以及艺术家借画抒怀、寄情山水的情感世界。他用非常优美的文字,描绘了那些隐逸于山水之间的文人雅士,他们的高洁情操、他们的孤独寂寞、他们的对自然的敬畏和对自由的向往,这一切都通过画作得以淋漓尽致的展现。读到这些章节,我常常会感到一种强烈的共鸣,仿佛自己的心灵也得到了洗涤和升华。这本书的结构也非常清晰,章节之间的过渡自然流畅,每一部分的内容都层层递进,将读者从一个主题引向另一个主题,使得整个阅读过程充满连贯性和逻辑性。我强烈推荐这本书给所有对中国传统艺术感兴趣的朋友,它绝对会让你受益匪浅。

评分我一直坚信,阅读一本优秀的图书,就是在与作者进行一场深刻的灵魂交流。《中国名画研究》这本书,正是这样一本能够与读者产生共鸣的书籍。作者的知识储备是毋庸置疑的,他能够将复杂的艺术史理论娓娓道来,但更重要的是,他拥有一颗热爱艺术、尊重历史的心。我特别欣赏作者在分析人物画时,对人物内心世界的揣摩。他不仅仅是描述人物的表情和动作,更是试图去理解人物的情感、欲望以及所处的社会地位。例如,他对于唐代仕女画的解读,就不仅仅停留在对唐朝女性丰满健美的描绘,而是深入分析了在那个开放包容的时代背景下,女性的社会地位和精神面貌。他用细腻的笔触,展现了她们的自信、她们的喜悦,甚至她们的淡淡忧愁。这种对人物内在世界的关注,让这本书充满了人情味,也让我对这些古代人物产生了更加深刻的理解。这本书的语言风格非常独特,既有学术研究的严谨,又不失文学的色彩。作者的遣词造句非常考究,常常能用精准而富有表现力的词汇,将抽象的艺术概念具象化。

评分2主要著作

评分第四章 《明皇幸蜀图》的新研究

评分图四十五A传吴道子二郎搜山图

评分经典之作,幸运买到。

评分第七章 《睢阳五老图》

评分2主要著作

评分李霖灿(1913~1999),蜚声海内外的纳西文化学专家、美术史家。1938年毕业于人才蔚起的杭州西湖艺专,1939年为了调查纳西族象形文字特至云南丽江,费时四年研究。后辑成纳西字典,成为当时国内唯一权威,是纳西文化研究的开拓者和奠基者,故获“么些先生”之称。去台后任职于台北“故宫博物院”,历经研究员、书画处处长与副院长,并成为大名鼎鼎的《溪山行旅图》“范宽”题款的发现者。常自谓“一生中只做了两件事,一是玉龙观雪,一是故宫看画”。

评分期待已久,趁活动期间优惠拿下,满意!

评分图三十三宋大理国人维摩诘会图经跋

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有