具体描述

内容简介

《书法名作百讲》以细腻的手法梳理了史上一百名书法家的一百件作品,一位书法家一幅作品,力求能够代表书法家的鲜明风格。本书所涉书体齐备,楷行草隶篆中以行草为最多,由于楷、隶、篆的安排规整、手法平正,在评说时作者的笔调也集中在点画、结体之上的,更显得小心谨慎。作者简介

朱以撒,1953年出生,福建泉州人。现为福建师范大学美术学院教授、博士生导师,福建省书法家协会副主席,中国书法家协会学术委员会委员,中国作家协会会员。长期从事书法教学、创作及理论研究工作,出版书法论著及散文集多部,2009年被评为“中国书坛十大年度人物”。目录

理性的运用——李斯《峄山碑》 草书的前锋——张芝《冠军帖》 转型中脱颖而出——钟繇《宣示表》 在锐利的笔锋下行进——皇象《天发神谶碑》 飘风忽举鸷鸟乍飞——索靖《月仪帖》 苍茫中的墨色——陆机《平复帖》 说不尽的《兰亭序》——王羲之《兰亭序》 羲献之间——王徽之《新月帖》 大鹏抟风长鲸喷浪——王献之《中秋帖》 清雅中的古淡气息——王殉《伯远帖》 荷盘承露滴滴皆圆——智永《真草千字文》 遵循法则的范本——欧阳询《九成宫》 平淡中得至味——虞世南《孔子庙堂碑》 美女婵娟笔端出——褚遂良《大唐三藏圣教序》 心慕手追自成格调——李世民《温泉铭》 离合之间——陆柬之《文赋》 珠玉云集——怀仁《集王羲之书圣教序》 书法、书论两相宜——孙过庭《书谱》 北海如象——李邕《麓山寺碑》 以动治静——贺知章《孝经》 撷芳林下拾翠岩边——钟绍京《灵飞经》 盛唐强音——张旭《古诗四帖》 诗情的寄寓——李白《上阳台帖》 丰腴中见雍容——徐浩《朱巨川告身》 真情中的散乱——颜真卿《祭侄稿》 狂来轻世界——怀素《自叙帖》 唐篆第一人——牵阳冰《三坟记》 ……

前言/序言

用户评价

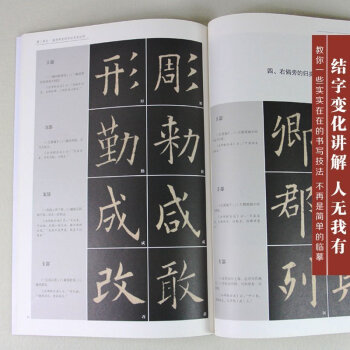

从装帧和实操性的角度来看,这套书的影印质量堪称业界标杆。我曾收藏过几本国外出版的碑帖,总觉得在墨色还原度和纸张肌理上有所欠缺,使得临摹时总有隔靴搔痒之感。但这部作品,即便是对那些年代久远的、墨色已经斑驳的法帖,也做了极为精准的数字化处理,保留了“洇”和“飞白”的原始风貌。更重要的是,它的版面设计非常适合“对临”。主帖大图占据了三分之二的篇幅,清晰到可以看到纸张的纤维走向,而讲解文字和放大局部图则巧妙地安排在侧边或下方,互不干扰。我习惯将书平铺在案头,左手边放着原帖的高清影像,右手边记录自己的心得,效率极高。很多关于临习的建议非常务实,比如建议初学者先用淡墨练习结构,再用浓墨体会力量,这些都是从实际操作中提炼出来的宝贵经验,绝非纸上谈兵。这种对细节的把控,体现了出版者对书法学习者群体的深度理解和尊重。

评分如果要用一个词来形容这部作品给我的整体感受,我会选择“沉浸”。它不是那种让你快速翻阅、获取几个小技巧就束之高阁的书。恰恰相反,它要求你慢下来,用足够的时间去“泡”在里面。我发现自己对某些以往不甚关注的书体或名家产生了浓厚的兴趣,这完全得益于书中那种由浅入深、层层递进的引导方式。比如,它用了一个章节专门讲解了唐代楷书的“间架结构”是如何从魏晋的“意态”中剥离出来的,这个过程的描述极为生动,如同观看一场雕塑的诞生。这种系统性的梳理,极大地拓宽了我对书法历史脉络的认知。它不只是停留在介绍“谁写得好”,而是深入到“为什么会这样写”的历史、文化和社会背景中去探寻答案。读完之后,我的笔下意识地开始模仿那些被详细剖析过的细节,那种对传统美学的继承和发展,似乎不再是一个遥不可及的目标,而是通过眼前这本宝典,变得触手可及。

评分这部厚重的典籍初捧手中,便觉一股沉静的力量扑面而来,纸张的质感温润而不失筋骨,装帧设计典雅,透露出一种对传统的敬畏。我原本以为这会是一本枯燥的理论汇编,充斥着晦涩难懂的古籍引用,然而翻开扉页,迎接我的是一幅幅精妙绝伦的摹本,线条的起伏、墨色的浓淡变化,无不像是带着温度的呼吸。尤其是那些对笔法细节的刻画,简直到了吹毛求疵的地步,譬如“悬针驻笔”的微妙停顿,或是“蚕头燕尾”的蓄势待发,讲解得丝丝入扣。它不只是罗列名家,更像是一位技艺精湛的老师,手把手地在你面前演示,即便是初学者也能窥见其中门道。阅读过程中,我常常需要停下来,对着图例反复揣摩,那些原本模糊的概念,此刻变得清晰可见,仿佛穿越时空,与古人进行了一次面对面的交流。这本书的排版也极为讲究,留白得当,使得原本密集的文字和图像之间有了喘息的空间,极大地提升了阅读的舒适度。它不仅仅是一本工具书,更像是一部浓缩的艺术史诗,让人在欣赏美的同时,也被那份坚韧不拔的匠人精神所折服。

评分说实话,我刚开始对这类名家作品的“讲解”抱持着一种审慎的态度,总担心市面上太多书籍只是将名作简单地复印出来,然后加上一些空泛的溢美之词。但这部作品的深度远超我的预期。它似乎没有急于去评判“好”与“坏”,而是沉浸在“为什么”的探索之中。其中几篇关于特定碑帖演变脉络的分析,简直是教科书级别的梳理。它能精准地指出某位书法家是如何吸取前人精华,又如何在特定的历史背景下,融入自己的独特心性,最终形成自成一派的风格。比如,它对比了欧阳询和虞世南在结构上的异同,指出前者如森严的宫墙,后者则多了几分江南的婉约,这种对比不是空泛的形容,而是基于对笔画结构和章法布局的细致解构。我感觉自己不再是单纯地欣赏一幅作品的“外壳”,而是深入到了其“骨骼”和“血肉”之中,理解了每一笔“撇”和“捺”背后的逻辑和情感投注。对于想深入研究书法史和风格流变的中级爱好者而言,这本书的价值无可替代,它构建了一个严谨的知识框架,让人不再盲目崇拜,而是理性地去吸收和借鉴。

评分这本书给我的最大惊喜,在于它对“书写状态”的探讨。很多技法书只谈论执笔、运腕,但真正写起来,心静不下,手就容易僵硬。而这里面的内容,仿佛融入了一种哲学层面的引导。它用非常文学化、甚至有些诗意的语言描述了“心手相应”的境界。例如,在谈论王羲之的某些作品时,作者没有纠结于具体的笔触细节,而是着重阐述了当时书写者的心境——是超然物外,还是沉郁顿挫。这种对“气韵”的捕捉和还原,是真正区分普通临摹本与大师之作的关键。读到这些描述,我仿佛能感受到墨水尚未完全洇开时那种微妙的张力,以及书写者在收笔瞬间的释然。它提醒了我,书法不仅仅是肌肉的运动,更是精神的投射。每次翻阅到关于意境营造的部分,我都会放下笔,静坐片刻,试图让自己的呼吸与书写节奏保持一致。这种对内在精神世界的挖掘,使得这本书的层次感一下子就提升了上来,不再是冷冰冰的技法手册,而是一本修心养性的指南。

评分很不错!推荐!

评分讲的还是比较空泛,对一幅作品缺乏深入透彻的讲解。

评分★徐则臣的《耶路撒冷》在我看来就是接近理想的长篇小说。这部小说最突出的特点就是建立了自己的格局与视角,我们通过他的格局与视角看到了一个完整的立体的世界,世界或现实再复杂再无序,也会因为小说家赋予了某种独特的形式,而让我们得以窥到某种内在的秩序。

评分景天赐

评分第三十九个平安夜

评分将的东西不错 包括很多东西 多但是不够精

评分的确,我们赶上了。可以出门念大学、读研究生、进修、工作、做生意、当兵、当兵之后的转业和提干,可以到任何一座城市打工,可以到国外劳务输出,可以留学、申请绿卡、变成外国人,当然,还可以全世界地杀人越货专干歪门邪道的事。据我父母的情报,仅在我故乡的四条街上(我说的花街、东大街、西大街和南大街),方圆三公里内,四在本地没有一份相对满意的工作,如果他不是小时候曾被猪、黑,白的很白,说着百分之九十九点九的花街人听不懂的鸟语。

评分朱先生佳作,读后很有感想,有志于书学者,不妨一读!

评分——华语文学传媒大奖授奖词

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有