具体描述

内容简介

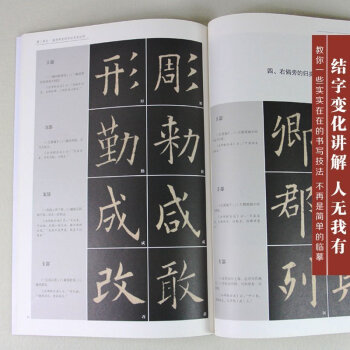

《硬笔临经典碑帖:怀仁集王羲之圣教序》精选适合硬笔临习的古代名碑名帖,通过剪切原帖的一个个单字,分解为笔画部分、偏旁部分、结体部分、实临部分和创作部分,从简到繁,由易到难,每组字都配有相应的技法讲解,再辅以作者硬笔示范,通过临摹、描红到独立书写,带领读者在深入理解古碑帖的基础上进行硬笔的临习与创作。内页插图

目录

前言《怀仁集王羲之圣教序》书法艺术简介

第一单元 笔画解析

第二单元 偏旁解析

第三单元 结构解析

第四单元 实临《怀仁集王羲之圣教序》

第五单元 作品欣赏

前言/序言

书写工具介绍书法因书写工具的不同分为硬笔书法和毛笔书法,它们都是中华民族传统文化瑰宝,深受人们的喜爱。硬笔书法的书写工具繁多,有铅笔、钢笔、圆珠笔、中性笔等等,且人们从小就开始使用铅笔、钢笔,在日常工作、学习和生活中也经常接触硬笔,对硬笔的书写习性比较了解,因此,有志练好硬笔书法的大有人在。另外,硬笔书法又不同于毛笔书法需要文房四宝和执笔、运笔等方面的过多讲究,练习起来相对容易一些,且硬笔工具能够随身携带,可以做到随时随处练习。练习收到成效后,又能够增强练好书法的信心。因此,练习书法应当从硬笔书法开始。在练好硬笔书法后,再转向毛笔书法的练习,可以收到事半功倍的效果。临帖方法介绍“无规矩不成方圆”,练习硬笔书法是要讲究方法的,临摹传统优秀书法碑帖是练习硬笔书法的必经之路,是被无数书法大家证明的一条捷径,不临帖是不可能练好硬笔书法的。

临帖有四种方法:描红、对临、背临和意临。“描红”就是将透明纸覆在字帖上照着书写,或者用笔直接去描字帖上的字;“对临”就是对照着字帖上的字去书写,可以看一笔写一笔,也可以看一个字写一个字;“背临”是在描红或对临熟练之后,不用看字帖而是凭着记忆将字帖上的字书写下来;“意临”就是按照自己对字帖上字的理解去书写,神似形不似。初学硬笔书法应以描红和对临为主。

由于传统书法碑帖多为毛笔书写而成,笔画有粗有细,而普通硬笔笔尖较细且弹性不大或没有弹性,临写起来难以表现个中变化,因此应采取对临的方式进行。这就要求我们在临帖之前,要学会读帖。所谓“读帖”,就是看字帖上的字一笔一画、一字一行是怎么书写的。然后按照写字的笔顺逐笔逐画地揣摩、研究,想象字中笔画的骨线,从起笔到运笔,再到收笔,整个过程都要观察到位,牢记在心,做到心中有数、胸有成竹,这时再动笔临写才有把握。“察之者尚精,拟之者贵似”。如果能把字帖中的内容搞准、弄明白,在读帖时一边阅读文章,一边欣赏书法,对临帖是有很大帮助的。

临帖要点在临帖时,首先要求字形临得越像越好,笔画像、结构像,每个字的提按、开合、牵连等尽量都表现出来,达到“一字一笔须从古帖中来”的要求。不能对着字帖写自己的字,那不是临帖而是抄字,这样的临帖是没有任何效果的。即使开始临得不像也不要紧,要慢慢来,时间久了就像模像样了。临帖要在形似的基础上再去追求神似,最终达到形神兼备的目的。

临帖分为通临、节临和选临三种情况。“通临”就是对照字帖,从头到尾通篇进行临写;“节临”就是选取字帖的某一段落、某一部分进行反复临写,从而举一反三;“选临''就是从字帖中挑选出个别字进行临写,由易到难、由简到繁。至于应采取何种方式临帖,可根据自己的兴趣来定,怎么顺手怎么来,也可穿插着进行。

临帖要从一种书体开始练,在熟练掌握一家一法后,再去临摹其他书体或字体,博采众长,融会贯通。千万不要朝三暮四,见异思迁,今练欧体,明学柳体,一会儿写楷书,一会儿临草书。临帖时,还要做到平心静气、心无旁骛、专心致志,不可三心二意、草率行事。

临帖是一个痛苦的过程,需要彻底抛弃以往的书写习惯,也就是”去我“,”不经一番寒彻骨,怎得梅花扑鼻香“,但痛苦过后一定是有收获的。

“字无百日功”。临帖不能急于求成,需要坚持不懈、持之以恒,要有“咬定青山不放松”、不达目的誓不罢休的精神,切不可“三日打鱼,两日晒网”。大家要经常动笔练字,哪怕每天集中一个小时、半个小时的时间练习,只要坚持下去,就一定会有所得。

用户评价

初次上手这本书,我最大的感受就是它的实用性和指导性极强。作为一名业余书法爱好者,常常在选择学习的范本时感到迷茫,但这本书的编排逻辑清晰得让人安心。它不像有些教材那样只是简单地罗列字帖,而是融入了对书写要点、结构布局的深入剖析。比如,在某些关键的笔画转折处,作者似乎用非常巧妙的方式进行了标注或提示,虽然没有冗长的文字说明,但通过对比和示范,就能让人领悟到其中的微妙之处。这种“润物细无声”的教学方式,非常适合需要自我摸索和体会的学习者。拿来便练,对照着书中的范例反复揣摩,我的笔锋控制和力道运用似乎都有了微妙的进步,这让我对接下来的学习充满了信心和期待。

评分这本书的整体编排节奏非常舒适,没有给人一种急于求成的压迫感。它似乎明白书法学习是一个漫长而需要耐心的过程,因此在内容的组织上显得张弛有度。每一页的篇幅和字体的密度都经过了精心的计算,既保证了信息量的充足,又不至于让眼睛感到疲劳。对于我这种每天只能抽出零碎时间练习的人来说,这种适度的内容密度非常友好,可以保证每一次练习都能达到有效输入。而且,在不同章节的过渡部分,似乎还穿插了一些历史背景或者书法鉴赏的小知识,虽然篇幅不长,但恰到好处地起到了调剂和放松的作用,让整个学习过程不再枯燥乏味,更像是一场与古代大师的对话。

评分这本书的墨迹复刻精度达到了令人惊叹的程度,这对于我们追求“形神兼备”的学习者来说简直是福音。很多时候,市面上的一些影印本,在关键的浓淡干湿变化上失真严重,导致我们无法准确捕捉到原帖的笔意和韵味。然而,翻阅这本,那些细微的枯笔飞白、墨色的晕染过渡,乃至纸张的肌理感,都得到了最大程度的还原。这使得在临摹时,我感觉自己仿佛真的面对着原作进行揣摩,而不是对着一个被过滤和美化过的版本。这种高度还原的视觉体验,极大地提升了学习的沉浸感和代入感,让我能够更深入地理解古人书写的状态和情感的流动。

评分我必须得提一下这本书在“临习辅助”方面的用心良苦。除了清晰的字帖本身,它在版式设计上所体现出的对学习者的体贴真是细节见真章。例如,字格的划分和行距的把控,都非常有利于初学者建立正确的空间感和比例意识。更重要的是,这种版式设计本身就形成了一种强大的视觉引导,让人不自觉地去模仿其间架结构所蕴含的稳定性和动态美。我试着用其他字体临摹过,总觉得少了点味道,但一旦回到这本书的格律中去练习,那种“入帖”的感觉立刻就回来了。它不仅仅是给你墨迹,更是给你构建了一个最有利于吸收和模仿的框架,让人在遵循规范的同时,又能自然地感受到书法的韵律美。

评分这本书的装帧设计真是让人眼前一亮,首先映入眼帘的是封面那古朴而又不失典雅的色调,那种墨香气息仿佛透过纸张都能感受到。翻开内页,纸张的质地非常细腻,触感温润,拿在手里沉甸甸的,很有分量感。装订工艺也做得相当扎实,平摊开来时非常平整,这对于临摹来说至关重要,不必担心书页会合拢影响到书写空间。特别是内页的排版布局,留白恰到好处,既保证了正文的清晰可辨,又为学习者预留了足够的临习空间。我尤其欣赏的是它在细节上的考究,比如目录部分的字体选择,既古典又易读,整体风格高度统一,体现出一种严谨的学术态度和对传统文化的尊重。这本书的实体感和设计感完全符合我对一本高质量书法教材的期待,它不仅仅是一本工具书,更像是一件值得收藏的艺术品。

评分买了看看,有时间练习练习。写的很不错的。

评分正版,很好的书,孩子特别喜欢。

评分很好

评分名家大亨,五星好评,虚心学习,好好学习!

评分真的不错购物就认准京东

评分……………………………………………………

评分看了知乎来特意入的圣教序练字。

评分看了知乎来特意入的圣教序练字。

评分??????

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有