具体描述

产品特色

编辑推荐

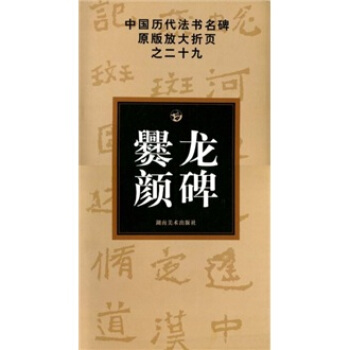

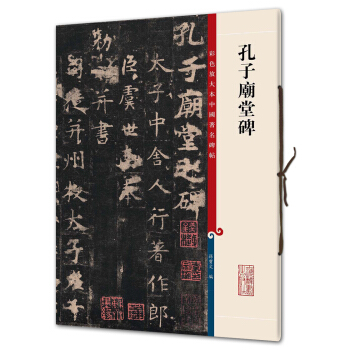

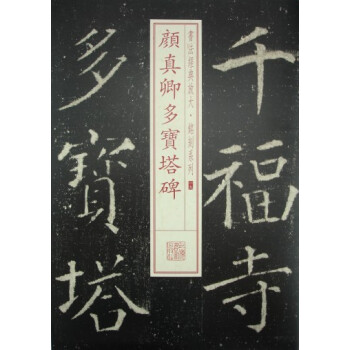

适读人群 :广大读者"彩色放大本中国著名碑帖"肇始于2009年,开碑帖出版"彩色放大"之风,以"观传世翰墨之大雅,赏历代经典之精妙"的特色创立了书法艺术出版的新品牌。精编精印,再现国宝。近十年来,其深受书法爱好者之推崇和喜爱,屡居"开卷"书法类榜单之前列。至2018年,共出版10集200种,为国内书法出版之仅见。

所涉历代书家有王羲之、王献之、智永、欧阳询、陆柬之、褚遂良、李怀琳、孙过庭、贺知章、唐玄宗、张旭、颜真卿、怀素、柳公权、杜牧、高闲、杨凝式、李建中、蔡襄、黄庭坚、米芾、宋徽宗、宋高宗、吴琚、陆游、文天祥、赵秉文、张畴斋、冯子振、赵孟頫、溥光、康里子山、陆居仁、宋克、解缙、祝允明、文徵明、王阳明、陈道复、董其昌、张瑞图、傅山、王铎、邓石如、伊秉绶、吴让之、赵之谦、吴昌硕等;名碑如石鼓文、石门颂、乙瑛碑、礼器碑、华山庙碑、鲜于璜碑、史晨碑、夏承碑、西狭颂、熹平石经、曹全碑、张迁碑、爨宝子碑、龙门四品、石门铭、郑文公下碑、瘗鹤铭、张猛龙碑、张黑女墓志、孔子庙堂碑、孟法师碑、善才寺碑、兴福寺碑、李思训碑、多宝塔碑、颜勤礼碑、玄秘塔碑、神策军碑等。名碑名帖齐聚,蔚为大观,堪称"纸上书法博物馆"。

内容简介

明代著名思想家、教育家王守仁(1472-1529),字伯安,号阳明,浙江余姚人。未至而立之年便考中进士。任兵部主事时,因仗义执言,得罪宦官刘瑾,被贬往偏远的贵州龙场驿。在那里,他曾居住在阴湿的山洞中。后来,当地百姓为其伐木筑屋,不月而成。他将木屋称为“何陋轩”,并挥毫写下《何陋轩记》一文。书家身处逆境,以宽博豪迈之气书写的这件珍迹,纵约二十九厘米,现藏于日本东京国立博物馆。

明代著名书家徐文长称道其书法:“古人论右军以书掩其人,新建先生不然,以人掩其书。观其墨迹,非不翩翩然凤翥而龙蟠也,使其人少亚于书,则书已传矣。”《王阳明书何陋轩记》收录的就是《何陋轩记》一文。《王阳明书何陋轩记》是“彩色放大本中国著名碑帖”系列之一,底本好,印制精,大8开,为首次彩色放大本,并延请专家释文,方便读者研究学习,尤其适合书法爱好者对帖临摹。

作者简介

孙宝文,原吉林文史出版社副社长,长期致力于中国传统书法艺术的搜集、整理、研究,已出版的书法碑帖类图书包括《彩色放大本中国著名碑帖》系列、《馆藏国宝墨迹》系列、《历代拓本精华》系列等。

前言/序言

用户评价

阅读这本书的过程,对我而言,更像是一次与古人跨越时空的深度对话。它不仅仅是墨迹的简单复制或技法的传授,其中蕴含的哲学思想和人文精神,才是最打动我的地方。书中对某一特定书家创作心境的分析,常常能触动我内心深处对“道”的追寻。比如,它探讨的如何将个人的情绪、生命体验融入到笔墨之中,形成独一无二的书写风格,这已经超出了技艺的范畴,上升到了生命哲学的层面。这种引导读者去思考“为何而写”而非仅仅“如何去写”的深度,是极为难得的。我合上书本,心中常常久久不能平静,仿佛能感受到那份来自古人的淡泊与坚韧。它让我明白,真正的书法艺术,是心性的外化,是人格的体现,而不是单纯的线条堆砌。这种由内而外的启发,使得这本书的价值远远超越了其作为一本碑帖范本的属性,它是一部关于如何做人、如何修行的精神指南。

评分我近期读过不少关于传统书画艺术的论著,但很少有像这本书一样,能将理论的深度与实践的可操作性结合得如此天衣无缝。作者的论述逻辑极其严密,从宏观的历史背景切入,层层剥茧地分析了特定时期书风的演变脉络,其对笔法细节的剖析更是细致入微,达到了“一笔不苟”的境界。我尤其欣赏其中对于“气韵生动”这一抽象概念的具体化阐释,作者没有停留在空泛的赞美,而是通过对墨色的浓淡干湿、线条的提按顿挫进行量化分析,让初学者也能窥见其中的奥秘。书中引用的许多当代书法家的实践心得,也为理解晦涩的古代理论提供了极佳的桥梁。读完之后,我立刻尝试临摹了其中的几个范例,立刻感觉到以往的僵硬之处有了松动的迹象,仿佛作者在耳边亲自指导一般。这种理论指导下的实践反馈,是许多纯理论书籍所无法企及的,让人感觉自己不仅仅是在阅读,更像是在跟随一位高明的老师进行系统的、实战性的训练。

评分这本书的装帧设计简直是教科书级别的典范,光是拿到手里就能感受到那种沉甸甸的质感。封面色彩的搭配既传统又不失现代感,那种深沉的朱红与典雅的米白交织在一起,让人一眼就能感受到一种历史的厚重感和艺术的精致性。尤其是那种细微的纹理处理,即便是通过照片也很难完全捕捉到,实际触摸时,指尖传来的细腻触感让人爱不释手。内页的纸张选择也十分考究,那种微微泛黄的米白色调,不仅保护了眼睛,更营造出一种置身于古籍阅览室的氛围。在细节处理上,比如字体排版的间距、行距的拿捏,都体现出编者对传统美学的深刻理解和尊重,丝毫没有那种粗制滥造的廉价感。这种对物质载体的极致追求,本身就为阅读体验奠定了极高的起点,让人在翻开内容之前,就已经完成了一次精神上的洗礼。不得不说,如今市场上能将碑帖的“物性”做到如此地步的,已是凤毛麟角,它不仅仅是一本书,更像是一件值得珍藏的艺术品,每一次摩挲都仿佛能触碰到古人的笔墨气息。

评分这本书的装帧设计,尤其是“彩色放大本”这一概念的实现,简直是为我们这些对细节有苛求的爱好者们准备的福音。传统的碑帖影印本,很多时候因为尺寸的限制,一些精妙的皴擦和细微的笔触细节往往模糊不清,使得我们在学习时常常心有余而力不足。而这本,通过高精度的扫描和精确的色彩还原技术,将原本的碑刻纹理放大了,那些深嵌在石材中的笔锋走势、干枯飞白处的肌理变化,都清晰可见,简直像是将原作直接搬到了眼前。我甚至能辨认出拓印过程中墨汁渗透到纸张纤维里的细微边界,这种清晰度对于研究古代书法的用笔习惯、提按的力度变化,提供了前所未有的便利。它极大地降低了学习门槛,让那些原本需要亲赴博物馆才能观察到的细节,现在可以随时随地在案头进行反复推敲和揣摩,这对于提升学习效率和审美层次,起到了决定性的作用。

评分这本书的内容编排上,呈现出一种兼顾学术严谨性与大众可读性的绝妙平衡。它不像某些学术专著那样堆砌艰涩的术语,让普通读者望而却步;但与此同时,它也避免了通俗读物中常见的浮于表面、缺乏深度的弊病。全书的章节过渡非常自然流畅,似乎有一条清晰的思路牵引着读者,从一个知识点自然地导向下一个更为深入的探讨。我注意到作者在引用和注释方面做得非常规范和详尽,每当引用古代文献或前人观点时,都能清晰地标注出处,这极大地增强了文本的可信度。对于我这样既想了解书法史的宏观脉络,又想深入钻研具体技法细节的读者来说,这本书提供了一个完美的“一站式”解决方案。它没有强迫读者去接受单一的解读,而是提供了丰富的解读维度和背景材料,鼓励读者独立思考,构建自己的理解体系,这种开放而又扎实的态度,非常令人钦佩。

评分很好,只是希望包裹里放上购物清单~

评分质量好、发货速度快、相信京东好样的、民族的强大是靠千万个体慢慢积淀而来的!

评分喜欢?

评分此用户未填写评价内容

评分好书

评分经典好书,值得收藏与阅读,谢谢京东。

评分活动买的,这套不错,学习可以,王阳明的不错

评分漂亮,喜欢。么么哒,美好的都亲亲。

评分好的不得了

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有