具体描述

内容简介

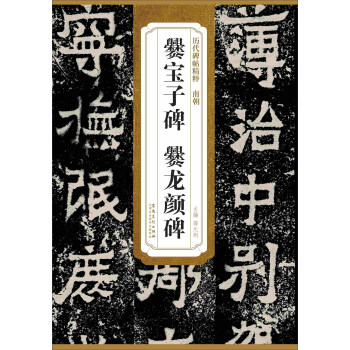

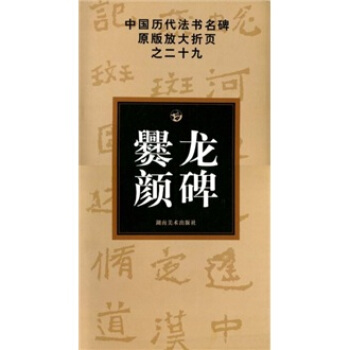

《爨龙颜碑》始建于南朝刘宋孝武帝大明二年(公元458年),距今为一千五百四十一年。与爨宝子碑相比,此碑较大,高3.8 8米,宽1.4 6米,字数亦多,除碑阴题名外,仅碑阳即存文900余字,故称“大爨”。它是现存晋宋间云南有价值的碑刻之一。1961年国务院公布为一批全国重点文物保护单位。碑文追溯了爨换家族的历史,记述了爨龙颜的事迹。为后人研究爨换家族及晋南北朝时代的云南历史,提供了宝贵的资料。碑文说:爨氏的祖先,早为颛顼,战国为郢楚,汉代为班固,至汉末“采邑于爨”,以为姓。虽其先祖先是否为颛顼、郢楚、班固,难以考查,但爨氏是中原流播南人的汉人则较为明显。内页插图

前言/序言

用户评价

拿到这本书时,我就被它那厚重的装帧和典雅的排版吸引住了。与其说这是一本学术著作,不如说它是一部精心制作的艺术品。内容上,作者展现了惊人的跨学科视野,将历史学、文献学和艺术评论熔于一炉。我尤其佩服作者在解读那些晦涩难懂的古文字时所展现出的洞察力,那种抽丝剥茧,层层递进的论证过程,让人读来酣畅淋漓,丝毫没有枯燥之感。那些看似零散的史料,在作者的笔下被有机地串联起来,构成了一幅宏大而清晰的历史图景。这本书的阅读体验是渐进式的,初读时是知识的汲取,再读时则是对思想的碰撞。它没有给我标准答案,而是引导我提出更多更深入的问题,这种启发性是很多同类书籍所不具备的。它就像一位学识渊博的长者,耐心地与你探讨那些尘封的往事。

评分坦率地说,我原本以为这会是一本非常小众且晦涩难懂的书,毕竟题材的专业性摆在那里。然而,出乎意料的是,作者高超的叙事技巧成功地将复杂的专业知识“翻译”成了引人入胜的故事。书中对某些历史事件的还原,简直像电影镜头一样生动,让人身临其境地体会到当时的环境和人物的心境。作者的文笔老辣而富有韵味,时而磅礴大气,时而又极其内敛克制,这种节奏感把握得恰到好处。它不仅仅是在罗列事实和解读碑文,更是在描绘一个时代的精神风貌。这本书的价值在于,它成功地架起了一座桥梁,让普通读者也能跨越学术的鸿沟,领略到古代文化遗存的魅力与智慧。读完后,我甚至开始留意身边其他的历史遗迹,心中对“传承”二字的理解也变得更加深刻。

评分这本书的阅读体验,就像是进行了一次漫长而充实的学术探险。作者的笔触充满了人文的温度,他不仅解读了石刻上的文字,更解读了刻字人彼时的心境与抱负。书中的注释详尽而审慎,对于每一个关键的历史名词和地理方位都有着充分的考证,极大地增强了文本的可信度和深度。我尤其喜欢作者在分析碑文的文学价值时所展现出的敏锐和细腻,那种对文字张力的精准把握,让人拍案叫绝。全书论述层层递进,逻辑链条严密无懈可击,没有任何一处的推断是轻率的。对于想要深入研究某一特定历史断代的学者来说,这本书无疑是必备的工具书;而对于普通读者,它也提供了一扇了解我们民族深厚文化底蕴的精美窗户。看完后,我感到一种由内而外的充实感,仿佛又完成了一次与历史的深度对话。

评分这本书真是让我大开眼界,它深入挖掘了我们文化遗产中那些常常被忽略的角落。作者的叙述方式极其细腻,仿佛带着你亲手触摸那些古老的石刻,感受岁月在上面留下的痕迹。我特别欣赏他对细节的把控,无论是拓片上的纹理,还是碑文的考证,都显示出扎实的功底和严谨的态度。读完后,我对古代书法艺术的理解提升了一个层次,不再仅仅停留在表面的欣赏,而是开始思考其背后的历史脉络和社会意义。书中对不同时期风格演变的梳理清晰流畅,即便是对书法不太熟悉的读者,也能被这种历史的厚重感所吸引。尤其是对那些珍稀拓片的影像资料的运用,简直是视觉上的享受,让人仿佛穿越时空,亲临现场。这本书无疑为研究古代文字和艺术的爱好者提供了一份宝贵的参考资料,它的价值远超一般学术著作的范畴。

评分这本书的学术严谨性毋庸置疑,但更让我赞叹的是它所蕴含的文化关怀。作者并非冷冰冰地陈述历史,而是带着一种近乎虔诚的热情,去保护和弘扬这些珍贵的文化符号。书中对文物保护现状的关注和讨论,虽然篇幅不多,却掷地有声,引发了我对当下文化保护工作的深思。阅读过程中,我不断地被书中所呈现的古代工匠们精益求精的精神所感染。那种对完美的执着追求,即便在千年之后,依然能穿透时空,震撼人心。这本书的结构设计非常巧妙,它没有采用传统的编年体,而是围绕几个核心主题展开,使得论证更有针对性,也更具思辨性。对于希望从文化符号中寻找民族精神内核的读者来说,这本书无疑提供了极佳的切入点。

评分书很好,纸张不错。值得购买

评分放大本,湖湖南美术出版社,很好。

评分活页大本字帖,印刷不错,适合原大临写。

评分《爨龙颜碑》始建于南朝刘宋孝武帝大明二年(公元458年)

评分6175-

评分书不错,就是有点压皱了。

评分5135-16228983.51098

评分很想买齐整套,可惜没有买到,似乎还差几本。值得收藏,关注中……

评分6175-

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有