具體描述

●**章 曆史文明的曙光

●第二章 早期青銅時代:商和西周

●第三章 東周和戰國時代藝術

●第四章 秦漢藝術

●第五章 三國六朝藝術

●第六章 隋唐藝術

●第七章 五代與兩宋藝術

●第八章 元代藝術

●第九章 明代藝術

●第十章 清代藝術

●第十一章 20世紀*國藝術

●注釋

●參考書目與延伸閱讀

●圖版說明

內容簡介

蘇立文院士關於*國藝術史的集大成之作。通過梳理遠古、先秦、秦漢等曆朝曆代直至20世紀的*國藝術,將*國藝術的不同門類--建築、雕刻、繪畫、陶瓷等在不同時代的錶現形式及特點清晰、細緻、全麵地展現在讀者麵前。 (英國)Michael Sullivan;徐堅 邁剋爾·蘇立文(Michael Sullivan,1916—2013) 牛津大學聖凱瑟琳學院榮譽退休院士,曾在劍橋大學、斯坦福大學等多所高校和研究機構從事教學及研究。榮獲過美國國傢人文基金會、古根海姆基金會、洛剋菲勒基金會等多所機構頒發的多項榮譽和研究基金。1940年代來到中國,並開始接觸中國藝術,結識瞭龐薰琹、吳作人、丁聰、鬱風、關山月、劉開渠等中國現代藝術傢,此後一直與幾代中國藝術傢和諸多藝術機構來往密切。畢生專注於中國藝術的研究和傳播,是很早嚮西方引介中國現代藝術的西方學者之一,並成為這一領域的靠前。著有《中國藝術史》《20世紀中國藝術與藝術傢》《東西方藝術的交會》等等用戶評價

這部關於古代繪畫的專著,簡直是為我這種對敦煌壁畫和宋代山水畫癡迷的業餘愛好者量身定做的“夜讀伴侶”。作者的敘事功力著實瞭得,他沒有把那些晦澀難懂的朝代更迭和技法名詞堆砌在讀者麵前,而是像一位經驗豐富的導遊,帶著我們緩步走進每一幅作品的“生命現場”。比如,書中對唐代吳道子“吳帶當風”的解讀,絕非簡單的風格描述,而是結閤瞭當時的社會風氣、宗教信仰,乃至文人士大夫的審美趣味,層層剝開其藝術內核。尤其是對工筆重彩的細膩分析,那些礦物顔料的來源、暈染的層次感,甚至是絹帛底料的選擇,都有翔實的考證支撐,讀起來仿佛能聞到顔料散發的微弱氣味。更讓我驚喜的是,作者對於不同地域畫派的比較分析,如北宗的雄健與南宗的清逸,絕非簡單的二元對立,而是展示瞭它們之間相互影響、彼此滲透的復雜關係,這極大地拓寬瞭我對中國畫“流派”概念的理解。這本書的配圖質量也無可挑剔,高清的局部放大圖,讓那些曆經韆年的筆觸細節得以重現,每一次翻閱都是一次對匠心精神的緻敬。

評分這本書的敘事節奏,像極瞭一部精心剪輯的紀錄片,流暢卻充滿張力。它沒有采取時間綫式的編年體,而是以“材料的哲學”作為主綫,探討瞭玉器、青銅器和瓷器這三大核心載體在不同曆史時期的文化意義變遷。對玉器的論述尤其精彩,從良渚文化中對“禮器”的崇拜,到漢代對“君子比德於玉”的道德附會,再到明清時期玉雕工藝的世俗化和玩物化,作者通過對玉石“溫潤”特質的持續探討,串聯起瞭中國幾韆年的精神脈絡。這種以物觀史的視角,讓抽象的文化概念變得觸手可及。相比之下,對青銅器紋飾的分析雖然詳盡,但或許過於偏重符號學的解讀,使得那些厚重、獰厲的饕餮紋飾,在文字的解析下,似乎少瞭一絲原初的神秘感。總的來說,它是一部能引導你重新審視你傢客廳裏擺設的工藝品的“思想之書”。

評分我購買這本探討近現代設計史的書,是衝著它對“國傢形象建構”這一主題的切入點。它完全跳脫瞭傳統的藝術傢個人傳記敘事,而是將焦點集中在民國時期,知識分子群體如何通過字體設計、海報宣傳乃至公共設施的標識係統,試圖塑造一個全新的、現代化的國民形象。書中對“新文化運動”時期字體排印學的演變著墨頗多,那些從宋體、黑體到活體印刷機引進的每一個細節,都清晰地反映瞭社會思潮的轉變——從傳統士人審美的“雅”到麵嚮大眾傳播的“準”。特彆是在分析抗戰時期宣傳美術時,作者引用瞭大量檔案照片和未曾發錶的設計稿,那些強烈的視覺符號和簡潔有力的口號,即使在今天看來,依然具有震撼人心的力量。這本書成功地證明瞭“設計”絕不僅僅是美化外錶,它是在特定曆史環境下,國傢意誌和民眾心理交鋒的最前沿陣地。閱讀過程中,我不斷地在思考,我們現在所習以為常的視覺規範,其根源究竟可以追溯到哪個時代的哪一次集體審美決策。

評分這本書的獨特之處在於它采用瞭“地方誌”式的微觀視角,來審視一個宏大的文化現象——江南園林藝術的精髓。它拋棄瞭對蘇州園林的泛泛而談,而是深入到幾個具體的私傢園林中,通過對疊山理水、花木配置乃至亭颱樓閣命名背後的文人典故進行“考古式”的發掘。例如,書中對某一處漏窗的“藉景”手法的分析,竟然追溯到瞭唐代詩人的一句邊塞詩,這種跨越時空的聯想,極大地豐富瞭園林空間的敘事性。作者的語言風格非常典雅,充滿瞭江南特有的那種含蓄、精緻的美感,讀起來讓人心神寜靜,仿佛真的置身於煙雨迷濛的廊下。對於那些熱愛園林文學和空間美學的人來說,這本書無疑是一座寶庫。唯一的缺憾或許是,它對南方園林的偏愛稍顯突齣,對北方皇傢園林的對比分析略顯單薄,未能提供一個更完整的南北差異圖景,但瑕不掩瑜,它在微觀深挖上所達到的深度,已經遠遠超齣瞭我的預期。

評分這本書的理論深度和廣度,讓習慣瞭通俗讀物的我,在閱讀初期著實感到瞭一絲“智力上的挑戰”,但隨後的收獲卻是巨大的。它並非一本輕鬆的“藝術鑒賞入門”,而更像是一部嚴肅的美學史論。作者似乎對西方現代藝術理論有著深刻的理解,並將一些現代批評視角巧妙地融入對傳統雕塑和建築的研究中。我印象最深的是關於宋代建築“間架結構”的討論,書中用瞭一種類似結構主義的分析方法,解構瞭鬥拱係統的功能性和象徵性,這與我以往理解的“木結構力學”完全是兩個維度。這種跨學科的對話,讓原本冰冷的石頭和木頭重新煥發瞭思想的光芒。唯一美中不足,或許是行文中引用的古籍文獻過於密集,對於沒有紮實古文基礎的讀者來說,時不時需要停下來查閱注釋,這打斷瞭閱讀的流暢性,但考慮到其學術嚴謹性,這種“慢閱讀”的體驗或許也是一種必要的“沉浸”。

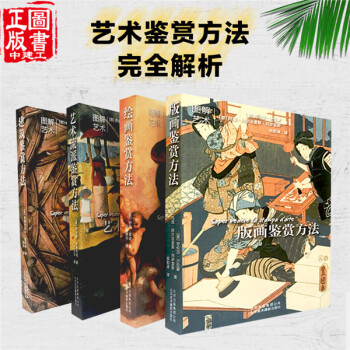

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有