具体描述

编辑推荐

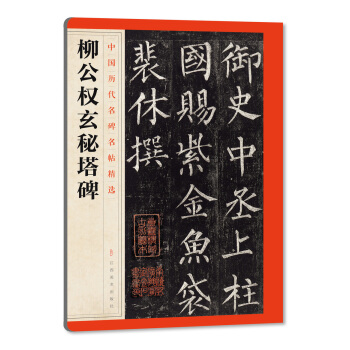

这是一套八开本、四色精印、书口圆角的历代法书。

这是一套初级入门至专业水准通用的名碑名帖。

这是一套质高价低、宜读宜藏的精美图书。

这是一套洋溢着中国红的经典辑萃。期待么

承国粹,格古鉴今,溯源析流,情系千秋经典。

修己身,澄怀观道,养德涵性,心追历代法书。

内容简介

为传承和发扬传统文化,江西美术出版社北京分社推出《中国历代名碑名帖精选》系列图书,让我们从这里抵达华夏文明的深处。

书法艺术是中华文化瑰宝,古人云:“取法乎上,得乎其中;取法乎中,得乎其下。”临摹古人优秀碑帖是学习书法重要的通道。书法尤其强调笔法、笔势、笔意。其中,笔法、笔势是书之技法,笔意则是书之本旨。对于书法学习者而言,选择历代公认的经典碑帖来观赏、临摹,当是学书之路的正确打开模式

前言/序言

用户评价

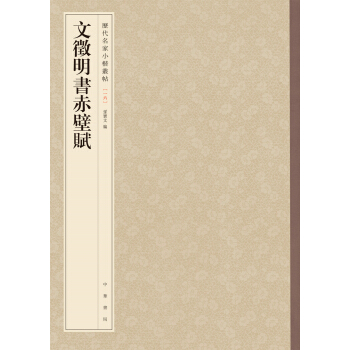

我手边还有一本关于魏晋时期楷书源流的珍贵图册,它详细梳理了从钟繇到欧阳询之前,楷书定型过程中的关键节点。这本书的视角非常宏观,它没有像一般字帖那样只关注某一家一派,而是将不同地域、不同时期的一些“过渡性”碑刻也收录进来,这对于理解楷书从隶书向成熟体演变的脉络至关重要。书中的对比研究做得极好,比如将早期墓志的稚拙与晚期碑刻的工整并列,让读者能清晰地看到“规矩”是如何逐步建立起来的。那些方峻的笔画,那种含蓄内敛的美感,透过书页散发出来,让人感到一种庄重而宁静的力量。这本书更像是一部学术专著,对书法史感兴趣的同好绝对不容错过。

评分最近翻阅的一本侧重于唐代墓志铭的书籍,视角相当小众却极为精彩。它避开了那些著名的“大碑”,转而关注那些流传不广但艺术价值极高的墓志精品。这些墓志,往往更贴近书家的日常书写状态,少了一些官方书写的刻意雕琢,多了一份自然的生命力。书中对于墓志铭的形制、撰文、以及随葬品等背景信息的补充,极大地丰富了我们对书法的整体认知。特别是对某些署名不详的墓志,作者基于考据提出了独到的见解,令人耳目一新。读这类书,会让你明白,书法艺术的宝藏远不止于人尽皆知的几件名作,那些沉寂在历史角落里的“小楷”,同样蕴含着惊人的美学价值和历史信息。

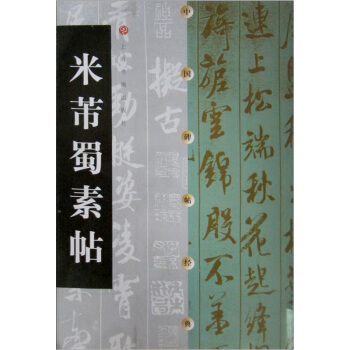

评分另一本我近期沉迷的书籍,主攻宋代行草的书法大家,比如黄庭坚和米芾。这本书的装帧和印刷质量简直是艺术品,米芾的《蜀素帖》那种迅疾流畅、变化万千的笔意,通过高清的影印件得到了完美的再现。它不仅仅是教你如何“写”得像,更重要的是引导你去理解他们“为什么”这样写。书中对宋代文人书风的背景分析非常到位,解释了这种洒脱、不拘一格的风格是如何在时代思潮下孕育而生的。我尤其欣赏它对笔墨细节的剖析,比如如何处理连带的“飞白”,如何通过墨色的浓淡来营造空间感。对于想深入学习行草、追求个性化表达的书友来说,这本书提供的视角是非常独特的,它鼓励你在继承传统的基础上,勇敢地释放自己的性情。

评分这本《中国历代名碑名帖精选》系列中的另一册,让我对古代书法艺术有了更深层次的领悟。它聚焦于篆隶的演变,特别是秦汉时期的碑刻风格,那种古朴雄浑的气韵着实令人着迷。书中的选材非常讲究,既有气势磅礴的大碑拓片,也有精巧细致的砖文摹本,每一种都承载着不同时代的审美趣味和书写习惯。尤其值得称道的是,对于这些碑刻的考证和介绍都非常详尽,不仅仅是简单的字帖,更像是一部浓缩的篆隶发展史。比如,对某些地方性书风的梳理,就展现了作者深厚的学术功底。阅读过程中,我能感受到那些刻石工匠和书法家的心血,他们在石头上留下的痕迹,仿佛能穿越千年与我们对话,那种质朴与力量的结合,是现代印刷体难以企及的。

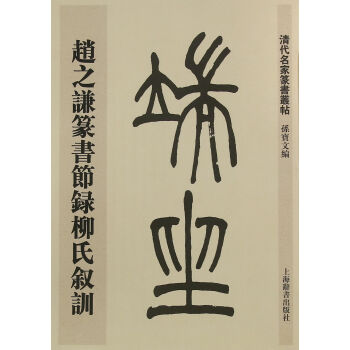

评分我正在阅读的另一本书,聚焦于清代碑学兴起后的篆书复古运动。这本书的价值在于,它不仅展示了邓石如、吴昌硕等巨匠的篆书作品,更深入探讨了碑学对帖学的反思与冲击。书中对“金石气”的阐释非常到位,那种厚重、拙朴、充满金石味的笔法,与帖学时期的秀逸形成了鲜明的对比。书中对不同地域的碑学流派,如皖派、邓派等进行了细致的比较分析,让人清晰地看到篆书在脱离实用功能后,如何被赋予了新的审美维度和哲学思考。这本书对于想在篆书创作中寻求突破、渴望摆脱传统藩篱的书法学习者来说,无疑是打开了一扇新的大门,它教会我们如何从古老的符号中汲取现代的力量。

评分整套书都很不错。物流很快,宝贝被保护得很好。

评分京东购物活动多多,性价比高。

评分商品是正品,质量很好,很实用。推荐购买。

评分江西美术出版社的这套书真心不错,纸张设计,印刷质量均上乘。

评分好好好好好好好好好好好好好好好好

评分非常棒,看了很久才决定购买,果然很不错。

评分?(?^o^?)?我觉得可以

评分上册由于断货,较上册晚到了两周吧!印刷还算不错

评分小朋友练习毛笔,不错,老师推荐的

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有