具体描述

产品特色

编辑推荐

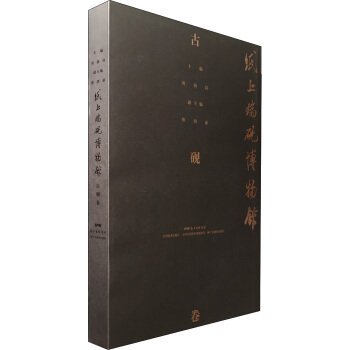

适读人群 :端砚收藏家、端砚爱好者、文化学者、各大博物馆及图书馆这是一本历时三年、动员百位业界知名专家协助完成采编的巨著,被称为“博物馆”,当之无愧。本书是集国家博物馆珍贵藏品、民间藏家的精品和当代大师的作品的大成之作,让您足不出户就领略故宫、国博等博物馆的端砚精品,让您了解端砚发展的历史,让您知晓历代名家与端砚的不解情缘,也让您看到当今端砚的发展和变化,更让您探究端砚的鉴赏与收藏知识。

要想进入端砚收藏的领域,本书是你精准的导师和领路人。

内容简介

纸上端砚博物馆以全新的编辑理念,精美高清的大幅图片,为读者呈现一个纸上的端砚博物馆。本书图文紧密结合,采用以图证史的形式,呈现了千百年来中国砚台文化发展演变之概貌。本书介绍了历代端砚研制的技艺,解读了端砚各坑口的特点,叙述了端砚的质、形、纹、色及其人文内涵,彰显了古贤志趣的品位,突显了端砚铭文之韵味及其文化内涵。让读者清晰了解端砚文化的发展、传承、创新的全过程,提高读者对端砚的人文美学价值的认识。一、全面性。本书分为上下卷,上卷收录了古砚337方,古砚拓片48幅,可谓精华荟萃,均为佳作。很多古砚兼具史、料、工、铭。其中包括故宫收藏的40方古砚,上海博物馆收藏的44方古砚,乾隆御题砚,阮元、苏东坡、曾国藩、吴昌硕等人收藏的古砚,其中还有一些从日本藏家手中回流的古砚精品。下卷收录了国内五十位省级制砚大师的现代新砚228方。以其精美的石品花纹和精湛的雕刻技法诠释了现代砚的风貌。其在造型、构图、题材、立意上都有新的突破,创造了端砚实用之外的新艺术意境,具有很高的艺术价值和收藏价值。

二、专业性。专家鉴定委员会由端砚鉴定专家组成,入选的端砚都经过专家鉴定委员会鉴定,以保证其正统性、传承性。专家包括:刘演良、蔡鸿茹、张淑芬、华慈祥、阮华端、王建华等。

三、精美性。本书图文并茂,图片十分清晰,色彩还原与端砚原作无异,可清楚明辨其石质之佳,欣赏品味花纹之美,领略不同朝代端砚的形制、刀工技法。本书的图片清晰度极高,雕刻细节和铭文等局部都清晰可辨,其中用肉眼很难观察到的细微处,通过高清图片的呈现,为藏家和制砚大师提供了学习和临摹名家的机会。

四、可读性强。书中既有端砚鉴赏的知识,又穿插引人入胜的历代文人与端砚的逸事,既有学术研究的价值又有阅读趣味。本书符合当代社会对时尚、精美的需求,同时也可帮助读者提高端砚文化的鉴赏水平。

作者简介

刘演良,中国文房四宝制砚艺术大师、中国文房四宝协会高级顾问、《中国文房四宝》杂志顾问、端砚协会名誉会长、端砚鉴定专家、高级工艺美术师、工艺美术家,是我国德高望重的文房四宝学者,砚台理论专家。其主要著作有:《端溪名砚》、《端溪砚》、《端砚全书》等。蔡鸿茹,天津艺术博物馆研究员、天津市文物鉴定委员会委员、天津市文史馆馆员、国家文物鉴定委员会委员,是知名的古砚研究专家、古砚鉴赏家。其主要著作有:《中国名砚鉴赏》、《华夏五千年艺术丛书·文房集》、《中华古砚100讲》等。

内页插图

精彩书评

此书的出版是继清乾隆《西清砚谱》后,依四大名砚之首端砚系统记录、介绍的21世纪《西清砚谱》中端砚的传承创新。是岭南人智慧传承创新的楷模,是国家非物质文化艺术遗产的传承创新的榜样。望我们走在当今文化创意之前列而不断努力。为了中华民族伟大复兴,为了传统文化的弘扬事业贡献一份社会责任。使我们在品鉴收藏中得到静心修身,得到美的享受和收藏的愉悦。书籍的出版是一件可敬、可感、可喜之事,愿以知音者互相交流交友为振兴砚文化贡献余热。——北京故宫博物院研究员、北京市文史研究馆馆员、中华炎黄文化研究会砚文化联合会常务副会长、专家:张淑芬

目录

古代卷003 第一章 中国的砚台

019 第二章 中国的四大名砚

029 第三章 中国四大名砚之首——端砚

035 端砚产地

041 端砚名坑

051 端砚的石质、石品

060 端砚的鉴赏与收藏

077 第四章 馆藏历代名砚

089 唐代端砚

095 宋(辽金元)代端砚

117 明代端砚

173 清代端砚

407 近代端砚

455 第五章 民间藏历代名砚

635 附录

641历代端砚著述

645 历代制砚名家录

647 端砚铭文选录

现代卷

001 第一章 中国现代端砚发展概况

007 端砚行业发展及制作技艺传承模式变化

009 旧砚坑的重开和新砚石的发现

011 端砚性质转型及样式发展演变

017 第二章 现代制砚名家及其作品

029 制砚老人

035 中国工艺美术大师

091 国家级非物质文化遗产代表性传承人

095 中国文房四宝制砚艺术大师

407 附录

精彩书摘

唐代端砚端砚始于何时,过去曾引起议论。清代计楠《石隐砚谈》记载:“东坡云,端溪石,始出于唐武德之世。”武德为唐高祖年号,武德元年是618年。根据此说,端砚问世已近1400年的历史了。

唐代之时,出现了许多歌咏、赞美和论述端砚的诗文,从中可见当时端砚和人们的密切关系及在文化艺术中的重要作用。李贺《杨生青花石砚歌》诗云:“端州石工巧如神,踏天磨刀割紫云,佣刓抱水含满唇,暗洒苌弘冷血痕。纱帷昼暖墨花春,轻沤漂沫松麝薰,干腻薄重立脚匀,数寸光秋无日昏。圆毫促点声静新,孔顽宽硕何足云。”刘禹锡的《唐秀

才赠端州紫石砚以诗答之》“端州石砚人间重,赠我因知正草玄”,皮日休的《以紫石砚寄鲁望兼酬见赠》“样如金蹙小能轻,微润将融紫玉英”。唐代李肇《唐国史补》卷下说:“内丘白瓷瓯,端溪紫石砚,天下无贵贱通用之。”此外,端砚甚至引起帝王和达官贵人的注意,从而有了所谓“贡砚”“赐砚”的说法。据传唐太宗甚喜爱王羲之书法,曾把褚遂良临写的《兰亭序》铭刻在端砚上,赏赐给功臣魏徵。宋代欧阳修《砚谱》中曾记载称此砚是一块像紫云在飘浮的紫与绿色相间的奇石。据说此砚是贞观七年(633)端州第一批贡品之一。《砚谱》还记载了唐武则天圣历三年(700)把刻有“日月合璧,五星联珠”图纹的端砚赐给名臣狄仁杰,狄仁杰受赏后,得知采石工人劳动的艰辛,便上奏请武后下旨减去贡品数目。可见,上到帝王将相,下到平民百姓,都乐而为之,甚至民间还流传了不少关于端砚的传说,更给端砚抹上了一层神秘的色彩。

唐代某年,端州有位梁姓举人赴京会试,考试那天适逢京城降大雪,冰天雪地,应试者被这突然而来的坏天气搞得束手无策,因为研磨出来的墨汁很快凝结成冰,无法再写字,唯独这位来自端州的举人,用家传的端砚研磨的墨汁不结冰。但当他用完墨汁再想掏点水研墨时,发现水壶中的水已经结成冰,梁举人失望地边揉手,边对着端砚喃喃自语:“端砚啊,都说你是文房四宝之一,如今你宝在何处?”话音刚落,砚堂中出现一片水蒸气,梁举人绝路逢生,拼命向着砚堂“呵气”,端砚帮助他做完试卷,使他如其所愿地考取了进士。端砚“呵气成墨”佳话从此传开了。

……

前言/序言

序端砚,古称端溪砚,因其砚石采自端州斧柯山之端溪水一带坑洞中,故名之。端溪砚更因其石质比其他砚细腻、娇嫩、滋润、致密、坚实,故前贤称之曰“细腻如玉”“温软嫩而不滑”“贮水不耗,发墨不损毫”。并有多彩多姿,独具一格的石品花纹。故自唐以来端砚被誉为四大名砚(端、歙、洮、澄泥)之首,文房四宝(宣纸、湖笔、徽墨、端砚)之一。有近1400年历史的端砚不仅是文房器具,而且早已演变和发展为融文学、历史、书画、雕刻于一体的综合性艺术品。

为了更好地传承、发扬端砚文化,让人们更实在、更精确、更科学地认识、理解端砚,鉴别、欣赏、使用和珍藏端砚,雅昌文化集团和广东教育出版社联合编辑出版了《纸上端砚博物馆》一书,此书有几个独到之处:其一,既全面又突出重点。遴选了自唐至今历代端砚,可谓精华荟萃,均为佳作。上至帝王将相,下至平民百姓,特别是文人雅士、制砚名家之端砚都一览无余。其二,入选之端砚大多按原尺寸放置正面、背面、侧面图片及部分拓片等。其三,遴选之端砚以时间脉络为序排列。其四,在入选之端砚中囊括端溪各大名坑,特别突出三大名坑(老坑、麻子坑、坑仔岩)之名砚。其五,遴选入选作品的做法公平、公正、合理、科学。因为对端砚的鉴别和审定较为复杂,有一定难度,也没有绝对标准,故采取专家投票入选的做法。在处理端砚鉴别和审定学术上有争议的历代端砚作品时必需经70%以上专家投票通过,方可入选。

本书图文并茂,图片十分清晰,色彩还原与端砚原作无异,可清楚明辨其石质之佳,欣赏品花纹之美。它对传承和发扬端砚文化、对端砚的开拓创新与端砚业的健康发展起到积极作用。对文房四宝的爱好者、端砚的爱好者、鉴藏家、砚学研究家提供了极富参考价值和研究价值的图文资料。为此,本书的出版确实是砚林盛事,可喜可贺!

刘演良

2015年10月8日

用户评价

初读这部书稿,扑面而来的是一种古朴而又细腻的文风,仿佛置身于一条时光隧道,缓缓步入那个以文房四宝为核心的雅致世界。作者对于传统工艺的敬畏与热爱,透过每一个字、每一句话都清晰可辨。他不仅仅是在描摹那些由工匠之手打磨出的器物,更是在挖掘其背后所蕴含的文化精神与时代烙印。例如,在探讨某种特有石材的纹理演变时,那种对自然造化的洞察力,简直让人拍案叫绝。文字的韵律感极强,行文间不时穿插着典故和诗词引用,让阅读体验宛如品鉴一件精雕细琢的艺术品,既有学术的深度,又不失文学的温度。尤其欣赏作者在叙事时所展现出的那种克制与从容,没有过度的渲染,只是平静地陈述事实,但其力量却能穿透纸张,直击人心。读完之后,脑海中留下的是一片清晰的脉络,对于古代文人生活图景的理解,无疑增添了厚实的一层注解。

评分这本书的语言风格是极具现代感的,但其内核却根植于深厚的传统土壤之中。它成功地架起了一座沟通古今的桥梁,用现代读者的视角去重新审视那些历史悠久的物件。作者在处理专业术语时,总是能找到一种既不失严谨又不显得晦涩的表达方式,这在学术普及类书籍中是相当难得的。他对于历史脉络的梳理,如同高明的棋手布局,每一步都意在千里之外,将看似零散的文物串联成一个有机的整体。阅读过程中,常常能感受到作者在不同文化背景之间自如切换的能力,这种跨界思维让解读变得更加立体和丰富。全书行文果决有力,观点鲜明,少有拖泥带水之处,展现出一种高度自信的叙事姿态。合上书卷时,留下的不仅仅是知识的增进,更是一种思维被拓宽的愉悦感。

评分坦率地说,这本书的叙事节奏非常舒缓,充满了对慢节奏生活的向往和致敬。它不像市面上那些追求速度和信息的书籍,而是鼓励你放慢脚步,去细细品味那些被时间沉淀下来的美好。作者对细节的描摹达到了令人发指的地步,即便是描述光线在物体表面折射的微妙变化,也用上了相当精准的、甚至带有一丝诗意的光影词汇。读起来,感觉作者仿佛坐在你身边,用一种极为亲昵的口吻,为你娓娓道来那些尘封已久的故事。文字中流淌着一种深厚的历史情怀,对逝去工匠精神的缅怀,使得全书充满了温情。这种温暖的基调,冲淡了可能存在的专业术语带来的疏离感,使得阅读体验非常人性化。它更像是一本装帧精美的私人笔记集,而非冷冰冰的工具书,处处体现着对生活的热爱与尊重。

评分这本书的结构设计实在精妙,绝非一般流水账式的介绍可以比拟。它巧妙地将历史的宏大叙事与微观的细节观察融为一体,使得即便是对这一领域知之甚少的读者,也能迅速找到切入点。我特别留意到作者在不同章节间进行主题跳跃时所使用的过渡手法,流畅自然,毫无生涩之感,仿佛是高明的园林设计师,步移景异,每一步都有新的惊喜。书中对某些特定时期工艺风格的变迁分析,简直就是一场视觉与智力的盛宴,他能从器物表面的细微磨损中推断出当时社会对实用性与审美性的权衡,这种穿透力令人折服。语言上,作者仿佛是一位经验老道的说书人,时而幽默诙谐,时而沉静庄重,极大地调动了读者的参与感。读到那些关于古代制作者的逸闻趣事时,我甚至能想象出他们手中工具敲击的声响,那种身临其境的沉浸感,是许多理论著作难以企及的高度。

评分这本书最大的魅力在于它超越了单纯的器物鉴赏,深入到了哲学层面。作者并没有止步于“这是什么”、“如何制作”的表层介绍,而是将目光投向了“它代表了什么”的深层追问。例如,关于某些材料的稀有性和获取过程的艰难,被赋予了一种近乎宿命论的色彩,暗示着人类文明在追求极致美学时所付出的巨大代价。行文风格极其散文化,但这种“散”却是一种高度凝练后的爆发,每一个段落都仿佛是精心打磨过的散文诗。阅读过程需要一定的专注力,因为作者时不时会抛出一个需要读者停下来深思的观点,它挑战了我们对“完美”的既有认知。这种需要主动思考而非被动接受的阅读体验,让人感觉自己不仅仅是读者,更像是与作者并肩进行学术探寻的伙伴。全书的论证过程环环相扣,逻辑严密,为理解相关领域的文化传承提供了坚实的基础。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![丝绸之路1 丝绸之路历史沿革 [History Of The Silk Roads] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12028352/57cd4a2fNb7c36c52.jpg)

![亚历山大二世:最后的伟大沙皇(精装本) [ALEXANDR II:The Last Great Tsar] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12054415/58cf968bN0f3fa72c.jpg)