具体描述

内容简介

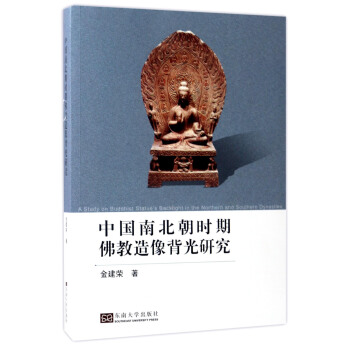

《中国南北朝时期佛教造像背光研究》讲述中国南北朝时期,不同地域佛教造像背光形制、内容与纹样有各自不同的图像谱系,之间既有差异又有联系。同一地域不同时期、同一时期不同地域,背光图像有差异与变化。中国南北朝时期佛教造像背光依据佛经,在有限的空间内绘塑化佛、火焰、飞天、莲花、佛传故事等内容,达到宣传佛教义理的目的。中国佛教造像背光起源于古印度佛像背光,但受古印度造像背光影响较小。中国南北朝时期的佛教造像背光有丰富的形制与内容,这主要缘于佛教经典的不断汉译与本土地域政治文化的影响。这两者如同中国佛教造像背光之两翼,使造像背光的形态,既要符合自身发展规律,也要推动东西地域和南北地域的发展,使看似简单的造像背光变得错综复杂。这种复杂体现在两个方面:一、南北地域造像背光表现形式的差异;二、东西地域造像背光形制与内容的异同。南北差异具体表现为:北方重禅观,佛像及其背光成为僧人修禅观像内容之一。北朝造像背光共同的表现形式为二方连续、适合纹样等图案式的构图形式。南朝重义理,造像背光表现内容与佛教故事、听法故事等紧密结合,创造出有情有景的宣教图像。中原北方西、中与东部之间佛像背光的表现形式既有各自特色,又有相互影响。总体趋势是西部影响中部,但也存在石窟开凿早期,甘肃东部影响西部。北魏中晚期,中原北方中部地区造像背光表现形式与西部不同。其原因可能由于统治者对佛教的态度、禅观经典的流行、各地域人们的审美观念以及造像背光自身的发展规律等因素,导致同一时期东西地域石窟造像背光形制与内容的差异,以及同一地域不同时期佛像背光形制与内容的差异。后开凿的石窟往往会保留先开凿石窟造像背光的一些特色。这样中国南北朝时期,佛教造像背光在不断发展中既有传承,又有新创。目录

绪论一、研究的目的和意义

二、国内外研究概况

三、主要研究内容

四、研究方法

第一章 佛教造像背光的称谓、概念及基本图像形制

第一节 佛教经典中关于造像背光的称谓及概念

一、佛像何时放光

二、佛像何处放光

三、佛像背光的种类与称谓

四、佛像背光的表现形态

五、佛经与造像背光互印证

第二节 佛教造像背光的基本图像形制

一、造像项光

二、造像身光

三、造像背光图像形制

第二章 南北朝时期佛教造像背光的图像形制、内容及纹样特征

第一节 中国佛教造像背光的初始阶段

一、中国早期佛像背光的发展情况与规律

二、文献记载、佛经与现存遗物的相互印证

第二节 南朝时期佛像背光

一、单体造像背光——以成都及周边地区石刻造像为例

二、石窟造像背光——以南京栖霞山南朝窟龛造像为例

第三节 十六国北朝时期佛像背光

一、火的世界——石窟壁画佛像背光:以敦煌莫高窟为例

二、佛国天人——石窟雕刻佛像背光:以云冈、龙门为例

三、单体佛国一一金铜佛与单体石雕佛像背光

第三章 南北朝时期佛教造像背光的图像谱系演变

第一节 新疆地区造像背光谱系

一、石窟造像背光

二、小型浮雕、单体造像背光

三、新疆地区佛像背光与古印度佛像背光关系的讨论

四、新疆地区佛像背光内容与佛经关系的考察

第二节 中原北方西、中部地区造像背光谱系

一、河西地区

二、甘宁黄河以东地区

三、晋豫地区

四、中原北方西、中部地区造像背光谱系演变及影响关系探究

第三节 中原北方东部地区造像背光谱系

一、东部地区石窟造像背光

二、东部地区单体石雕造像背光

第四章 南北朝时期佛教造像背光图像的影响因素

第一节 古印度佛教造像背光

一、古印度佛教造像背光图像来源

二、古印度佛教造像背光图像谱系

第二节 古印度与中国佛教造像背光差异探析

一、古印度与中国佛教造像背光差异

二、早期相关佛教经典的考察

三、古印度不同于中国造像背光的缘由

四、造像背光中纹饰的中国因素一以火焰纹、飞天、流云为例

第三节 南朝造像背光对北朝造像背光的影响

一、南朝对北朝造像背光图像的影响

二、南朝对北朝图像影响的历史文化背景

第五章 南北朝时期佛像背光的图像意义

第一节 佛像背光与禅观

一、第169窟第6龛造像背光

二、佛像背光与禅观

第二节 南朝造像背光与佛教故事

一、南朝佛教造像背光中涅槃图像

二、南朝佛教造像背光中说法图像

结论

参考文献

后记

用户评价

阅读完这部关于古代雕塑艺术的专著后,我最大的收获在于它颠覆了我对“地域性”在艺术发展中作用的传统认知。通常我们习惯于将南北朝划分为泾渭分明的几个文化板块,但作者通过对造像背光这一特定元素的剖析,成功地描绘出了一条条复杂交错、相互渗透的文化流动路径。他清晰地展示了在那个动荡的时代,不同民族、不同信仰群体之间是如何通过艺术语言进行“对话”与“融合”的,背光的设计元素是如何在不同政权之间被挪用、改造甚至彻底转化的。这种超越地理边界的“视觉共同体”的构建,让我看到了一个比教科书上更为鲜活、更具张力的历史现场。它不再是孤立的艺术孤品陈列,而是特定历史语境下,权力、信仰与美学需求相互博弈的生动记录。这本书为理解区域文化差异的动态性和开放性,提供了绝佳的微观案例与宏观框架。

评分我花了整整一个下午的时间,沉浸在这本关于古代艺术史的论述中,最令我印象深刻的是作者在叙事结构上的精妙布局。他并没有采取那种线性、平铺直叙的编年史写法,而是巧妙地运用了主题式串联的技巧,将不同地域、不同时间段的造像风格进行横向对比和纵向溯源。这种处理方式极大地增强了论证的立体感和说服力。举例来说,在讨论某一特定时期造像面部表情的程式化演变时,作者会突然切入到某一遥远地区的早期遗存进行类比参照,这种跳跃感非但没有造成阅读上的割裂,反而如同在迷宫中找到了关键的线索,豁然开朗。他的行文逻辑严密得如同精密的仪器,每一个论点都有扎实的文献支撑,而那些引用和注释的标注方式也处理得非常规范,体现了极高的学术素养。阅读过程像是在跟随一位技艺高超的向导,在历史的迷雾中步步为营,探索那些被时间掩埋的文化密码。

评分坦率地说,这本书的语言风格是相当凝练和内敛的,它面向的是有一定专业基础的读者,初读时可能会觉得门槛略高。作者极少使用华丽的辞藻进行煽情渲染,而是用精确的术语和高度概括性的语句来构建论点,这使得整本书的信息密度非常大。我不得不时常停下来,反复咀嚼某些关键的句子,以确保完全理解其所指涉的复杂概念。然而,一旦适应了这种节奏,就会发现其语言的效率是惊人的。它避免了许多不必要的铺陈和情绪化表达,所有的文字都服务于阐释和论证。这种冷静、客观的叙事态度,反而构建了一种强大的学术权威感。它像是一份精心绘制的蓝图,要求阅读者以同样严谨的态度去解码其中的奥秘,读完后会有一种知识被扎实灌输的满足感。

评分这本书的学术价值,毋庸置疑,但真正让我感到惊喜的是其对“物质文化”的细腻关注。作者似乎不满足于对造像造型美学或宗教内涵的传统解读,而是深入到了材料的选择、雕刻工具的使用乃至工坊组织模式的探讨。比如,他对不同石材(如汉白玉与砂岩)在光线折射下如何影响造像“神韵”的描述,就展现了一种跨学科的洞察力。他甚至探讨了古代颜料的来源与固化技术对雕像色彩存留的影响,这种近乎考古学和田野调查的细致入微,让原本抽象的艺术史研究变得触手可及。这不仅仅是在“看”佛像,更是在“触摸”那个时代的工匠技艺与社会经济结构。这种从宏大叙事中抽离出来,聚焦于“物”的本体性研究,极大地拓宽了我对古代艺术史研究范畴的理解边界,让人对“技术史”与“艺术史”的交集有了全新的认识。

评分这部作品的装帧设计实在让人眼前一亮,封面选用了那种略带磨砂质感的纸张,触感温润而沉稳,中央的纹饰雕刻得极为精细,虽然看不出具体是哪一尊造像的局部,但那种古朴典雅的气韵扑面而来,让人立刻联想到历史的厚重感。内页的纸张克重把握得恰到好处,既保证了墨色的饱满呈现,又使得整本书拿在手里有实在的分量,翻阅时不会有廉价感。装订工艺也十分考究,书脊平整,内页展开时几乎没有明显的凹陷,即便是对着光线仔细观察,也能发现印刷的精度非常高,字体的排布疏朗有致,充分考虑到了阅读的舒适度。尤其是那些用以展示研究对象的图片部分,色彩还原度极高,细节的层次感丰富,这对于一本专注于视觉艺术研究的学术专著来说,无疑是加分项。装帧的用心程度,已经超越了一般书籍的范畴,更像是一件值得收藏的艺术品,光是摆在书架上,就足以提升整个空间的格调,体现了出版方对学术成果的尊重与敬意。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有