具体描述

编辑推荐

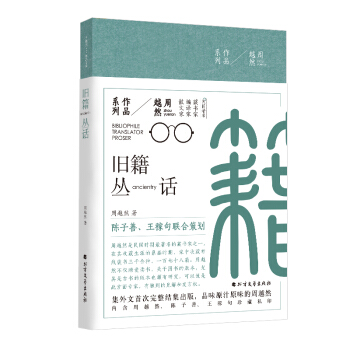

名家名篇美文悦读同题散文作文范本

●“同题散文经典”丛书,由著名学者陈子善、蔡翔主编。从中国现代名家经典作品中攫取的精华篇目。囊括了鲁迅、茅盾、郭沫若、老舍、郁达夫、朱自清、林语堂、梁遇春、冰心、张恨水、汪曾祺、王安忆等诸多现当代散文大家的经典名作。

●从一个全新的角度对中国现代散文名篇进行一次整体的梳理和分类。

●面向的人群广泛,适合于一般大众读者,对学习写作者也会有很大的启发

内容简介

中国素来是一散文大国,古之文章,已传唱千世。而至现代,散文再度勃兴,名篇佳作,不胜枚举。阅读经典散文,亲近母语的魅力,具有着重要的意义。“同题散文经典”丛书对中国现当代的散文名篇进行重新分类,按照不同的主题编选成册,比如山、河、湖、海、春、夏、秋、冬、风、花、雪、月、醉、生、梦、死、衣、食、住、行等。这样的分类编选,将不同名家创作的相同主题的经典散文编选成书,每册的内容相对集中,既方便读者阅读,也可作为学习写作的范本。本书精选现当代著名作家以“死”为主题的经典散文,有鲁迅的《死后》、徐志摩的《我的祖母之死》、梁遇春的《人死观》、三毛的《不死鸟》、萧乾的《关于死的反思》等,共收编以死为主题的散文40篇。

作者简介

陈子善,著名学者、书人、张爱玲研究专家。华东师范大学中文系教授、博士生导师、中国现代文学数据与研究中心主任。长期致力于中国现代文学史料的搜集、整理和研究。蔡翔,著名文学评论家、中国现当代文学史家,中国作家协会会员,上海作家协会理事,曾任《上海文学》杂志社执行副主编,现为上海大学中文系教授、中国现当代文学博士生导师。

目录

死后鲁迅1死之默想周作人5

“无限之生”的界线冰心8

人死观梁遇春12

忘形冯至18

了生死梁实秋21

论不免一死林语堂24

关于死的反思萧乾29

说死以及自杀情死之类郁达夫35

死的联想孟东篱39

死的智慧蒋子龙50

与灵魂约会张洁53

渡向彼岸舒婷55

三死郑振铎61

悲惨的余剩川岛65

看坟人李健吾68

劳生之舟师陀72

生死柯灵77

三过鬼门关萧乾79

死亡,你不要骄傲余光中84

伤逝台静农90

名人之死残雪92

最后的一天许广平99

给亡妇朱自清105

怀念萧珊巴金110

祖父死了的时候萧红124

我的祖母之死徐志摩128

不死孙福熙143

不死鸟三毛150

哭小弟宗璞152

我对于丧礼的改革胡适159

冥屋茅盾172

山村的墓碣冯至174

身后事该怎么办?廖沫沙177

送葬的行列袁鹰180

遗嘱黄苗子184

安乐死断想史铁生188

死·讣文·墓碑吴鲁芹195

酒铺关门,我就走刘绍铭202

精彩书摘

死后◎鲁迅

我梦见自己死在道路上。

这是那里,我怎么到这里来,怎么死的,这些事我全不明白。总之,待到我自己知道已经死掉的时候,就已经死在那里了。

听到几声喜鹊叫,接着是一阵乌老鸦。空气很清爽,——虽然也带些土气息,——大约正当黎明时候罢。我想睁开眼睛来,他却丝毫也不动,简直不像是我的眼睛;于是想抬手,也一样。

恐怖的利镞忽然穿透我的心了。在我生存时,曾经玩笑地设想:假使一个人的死亡,只是运动神经的废灭,而知觉还在,那就比全死了更可怕。谁知道我的预想竟的中了,我自己就在证实这预想。

听到脚步声,走路的罢。一辆独轮车从我的头边推过,大约是重载的,轧轧地叫得人心烦,还有些牙齿。很觉得满眼绯红,一定是太阳上来了。那么,我的脸是朝东的。但那都没有什么关系。切切嚓嚓的人声,看热闹的。他们踹起黄土来,飞进我的鼻孔,使我想打喷嚏了,但终于没有打,仅有想打的心。

陆陆续续地又是脚步声,都到近旁就停下,还有更多的低语声:看的人多起来了。我忽然很想听听他们的议论。但同时想,我生存时说的什么批评不值一笑的话,大概是违心之论罢:才死,就露了破绽了。然而还是听;然而毕竟得不到结论,归纳起来不过是这样——

“死了?……”

“嗡。——这……”

“哼!……”

“喷。……唉!……”

我十分高兴,因为始终没有听到一个熟识的声音。否则,或者害得他们伤心;或则要使他们快意;或则要使他们加添些饭后闲谈的材料,多破费宝贵的工夫;这都会使我很抱歉。现在谁也看不见,就是谁也不受影响。好了,总算对得起人了!

但是,大约是一个蚂蚁,在我的脊梁上爬着,痒痒的。我一点也不能动,已经没有除去他的能力了;倘在平时,只将身子一扭,就能使他退避。而且,大腿上又爬着一个哩!你们是做什么的?虫豸!?

事情可更坏了:嗡的一声,就有一个青蝇停在我的颧骨上,走了几步,又一飞,开口便舐我的鼻尖。我懊恼地想:足下,我不是什么伟人,你无须到我身上来寻做论的材料……但是不能说出来。他却从鼻尖跑下,又用冷舌头来舐我的嘴唇了,不知道可是表示亲爱。还有几个则聚在眉毛上,跨一步,我的毛根就一摇。实在使我烦厌得不堪,——不堪之至。

忽然,一阵风,一片东西从上面盖下来,他们就一同飞开了,临走时还说——

“惜哉!……”

我愤怒得几乎昏厥过去。

木材摔在地上的钝重的声音同着地面的震动,使我忽然清醒,前额上感着芦席的条纹。但那芦席就被掀去了,又立刻感到了日光的灼热。还听得有人说——

“怎么要死在这里?……”

这声音离我很近,他正弯着腰罢。但人应该死在那里呢?我先前以为人在地上虽没有任意生存的权利,却总有任意死掉的权利的。现在才知道并不然,也很难适合人们的公意。可惜我久没了纸笔;即有也不能写,而且即使写了也没有地方发表了。只好就这样地抛开。

有人来抬我,也不知道是谁。听到刀鞘声,还有巡警在这里罢,在我所不应该“死在这里”的这里。我被翻了几个转身,便觉得向上一举,又往下一沉;又听得盖了盖,钉着钉。但是,奇怪,只钉了两个。难道这里的棺材钉,是只钉两个的么?

我想:这回是六面碰壁,外加钉子。真是完全失败,呜呼哀哉了!……

“气闷!……”我又想。

然而我其实却比先前已经宁静得多,虽然知不清埋了没有。在手背上触到草席的条纹,觉得这尸衾倒也不恶。只不知道是谁给我化钱的,可惜!但是,可恶,收敛的小子们!我背后的小衫的一角皱起来了,他们并不给我拉平,现在抵得我很难受。你们以为死人无知,做事就这样地草率么?哈哈!

我的身体似乎比活的时候要重得多,所以压着衣皱便格外的不舒服。但我想,不久就可以习惯的;或者就要腐烂,不至于再有什么大麻烦。此刻还不如静静地静着想。

“您好?您死了么?”

是一个颇为耳熟的声音。睁眼看时,却是勃古斋旧书铺的跑外的小伙计。不见约有二十多年了,倒还是那一副老样子。我又看看六面的壁,委实太毛糙,简直毫没有加过一点修刮,锯绒还是毛毵毵的。

“那不碍事,那不要紧。”他说,一面打开暗蓝色布的包裹来。“这是明板《公羊传》,嘉靖黑口本,给您送来了。您留下他罢。这是……”

“你!”我诧异地看定他的眼睛,说“你莫非真正胡涂了?你看我这模样,还要看什么明板?……”

“那可以看,那不碍事。”

我即刻闭上眼睛,因为对他很烦厌。停了一会,没有声息,他大约走了。但是似乎一个蚂蚁又在脖子上爬起来,终于爬到脸上,只绕着眼眶转圈子。

万不料人的思想,是死掉之后也还会变化的。忽而,有一种力将我的心的平安冲破;同时,许多梦也都做在眼前了。几个朋友祝我安乐,几个仇敌祝我灭亡。我却总是既不安乐,也不灭亡地不上不下地生活下来,都不能副任何一面的期望。现在又影一般死掉了,连仇敌也不使知道,不肯赠给他们一点惠而不费的欢欣。……

我觉得在快意中要哭出来。这大概是我死后第一次的哭。

然而终于也没有眼泪流下;只看见眼前仿佛有火花一闪,我于是坐了起来。

1925年7月12日

死之默想

◎周作人

四世纪时希腊厌世诗人巴拉达思作有一首小诗道,(Pollalaleis,anthrope�睵alladas)

“你太饶舌了,人呵,不久将睡在地下;

“住口罢,你生存时且思索那死。”这是很有意思的话。关于死的问题,我无事时也曾默想过,(但不坐在树下,大抵是在车上,)可是想不出什么来,——这或者因为我是个“乐天的诗人”的缘故吧。但其实我何尝一定崇拜死,有如曹慕管君,不过我不很能够感到死之神秘,所以不觉得有思索十日十夜之必要,于形而上的方面也就不能有所饶舌了。

窃察世人怕死的原因,自有种种不同,“以愚观之”可以定为三项,其一是怕死时的苦痛,其二是舍不得人世的快乐,其三是顾虑家族。苦痛比死还可怕,这是实在的事情。十多年前有一个远房的伯母,十分困苦,在十二月底想投河寻死,(我们乡间的河是经冬不冻的,)但是投了下去,她随即走了上来,说是因为水太冷了。有些人要笑她痴也未可知,但这却是真实的人情。倘若有人能够切实保证,诚如某生物学家所说,被猛兽咬死痒苏苏地很是愉快,我想一定有许多人裹粮入山去投身饲饿虎的了。可惜这一层不能担保,有些对于别项已无留恋的人因此也就不得不稍为踌躇了。

顾虑家族,大约是怕死的原因中之较小者,因为这还有救治的方法。将来如有一日,社会制度稍加改良,除施行善种的节制以外,大家不问老幼可以各尽所能,各取所需,凡平常衣食住,医药教育,均由公给,此上更好的享受再由个人的努力去取得,那么这种顾虑就可以不要,便是夜梦也一定平安得多了。不过我所说的原是空想,实现还不知在几十百千年之后,而且到底未必实现也说不定,那么也终是远水不救近火,没有什么用处。比较确实的办法还是设法发财,也可以救济这个忧虑。为得安闲的死而求发财,倒是很高雅的俗事;只是发财大不容易,不是我们都能做的事,况且天下之富人有了钱便反死不去,则此亦颇有危险也。

人世的快乐自然是很可贪恋的,但这似乎只在青年男女才深切的感到,像我们将近“不惑”的人,尝过了凡人的苦乐。此外别无想做皇帝的野心,也就不觉得还有舍不得的快乐。我现在的快乐只是想在闲时喝一杯清茶,看点新书(虽然近来因为政府替我们储蓄,手头只有买茶的钱),无论他是讲虫鸟的歌唱,或是记贤哲的思想,古今的刻绘,都足以使我感到人生的欣幸。然而朋友来谈天的时候,也就放下书卷,何况“无私神女”(Atropos)的命令呢?我们看路上许多乞丐,都已没有生人乐趣,却是苦苦的要活着,可见快乐未必是怕死的重大原因:或者舍不得人世的苦辛也足以叫人留恋这个尘世罢。讲到他们,实在已是了无牵挂,大可“来去自由”,实际却不能如此,倘若不是为了上边所说的原因,一定是因为怕河水比彻骨的北风更冷的缘故了。

对于“不死”的问题,又有什么意见呢?因为少年时当过五六年的水兵,头脑中多少受了唯物论的影响,总觉得造不起“不死”这个观念来,虽然我很喜欢听荒唐的神话。即使照神话故事所讲,那种长生不老的生活我也一点儿都不喜欢。住在冷冰冰的金门玉阶的屋里,吃着五香牛肉一类的麟肝凤脯,天天游手好闲,不在松树下着棋,便同金童玉女厮混,也不见得有什么趣味,况且永远如此,更是单调而且困倦了。又听人说,仙家的时间是与凡人不同的,诗云“山中方七日,世上已千年,”所以烂柯山下的六十年在棋边只是半个时辰耳,哪里会有日子太长之感呢?但是由我看来,仙人活了二百万岁也只抵得人间的四十春秋,这样浪费时间无裨实际的生活,殊不值得费尽了心机去求得他;倘若二百万年后劫波到来,就此溘然,将被五十岁的凡夫所笑。较好一点的还是那西方凤鸟(Phoinix)的办法,活上五百年,便尔蜕去,化为幼凤,这样的轮回倒很好玩的,——可惜他们是只此一家,别人不能仿作。大约我们还只好在这被容许的时光中,就这平凡的境地中,寻得些须的安闲悦乐,即是无上幸福;至于“死后,如何?”的问题,乃是神秘派诗人的领域,我们平凡人对于成仙做鬼都不关心,于此自然就没有什么兴趣了。

“无限之生”的界线

“无限之生”的界线◎冰心我独坐在楼廊上,凝望着窗内的屋子。浅绿色的墙壁,赭色的地板,几张椅子和书桌;空沉沉的,被那从绿罩子底下发出来的灯光照着,只觉得凄黯无色。

这屋子,便是宛因和我同住的一间宿舍。课余之暇,我们永远是在这屋里说笑,如今宛因去了,只剩了我一个人了。

她去的那个地方,我不能知道,世人也不能知道,或者她自己也不能知道。然而宛因是死了,我看见她病的,我看见她的躯壳埋在黄土里的,但是这个躯壳能以代表宛因么!

屋子依旧是空沉的,空气依旧是烦闷的,灯光也依旧是惨绿的。我只管坐在窗外,也不是悲伤,也不是悚惧;似乎神经麻木了,再也不能迈步进到屋子里去。

死呵,你是一个破坏者,你是一个大有权威者!世界既然有了生物,为何又有你来摧残他们,限制他们?无论是帝王,是英雄,是……一遇见你,便立刻撇下他一切所有的,屈服在你的权威之下。无论是惊才,绝艳,丰功,伟业,与你接触之后,不过只留下一抔黄土!

我想到这里,只觉得失望,灰心,到了极处!——这样的人生,有什么趣味?纵然抱着极大的愿力,又有什么用处?又有什么结果?到头也不过是归于虚空,不但我是虚空,万物也是虚空。

漆黑的天空里,只有几点闪烁的星光,不住的颤动着。树叶楂楂槭槭的响着。微微的一阵槐花香气,扑到阑边来。

我抬头看着天空,数着星辰,竭力的想慰安自己。我想:——何必为死者难过?何必因为有“死”就难过?人生世上,劳碌辛苦的,想为国家,为社会,谋幸福;似乎是极其壮丽宏大的事业了。然而造物者凭高下视,不过如同一个蚂蚁,辛辛苦苦的,替他同伴驮着粟粒一般。几点的小雨,一阵的微风,就忽然把他渺小之躯,打死,吹飞。他的工程,就算了结。我们人在这大地上,已经是像小蚁微尘一般,何况在这万星团簇,缥缈幽深的太空之内,更是连小蚁微尘都不如了!如此看来,……都不过是昙花泡影,抑制理性,随着他们走去,就完了!何必……

想到这里,我的脑子似乎胀大了,身子也似乎起在空中。勉强定了神,往四围一看:——我依旧坐在阑边,楼外的景物,也一切如故。原来我还没有超越到世外去,我苦痛已极,低着头只有叹息。

一阵衣裳的声音,仿佛是从树杪下来,——接着有微渺的声音,连连唤道:“冰心,冰心!”我此时昏昏沉沉的,问道:“是谁?是宛因么?”她说:“是的。”我竭力的抬起头来,借着微微的星光,仔细一看,那白衣飘举,荡荡漾漾的,站在我面前的,可不是宛因么!只是她全身上下,显出一种庄严透彻的神情来,又似乎不是从前的宛因了。

我心里益发的昏沉了,不觉似悲似喜的问道:“宛因,你为何又来了?你到底是到哪里去了?”她微笑说:“我不过是越过‘无限之生的界线’就是了。”我说:“你不是……”她摇头说:“什么叫做‘死’?我同你依旧是一样的活着,不过你是在界线的这一边,我是在界线的那一边,精神上依旧是结合的。不但我和你是结合的,我们和宇宙间的万物,也是结合的。”

我听了她这几句话,心中模模糊糊的,又像明白,又像不明白。

这时她朗若曙星的眼光,似乎已经历历的看出我心中的瘢结,便问说:“在你未生之前,世界上有你没有?在你既死之后,世界上有你没有?”我这时真不明白了,过了一会,忽然灵光一闪,觉得心下光明朗澈,欢欣鼓舞的说:“有,有,无论是生前,是死后,我还是我,‘生’和‘死’不过都是‘无限之生的界线’就是了。”

她微笑说:“你明白了,我再问你,什么叫作‘无限之生’?”我说:“‘无限之生’就是天国,就是极乐世界。”她说:“这光明神圣的地方,是发现在你生前呢?还是发现在你死后呢?”我说:“既然生前死后都是有我,这天国和极乐世界,就说是现在也有,也可以的。”

她说:“为什么现在世界上,就没有这样的地方呢?”我仿佛应道:“既然我们和万物都是结合的,到了完全结合的时候,便成了天国和极乐世界了,不过现在……”她止住了我的话,又说:“这样说来,天国和极乐世界,不是超出世外的,是不是呢?”我点了一点头。

她停了一会,便说:“我就是你,你就是我,你我就是万物,万物就是太空:是不可分析,不容分析的。这样——人和人中间的爱,人和万物,和太空中间的爱,是昙花么?是泡影么?那些英雄,帝王,杀伐争竞的事业,自然是虚空的了。我们要奔赴到那‘完全结合’的那个事业,难道也是虚空的么?去建设‘完全结合’的事业的人,难道从造物者看来,是如同小蚁微尘么?”我一句话也说不出来,只含着快乐信仰的珠泪,抬头望着她。

她慢慢的举起手来,轻裾飘扬,那微妙的目光,悠扬着看我,琅琅的说:“万全的爱,无限的结合,是不分生——死——人——物的,无论什么,都不能抑制摧残他,你去罢,——你去奔那‘完全结合’的道路罢!”

这时她慢慢的飘了起来,似乎要乘风飞举。我连忙拉住她的衣角说,“我往哪里去呢?那条路在哪里呢?”她指着天边说,“你迎着他走去罢。你看——光明来了!”

轻软的衣裳,从我脸上拂过。慢慢的睁开眼,只见地平线边,漾出万道的霞光,一片的光明莹洁,迎着我射来。我心中充满了快乐,也微微的随她说道:“光明来了!”

1920年9月4日

……

用户评价

《同题散文经典:我的祖母之死 死后》这个书名,有一种令人屏息的静默力量。它直接点明了主题——祖母的离世,以及由此引发的、在生命终结之后所展开的绵延不绝的思绪。我猜想,这本散文集会以一种极其 personal 的方式,剥开情感的层层外壳,抵达那些最柔软、最赤裸的内核。 “死后”这个词,让我联想到许多关于存在主义的哲学探讨,也可能是一种对超越死亡的执念。作者们是否会尝试去理解,当一个人真正地离开我们,他/她留下的“痕迹”究竟是什么?是那些物质性的物品,是口头的故事,还是某种更加虚无缥缈、却又无处不在的精神影响?我希望这本书能够帮助我,也帮助其他读者,去重新审视死亡的意义,以及我们在面对亲人离去时,那种复杂而矛盾的心情——既有悲伤,也有怀念,更有对生命本身的敬畏。或许,通过对“死后”的凝视,我们更能清晰地看见“生前”的珍贵。

评分这本《同题散文经典:我的祖母之死 死后》似乎触及了一个非常深邃且普遍的情感主题。从书名就能感受到一种直击人心、难以言说的沉重感。我想,对于很多人来说,祖母的离去不仅仅是一个生命的终结,更是一段时代、一份记忆、一种情感联结的断裂。这本书名中的“死后”二字,更是将读者的思绪引向了生命之外的虚无,或是对逝去者灵魂的追问,又或是对生者如何带着这份“死后”的记忆继续生活的探讨。 我特别好奇,在这本散文集里,作者会如何描绘祖母的形象。是慈祥温和,还是严厉坚韧?她的一生,是否充满了那个时代特有的印记?她的离去,又在作者的生活中留下了怎样的空白?散文的魅力在于它的真实与细腻,我期待能通过作者的笔触,窥见一个鲜活的生命,感受那份血脉相连的亲情,以及在失去之后,那些细微的情感涟漪如何汇聚成深刻的思念。这本书名,本身就带有极强的画面感和情绪张力,仿佛一位老人安详地躺在床上,生命的气息渐渐消散,留下的,是满屋的静默和无尽的思绪。

评分一看到《同题散文经典:我的祖母之死 死后》这个题目,我脑海里就充斥着一股浓烈的、仿佛要溢出的情绪。这不仅仅是一个关于亲人离去的简单叙述,更像是一种深刻的、甚至可以说是哲学层面的追问。祖母的“死”,是生命旅程的终点,而“死后”,则是留给生者的无限想象和情感延伸。 我想,这本书的作者们,必然经历了一段非常艰难、但也极具启发的时光。他们可能在整理祖母的遗物时,翻到了尘封的旧照片,或是发现了被遗忘的书信,这些细微的触动,或许就能勾起一段段鲜活的回忆。而“死后”这个词,更是将这种回忆升华,它可能指向的是祖母留下的精神财富,是她对世界、对生活的态度,是她曾经给予我们的爱和教诲,以及这些精神遗产如何在我们体内生根发芽,影响着我们未来的生活轨迹。我期待的是,这些散文能带来一种治愈的力量,让我们在哀伤中找到慰藉,在失去中发现生命的另一种延续方式。

评分当我看到《同题散文经典:我的祖母之死 死后》这个书名时,脑海中立刻涌现出许多与“祖母”相关的意象。也许是冬天里暖暖的炉火,是厨房里弥漫的饭菜香,是缝补旧衣时的专注,或是讲述陈年往事时的慈祥笑容。然而,“死后”这两个字,又将这种温馨的画面瞬间拉扯向了另一维度,一种关于告别、关于永恒、关于存在的反思。 我想,这本散文集不会仅仅是简单的悼亡,而更像是一场与逝去灵魂的对话,一次对生命意义的追寻。它可能触及到的,是亲人在离去后,如何以一种新的方式存在于我们的记忆和生命中。我们如何才能“带着”他们继续生活?他们的教诲、他们的爱,又会在我们心中如何发酵,影响着我们未来的选择和道路?书名中的“同题”二字,暗示着可能有多位作者从不同的视角,以“祖母之死”为共同的起点,展开各自的思考与抒写。我对此充满期待,想看看不同的生命经历,如何在同一命题下,绽放出怎样的情感火花。

评分《同题散文经典:我的祖母之死 死后》这个书名,本身就带着一种悲悯而又深沉的诗意。它将一个极为个人化的经历,提升到了一个具有普适意义的“经典”高度,预示着其中蕴含的情感力量足以触动每一个有类似经历的人。 “我的祖母之死”,这四个字,触及了最普遍的家庭情感,是一种剥离了修饰、直指人心最柔软部分的叙述。而“死后”,则是一种将目光投向生命彼岸的姿态,它不只是对死亡本身的记录,更是对死亡之后,生命以何种形式继续存在的探索。我好奇作者们是否会描绘祖母生前那些平凡而伟大的瞬间,那些在她离去后,才显得格外珍贵和闪耀的细节。更让我感兴趣的是,“死后”这个概念,在他们的笔下会如何被具象化。是化作一种无形的精神力量,一种对生活方式的引领,还是一种对时间、记忆和存在的全新理解?这本书,或许能为我们在面对至亲离去时的无措,提供一种深刻的共鸣和某种程度上的心灵抚慰。

评分非常感觉不好,字小纸差,这也不知道给谁看!

评分非常好,书好,包装好,物流好

评分非常好,书好,包装好,物流好

评分很好的一套书,物流也快,送货态度也好。双十一做的很不错!

评分很好的一套书,物流也快,送货态度也好。双十一做的很不错!

评分很好的一套书,物流也快,送货态度也好。双十一做的很不错!

评分是正版、质量很好、物流也不错

评分非常好,书好,包装好,物流好

评分很好的一套书,物流也快,送货态度也好。双十一做的很不错!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有