具体描述

产品特色

编辑推荐

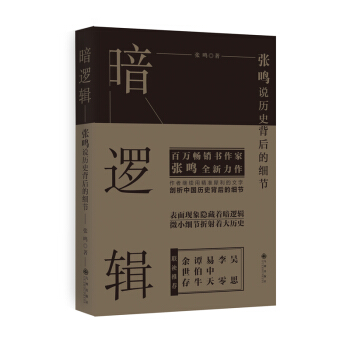

表面现象隐藏着暗逻辑 微小细节折射着大历史

百万畅销书作家张鸣全新力作

作者继续用精准犀利的文字,剖析中国历史背后的细节

吴思 李零 易中天 谭伯牛 余世存 联袂推荐

内容简介

袁世凯登基称帝,徐世昌态度莫名,隐藏何种玄机?

张作霖称霸东北,震慑群雄,靠的是当兽医的本事?

面对不可一世的军阀大亨,“算命大师”们如何组团忽悠?

北洋政府参谋本部开不出薪金,只好焚香拜关公,挖土掘金?

那是一个豪杰辈出的年代,那是一片群星璀璨的历史天空,军政巨头、达官贵人、文人雅士轮番登场,然而他们以为自己掌握着人生和命运,但实际上只是穿着光鲜、颐指气使的提线木偶,被一种奇妙的关系所控制和左右。

这就是历史的暗逻辑,它控制着人们的行为,左右着事件的走向。

这一次,历史大家张鸣先生再一次拨开历史的层层迷雾,继续用精准犀利的文字,幽默剖析大历史中的小人物,小细节中的大主宰,深扒历史现象背后隐含的暗逻辑,告诉你一个真正的近代百年。

作者简介

张鸣:教授,作家。文字以一针见血的犀利和不拘一格的幽默而著称,写历史极具个人风格,行文韵律独特,内容以小见大,看似不经意的嬉笑怒骂,折射的是作者在历史方面的深厚底蕴和独到见解,读其文不看作者就能知道是谁所写,这在历史作家之中尤为难得。代表作《重说中国近代史》等。

目录

第一章?细节里面瞧瞧晚清

善扑营的故事 / 2

大清国首都的一种特别的生意 / 4

晚清的“国有资产流失”问题 / 7

老佛爷,汽车来了! / 9

怎样评价慈禧这个人 / 12

大国与小招儿 / 15

义和团有多大能耐? / 17

毓贤之死 / 20

赵尔丰之冤 / 23

第二章?大大小小那些人物

姜桂题和他的老毅军 / 30

半个遗老北洋之龙 / 33

中将汤变节记 / 36

一个轶事,两个林虎 / 40

段祺瑞这个人有多好? / 44

舅爷吴光新 / 48

袍哥范哈儿 / 51

傅良佐的悲剧 / 55

蒋世杰守信阳 / 59

马桶将军不是个恶人 / 63

兽医张作霖 / 66

孙传芳投壶 / 68

孙传芳心中的“义和团大师兄” / 72

讨人喜欢的段芝贵 / 75

屠夫陆建章 / 79

杜月笙的另一面 / 83

第三章?林林总总都是套路

当兵要做文秀才 / 88

这样的禁烟局 / 91

民国初年广州的革命街景 / 93

洪宪帝制中的徐世昌逻辑 / 96

曹三傻子的绝技 / 99

政客“小孙”政坛的闪光时刻 / 102

汤二虎反奉 / 107

大手大脚的奉军 / 110

奉字号财神王永江理财 / 114

小诸葛折戟南京 / 118

在家里待不住的黔之虎 / 122

黔之虎的撕咬 / 125

湘西王的山西药方 / 128

郭松龄反奉失败的秘密 / 132

周荫人的护财卫队 / 137

北洋兵燹的铁路之灾 / 140

北洋军的思想教育 / 143

算命的“哲学家” / 146

第四章?点点滴滴藏着历史

参谋本部掘宝记 / 152

喊操的人 / 155

“一战”的中国冲击波 / 158

苏俄人来了 / 161

一起“爱国”冤案 / 164

冯玉祥武穴罢兵事件解码 / 167

倒戈的秘密 / 171

“倒戈将军”与道德诅咒 / 175

杨森的“四爱主义” / 179

侮辱总统 / 182

镇嵩军的覆灭 / 185

小徐大练兵 / 188

“安福俱乐部”与“清吟小班” / 192

“长腿将军”杀记者 / 195

小记者扒上了蒋介石的专列 / 198

朱家骅砸报馆 / 201

汪精卫能平反吗? / 204

艺人不懂政治 / 207

衰气的国民党的电影审查 / 214

武术与国术 / 216

第五章?泡在历史里的中国

高压之下,友情薄如纸 / 222

人性的跨地域存在 / 224

性就是为了生儿子存在的 / 226

大明朝的万国来朝梦 / 229

官场专糊顶棚 / 232

饺子里的金银锞子 / 235

时机不对 / 237

太监是怎样炼成的? / 240

阿芙蓉文化 / 245

糊弄洋鬼子 / 248

为何义和团的阴魂总是不散? / 251

今天,我们该不该讲义气? / 253

《二十四孝图》不是一个好教材 / 256

我们为什么要崇拜清官? / 258

拼爹,还是拼自己? / 261

爬上去之后又怎么样? / 263

一个“养”字的尴尬 / 265

一言难尽的“饭局姑娘” / 269

文化产品与豆芽菜 / 272

创新的制度条件 / 274

阅读障碍症 / 276

搞笑背后的苦涩 / 278

附?录?泡在历史里的我

我曾经是个有理想的人 / 282

作为历史拐点的高考中的我 / 285

我的逃票经历 / 288

讲道理是件挺难的事儿 / 291

也说中国结 / 293

精彩书摘

第一章?

细节里面瞧瞧晚清

善扑营的故事

蒙古人作为游牧人,没有中原的武林,也不玩我们的武术,但是他们喜欢摔跤。摔跤是作为日常的游戏还是军事训练,实际上说不清,很可能作为前者的份额大一些,但于战场上的肉搏,也会有些间接的益处。满族人崛起,跟蒙古人结盟,蒙古人的地位,跟满族人相若。尤其是科尔沁草原上诸部落,跟满族人的关系密切得像一家人一样,因此,满族人也喜欢上了摔跤。为此,八旗特设善扑营,专门训练摔跤高手。后来,善扑营取开放姿态,不仅满族人蒙古人,汉族人和回民中的高手,也可以通过考试进来。

跟蒙古人一样,摔跤也是八旗子弟日常游戏的一部分,而且是得到皇帝鼓励的部分,因为可以保持民族的勇武之风。所以,上至王公贵胄,下至贫寒八旗子弟,一度都好这一口儿。当年康熙擒鳌拜,就是蓄养了一帮摔跤少年,当庭将之拿下的。而鳌拜自己也是一个摔跤高手,只是好虎架不住群狼,才失手的。据说,咸丰的宠臣肃顺,也是摔跤里手,有“满洲庆忌”之称,平时跟人角力,赢多输少。后来辛酉政变,西太后与恭亲王奕��联手,京城八旗,都在奕��手里,其中也包括善扑营。抓肃顺的时候,是醇亲王奕领队的,因为肃顺的缘故,特意带了几个善扑营的高手。

善扑营的人,是要经过考试入选定级的,入选者,被称为“布库”(满语),俗称扑户。扑户分为三级,头等最高,三等最低,不同等级的人,薪饷不同。善扑营安在北京沙滩大佛寺,每月初一、十五,定期举行比赛。善扑营的扑户们要参加,而营外的人,如果想吃这碗饭,也可以到大佛寺官厅报名,参加比赛,赢了的话,就可以入选,进入善扑营吃官粮。

这样的比赛,由善扑营指定的资深扑户担任裁判。由于比赛在大佛寺举行,人们习惯称裁判为“庙头”。庙头可以决定参赛者的“份儿”,即重量级别,体重大的和体重大的比,体重轻的和体重轻的比。“份儿”无须称重,庙头瞄一眼就行。选手也可以自己选择,体重轻的,也可以挑战体重沉的。庙头还可以决定谁和谁配对,谁下场比赛。以先倒地者为输,倒地之后,不能继续纠缠。

每次比赛,赛场中间都会铺好黄土。参赛者赤膊围在四周。宫里都会派个太监来,高高地坐在太师椅上,另由小太监用竹竿挑一串铜钱,作为赏钱。比赛完了,由太监宣布获胜者名单,发下赏钱。领赏者向太监磕头请安道谢,怀揣着赏钱倒退着离场。因为太监是代表皇帝来的,赏钱虽然不多,但领到的人,还是挺欢喜的。

晚清时节,善扑营已经衰落,满族人不行了,善扑营里尽是回民和汉人称雄。有位回民青年,每次上场,都身着白绸裤子。当时场上铺着黄土,赛手们一般都会穿黑色或藏青色的裤子,但这位就穿白色的,意思是说,我根本不会沾土的。事实上,他也真的不沾土,轻松打败所有对手。比赛期间,总有些小贩卖糖果小吃,这位吃食,从来不付钱,小贩也不找他要,因为比赛完了,那串铜钱肯定是他的,用这个付账就够了。

此时的满族人,日常游戏已经早就不是摔跤了,而是斗蟋蟀,架鸟笼子比试谁家的鸟叫得好。一个当年勇武的民族,不知不觉,就变得越来越文弱了。再往后,大佛寺的比赛也取消了,北京城里,兴起了私人跤场,基本都是汉人少年自己在玩了。

大清国首都的一种特别的生意

大清户部相当于现在的财政部加中央银行,那时候不流行钞票,存入户部银库的,都是各地运来的银元宝。搬运元宝的,有专门的库兵。库兵基于可靠性的考虑,只能从八旗里挑人,每个库兵,跟一般的八旗兵丁一样,吃粮拿饷,却是一种八旗中人羡慕的“专业人士”,能补上库兵,可是不容易,不仅吃香的喝辣的,而且可以养几房妻妾。个中的缘故,是库兵可以在搬运的时候,偷出银子来。

当年的库兵,在搬运银两的时候,是要脱得光光的,进门时,还要张嘴检查,过门槛,拍双手,唯一能夹带的地方,就是肛门谷道。为了能在肛门里夹带元宝,得从小就进行练习,所以,当年库兵是有专门的买卖人养着的。这样的买卖,叫作旗倌。旗倌雇有专门的师傅,教未来的库兵如何从谷道塞入东西,经过反复练习,越塞越多,然后教他们如何运气,保证夹带的元宝不至于掉落。当然,这样的旗倌,也跟户部银库的管库郎中有特别的关系,库兵的甄选,由管库郎中决定,但百分之百都从旗倌里找人。只是,库兵不能干长,一到中年,肌肉开始无力,旗倌就开始撵人了,撵走旧人,换一茬新人。

大清户部银库里的银子很多,库兵每次从里面偷点儿出来,旗倌、库兵就够肥的了。偷出的银两,库兵和旗倌分账,旗倌拿大头。因为,旗倌不仅要负责练成可以用肛门谷道夹带元宝的功夫,而且要负责接送库兵上下班,负责保护他们。因为,针对库兵,大清的首都,产生了跟旗倌相对应的行业——劫库兵的。劫库兵的也有组织,属于京里的黑社会,但是,他们干这行,从来没有官府管过。自己感觉,这也不属于作奸犯科。

按说,库兵也是八旗兵,但他们除了肛门的本事,基本上是手无缚鸡之力。每次上下班,两人一辆骡车,坐在里面,就跟上了轿的大姑娘似的,用帘子遮得严严实实的。一个赶车的,一个打手,手里都有家伙。除此而外,跟寻常的骡车,没有什么两样,一点儿都不敢招摇。而且,行踪诡秘,飘忽不定。出发之前,还有专门雇的探子,四下张望,见没有危险,才会启程。

但是,不怕贼偷,就怕贼惦记。既然有专门针对他们的行业,自然人家能找出来你的蛛丝马迹。抢人的,都是混混。跟他们在天津的同类,大体上是一样的。只要逮住了库兵的车,两下先礼后兵,用道上的黑话互相答话,如果能谈妥,旗倌出点儿血,两边客气地走人,谈不妥,则就要动家伙了。

一般来说,两下无论怎么厮杀,都不会出人命,因为出来人命九门提督的人要过问,事儿闹大了,对谁都不好。但是,总会有个输赢。如果旗倌这边的人输了,库兵被劫走,如果刚下班,则银子就归了混混。如果上班时被劫,则旗倌马上得拿一笔银子把人给赎出来,不敢耽误了上班。反正不管怎么说,混混这边都有收入,这个行业就指着这个活。劫走的库兵,混混这边,也像祖宗一样供着,绝不会令其有半点儿损伤。说白了,库兵也是他们的衣食父母。

反过来,如果混混输了,被抓的人就会被打得皮开肉绽,骨断筋折。如果被打的时候,咬牙顶住,倔强不屈,最后旗倌请来红伤医生,把伤给治好,送回去,从此以后,这个混混就成了爷,有人养了。如果抗不住求饶了,那么人家也不给你治,扔回去,混混那边也不待见,这人就废了。

这样一个奇怪的行业,一直维持下来。旗倌和劫库兵的混混,其实就是一个伴生行业,都挺畸形,却都活得好好的。八旗和户部以及负责京师治安的九门提督,都心知肚明,都知道这是因为库兵偷银子衍生出来的,但是谁也不管。其实只要等库兵干完活,检查一下他们的肛门,这个行业就消失了。然而,这就是大清官场,做蛀虫,是一种行业,吃蛀虫,也是一种行业,都属于寄生官场上的行业。无论怎样奇葩,人们都见怪不怪。

晚清的“国有资产流失”问题

晚清时节,在太平天国被灭了之后,曾左李带头,各地都先后掀起了兴办洋务的高潮,或多或少,都办起来一点儿洋务事业,花大钱,进口了西洋的机器,办起了工厂。最多的是机器局,用来造枪炮;其次,则是纺织局、矿务局等。

办这些事业的督抚们,手笔都很大,花钱买机器,不问价儿,不砍价儿。只要能弄到一笔钱,想都不想,事儿就办了。然而,厂房盖起来,机器竖起来,洋匠也请进来,工人也招募了,事业却按照衙门的方式进行,不问效率,不讲收益,只管排场。一个厂子的总办会办,不是道台衔,就是知府衔,出门上街,一大堆衙役鸣锣开道,八抬大轿。然后在厂子里安插一堆自家的亲友以及各个衙门递条子进来的闲人,办事无能,坏事有余。过不了多长时间,洋务事业就赔下去了,督抚们再也挤不出钱来维持这个事业了,只好关门,或者变相关门。

这样的洋务企业,在当年都是不言而喻的国企。凡是这样的国企,除非主办的人有大魄力,大手段,大后台,把它们包给商人,否则,不是一天天半死不活地赔下去,就是任由里面的东西被偷光,机器生锈、烂掉。著名的汉阳铁厂,如果不是张之洞最后把事业交给了盛宣怀,盛宣怀把厂子交给著名粤商郑观应来打理,这个远东最大的钢铁企业,最终连一块铁也生产不出来,更别提给卢汉铁路提供铁轨了。

一般来说,这样的企业,卖掉是肯定不行的。当年没有“国有资产流失”这个概念,但是,相关的内涵却早就有了。一个倒掉的洋务企业,任由机器烂掉没事儿,没有人说国有资产流失;一个濒临倒闭的洋务企业,明明可以挣钱,就是因为经营不善,天天赔钱,也没有人说是国有资产流失。但是,你只要把它卖掉,那么,御史们的弹章,就会把你埋了,满朝文武都会骂你。逻辑就是这样的,一个国企,多维持一天,就会多赔一天的钱,每天血盆大口,大把地吞钱,这样巨大的浪费消耗不算流失,烂掉造光,一文不剩,也不算流失,卖掉了,弄回来钱了,反倒是流失。因为,无论怎样,人们都会说你卖贱了。

其实,明白人都知道,在大清,没有一项公家的事业是能办得好的。连紫禁城和圆明园这种皇帝待的地方,只要皇帝不去的所在,不仅堆满了垃圾,甚至还有太监们偷偷拉的粪便。但是,公家的事业,或者说国有的事业,一定是神圣的。皇家库房里的东西,经管的人,可以把它们偷光,或者因管理不善而烂光,但是把库房事业交给商人办,肯定是大逆不道的。

这个,就是大清的国情。

老佛爷,汽车来了!

今天的中国,基本上已经是汽车王国了,连不少地方的山村里,都有了汽车。不会开车的农村大妈,居然有被经销商忽悠得买汽车的,买来汽车不会开,放在院子里生锈,人家乐意。至于稍微大一点儿的城市,都是“堵城”,大小汽车挤在一起,动弹不得。而大城市则成了“万国汽车博物馆”,什么国家生产的、什么牌子的汽车,在中国都能找到。那情形,有点儿像民国的北洋时代——任何国家生产的步枪都能找到。

然而,汽车来到中国,多少还是费了点儿周折。世界上第一辆汽车,是1886年诞生的。但是,汽车真的来到中国,是20多年之后的事儿了。我们知道,火车进中国,就大费周章,老外经过了反复的折腾,建了铁路,被拆了,然后再建,第一条能运行的铁路,居然只能建在天津的租界里。最后是美国人想出了办法,弄了一套火车模型,送给西太后,让老太婆玩爽了,这种“火马车”和“铁马路”才落了地。

然而,汽车自打被发明之后,一直都跟中国无缘。严格地说,是跟中国大多数地方,包括北京无缘。而上海的租界,很早就引进了汽车,作为旅游项目,让来外滩的华人过把瘾。1903年,朝廷开始新政了,各种新玩意儿,相继落户中国。但是,保守的北京,依然拒不接受汽车。东交民巷的外国使馆人员若要出门,除了便利而便宜的人力车,就是马车——西方的四轮马车,这在乾隆时代也是被束之高阁的,但现在可以在北京新修的马路上奔跑了。

转变的契机,发生在1907年,意大利的使馆这年年初新来了一位代理公使,此人是个王子,利维奥·博尔济斯王子。更主要的是,他是个玩家,登山、探险无所不涉,还是一个狂热的汽车爱好者。在意大利的时候,就有一辆当时堪称大马力的依塔拉汽车(40马力)。来到北京之后,他发现这个古老的城市,闷得要死,一点儿都不好玩。他的夫人,到达北京第一天,就闹着要离开。

正在这个时候,法国《晨报》发起了一场从北京开往巴黎的汽车拉力赛,号召当年世界顶尖的汽车驾驶高手参加。这样的事儿,大概只有法国人能干得出来。当年中国没有一寸公路,而必须穿越的蒙古和俄国,也没有公路,只有一条西伯利亚大铁路,刚刚通车。当然,这事的背后,估计有汽车厂家在推。他们是想借此打开中国的市场。

显然,对于汽车爱好者来说,这些都不是问题。所以,号召一经发出,就真的有人响应。博尔济斯王子和三位意大利人,开一辆汽车组成了意大利队,还有四位法国人,分别开了四辆汽车组成了四支法国车队(也有资料显示是三支法国车队和一支荷兰车队)。五辆汽车,经海运被送到了北京。

这一下,沉闷的北京沸腾了。尽管我们说北京没有上海那么新锐,但是,北京人的好奇心,一点儿都不比上海人差。被老外的突发奇想弄晕了的清政府外务部,一时间不知道怎么应对这个疯狂的事儿,迟迟不肯颁发此项比赛的必要证件。而且规定,运来的汽车,不经骡马牵引,不许上街。然而,有了汽车的老外,哪里会管这一套,开着汽车就上了马路。新政时期北京新修的马路,给了这五辆汽车用武之地,汽车成天在马路上开,引得北京人那几日什么都不干了,乌泱乌泱地围观。对于汽车这种新鲜玩意儿,中国老百姓的好奇心压倒一切,死也要过把瘾。而政府的大人物们,却被吓到了,不知道该怎么办好。终于,在外国使节的启发下,他们明白了,要想让这些在街上飞驰的“怪物”离开,唯一的办法,就是让拉力赛早点儿开赛。于是,证件很快就齐了,在特意派来的军乐队的乐声中,在沿途商家震耳欲聋的鞭炮声中,五辆汽车,穿越北京城,直奔蒙古高原。一路上,好多地段,其实不是开的,而是由苦力抬过去的。在进入俄国境内之后,他们一直在西伯利亚铁路上开。途中,有的车报废了。最终,博尔济斯王子第一个到达了巴黎。公使馆的事儿,在这期间,基本都搁下了。

经此一事,拉力赛背后的推手——奔驰汽车公司,送给了西太后一辆奔驰轿车。只是,由于解决不了司机坐在前面,背对着老佛爷开车的失礼问题,老佛爷一直都没有坐过。汽车就一直放在颐和园,估计现在还在那里。北京的其他达官贵人,却开始坐汽车了,老佛爷也没说不让。

怎样评价慈禧这个人

怎样评价慈禧太后这个人?是我在教学中经常被问到的问题。其实,按中国传统史学的讲究,称谓本身就说明问题。一般来说,称晚清当政的叶赫那拉氏为慈禧太后,就包含了肯定意味,因此“慈禧”是两个好字眼儿,而且是经她认可的尊号。而称她为西太后,就多少有点儿贬义,因为按满族人的习惯,东为上,西为下。东太后钮祜禄氏,在被尊为太后之前,已经是皇后,地位实际上还要高一些。那个时候,有人还带有蔑义地称慈禧为“西边的”。

不过,史家最好的立场是价值中立。最好的称呼,应该是直呼其名,但人们已经习惯了称其为“慈禧”,我在这里就叫“慈禧”吧,而太后,是她的身份,她是清朝的太后,又不是我们的太后,所以,太后在这里就暂时免了。

古代的女性,地位不高,但有的汉族人士大夫之家,女孩子还是会受一点儿教育,至少会教她们识字,能读一点儿书。个别才情高的,也可以吟诗作赋。但是,满族人对于学来的汉族人礼教,贯彻得特别刻板,所以,满族的女性,即使是阀阅之家,也不让她们识字。所以,慈禧在被选秀女入宫之前,基本上就是文盲。识字,是得宠之后才慢慢习得的。尽管如此,垂帘之后,亲笔的朱批,还满是错别字。

慈禧所受的教育,基本上属于小传统系列的。最明显的,是戏曲。由于传统宫里演出的昆曲她基本上看不懂,所以才引进当年属于花部的,由徽调和汉剧融合而成的高腔,即今日所说的京剧进宫。结果一个副产品就是,因为得到了慈禧的高度关注,京剧的形成和发展得以蓬勃。所谓“同光十三绝”,都是在她的培养下,光耀一世的。当然,做了太后之后,她和东太后也请翰林们给她们讲过一点儿历史课,但是效果如何,是很难讲的。

一个人的教育,在很大程度上决定其后来的眼界和见识。没有受过正经八本的传统教育,固然使得她在秉政的时候,没有她的夫君咸丰皇帝那么多教条和框框。跟洋人打交道时,身段放得比较低。而且,也会有一些只有戏迷才有的道德品质,比如恩怨分明,有恩报恩,有仇报仇。其实,作为君主,是无须报谁的恩的。但是她很在乎。对于在她看来拯救了大清的中兴名臣,她一直都很客气,从来不会严厉地处分。对于庚子逃难途中及时赶来勤王的岑春煊,即使后来袁世凯陷害他,说他有反心,慈禧也会放他一马。这种戏剧性格,会让慈禧看起来,比别的清朝统治者更有人情味一些。

但是,作为一个国家实际上的领导人,她的格局还是不够大。任人唯亲,是她始终摆脱不了的死结。终其一生,她真正信任的人,从醇亲王奕,到庆亲王奕劻,以及短时间的端郡王载漪,还有荣禄,基本上都跟她娘家方家园有点儿关系。

在晚清的大变局中,没能认清世界大势,把握好转型的大局,这也许是苛责她了,在那个时候,也许换一个人也未必能做得更好。但是,在甲午之后,亡国危机迫在眉睫的情形下,居然为了个人的权势,发动政变,废掉变法,进而掉进光绪忘恩不孝的感情漩涡里不能自拔,为了能顺利废掉光绪,不惜冒崩盘的危险,贸然支持义和团,跟西方决裂。浑到这个地步,几乎丧失了大清统治的最后机会和合法性。后来即使倾全力投入改革,回旋的余地也已经很小了。她死之后,选择的接班人居然还是在方家园周围打转,选了一个少不更事的第二代醇亲王载沣。清朝辛亥年的溃败,在很大程度上,是她一手造成的。

总的来说,慈禧是个聪明人,但是,却是一个不识大局、不辨大势的聪明人。机缘凑巧,成为转型时期的清朝当家人,实在是不合格。......

用户评价

我必须称赞作者在构建历史图景时所展现出的那种宏大视野与微观叙事的完美结合。他能够从一个看似不起眼的社会现象或地方性事件入手,层层递进,最终将它与整个时代的脉络联系起来,让人看到“蝴蝶效应”在历史中的真实体现。例如,书中对某个地方文化习俗的探讨,最终竟然牵扯到了中央决策层面的资源分配倾向,这种跨越尺度的分析能力,着实令人佩服。他仿佛是一位高明的棋手,总能看到整盘棋局的布局,但下棋的每一步,却又都精确无误地落在了最小的棋子上。这种既能见树又能见林的本领,是很多历史学者难以企及的。

评分我不得不说,这本书的叙事节奏掌握得非常老道,它不像传统的历史著作那样给人一种沉闷压抑的感觉,反而充满了动态感和悬念。作者似乎总能找到一个恰到好处的切入点,将一个看似平淡的历史场景瞬间激活,让你仿佛身临其境地参与到当时的决策过程中去。尤其是一些重大历史转折点的分析,作者总能从一个意想不到的角度切入,揭示出那些隐藏在表面之下的复杂博弈。这种叙事上的巧妙处理,让阅读过程变成了一种智力上的享受,每一次翻页都充满了期待,想知道接下来作者会如何解构下一个历史谜团。这种流畅感和吸引力,使得即便是对某个特定历史时期不太了解的读者,也能轻松地被带入情境之中,并且从中获得极大的满足感。

评分总的来说,这本书带来的阅读体验是极具启发性和颠覆性的。它挑战了我们许多既有的历史定论,迫使我们重新审视那些被视为“不证自明”的历史事实。作者的论证过程严谨而又充满激情,他没有急于给出结论,而是通过层层设疑、多角度交叉验证的方式,引导读者自己去构建理解。这种“带着读者一起思考”的写作方式,使得知识的吸收不再是被动的灌输,而是一种主动的探索。读完后,我感觉自己对“历史是如何发生的”这个问题有了更深层次的认识,不再满足于表面的解释,而是开始对那些驱动历史齿轮转动的底层逻辑产生强烈的好奇心。这是一本真正能够提升思维质量的书。

评分这本书最让我印象深刻的一点,是它对历史人物“人性侧面”的深刻挖掘。它没有将历史人物脸谱化,不是简单地把人分成好人与坏人,而是展示了他们在特定压力和环境下所展现出的复杂、矛盾乃至是脆弱的一面。作者似乎对人性的幽微之处有着近乎直觉的敏感度,通过对书信、日记乃至是当时人们对他们的私人评价的引用,成功地构建了一个个有血有肉的形象。这种对个体心理的洞察,极大地丰富了我们对历史的理解,让我们意识到,再伟大的历史人物,也终究是受制于他们所处的时代和自身的局限的凡人。这种深层次的共情,让历史不再是冰冷的文献堆砌,而是一部关于“人如何做出选择”的永恒剧目。

评分这部作品简直是历史爱好者的福音,它没有停留在那些教科书里人尽皆知的宏大叙事上,而是像一个经验丰富的侦探,深入到那些被时间尘封的细枝末节中去。我特别欣赏作者那种抽丝剥茧的叙事方式,他仿佛能穿透历史的迷雾,让我们看到那些影响历史走向的微小但关键的因素。比如,书中对某个时期政治决策背后的人际关系和非正式运作的描绘,就比任何官方记载都要生动和真实。读完之后,我常常会有一种豁然开朗的感觉,原来那些看似偶然的历史事件,其实都蕴含着深刻的内在逻辑。作者的笔触非常细腻,对细节的把握达到了令人惊叹的地步,让人不得不佩服他对史料的搜集和整理能力。这种对“真实历史”的追寻,远比单纯地记忆年份和人名要有趣得多,它真正激发了我们对历史的思考热情。

评分昨天下单今天就收到了,京东自营的物流就是快。书还没有看,估计要看一段时间了。

评分物美价廉,书籍正版,包装严实,内容值得一读,

评分小孩子的老师推荐,值得购买!

评分。。。。。。

评分价格便宜,送货上门。。

评分好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的

评分活动买的书!书没有毛病!好评!

评分东西收到了~,是正品,质量很好,价格也不错,包装很好~,运送过来也没有磕碰,配送速度 给力,京东快递小哥服务态度好,下次还来买,推荐给大家哦~~

评分好评好评好评

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![简明中国文明史(英文版) [China:a 5000-year odyssey] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12257458/5a0d4efaNa86d7f93.jpg)