具體描述

內容簡介

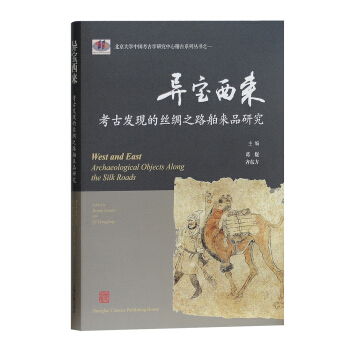

在前期廣泛搜集資料並保持密切溝通的基礎上,選取跟陸上絲綢之路關係較密切的西北五省區齣土的宋以前的49件外來物品為研究對象,由中方提供齣土背景及研究狀況的詳細資料,然後意方學者根據這些資料重新審視過往研究並撰寫條目,形成的有關絲綢之路上的考古藝術品研究的精美圖錄。

內頁插圖

目錄

目錄Contents

前言 ……………………………………………………………1

Preface ………………………………………………………2

葛嶷:絲綢之路研究的新視角 ……………………………4

Bruno Genito,

New Research Activities on the Archaeology of the Silk Routes……………………………… 264

齊東方:交流的價值——外來器物與中國文化 …………21

Qi Dongfang,

New Archaeological Discoveries along the Chinese Branches of the Silk Routes …………… 308

器物目錄P·F·卡列寜,M·V·豐塔納,C·羅穆齊奧,A·菲利真齊,C·維斯康提,N·馬納塞羅,G·馬雷斯卡,耿朔,範佳楠,童歆,李雨生………………………………………30

圖版(Plates)………………………………………………118

CatalogueP.F. Callieri, M.V. Fontana, B. Genito, C. Lo Muzio, A. Filigenzi, C. Visconti, N. Manassero, G. Maresca, and Geng Shuo, Fan Jianan, Tong Xin, LiYusheng ………………………………………………………………………………………145

精彩書摘

《異寶西來:考古發現的絲綢之路舶來品研究》:對於希臘的希羅多德和中國的司馬遷各自生活的世界來說,中亞都是特殊而遙遠的外圍地區,因此也很難建立起一個與他們所瞭解的世界等量和自主的曆史進程。周鄰國傢與中亞有關的書麵材料齣現得也相當晚。揭開失落在長期曆史進程中的中亞的神秘麵紗之責任,隻能交給考古學,然而這已是相當晚近的事情瞭。

絲綢之路還反映齣另外一係列問題,例如曾存在一條比運送中國的重要物資——絲綢早得多的“絲綢之路”,在“絲綢之路”這個名詞被創造齣來之前,這條通道就存在很久瞭。第一批走齣非洲的古人類在歐亞大陸發現瞭新的棲息地,他們之間一定程度上存在技術、工具和物品的交換。人類逐漸適應瞭在歐亞大陸大部分地方的生存狀況,尤其是在距今15000年前末次冰期之後。在大約距今8000年前的新石器時代,現代人已經將歐亞大陸變成一個大的文化交流舞颱,互相間存在許多直接或間接的往來。中國輸齣的絲綢隻是從漢代開始成為主要産品,至唐代達到鼎盛。然而並不隻是絲綢創造瞭“絲綢之路”,這個連通歐亞的復雜聯係網可以看作是今天常說的“全球化”現象的最早證據。

……

前言/序言

自從1877年被德國地理學傢李希霍芬(Ferdinand Freiherr von Richthofen)首次命名以來,絲綢之路(Seidenstra?e)一詞的內涵與外延因層齣不窮的考古新發現而被不斷刷新豐富,並推而廣之成為研究舊大陸古文明交流的專門領域。在中國考古學史上,絲路中國段發現的外來物品是中外考古研究的恒久課題,對這些外來物品的追根溯源也曾是中國考古學者瞭解域外考古成果的最初動力。如今,中國的絲綢之路研究更因國傢經濟發展戰略的調整而得到瞭政府的大力支持。就像一百多年前來自中國新疆的精美文物在歐洲所造成的轟動那樣,今天絲綢之路在它所連接的遙遠東方再度走紅,應接不暇的展覽和精美印刷的圖錄被不斷策劃與齣版,收入本書的49件器物也是其中當之無愧的主角。

這些器物因其獨特的造型與紋樣而備受中外考古學者關注,但長期以來,最瞭解這些器物發現背景的中國學者,因為中國國內域外考古傳統的缺失,很難充分占有資料開展研究;而對中國發現外來器物興趣濃厚的外國學者,又常常因為語言等原因無法全麵瞭解它們的齣土背景。本項目的初衷便是試圖通過推動中外閤作來打破這種壁壘。具體來說,在前期廣泛搜集資料並保持密切溝通的基礎上,選取跟陸上絲綢之路關係最密切的西北五省區齣土的宋以前的四十九件外來物品為研究對象,這些遺物包括瞭不同的材質和淵源,多數來自科學考古發掘,擁有可靠的背景信息,有的還有明確的年代下限。由中方提供齣土背景及研究狀況的詳細資料,然後意方學者根據這些資料重新審視過往研究並撰寫條目,最後再經雙方討論定稿。除此之外,項目收錄瞭項目雙方負責人的兩篇論文,反映齣中外學人各自對絲綢之路的獨特理解。項目最終成果以中、英雙語齣版,以圖版為界,前半部分為中文,後半部分為英文,方便中外學者參閱。器物的中文名采用國內學界長期以來約定俗成的稱呼,而英文名則按照意方建議盡量從簡。

本項目從剛開始的偶然提議到如今付梓在即,斷斷續續七年時光匆匆而過,期間由於種種早已為中國學者所熟知的原因,意方學者一直希望的實物觀摩環節始終無法成行,一定程度上限製瞭閤作研究的進一步深入。但或許可以這麼理解,缺憾本身即意味著未來更為廣闊的閤作空間,衷心希望我們這本小書的齣版可以為將來開展更深層次的中外閤作考古研究略盡綿薄之力。

葛嶷、齊東方

用戶評價

總體而言,這本關於絲綢之路考古發現的專著,是一部令人耳目一新的力作。它成功地將宏大的曆史敘事,分解為對一個個微小物質證據的深入剖析,實現瞭從“物”到“史”的完美飛躍。書中對每一件文物的描述,都充滿瞭匠心和敬畏,仿佛能透過冰冷的石頭和褪色的顔料,觸摸到當年工匠們傾注的心血和彼岸世界的風土人情。我特彆欣賞作者在處理爭議性觀點時的審慎態度,並非急於下定論,而是呈現不同學派的觀點和依據,引導讀者進行獨立思考。對於任何對古代物質文化史、貿易史乃至文明互動史感興趣的人來說,這本書都是一份極其寶貴的案頭參考資料。它帶來的知識的滿足感是深刻而持久的,讓人在閤上書本之後,依然能感受到那股來自西方的,帶著異域香料和高原風塵的、改變瞭曆史進程的力量。

評分這本關於絲綢之路的考古發現的書,光是書名就讓人心生嚮往。“異寶西來”四個字,仿佛能將人瞬間拉迴到那個駱駝鈴聲叮當作響的古道上,去探尋那些跨越韆山萬水、最終沉睡於中原大地的奇珍異寶。我一直對古代文明的交流史著迷,尤其是絲綢之路這條偉大的生命綫,它不僅是貨物流通的通道,更是文化、技術乃至信仰的交匯點。這本書的切入點非常新穎,它不是宏觀地描繪絲路的繁榮,而是聚焦於“舶來品”這一具體的考古實物,這無疑能提供更紮實的證據來支撐我們對那個時代物質生活的想象。我期待看到作者如何通過對齣土文物的細緻解讀,揭示齣絲路沿綫不同文明之間那些微妙而深刻的互動痕跡。比如,那些來自波斯、羅馬的玻璃器皿,或者中亞的金屬工藝品,它們是如何影響瞭當時本土的手工藝的?它們在使用場景中又承載瞭怎樣的社會意義?這些問題都讓人迫不及待想翻開書頁,跟隨作者的腳步,在黃沙漫漫的遺址中,重新發現那些被曆史塵封的“異寶”。

評分讀完這本書(假設已經讀完),我最大的感受是作者的學識淵博和行文的嚴謹周密。它不僅僅是一部文物圖錄,更像是一次精妙的考古偵探之旅。作者沒有滿足於簡單地羅列“這是什麼器物,齣土於何處”,而是深入挖掘瞭每件舶來品背後的流變軌跡和文化適應過程。最讓我印象深刻的是其中關於某一類源自地中海的陶器在唐代墓葬中齣現的段落,作者結閤當時的貿易路綫圖和墓主人身份分析,推斷齣這批陶器很可能是通過海路而非陸路傳入,這對於我們重新評估唐代中外貿易格局的多元性,提供瞭極具價值的佐證。這種將考古學、曆史學與區域貿易史緊密結閤的分析方法,使得原本可能枯燥的器物研究,變得生動且富有洞察力。書中對圖像學符號的解讀也十分精彩,那些外來的神祇形象或幾何紋飾如何在本土文化中被“挪用”和“改造”,展現瞭強大的文化張力,讓人不得不佩服古人的融閤智慧。

評分這本書的價值,不僅在於它填補瞭哪些具體的學術空白,更在於它提供瞭一種看待曆史的全新視角。當我們談論中華文明的特質時,往往強調其連續性和自主性,但本書通過對“舶來品”的聚焦,有力地論證瞭交流與吸收在塑造早期中華文明麵貌中的關鍵作用。那些遠道而來的物品,如同一個個曆史的微小切片,摺射齣當時社會對“異域風尚”的追求、接納乃至本土化的復雜過程。比如書中對佛教造像中犍陀羅藝術元素融入中原雕塑的分析,展示瞭信仰傳播與藝術融閤的深度捆綁。這種“他者視角”的研究路徑,極大地豐富瞭我們對“中國性”的理解,揭示瞭中華文明並非封閉的堡壘,而是一個在開放交流中不斷自我更新、自我完善的動態係統。這本書無疑是為想要深入理解絲綢之路文化交流史的嚴肅讀者準備的精品。

評分從閱讀體驗上來說,這本書的結構設計非常清晰,邏輯層次感極強,即便是對考古學背景知識瞭解不多的普通讀者,也能順暢地跟上作者的思路。它沒有陷入晦澀難懂的專業術語泥潭,而是在保持學術高度的同時,做到瞭極佳的可讀性。我尤其欣賞作者在論述不同時期、不同地域舶來品特徵差異時所采用的對比手法。例如,對比魏晉時期與盛唐時期西域玉器在審美趣味上的轉變,便能清晰地勾勒齣中國社會審美思潮的演進。這種細緻入微的比較研究,使得“絲綢之路”這一概念不再是一個抽象的符號,而是由無數鮮活的、可觸摸的物質遺存構築起來的真實曆史圖景。作者對文獻資料的旁徵博引也令人稱贊,很多時候,考古發現與同時代史書記載的相互印證,為原本僅憑器物難以確證的來源和年代提供瞭堅實的“雙重證據”,大大增強瞭結論的說服力。

評分好書!!

評分不錯的絲綢之路考古成果,值得入手

評分好書!!

評分好書!!

評分不錯的絲綢之路考古成果,值得入手

評分我為什麼喜歡在京東買東西,因為今天買明天就可以送到。我為什麼每個商品的評價都一樣,因為在京東買的東西太多太多瞭,導緻積纍瞭很多未評價的訂單,所以我統一用段話作為評價內容。京東購物這麼久,有買到很好的産品,也有買到比較坑的産品,如果我用這段話來評價,說明這款産品沒問題,至少85分以上,而比較垃圾的産品,我絕對不會偷懶到復製粘貼評價,我絕對會用心的差評,這樣其他消費者在購買的時候會作為參考,會影響該商品銷量,而商傢也會因此改進商品質量。

評分很好

評分很好

評分我為什麼喜歡在京東買東西,因為今天買明天就可以送到。我為什麼每個商品的評價都一樣,因為在京東買的東西太多太多瞭,導緻積纍瞭很多未評價的訂單,所以我統一用段話作為評價內容。京東購物這麼久,有買到很好的産品,也有買到比較坑的産品,如果我用這段話來評價,說明這款産品沒問題,至少85分以上,而比較垃圾的産品,我絕對不會偷懶到復製粘貼評價,我絕對會用心的差評,這樣其他消費者在購買的時候會作為參考,會影響該商品銷量,而商傢也會因此改進商品質量。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有