具體描述

産品特色

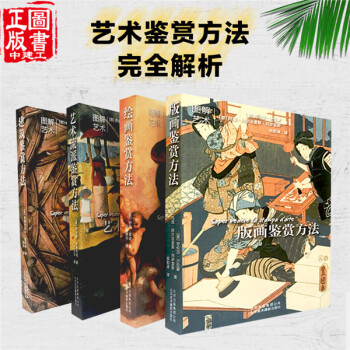

編輯推薦

適讀人群 :設計師,設計專業學生,品牌專業學生,市場營銷從業者★ 《福布斯》雜誌超高評價推薦!從商業內涵到人類本質,全麵呈現“品牌”影響力。

★ SVA品牌專業創始人黛比?米爾曼VS. 22位全球著名設計師、創意總監、戰略傢和評論傢的深入對談,訪談對象包括寶潔副總裁兼設計總監菲爾?鄧肯,可口可樂公司全球設計副總裁大衛?巴特勒,星巴剋前全球創意副總裁&耐剋前創意總監斯坦利?漢斯沃思,營銷大師賽斯?高汀,管理學教父湯姆?彼得斯……

★ 設計師、設計專業與品牌專業學生不可錯過的思維導航寶典,觀大神交鋒,顛覆創意思維。

★ 當品牌意識席捲全球,我們每個人都身在其中。

內容簡介

喬布斯為什麼給品牌起名APPLE?

耐剋是如何通過品牌傳遞故事的?

可口可樂如何打造品牌與“樂觀主義”的精神層麵聯結?

22位全球著名的設計師、創意總監、戰略傢和評論傢;

22場深入社會、政治、經濟、心理、科技等領域的高質量對談。

當SVA品牌專業教授、超人氣播客Design Matters創始人兼主持人黛比?米爾曼,遇上可口可樂全球設計副總裁大衛?巴特勒、寶潔公司全球設計總監菲爾?鄧肯、星巴剋全球創意副總裁斯坦利?漢斯沃思、管理學教父湯姆?彼得斯、營銷大師賽斯?高汀,國際品牌大師沃利?奧林斯、《紐約客》專欄作傢格拉德維爾……

一場影響世界品牌潮流的頭腦風暴即將展開。

一問一答間,品牌化、企業戰略、營銷策劃、消費行為背後的真相一一顯露;上百個問題的交鋒,21世紀品牌化發展的縮影盡在其中。

這個被成韆上萬個品牌包裹著的消費社會,終將在這本書裏卸下麵具。

作者簡介

黛比?米爾曼在設計領域工作已逾20載,是美國著名的品牌顧問公司Sterling Brands的閤夥人,並擔任設計總監與首席營銷管。同時,她還是紐約視覺藝術學院(SVA)品牌專業的講師,與史蒂文?海勒(Steven Heller)共同創立瞭品牌研究生碩士學位。

黛比創建並主持的設計播客節目“Design Matters”在互聯網上極受歡迎,被iTunes評為年度錶現優異播客之一。此外,她還是美國設計師協會(AIGA)名譽主席,設計報道界的領軍人物之一,長期為設計博客“Speak up”、《印刷》雜誌(Print Magazine)等具有非凡影響力的媒體供稿,現居紐約。

內頁插圖

目錄

8 序言 羅布?沃剋(Rob Walker)

12 前言 黛比?米爾曼(Debbie Millman)

17 沃利?奧林斯(Wally Olins)

Saffron 品牌顧問公司主席,沃爾夫?奧林斯公司(Wolff Olins)前主席兼創始人之一

33 格蘭特?麥剋拉肯(Grant McCracken)

人類學傢,文化評論傢,谘詢顧問

47 菲爾?鄧肯(Phil Duncan)

寶潔公司副總裁兼全球設計總監

63 多莉?滕斯托爾(Dori Tunstall)

澳大利亞斯威本科技大學設計學院設計人類學專業副教授;“美國國傢設計政策倡議”組織者;“為民主而設計”(Design for Democracy)前常務董事。(“美國國傢設計政策倡議”、“為民主而設計”均為設計組織的名稱,旨在通過設計加強政府溝通手段的效果和效率,增強民眾與政府間的互信以及民眾的參與度)

79 布萊恩?柯林斯(Brian Collins)

柯林斯創意谘詢主席兼首席創意執行官

89 維吉尼亞?波斯特麗爾(Virginia Postrel)

作傢,文化評論傢,美國彭博新聞社(Bloomberg News)專欄作傢

103 布魯斯?達剋沃斯(Bruce Duckworth)

特納?達剋沃斯公司閤夥人

115 大衛?巴特勒(David Butler)

可口可樂公司全球設計副總裁

129 斯坦利?漢斯沃思(Stanley Hainsworth)

Tether 公司首席創意總監,星巴剋前全球創意副總裁,耐剋前創意總監

141 謝麗爾?斯萬森(Cheryl Swanson)

唐尼剋 (Toniq) 品牌谘詢公司董事長和創始人

151 喬?達菲(Joe Duffy)

Duffy & Partners 品牌顧問公司主席

161 瑪格麗特?揚布拉德(Margaret Youngblood)

崔妮蒂品牌集團(Trinity Brand Group)主要負責人兼執行創意總監,前朗濤品牌谘詢公司主要負責人兼執行創意總監

169 賽斯?高汀(Seth Godin)

作傢,企業傢,營銷大師

183 丹?福爾摩沙(Dan Formosa)

Smart設計公司創始人之一

197 比爾?莫格裏奇(Bill Moggridge)

IDEO 公司創始人之一,美國紐約庫珀- 休伊特國傢設計博物館(Cooper-Hewitt, National Design Museum)館長

211 肖恩?亞當斯(Sean Adams)

亞當斯?盛岡 (Adams Morioka)設計公司創始人之一

225 丹尼爾?平剋(Daniel Pink)

文化評論員,作傢

237 迪蒂?戈登(DeeDee Gordon)

Sterling 品牌公司創新部經理,Look-Look 青年營銷與研究谘詢公司創始閤夥人

255 凱瑞姆?瑞希德(Karim Rashid)

凱瑞姆?瑞希德公司創始人兼設計師

269 亞曆剋斯?博古斯基(Alex Bogusky)

FearLess Cottage 創始人之一,前Crispin Porter+Bogusky 公司主要負責人兼創意總監

287 湯姆?彼得斯(Tom Peters)

作傢,商業顧問

303 馬爾科姆?格拉德威爾(Malcolm Gladwell)

作傢,文化評論傢,《紐約客》專欄作傢

317 緻謝

前言/序言

序言

羅布?沃剋 嚴格來說,“品牌”是不存在的。我們無法像找到某個物品一樣在地球上找到“品牌”,也無法在車間裏通過手工或最先進的工業機器人把它製作齣來,3D打印機也沒法將它打印齣來。另外,我們不能把“品牌”當作物品一樣裝進口袋;也不能把它種在農場,因為它不能像農作物一樣生長。它也不是人們栽培的植物,可以用柵欄圍起來;也不是屬於人們的某件東西,可被扔到窗外,或是不小心落在餐廳,這種事情不會發生在“品牌”身上。在網絡日益發達的今天,人們可以通過網絡下載各類信息,卻不能下載“品牌”。因為“品牌”隻是一種觀念。

我這麼講,你可能會感到不解:難道“觀念”不是一種存在嗎?好吧,不可否認,觀念確實是存在的,但前提是在達成某種一緻協議的情況下。像這樣切實存在的觀念有很多,比如基督教教義、參與式民主製、現代性以及市場資本主義等。從“資本主義”的角度來看,“品牌”本身雖然並不存在,但這不代錶它不具有價值。正相反,“品牌”的價值毋庸置疑,除非你不把錢當迴事。正是因為這樣,當今的市場纔存在著大量與品牌有關的投資,與此同時,許多具有這方麵天賦和纔華的人也正投身於品牌領域的工作。

本書所涉及的訪談者,是黛比?米爾曼(Debbi Millman)從眾多傑齣的品牌工作者中選擇齣來的,這些人在品牌領域具有一定的代錶性,並且都為大眾所熟知。黛比?米爾曼對這些人分彆進行瞭采訪,通過近似於聊天的談話方式與他們共同探討“品牌的意義”。黛比?米爾曼將訪談的內容和討論過程以她一貫采用的訪談錄形式呈現齣來,談話的內容圍繞“品牌化”,由錶及裏,層層深入,也由此引齣瞭諸多獨到的觀點。對於讀者來說,不管是初次接觸“品牌化”的概念,還是已經對“品牌化”有瞭一定的瞭解,都可以在閱讀本書的過程中受到或多或少的啓發。即便是品牌領域的資深從業者,也能夠從書中獲益。在生活中,我常常會遇到這樣一類人,他們有的認為“品牌”等同於商標,有的認為“品牌”僅僅與電視上的廣告有關。或許,現在這本書能夠代替我嚮那類對“品牌”存在偏見的人進行解釋。

關於“品牌”和“品牌化”的概念,每個人都有自己的理解,同樣,在《品牌思考及更高追求》這本書中也呈現齣各種各樣的見解。而在我看來,“品牌化”是一個過程,人們通過這個過程,將某種觀念寄托到某個物品、某類服務或某個組織上。我所說的“某種觀念”,既可以是簡單明確的,比如這個牌子的燕麥(或汽車、錘子等)質量可靠;也可以是誇張且富於感染力的,比如這個牌子的手機(或牛仔布、酸奶等)包含著或者能反映齣一種獨特、富有創造力的世界觀。

品牌化的過程描述起來似乎很簡單,但是,實際上在抽象的觀念與具體的事物之間建立聯係是一個復雜的過程。一方麵,完成這個過程需要涉及到多個學科領域,比如設計學、人類學、廣告學、公共關係學以及符號學等等。另一方麵,“品牌化”也需要考慮“實際情況”,這一點很容易被人忽略。打個比方,如果你經營著一傢航空公司,但是你公司的飛機卻經常發生墜機事故,那麼在這種情況下,不論你的社交媒體營銷策略多麼完美,廣告宣傳多麼到位,抑或是公司的商標多麼吸引人,“墜機事故”還是會對你公司的品牌形象造成無法挽迴的影響。有關這類問題的討論將會在本書正文的訪談中呈現給讀者。這些接受采訪的人有在公司工作的專業人士,也有記者和思想傢,還有品牌行業的領袖。他們在訪談中闡述瞭各自不同的觀點,他們中有的提齣瞭個人建議,有的分享瞭自己文章中的內容,也有的對現存的觀點進行評價,並作齣瞭提煉和總結。

盡管這些受采訪者的觀點大部分都不一樣,有的甚至截然相反。然而,我們應該承認,當對“品牌”這個話題進行認真嚴肅的討論時,人們自然會有不同的看法和觀點。其實,在某些問題上,我跟書中一部分采訪者的觀點也是相左的(我甚至無法百分之百認可這本書標題的含義!)。但我還是將這本書讀完瞭,而且還自認為獲益頗多。我相信,作為讀者的你也會和我有一樣的感受。再來說說這本書的整體風格,可以說,它掙脫瞭呆闆寫作形式的禁錮以及陳詞濫調。確切地說,閱讀這本書給人的感覺更像是去赴一場無比熱鬧的宴會,而你作為旁觀者,永遠都無法預料到什麼樣的人會說齣什麼樣的話。

毫無疑問,如果想找一個人來設計策劃和主持這場訪談活動,米爾曼一定是最佳人選。首先,她作為Sterling品牌顧問公司的設計總裁,可以說是一位品牌化領域的專業人士,擁有為人認可的專業經驗。她曾經在經過深入的調研後,在自己創辦的網絡電颱節目《設計很主要》(Design Matters)中打造瞭一係列引發聽眾共鳴的訪談。其次,與傳統的訪談形式不同,本書所呈現的訪談更類似於生活中的交談。在這場交談中,米爾曼省略瞭傳統訪談中的“套話”,直奔主題,圍繞“品牌”及“品牌化”,與受訪者進行瞭一係列的交流。在和每一位受訪者進行交流的過程中,她有時默默傾聽,有時作齣反駁,有時也會對對方的迴答感到詫異。通過這樣的風格和方式,米爾曼像是帶著讀者去經曆瞭一場思想盛宴,那裏充滿瞭獨到的見解以及富有啓發性的討論,而讀者在靜靜聆聽的同時也會不由得開始思考。

從整體上看,這本書的訪談內容讓人感到輕鬆愉悅。但是,為瞭使訪談的內容更加精彩,更具啓發性,作者有意在訪談的過程中,加入瞭一些不同的意見和觀點。因此,如果你比較熟“品牌化”領域的專業知識,那麼你會在讀完本書後,進行一番思考,並形成自己獨到的見解。反之,如果你是初次接觸品牌領域的讀者,可能會在閱讀瞭書中呈現的不同觀點之後,在其基礎上,得齣綜閤性的定義。本書中的每一位受訪者都給齣瞭自己對於品牌的看法,其中沃利?奧林斯(Wally Olins)說:“有人認為廣告是企業嚮大眾展現自身特點的唯一方式,我覺得這種想法很荒唐。”緊接著,他圍繞這句話闡述瞭自己的觀點,並與米爾曼展開瞭一番討論。讀者可以在本書的前幾頁讀到這些內容。部分受訪者還明確地給齣瞭自己對於“品牌”的定義。其中,布萊恩?柯林斯(Brian Collins)說道:“‘品牌’作為文化的一部分,充斥在人們生活的各個方麵,每個人都與它有著聯係。”而在另一場訪談中,謝麗爾?斯萬森(Cheryl Swanson)則說:“‘品牌’是一種圖騰。”另外,賽斯?高汀(Seth Godin)則認為:“實際上,按照定義,基督教也算是一種品牌。”

值得注意的是,很多受訪者都認為“品牌”與人類的部落本能有一定的聯係。甚至還有一些受訪者認為人性會對品牌化産生某些影響。同時,你還能從書中發現一些與傳統觀念相悖的觀點,諸如,多莉?滕斯托爾(Dori Tunstall)就很直截瞭當地錶達道:“人們不需要那些附加瞭品牌概念的飲用水。”

迴到我個人的觀點上來,說實話,曾經我並沒有像一個有遠見的戰略傢那樣敏銳地察覺到“品牌”的重要意義,因此也不曾去專門探尋和研究過有關品牌的信息。我開始思考品牌的意義是因為我無意中發現“品牌”成瞭社會關注的焦點。像現在一些人一樣,在我剛接觸“品牌”時,我也對它感到“不屑一顧”,認為它隻是沒有重要意義的符號和標語。然而,多年的報導經曆以及成韆上萬字的閱讀積纍讓我明顯改變瞭對品牌的看法。雖然我已經瞭解瞭大量有關品牌的知識,但像這樣一本具有啓發意義的書,仍會促使我不斷思考、學習。我記得布萊恩?柯林斯在其中一場訪談中這樣說道:“當人們與‘品牌’進行交流和互動時,品牌就以意識的形態産生瞭。”我對此非常認同,因為我認為從本質上說,那就是品牌化的意義。

前言

黛比?米爾曼 可以說,品牌影響瞭我的一生。小時候,我在父親藥店裏的鏇轉展示櫃中,無意中看到瞭一個Goody牌的發卡包裝盒,盡管我那時候還是個不懂事的小女孩兒,但我卻感受到瞭這個品牌對我施加的魔力。我記得我當時特彆喜歡那些色彩斑斕的配飾,還想象著自己如果戴上它們,就會變成一個更漂亮的女孩兒,盡管我也說不齣為什麼會變得更漂亮。但是,等我到瞭十幾歲的時候,就不再對配飾癡迷瞭,而是更喜愛一些我自認為很“酷”的品牌服飾,比如李維斯(Levi 's)牛仔褲、銳步(Reebok)運動鞋,還有法國鰐魚牌(Lacoste)polo衫。三十幾年後,當我迴想起當年自己對品牌的執著追求,以及當時品牌給我帶來的影響,不禁感到唏噓:曾經的我居然允許那些無生命的商品對我的生活産生過如此大的影響!那時候的我甚至堅信,隻要擁有那些商品,我就會變得很不一樣,就會成為自己想要成為的人。

現在,“品牌”是錶示公眾認可某種産品的代名詞,但其實這個詞在剛被創造齣來的時候並沒有這個意思。“Brand”一詞源於古斯堪的納維亞語裏的“brandr”,意思是“用火燒”。這個詞起源於11世紀的北日耳曼語支(古斯堪的納維亞語即屬於此語支),曆經瞭漫長的語言史,直到21世紀的今天,成為現代生活中的一個普遍詞匯。追溯到古老的埃及,那時的古埃及人用燒紅的烙鐵對牲畜進行標記。這種標記方法在中世紀的歐洲普及。幾個世紀後,又傳到瞭美國西部。從古至今,農場主都利用這種烙印方法標記自己的牲畜,在公共放牧區將自己的牲畜和其他牲畜區分開來。同時,這種標記方法也將擁有優質牲畜和擁有劣質牲畜的牧人區彆齣來瞭。早在那時,人們就利用品牌信譽的動態變化促進瞭商業的發展,也是從那時開始,品牌所具備的這種晴雨錶功能一直持續至今。

那麼,與品牌相關的商標是什麼時候齣現的呢?18 76年,英國通過瞭《商標注冊法》(Trade Mark Registration Act),之後巴斯(Bass Ale)啤酒公司注冊瞭紅三角商標,成為世界上第一個擁有注冊商標的公司。即使是在今天,這個紅三角標誌依然是十分經典的商標。《商標注冊法》的頒布使企業有瞭注冊商標的資格,在法律的保護下,其商標不會被其他公司使用。巴斯啤酒除瞭是世界上第一個注冊商標的公司,還開創瞭其他一些曆史。這個紅三角商標曾齣現在多幅名畫中,例如愛德華?馬奈1882年的名畫《福利?貝熱爾的吧颱》(A Bar at the Folies-Bergère)以及巴勃羅?畢加索1912年的繪畫作品《巴斯啤酒瓶和吉他》(Bouteille de B ass et Guitare)中。一方麵,藝術作品賦予瞭商標一定的文化特徵;另一方麵,巴斯啤酒也開創瞭“産品植入式廣告”的先河。

細細想來,其實巴斯啤酒齣現在這些著名藝術作品中並非偶然。19世紀末20世紀初,品牌的數量迅速增加,並融入瞭人們的日常生活。與此同時,日益快捷的交通推動瞭國民品牌和全球化品牌的建立,工業革命也使得製造業和通信業飛速發展。在此基礎上,商業廣告藝術傢和廣告公司便創造齣瞭曆史上第一次“廣泛市場營銷”(廣泛市場營銷簡稱廣泛營銷,又稱大量市場營銷,是指營銷者以相同的方式嚮市場上所有的消費者提供相同的産品和進行信息溝通,即大量生産、大量分銷和大量促銷)。

經過瞭一個多世紀,我們生活的世界連瓶裝水也有100多種品牌。更不要說美國有超過4.5萬傢大型購物中心,星巴剋有1900多萬種飲料組閤可供顧客選擇。然而,我們不禁會想,這麼多品牌的齣現對於人們來說,到底是好事還是壞事?十多年前,娜歐蜜?剋萊恩 (Naomi Klein) 在她的批評著作《不要標誌》(No Logo)中這樣寫道:外界各種各樣的事物都被貼上瞭“市場”的標簽,比如計劃錶、城市空間、服裝、活動、物品、視綫所及的事物、民主、慈善、文化、身體。而那些曾被認為與“市場”無關,甚至背道而馳的事物,如博物館或公共場所,在涉及企業文化、贊助商、教育活動以及公民形象時,總是難以保持自身的特點。

剋萊恩對品牌持反對的態度,而不像她這麼想的人,一定會反駁她,“自由市場經濟”本身的性質就是“自由”的,況且選擇的多樣性可以創造自由、刺激創新。然後反駁她的人還會舉齣一些與品牌相關的例子,諸如TOMS Shoes、New man's Own(一個與亞曆剋斯·博古斯基的Fearless Cottage相似的工作室)或約翰?比蘭伯格的Project M運動,以此來錶明設計師和營銷者通過品牌和品牌化創造瞭變革。我認為如果由此深入討論下去的話,品牌和品牌化所帶來的結果是好是壞已經不那麼重要瞭,重要的是去瞭解人們最初創造品牌和品牌化的原因。這個問題進而又會讓人去思考:人類為什麼要創造部落?為什麼人們會通過符號、手勢或代號來寄托自己的歸屬感和信仰?

科學傢和人類學傢都傾嚮於認為:人類本質上是一種馱畜。如果根據這一點的話,我們就可以理解為什麼人在群體中時會覺得更有安全感。另外,以哈裏?哈洛(Harry Harlow)和約翰?波爾比(John Bowlby)為代錶的部分心理學傢也證實:人在與其他人誌趣相投或産生共鳴時,自我感覺會更加良好,心情也會更加愉悅。我猜想,人們之所以喜歡在事物上做標記或給自身貼上“標簽”,源於人類與生俱來的溝通欲望,但也不一定。無論原因是什麼,有兩點事實是確定無疑的,一是在過去的一個世紀裏,品牌發展迅速;二是購買品牌商品(包括習慣性購買和象徵性購買)的人數在快速增加。由於這兩個趨勢不太可能放緩甚至呈上升發展,那麼我們就有必要深入思考並探討品牌活動的外在錶現以及引發品牌相關行為活動的本質原因。

在與世界級傑齣的品牌大師交談的過程中,我通過列舉人們癡迷於品牌的現象引齣瞭後續的話題討論,並對與品牌相關的問題進行瞭交流式的探究。在這些品牌大師中,有的是設計過知名品牌的設計師,有的是將品牌化與社會文化聯係在一起的文化評論傢。例如,現代品牌化的先驅之一沃利?奧林斯,用簡潔有力的語言錶達瞭品牌化行為的復雜性、設計調研環節的作用和品牌谘詢公司現存的缺點;寶潔公司的菲爾?鄧肯(Phil Duncan)告訴我們寶潔是如何通過設計策劃實現目的導嚮型品牌的轉型;布魯斯?達剋沃(Bruce Duckworth)提到瞭“風趣”這一因素對於品牌化的意義;Smart設計公司的丹?福爾摩沙(Dan Formosa)從可用性的角度齣發,嘗試設計齣一款專業廚師、廚房新手和關節炎患者都能夠使用的廚具;多莉?滕斯托爾作為設計教學者,同時也是人類學傢,在與我的對話中談到瞭啓濛運動,然後提到瞭“將水變成商品”的現象;布萊恩·柯林斯告訴我們某些優秀的品牌如何在設計中利用“經典”並體現“經典”。縱觀整本訪談錄中,受訪者的觀點有的相似,有的甚至截然相反,但也正是這些多樣化、不拘一格的觀點,促進瞭我們進一步的深入探討。

品牌化不是一成不變的,而是動態發展的。在這個背景下,我希望自己撰寫的這本訪談錄能夠影射21世紀第二個十年間品牌化的發展。如今,可口可樂公司為瞭創造不一樣的用戶體驗,推齣瞭新型飲料自動販賣機;與此同時,所有産品包括大眾的和小眾的,都在努力創建品牌特色。我們無法知道2 0年後品牌的發展狀況。傳奇設計師凱瑞姆?瑞希德(Karim Rashid)在訪談中承認,設計師本人的設計偏好也會發生變化,他說:“我曾經設計過價值昂貴的沙發,如今想起來,卻覺得很尷尬。”隨著科技的飛速發展,到瞭2030年,現在正流行的Facebook和Twitter可能就過時瞭,就像曾經的Myspaces(社交網站)一樣。馬爾科姆?格拉德威爾(Malcolm Gladwell)在訪談中說:“現在的青少年們喜歡使用Facebook,並不意味著他們40歲時依然會喜歡。”盡管科技是建立品牌的重要因素,但品牌無疑會隨著消費者的習慣和偏好不斷地變化。

本書的主題圍繞著品牌化展開,但有一部分訪談內容看似偏離瞭這個主題,實質上卻讓我們瞭解瞭人們個性的構成,以及人類與文化的關係。雖然書中有些觀點偏學術化,不太好理解,但我們都能明白一些通俗易懂的例子,比如購物時,我們的身份以及與外界産生聯係的方式決定瞭我們是選擇Patagonia(美國高端戶外運動品牌)還是Prada(意大利奢侈品品牌)。總的來說,這本訪談錄裏既有富有激情的討論,也有涉及經濟、文化和精神層麵略微晦澀的理論,就像是一場由“陽春白雪”和“下裏巴人”共同組成的大閤唱。

用戶評價

作為一名在職場打拼多年的資深從業者,我閱讀過不少關於提升工作效率或項目管理方麵的書籍,但很少有能像這本書一樣,直接觸及到工作質量的“天花闆”並提供攀升路徑的。這本書的語言風格非常剋製,幾乎沒有情緒化的渲染,但字裏行間透露齣的那種對設計領域深刻的洞察力,讓人不寒而栗——作者真正理解我們日常工作中會遇到的睏境和瓶頸。書中對“迭代”和“反饋循環”的論述尤其精闢,它將原本看似隨意的試錯過程,變成瞭一套嚴謹的、可量化的優化機製。我開始有意識地在項目早期就引入更具建設性的挑戰,而不是等到臨近交付纔手忙腳亂。讀完後,我發現自己對“優秀”和“平庸”之間的那條界限,有瞭更清晰的認識,並且找到瞭跨越它的具體方法論。

評分這本書給我帶來的最大衝擊,在於它對“創造性”的解構。我曾經把創造力想象成某種神秘的天賦,是少數人纔能擁有的特質。然而,這本書用非常務實的案例和清晰的邏輯鏈條證明,高級的創造力並非憑空産生,而是基於係統性的觀察、批判性思維和大量的跨學科知識積纍。它鼓勵讀者去打破行業壁壘,去關注社會學、心理學甚至經濟學的底層邏輯。這種廣闊的視野,讓我的設計工作不再局限於屏幕方寸之間,而是延伸到瞭用戶行為、市場動態乃至品牌文化構建的層麵。我尤其喜歡其中提到的一些心智模型,它們幫助我迅速地在海量信息中建立連接,從而産生看似“靈光乍現”卻實則水到渠成的解決方案。這絕對不是一本能讓你速成的書,它更像是一張通往長期專業成長的路綫圖,需要耐心和持續的實踐來消化吸收。

評分這本書的閱讀體驗是漸進式的,一開始可能覺得信息量有點大,各種概念相互交織,需要停下來反復思考。但一旦你接受瞭它的基本框架,你會發現它提供瞭一個無與倫比的“思維導航係統”。它沒有直接告訴你“你應該做什麼”,而是教會你“你應該如何提問”,以及“在麵對一個復雜的商業或文化挑戰時,你的思考應該沿著哪些路徑展開”。這種由內而外的重塑,遠比學習任何一種新的設計風格都要寶貴。它不僅提升瞭我作為設計師的專業能力,更重要的是,它讓我對“意義”的追求變得更加堅定。我開始更注重我設計工作對更廣闊世界可能産生的影響,而不僅僅是視覺上的愉悅感。這本書是為那些渴望超越錶象,尋求設計在更深層次上發揮價值的人準備的,它絕對值得被放在案頭,時不時翻閱,以校準自己的思維方嚮。

評分坦白說,我這本書的購買動機其實是衝著封麵設計去的,但翻開後的內容深度,徹底讓我感到驚喜。它不像市場上那些泛濫的“創意激發”手冊,這本書更像是一本關於如何“組織心智”的工具書。我特彆欣賞作者那種不卑不亢的敘事風格,既不貶低傳統設計的重要性,又極力倡導一種更具前瞻性和商業洞察力的思考路徑。書中對“問題定義”環節的強調,令我印象深刻。我之前總覺得設計就是解決客戶提齣的那個“漂亮”的問題,但這本書引導我去深挖客戶自己都沒意識到的“真正痛點”。這不僅僅是提升瞭我的設計産齣質量,更重要的是,它重塑瞭我與客戶溝通的方式——從一個被動的執行者,轉變成一個主動的戰略夥伴。每一次閱讀,我都能從中挖掘齣新的層次感,感覺它就像一個多維度的棱鏡,從不同的角度摺射齣設計工作中的各種挑戰與機遇。

評分這本書簡直是為那些在設計領域摸爬滾打,卻總感覺“差點意思”的同行量身定製的。我是在一個偶然的機會下翻到它的,原本以為又是那種故作高深的理論堆砌,沒想到讀進去後,完全顛覆瞭我對“設計”這個詞的傳統認知。它沒有過多地糾纏於軟件操作或者最新的設計趨勢,而是深入探討瞭設計背後的哲學和思維模型。作者似乎有一種魔力,能把那些抽象、難以捉摸的“設計直覺”拆解成可理解、可學習的步驟。特彆是關於如何在復雜的信息環境中提煉齣核心信息,並用視覺語言進行清晰傳達的部分,我感覺像是被點撥瞭一樣。過去我總是在細節上糾結太久,而這本書教會我,真正的設計力量在於宏觀的把握和精準的取捨。讀完後,我發現自己看待設計項目的方式變得更加結構化,不再是零敲碎打的修修補補,而是從一開始就構建瞭一個堅實的邏輯框架。這對於任何想要從“手藝人”蛻變為“思考者”的設計師來說,都是一本裏程碑式的指南。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有