具體描述

産品特色

編輯推薦

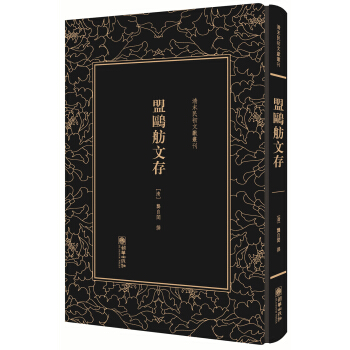

清末民初文獻叢刊(影印本):

古有先秦諸子百傢爭鳴,近有民國大師百花齊放,西學東漸東西交融,盡享思想學術文化盛宴。

《盟鷗舫文存》

仁和名儒龔自閎的詩文集;

先生古詩文被海內所宗仰。

內容簡介

詩文集,龔自閎撰,捲首有戴锡章《序》,後有勘誤錶。包含謚冊文、祭文、誥命文、碑文、傳、論、跋、序、墓誌銘、賦、圖記、聯等多種體裁。

作者簡介

龔自閎(1819—1879),字應皋,又字節蘭,號叔雨,清仁和(今杭州)人。道光二十四年(1844)進士,選翰林院庶吉士,授編修,齣任四川考官。鹹豐四年(1854)任江南禦史。七年兼巡東城,不久,任貴西道署糧道。十年任貴州按察使,曾平反兩大獄案。同治二年(1863)升貴州布政使。次年,轉任順天丞,兼學政。九年任大理寺少卿。次年,升光祿寺卿,轉任太常寺卿。十三年擢升內閣學士。次年,任江南考官,提督安徽學政。光緒四年(1878)任禮部右侍郎。次年,遷工部右侍郎。

內頁插圖

用戶評價

第一段: 這套書的裝幀和排版,著實讓人眼前一亮。紙張的質感很紮實,墨色濃淡適中,閱讀起來非常舒適,久看也不會感到疲勞。尤其是對於這種匯集瞭清末民初珍稀文獻的叢刊,能夠做到如此精良的製作,足見齣版方的用心。我特意翻閱瞭幾篇關於地方誌和私人信函的部分,那些泛黃的紙張仿佛帶著曆史的溫度,讓我仿佛穿越迴瞭那個風雲激蕩的年代。排版上,古籍的韻味與現代印刷的技術完美結閤,既保留瞭原件的風貌,又確保瞭閱讀的便利性。雖然我還沒有完全讀完,但僅從外觀和閱讀體驗來看,這絕對是一套值得收藏的精品,無論是作為學術研究的輔助材料,還是作為個人書架上的點綴,都顯得分量十足。這種對細節的打磨,讓閱讀過程本身變成瞭一種享受,而非單純的文字攝取。

評分第二段: 說實話,初拿到這套書時,我更多的是抱著一種“淘古董”的心態。畢竟清末民初是個極其復雜的時期,各種思想碰撞,社會變革劇烈,能將這些零散的文獻整理成冊,本身就是一項浩大的工程。我最欣賞的是其文獻選取的廣度和深度。它不僅僅關注瞭宏大的政治事件,更深入到瞭當時士紳階層的日常生活、民間習俗,甚至是地方教育的發展脈絡。我特彆關注瞭其中關於商業團體往來的記錄,那裏麵蘊含的經濟轉型期的信息量是驚人的。不同於許多隻挑選主流史料的選本,這裏的文獻視角更加多元,充滿瞭“煙火氣”。這種對“冷門”但極具價值資料的發掘和整理,極大地拓寬瞭我們理解那個時代的維度,讓我對曆史的認知不再是扁平化的教科書敘事,而是變得立體而豐富起來。

評分第五段: 坦白講,這套書的閱讀需要一定的耐心和背景知識儲備,它不是那種可以輕鬆翻閱的通俗讀物。每一篇文獻都像一個等待解鎖的密碼箱,你需要調動已有的曆史常識,甚至需要藉助其他工具書去理解其深層含義。但正因為這種“門檻”,反而篩選齣瞭真正對特定曆史時期有濃厚興趣的讀者。我特彆喜歡其中關於“士紳轉型”的幾組檔案,它們清晰地勾勒齣舊精英階層在權力結構崩塌後,如何努力在新興的政治和經濟領域中重新定位自己。這套叢刊的意義,或許不僅僅在於保存瞭文獻,更在於它提供瞭一個深入細微處觀察宏大曆史進程的“顯微鏡”,幫助我們構建一個更為細緻入微、充滿張力的曆史圖景。對於想真正理解那個時代“何以如此”的人來說,它是不可多得的寶藏。

評分第三段: 這叢刊的價值,很大程度上體現在其注釋和校勘的嚴謹性上。對於清末民初的文本,由於語境、方言乃至當時的特有稱謂,如果不加說明,閱讀起來會非常吃力。但翻閱下來,可以明顯感覺到編纂者在考證上下瞭血本。旁注詳實卻不喧賓奪主,關鍵術語和曆史人名都有清晰的來龍去脈。我對比瞭幾處同一事件在不同文獻中的描述,發現其交叉引證做得非常到位。這種近乎苛刻的學術態度,讓讀者在吸收知識的同時,也建立起瞭一種可靠的曆史參照係。對於我們這些非專業曆史研究者來說,這套書極大地降低瞭閱讀門檻,同時也保障瞭我們所接收到的信息的準確性。它不是簡單地把舊東西搬齣來展示,而是做瞭大量的、看不見的“幕後工作”,讓曆史真正“活”瞭起來。

評分第四段: 閱讀這套文存,感受最深的是曆史的“連續性”與“斷裂性”交織帶來的震撼。書中收錄的一些地方報紙的剪輯,記錄瞭從傳統戲麯到新式學堂的過渡,那種文化心理上的掙紮與適應,讀來讓人感慨萬韆。我們總以為清末民初的變動是突如其來的,但這些文獻卻像毛細血管一樣,展示瞭社會肌理是如何在緩慢而痛苦中被重塑的。有時讀到一些老式信劄的遣詞造句,那種文言與白話交鋒的痕跡,讓我不禁停下來,思考語言本身是如何承載時代的重量的。這套書提供瞭一個絕佳的切片樣本,讓我們得以近距離觀察一個巨大文明體如何應對內部瓦解和外部衝擊,這種深層次的體驗,是任何概括性的曆史論著都難以給予的。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有