具体描述

商品参数

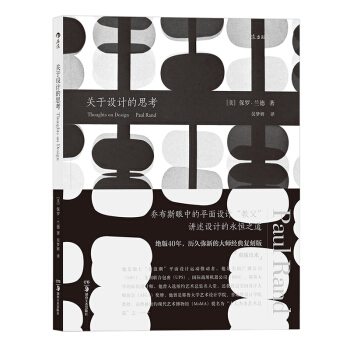

著者:[美]保罗 兰德

译者:吴梦妍

字数:13千

书号:978-7-5356-8090-7

页数:96

出版:湖南美术出版社

印张:6

尺寸:162毫米×200毫米

开本:特1/16

版次:2017年9月第1版

装帧:平装

印次:2017年9月第1次

定价:49.80元

正文用纸:157克太空梭哑粉纸

编辑推荐

乔布斯眼中的平面设计“教父”——讲述设计的永恒之道。

绝版40年,历久弥新的大师经典复刻版“重版出来”

他被业界称为平面设计界的“毕加索”,也是瑞士“新浪潮”平面设计运动推动者,他是美国广播公司(ABC)、国际商用机器公司(IBM)、美国联合包裹(UPS)、耶鲁大学的LOGO设计师,他曾入选纽约艺术总监名人堂、还获得过美国设计大师协会(AIGA)奖牌,他曾是耶鲁大学美术学院、普瑞特设计学院教授,还曾被纽约现代艺术博物馆(MoMA)提名为“十大杰出艺术总监”之一…… 正如著名的五角设计公司合伙人:麦克 贝鲁特为这本书所作序言中提及的那样:“表面上看,这就是一本实践指南,以作者自己的作品为示例,但事实上《关于设计的思考》这本书更像是一份宣言,一个动员令——斩钉截铁地给出了关于“是什么让优秀的设计优秀”的响亮含义。”

内容简介 这是一部平面设计的重要著作,于1970年问世。本书在保罗 兰德事业巅峰时期写就,明确表达了他的先驱性观点,即所有设计广告、印刷或者工业设计应该无缝结合“美和实用”。 好的设计,兰德主张是通过视觉形式简明地表达概念——在好的情况下,升华寻常之物。 这一版本逐字逐句保留了兰德1947 年的初发表的文章以及他在1970 年对文字和图片及意象做出的修订,文本按照初始的字体,版式风格,资料来源和脚注、图注和前言也使用原版的形式。现代性的让步,是一个新的版权页、目录、知名的设计师兼批评家麦克 贝鲁特撰写了前言,以及基于可读性考虑的微小风格改动。在今天看来这本经典著作一如从前,是卓越设计价值永恒性的确实证明。

目录

麦克 贝鲁特新版本序 6

保罗 兰德 第三版前言 7

保罗 兰德 版前言8

美和实用 9

设计师的难题 11

广告中的符号 13

符号的灵活性 18

幽默的作用 22

想象力与图像 36

读者的参与 48

昨日与今日 74

字型与表达 76

用户评价

坦白说,这本书的语言风格略显古朴和严谨,初读时可能会让人感到一丝距离感,它不像现代网络文章那样试图用幽默或口语化的方式拉近距离。然而,一旦适应了这种略带学术性的腔调,你会发现其背后隐藏着一种无可辩驳的逻辑力量。作者对“清晰度”的执着几乎达到了偏执的程度,他反复强调,设计艺术的最高成就,恰恰在于使复杂的信息变得“不言自明”。书中的某些章节,比如对色彩理论在特定文化语境下的应用分析,显得尤为扎实和资料详尽,绝非泛泛而谈。这部分内容让我重新审视了我们对“国际化设计”的肤浅理解——它绝不仅仅是字体替换或色板调整,而是对底层文化符号的深刻尊重与转换。这本书就像一位严厉的导师,它不会给你甜头,只会不断指出你逻辑上的漏洞和思考上的盲区,但正是这种被挑战的感觉,才真正推动了我的专业成长。

评分这本书的封面设计,那种简洁到近乎挑衅的留白,第一次吸引我时,我就知道这不是那种塞满了花哨图例的“快速入门”手册。它更像是一次深入心灵的对话,是作者在用一种近乎哲学家的口吻,剖析那些我们习以为常却从未真正审视过的设计本质。阅读过程中,我发现自己不断地停下来,不是因为晦涩难懂,而是因为那种击中靶心的洞察力。比如他谈论的“形式服从功能”——这听起来像老生常谈,但作者通过一系列精妙的、历史性的案例分析,将其提升到了一个道德层面。他似乎在质问我们:你的“功能”仅仅是实用性吗?还是包含对使用者的尊重、对信息传递的清晰度以及对美学责任的承担?这种层次感的深入,让这本书成为了一面镜子,照出了我过去在工作中许多浮于表面的处理方式。合上书本时,脑海里留下的是对“为什么”这个问题的无穷追问,而不是一堆可以立刻套用的技巧清单。这是一种更高级的收获,它重塑了我的思考框架。

评分这本书给我最大的震撼,是它对“设计师的职业伦理”这一主题的探讨。它将设计行为提升到了一个社会责任的高度,而不是仅仅将设计师视为服务于商业目标的“美化师”。作者笔下的设计,是构建合理世界的工具,而非仅仅是装饰消费主义的工具。阅读其中关于信息层级和可读性的论述时,我深刻体会到,每一个未被清晰呈现的信息,每一次冗余的视觉干扰,都构成了对用户时间的隐性掠夺。这种人文关怀的厚度,是当前许多强调效率和速度的设计读物中所缺乏的。全书结构精妙,层层递进,从最基础的几何构成,逐步引申到品牌认同的社会构建,最终落脚于设计师的自我修养。它不是一本教你“如何做”的书,而是一本指导你“如何成为”的书——一个有思想、有责任感的设计师。读完后,我感觉自己的职业定位被重新校准了方向。

评分这本书的叙事节奏非常缓慢,带着一种沉稳的英伦绅士风度,与现今充斥市场的“30天精通XX设计”的快餐读物形成了天壤之别。它更像是一部关于设计史的慢煮浓汤,味道醇厚,需要时间慢慢品味才能释放出其全部的复杂性。我特别欣赏作者在论述视觉识别系统(VI)时所展现出的那种宏大叙事能力。他没有沉溺于Logo的细节打磨,而是将其置于企业文化、社会心理学乃至历史变迁的大背景下考察。这让我意识到,设计决策从来都不是孤立的,它牵动着品牌的生命线。书中对“持久性与适应性”的探讨尤其发人深省:一个伟大的设计如何在保持其核心身份不变的同时,又能与不断变化的技术和审美潮流共舞?这不仅仅是设计师需要面对的挑战,更是所有内容创作者必须直面的生存法则。这种跨学科的融合,让阅读体验充满了探索的乐趣,仿佛在阅读一本关于人类文明如何通过符号和图像进行沟通的深度报告。

评分我花了整整一个周末才勉强读完前三分之一,原因在于,它拒绝被快速消费。每一次翻页都需要我调动全部的注意力,仿佛在阅读一份需要反复揣摩的法律条文。特别是关于“网格系统与自由的辩证关系”那一章,简直是一场思想的鏖战。我原以为网格是束缚,是标准化的枷锁,但作者以一种近乎诗意的语言,阐述了真正的自由恰恰诞生于最严格的限制之中。他引用的那些早期现代主义的版式范例,不再是冰冷的排版作业,而成了视觉交响乐的乐谱。那种对版面内在节奏的把握,那种对负空间的敬畏,让我对自己过去随手拉伸缩放的字体比例感到羞愧。这本书的文字密度极高,没有多余的废话,每个句子都像被精密切割过的玻璃碎片,锐利而精确地折射出概念的光芒。读完这一部分,我立刻起身,重新审视了桌面上那叠打印出来的草稿,感觉自己的目光变得更“重”了,能更清晰地看到每个元素的位置所携带的重量和指向。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有