具体描述

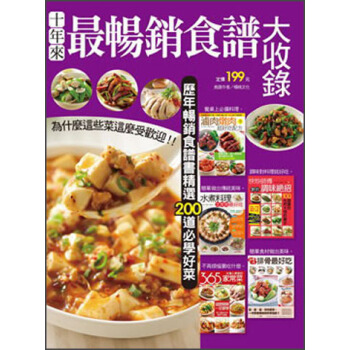

内容简介

設計師如何擷取靈感?他們有時會參考設計手冊或專題論文,尋找圖形、字體與色彩的巧妙組合,以激發設計案的靈感。對於想深入探索圖形運作的學生與設計人士而言,本書呈現了如何運用簡單的關係,締造出豐富感與複雜性。本書處理了軟體與視覺思維之間的隔閡。透過著重在形式上,再度擁抱包浩斯(Bauhaus)傳統,以及傳統的設計教育者提出的前瞻性作品,我們相信視覺原則的共通基礎,銜接了不同歷史背景與世界各地的設計師。本書旨在做為學生與新進設計師的參考書籍,內容主要是以大學和研究所設計工作室的學生作品來說明。前言/序言

用户评价

这部作品的叙事节奏把握得极其精准,仿佛一位经验丰富的乐队指挥家,时而低沉内敛,时而陡然拔高,将读者的情绪牢牢牵引。故事的开篇如同清晨的薄雾,带着一丝神秘感和未知的邀请,缓慢地铺陈着世界观的基石。我尤其欣赏作者在塑造人物心理深度上的细腻笔触,那些细微的犹豫、不经意的眼神交流,都蕴含着超越言语的力量。主角的成长弧线设计得非常巧妙,不是一蹴而就的英雄叙事,而是充满了挣扎、妥协与自我怀疑的真实过程,让人在阅读时仿佛能感同身受那种在迷雾中摸索前行的孤独与决心。情节的转折点处理得干净利落,不拖泥带水,但又在最关键的时刻给予读者足够的冲击力,让人不得不停下来回味。全书的氛围营造是其一大亮点,无论是宏大战争场面的磅礴气势,还是隐秘角落里私语的紧张压抑,作者都能通过精准的场景描写和富有韵律感的文字运用,构建出一个栩栩如生的立体世界。这本书的阅读体验是沉浸式的,它不仅仅是提供了一个故事,更像是一场精心编排的感官盛宴,让人在合上书页后,依然能在脑海中清晰地回放那些震撼的画面和人物的命运纠葛。

评分坦白说,初翻开这本书时,我对它抱持着一种审慎的期待,毕竟近年来同类型题材的作品已然汗牛充栋,想要脱颖而出绝非易事。然而,仅仅读过前三章,我的疑虑便烟消云散了。作者展现出了一种罕见的对“结构美学”的执着追求。全书的章节划分并非简单的线性推进,而是采用了多线叙事的复杂结构,不同的时间线和视角如同精密的齿轮咬合在一起,彼此呼应,最终汇集成一个宏大而又严丝合缝的整体。这种叙事上的复杂性,非但没有造成阅读障碍,反而像是一场智力上的挑战,驱使着我不断向前挖掘隐藏的关联。尤其值得称赞的是,作者对语言的驾驭已臻化境,他的文字风格多变,时而使用极简主义的干练短句来增强冲击力,时而又用冗长华丽的排比句来描绘内心的波澜壮阔。这种文字风格上的游刃有余,使得阅读过程充满了变数和新鲜感,避免了任何可能出现的审美疲劳。读完后,我有一种强烈的冲动去重读一遍,目的不再是为了了解故事的结局,而是为了细致拆解那些精妙的结构布局,体会作者是如何将看似分散的线索编织成如此坚韧的整体的。

评分从纯粹的文本体验角度来看,这部作品的“声音”是极其独特的。它仿佛不是被“写”出来的,而是被“构想”出来的。作者显然对历史的细节有着近乎偏执的考据,但可贵的是,他没有让这些考据成为束缚故事的枷锁。那些关于时代背景、专业知识的描述,都被巧妙地融入到角色的日常对话和内心独白之中,以一种极其自然的方式渗透出来,既增强了故事的真实感,又丝毫没有破坏阅读的流畅性。我能感受到作者在每一个细节上付出的巨大心力,无论是对某种失传技艺的细致描摹,还是对特定历史时期社会风貌的复原,都显得无比扎实可靠。这使得阅读过程成为一种知识的吸收,而非负担。更重要的是,作者的幽默感,那种恰到好处的、带着一丝黑色或自嘲意味的调侃,如同在紧张的剧情中拉开的一道小小的通风口,让人得以喘息,同时又被这种睿智的趣味所吸引。这种兼具深度、广度和趣味性的文本,是极其罕见的。

评分这本书给我带来的最大震撼,并非来自其情节的曲折离奇,而是源于它对人性深处那些隐秘角落的深刻洞察。它不满足于描绘表层的善恶对立,而是将笔墨深入到灰色地带,探讨了在极端环境下,“道德”的边界是如何被一步步侵蚀与重塑的。书中的每一个主要角色,无论其立场如何鲜明,都拥有着令人信服的、甚至有些自相矛盾的动机。你会发现,那些看似十恶不赦的反派,他们的起点往往是源于某种深沉的爱或无法逃脱的宿命;而那些坚守正义的英雄,也并非完美无缺,他们的抉择背后常常隐藏着沉重的代价和不为人知的妥协。这种对人性的多维度呈现,极大地拓宽了我的思考边界。它迫使我跳出二元对立的简单框架,去理解“为什么”而非仅仅是“是什么”。作者似乎并不急于给出最终的道德评判,而是将判断的权力完全交给了读者。这种开放式的探讨,让这本书的价值超越了一本纯粹的小说,更像是一部关于存在主义和伦理困境的哲学寓言。它会在你心中种下一颗种子,让你在日常生活中,不自觉地重新审视那些习以为常的判断标准。

评分读完这本书,我心中萦绕的,更多的是一种“意犹未尽”的惆怅感,但这并非故事不完整,而是作者构建的世界过于迷人,让人不愿抽身离开。这本书的“收尾”艺术处理得极其高明,它没有采用那种大团圆式的句号,也没有戛然而止的突兀感。相反,结局如同远处一座灯塔,虽然光芒依然可见,但通往那里的道路却向着未来无限延伸。作者似乎有意留下了几处关键性的空白和模糊地带,让读者得以将自己对角色命运的期许和想象填补进去。这种互动性极强的结尾,让这本书在合上书本后,依然在读者的脑海中持续“发生”。它成功地避免了“故事讲完了,一切都结束了”的空虚感,而是将故事的生命力植入了读者的个人经验之中。这种深远的尾韵,标志着一部真正优秀的作品,它不仅在阅读时吸引你,更在阅读结束后,持续地影响你的思考和情感状态,值得反复咀嚼和回味。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![抵岸 [9~12歲] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/16049850/rBEHZVDb4SEIAAAAAACUY6Cd3jEAADb9wMpQ6QAAJR7366.jpg)

![少年鱷魚幫 [13~18歲] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/16051016/rBEhV1KhNcwIAAAAAAB-l5FgzqgAAGiFgHdjQEAAH6v663.jpg)

![動腦貼畫遊戲:5歲 [4~6歲] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/16052929/5387efc3Na004198e.jpg)