具体描述

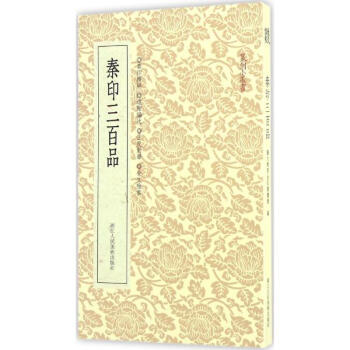

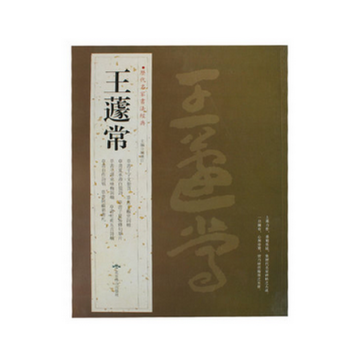

书籍作者:王冬梅 主编

图书出版社:中国书店

图书原价:38.00元

出版时间:2013

装订:平装

王遽常(1900─1989年)男,汉族,浙江省嘉兴人,字瑗仲。中国书协会员、上海书协名誉理事、复旦大学教授。出身书香世家,幼受庭训,家学渊源。1950年任中国文学院副院长,交通大学中文科主任教授。52年调往复旦大学中文科任教授。

用户评价

我一直觉得,学习书法,最忌讳的就是盲目跟风,缺乏对不同书体风格的全面认知。这套书的编排结构,巧妙地避免了这种片面性。它不像单纯的某个字帖那样只聚焦于一种书体或一位大家,而是横跨了从规整到洒脱,从古典到近代的多个维度,形成了一个完整的书法艺术光谱。读者可以通过对比不同作品中对同一偏旁部首的处理差异,清晰地感受到“师古”的路径并非只有一条,而是充满了选择与可能性。这种广阔的视野,极大地拓宽了我对“好书法”的定义边界,不再局限于某一家一派的审美桎梏。对于初学者来说,它能帮他们快速建立起一个清晰的审美地图;对于有一定基础的人,它则提供了突破和创新的参照系。

评分我最近沉迷于研究古代书家的笔法演变,尤其是从篆隶向楷、行、草过渡时期的那些关键节点。这套书在选材上的独到眼光,恰恰满足了我这种进阶学习者的需求。它不像市面上许多通俗读物那样只挑选那些最耳熟能详的“爆款”,而是深入到一些相对冷门但技法极其精湛的作品中去挖掘宝藏。比如其中对某一特定时期书风的梳理,脉络清晰,资料翔实,每一个断代的过渡都辅以具体的范例支撑,这对于理解书法“变”的内在逻辑至关重要。我特别欣赏它在细节处理上的严谨态度,对于一些容易混淆的笔画细节,都有深入的剖析,这对于我目前在攻克某些结构上的瓶颈时,提供了极大的启发和帮助。可以说,它为我提供了一个高屋建瓴的视角,去看待和拆解那些看似难以捉摸的“神韵”。

评分这套书的装帧设计实在让人眼前一亮,拿到手上就能感受到一种沉甸甸的历史厚重感。纸张的质感处理得非常考究,既有古代拓本那种特有的温润感,又兼顾了现代印刷的清晰度,即便是对于非专业的爱好者来说,触摸起来也是一种享受。尤其是那些精选的摹本,线条的粗细、墨色的浓淡,都得到了最大程度的还原,让人仿佛真的能隔着时空与古人对话。排版布局上也下足了功夫,旁注的字体选择了既不喧宾夺主又能清晰传达信息的样式,使得阅读体验非常流畅,即便是面对繁复的草书或不熟悉的碑帖,也能有所指引,不会感到迷茫。整体来看,这不仅是一套学习资料,更是一件值得收藏的艺术品,它成功地将传统书法的精髓以一种现代人可以接受和欣赏的方式呈现了出来,对于提升书房格调和陶冶性情都有着不可替代的作用。

评分作为一个常年与古籍打交道的编辑,我对书籍的注释和校勘工作看得尤其重。坦白讲,市面上很多书法字帖,名气很大,但注释和释文往往敷衍了事,甚至出现张冠李戴的低级错误。然而,这套书在这方面的投入是显而易见的,其严谨程度让人印象深刻。那些看似不起眼的旁注文字,无一不透露出编者深厚的学养和扎实的考据功夫。它不仅解释了字词的含义,更重要的,还对特定历史背景下书写者的心境和创作意图进行了合理的推测和阐述,这种“知人论世”的解读方式,让枯燥的法帖瞬间鲜活了起来。阅读过程中,我几乎没有遇到任何信息上的障碍或疑惑,每一次翻阅都像得到了一位博学老师的私塾讲解,收获远超预期。

评分从实用性角度来看,这套书的排版设计极其人性化,真正做到了“学以致用”。很多时候,我们临帖需要对照原文进行笔画的拆解分析,但市面上的字帖要么是过度美化的扫描件,要么是线条过于僵硬的摹写本。但在这套书中,对于那些需要重点学习的难点结构,他们采用了分层展示的方式,既有整体的恢弘气势,又有局部细节的放大特写,甚至还用图示标明了运笔的提按顿挫。这种多角度、多层次的呈现方式,极大地降低了模仿学习的门槛。我尝试着用它来辅助我最近在练习的某种特定书体,发现效率比以往单纯对着大字帖临摹要高出许多,因为它提供的不仅仅是“是什么”,更重要的是“怎么做”的清晰指引。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有