具体描述

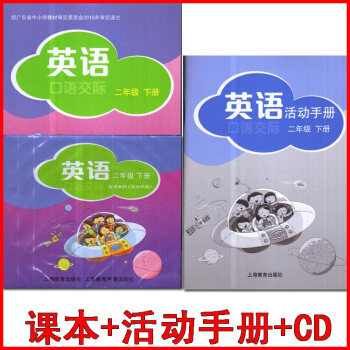

| 书名 | 英语四年级上册 | * ISBN编号 | 9787544462617 |

| 条形码 | 9787544462617 | * 是否是套装 | 进货贵,高于出售 |

| * 书名 | 英语四年级上册 | * 定价 | 5.03元 |

| * 出版社名称 | 上海教育出版社 | 出版时间 | 2015年7月 |

用户评价

天哪,我最近翻阅的这本关于古典园林设计与意境营造的专著,简直是翻开了我认知世界的一扇新窗。作者对于苏州园林的布局、借景、叠石理水的精妙之处,阐述得深入骨髓,绝非市面上那些浮光掠影的旅游指南可比。他花了大量篇幅去剖析“曲径通幽”背后的哲学思考,比如如何通过不对称的结构来模拟自然山水的野趣,如何巧妙地利用水体和植物的遮挡关系,引导观者的视线在有限空间内产生无限的联想。特别是书中对“框景”这一手法的细致解读,让我对中国传统美学中“有限中见无限”的表达方式有了全新的理解。书中配有大量高清的黑白照片和手绘的平面图,这些图纸的精确度和细节描摹,简直让人叹为观止,它们不仅仅是记录,更像是解剖刀,帮助读者透视园林建筑师的心思。我尤其喜欢其中关于“静”与“动”在园林中如何平衡的章节,作者指出,真正的宁静并非是空无一物,而是在细微的水声、风吹竹叶的沙沙声中得以彰显,这种对听觉美学的关注,极大地丰富了我对园林体验的感知。这本书的阅读体验,更像是一次与古代匠人跨越时空的深度对话,每一次翻页,都仿佛能嗅到历史沉淀下来的那股特有的、略带湿润的泥土和青苔的味道。

评分我最近沉迷于一本上世纪八十年代的西班牙魔幻现实主义小说《失语者的编年史》。这本书的叙事结构极其破碎和循环,时间线仿佛被拧成了一团麻花,但这种混乱恰恰是作者有意为之,用来映射那个时代背景下人们精神世界的迷失与挣扎。故事围绕着一个虚构的海边小镇展开,镇上的居民似乎都患上了一种神秘的“遗忘症”,他们不断重复着祖辈的生活片段,却对当下毫无记忆。小说的语言充满了华丽的意象和令人不安的细节,比如“海浪卷上来的是破碎的玻璃和未完成的梦境”这样的句子,会突然让你停下来,反复咀嚼。最让我印象深刻的是对“记忆的重量”的探讨,书中那些被遗忘的痛苦,似乎并没有消失,而是以另一种更沉重、更具象的方式——比如镇上突然出现的不断生长的巨大苔藓——显现出来。这本书不提供任何明确的答案,它更像是一场浸入式的、略带眩晕感的梦境体验,读完后需要很长时间才能重新适应现实世界的清晰逻辑。

评分关于欧洲文艺复兴时期佛罗伦萨金融家族的兴衰史的这本历史著作,其研究的精细程度令人咋舌。作者显然是下了苦功夫的,她不仅仅关注美第奇家族的政治手腕和艺术赞助,更深入挖掘了复式记账法、汇兑业务在资本原始积累中所扮演的关键技术角色。书中详尽地列举了多个家族的商业信函翻译件,从中可以清晰地看到早期银行家如何利用信息不对称和复杂的家族网络来规避风险和垄断贸易路线。我特别欣赏作者对“道德与利润”之间张力的剖析,在中世纪晚期,教会对高利贷的禁令是如何被各种巧妙的金融工具(比如“隐形贷款”或通过艺术品投资变相回笼资金)所绕过的,这简直是一部精彩的早期金融工程学案例集。读完后,我才明白,艺术的繁荣背后,是冰冷而高效的资本运作。这本书的文字风格非常古典和学术化,论据扎实,引用了大量一手档案,让人感觉自己仿佛置身于那个充满黄金、羊皮纸和算盘的时代。

评分我最近在研究现代派建筑中对“光影雕塑”的运用的专题论文集,其中一篇关于路易斯·康的论述给我留下了极其深刻的印象。这篇文章没有过多关注康的作品在形式上的宏大叙事,而是聚焦于他对“自然光线如何成为空间的主人”的执着追求。作者分析了萨克生物研究所的入口大厅,指出康如何通过精确计算的几何开口,让清晨和傍晚的光线以完全不同的角度和色温射入室内,使得原本静止的混凝土墙壁在一天之内呈现出生命般的律动。论文中提到一个非常有趣的观点:康设计的建筑,其“在场感”并非来自于物质的厚重,而恰恰来自于光线被“捕获”和“引导”的那个瞬间。书中配有大量建筑现场拍摄的对比照片,一张是晴天,一张是阴天,光影的对比直观地展示了空间在不同光照条件下的情感变化。这让我意识到,一个伟大的建筑师,首先必须是一位光线的诗人,他不是在建造墙壁,而是在编织光影的网格。这本书让我对“建筑空间如何影响人的精神状态”有了更深一层的感悟。

评分这本硬核的量子纠缠物理学教材,是我近年来接触到的最具挑战性但也最有启发性的学术读物了。它完全摒弃了过于简化的类比,直奔物理学的核心,对贝尔不等式的推导过程,作者采用了极其严谨的数学语言,每一步都步步为营,毫不含糊。对于初学者来说,这本书的门槛无疑是极高的,需要扎实的线性代数和概率论基础才能勉强跟上思路。但正是这种“硬核”,才使得它在深度上无可匹敌。书中对“非定域性”的讨论,简直是哲学与物理学的完美结合,作者将哥本哈根诠释与多世界理论进行了细致的对比分析,并给出了各自在实验预测上的微妙差异。我花了整整一周时间才彻底搞明白“密度矩阵”在描述混合态时的优势。书中对费曼路径积分的介绍部分也极其精彩,它提供了一种完全不同于薛定谔方程的视角来看待量子演化,那种将所有可能路径加权求和的思想,宏大而又充满诗意。总而言之,这不是一本用来应付考试的教科书,它更像是一块磨刀石,能让你的思维在极端的逻辑压力下变得异常清晰和锋利。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有