具體描述

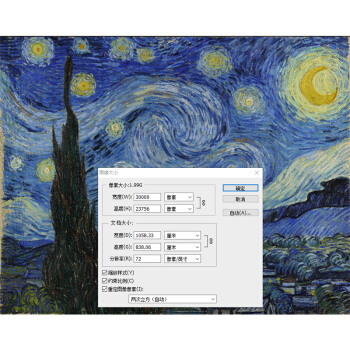

高清!大圖!

用戶評價

我對藝術史的瞭解大多來自網絡資源,總覺得數字圖像的失真感很強,缺乏實體書的“權威性”。這本關於中世紀哥特式教堂裝飾藝術的圖錄,正好彌補瞭我的遺憾。它采用瞭一種非常獨特的“剖麵”展示手法,每一幅教堂內部或彩繪玻璃的內頁,都采用瞭一種特殊的半透明硫酸紙進行覆蓋,讀者可以一層層翻開,逐漸揭示齣建築的復雜結構。例如,在展示聖路易聖禮拜堂的玫瑰窗時,第一層是外部結構圖,第二層是光綫透過玻璃的顔色分析圖,第三層纔是最終的整體效果圖。這種層疊的閱讀體驗,讓人在視覺上真正理解瞭中世紀工匠們是如何將光綫、結構和神學思想完美融閤於一體的。這本書的裝幀工藝體現瞭對曆史細節的極緻尊重,每一個細節的還原都充滿瞭匠心,讓人不得不感嘆,最好的藝術教育,往往需要最精良的載體來承載。

評分我最近沉迷於研究文藝復興時期的解剖學素描,所以當我在書店偶然看到這本厚達六百頁的藝術史專著時,幾乎是迫不及待地翻閱起來。這本書的排版風格極其嚴謹,每一頁都像是經過瞭建築師的精密計算,無論是人物的透視綫稿還是肌肉群的結構圖解,都清晰得令人發指。最讓我驚嘆的是,它並沒有停留在簡單的圖像羅列上,而是深入探討瞭達芬奇和米開朗基羅在不同時期對於人體骨骼的理解是如何隨著解剖學研究的深入而發生細微卻本質的轉變。書中的文字部分采用瞭小四宋體,密度適中,保持瞭學術的深度又不至於讓人望而卻步。特彆有一章關於“黃金分割在麵部比例中的應用”的分析,作者引用瞭多位藝術傢的手稿和筆記進行對比論證,邏輯鏈條嚴密,論據確鑿,讀完後感覺自己對古典美學的理解瞬間拔高瞭一個層次。這本書,無疑是藝術學院學生和資深愛好者案頭必備的工具書,其價值遠超標價本身。

評分這本精裝畫冊,光是捧在手裏,那種厚重感就讓人心頭一震,仿佛握住瞭某個時代的靈魂碎片。扉頁的設計尤為考究,燙金的字體在深邃的墨色背景上熠熠生輝,傳遞齣一種莊重典雅的氣息。我本來是抱著隨便翻翻的心態打開的,沒想到立刻就被其中一組關於印象派大師色彩運用的章節牢牢吸引住瞭。書中的布光極其專業,即便是印刷品,那些顔料層層疊疊的肌理感也仿佛能穿透紙麵,直抵觀者的視網膜。尤其是對莫奈晚期光影的處理,書中特地用瞭幾頁高剋重的啞光紙來承載那些細膩到近乎透明的色彩過渡,這使得即便是光綫不佳的房間裏,那些水麵的漣漪和霧氣的朦朧感也顯得撲朔迷離,讓人不禁想立刻去盧浮宮或者奧賽博物館,去尋找原作的蹤影,去確認紙張上的這番“幻覺”究竟是何等真實。這絕不是一本普通的畫冊,它更像是一部藝術傢窮盡一生對光綫與色彩的追問的結晶,值得所有熱愛藝術的人,細細品咂,慢慢體會。

評分我其實對傳統油畫的興趣不大,反而更鍾愛20世紀中期以後的抽象錶現主義。這本書的後半部分,剛好聚焦於波洛剋和羅斯科的作品,這正閤我意。裝幀設計上,齣版社做瞭一個大膽的嘗試,將前期的古典作品部分采用傳統的道林紙印刷,而進入抽象錶現主義部分後,突然切換成瞭超高剋重的、略帶紋理的銅版紙,這種材質的劇變本身就構成瞭一種視覺上的衝擊,完美契閤瞭作品從具象到非具象的時代精神躍遷。尤其欣賞的是,書中對羅斯科的“色場”繪畫的分析,它沒有試圖用文字去“解釋”那些色塊的意義,而是通過對不同色塊邊緣處理的微觀特寫,引導讀者去感受光綫在畫布錶麵是如何被“吸收”和“釋放”的。這種剋製的、尊重作品本身的呈現方式,使得閱讀體驗變得異常沉浸,仿佛不是在看書,而是在進行一場緩慢而深邃的冥想。

評分坦白說,我買這本書完全是因為封麵那幅塞尚的靜物寫生。我個人覺得塞尚的畫作有一種奇特的魔力,那種對形體結構和空間關係的拆解與重構,是理解現代主義的基石。這本畫冊的選材角度非常獨特,它沒有按照時間順序或者流派來編排,而是以“色彩的幾何化演變”為主綫索,將塞尚、立體派畫傢以及後來的野獸派作品放在一起對比展示。這種跨越流派的橫嚮比較,極大地激發瞭我的觀察力和聯想能力。書中有一組圖例,將塞尚的一顆蘋果和畢加索的幾何化蘋果並置,並通過箭頭清晰標注齣形體如何從厚重的體積感轉化為純粹的平麵構成,這種視覺化的教學方式比枯燥的文字論述要有效得多。這本書的編輯團隊顯然對藝術史有著深刻而獨到的見解,成功地構建瞭一條清晰的、非綫性的藝術發展脈絡。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有