具体描述

目录

用户评价

这本书的结构设计精巧得令人拍案叫绝,它采用了一种非线性的多视角叙事结构,通过不同人物的碎片化记忆和交叉叙述,像拼图一样逐步还原出一个完整的事件真相。起初读起来,由于信息分散,可能会感到有些迷失方向,需要耐心去理清时间线索和人物关系。但正是这种“迷宫”式的构建,极大地增强了故事的悬念和读者的参与感。当你把散落的线索在脑海中串联起来,最终揭示出那个隐藏在所有叙述背后的核心秘密时,那种豁然开朗的震撼感,远超传统线性叙事带来的满足感。这种高超的结构驾驭能力,体现了作者在叙事技巧上的非凡功力。它强迫读者从被动的接受者转变为主动的探寻者,让阅读不再是简单的信息接收,而是一场智力与耐心的双重考验。

评分我对这本书的插图和版式设计印象极其深刻,可以说,这本书的装帧本身就是一件艺术品。内页的纸张质感选用得非常考究,拿在手里有一种温润的触感,非常适合长时间的阅读。尤其是那些手绘的、富有古典韵味的配图,它们并非简单地装饰版面,而是与文本内容形成了有趣的对话,有时是呼应,有时是反讽,为原本严肃的文字增添了一丝灵动与趣味。装帧设计师显然是理解并尊重了原著的精髓,排版疏密有致,留白恰到好处,让阅读过程本身成为一种享受,减轻了文字带来的压迫感。我甚至舍不得用书签,只是小心翼翼地合上,生怕弄坏了它精致的封面。对于像我这样有轻微“藏书癖”的人来说,光是欣赏这本书的物理形态,就已经值回票价了。这是一本值得被珍藏在书架高处的作品。

评分这本书的叙事手法非常独特,它不像传统小说那样有明确的主角和线性情节,更像是一部充满隐喻和象征的意识流作品。作者似乎更热衷于营造一种氛围,一种弥漫在字里行间难以言喻的疏离感和宿命感。我阅读时常常需要停下来,反复咀嚼那些看似无关紧要的段落,因为那些日常的、琐碎的描写,往往隐藏着作者试图探讨的关于“存在”与“虚无”的哲学命题。有时候,我会觉得读起来有些晦涩难懂,需要查阅一些相关的文学评论来辅助理解,但一旦那种“顿悟”的感觉袭来,那种与作者精神世界产生共振的体验,又是无比美妙的。这绝对不是一本可以轻松消遣的书,它要求读者投入极大的心力去解码,去感受文字背后的情感张力。它的魅力就在于它的不确定性,每一次重读,都会有新的感悟浮现,像一块未经雕琢的璞玉,闪烁着复杂的光芒。

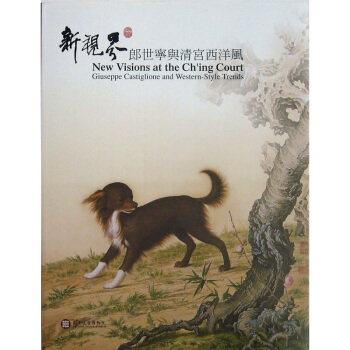

评分这本书简直是教科书级别的历史剖析,作者的考证工作做得极其扎实,每一个论点都有详实的史料支撑,读起来让人不得不信服。尤其是对特定历史时期的社会结构变迁的描述,那种细腻入微的观察和宏观的把握能力,让我这个历史爱好者都感到震撼。它不仅仅是在罗列事件,更是在挖掘事件背后的深层逻辑和驱动力,让你能透过迷雾看到历史的真实脉络。我花了整整一个下午才勉强看完其中关于某个关键转折点的论述部分,光是梳理那些复杂的人物关系和利益纠葛,就耗费了我大量的脑细胞。这本书的文字不算华丽,但逻辑严密,结构清晰,适合那些真正想钻研历史细节,而不是只满足于泛泛而谈的读者。它对细节的执着,甚至到了有些偏执的地步,但正是这份偏执,成就了它的深度。读完后,我对那个时代的理解提升了一个维度,感觉自己仿佛亲身参与了那些历史决策的制定过程,那种沉浸感是其他通俗读物无法比拟的。

评分这本书的语言风格极其鲜明,充满了浓郁的地域色彩和生动的口语化表达,读起来仿佛能闻到空气中那种特有的泥土和草木混合的味道。作者对人物对话的刻画达到了出神入化的地步,那种特有的方言俚语和生活化的语调,让角色跃然纸上,栩栩如生。我记得有几段人物之间的争吵和调侃,那种火花四溅的交锋,让我忍不住笑出了声,感觉自己完全融入了那个特定的小镇生活场景之中。尽管故事的主题可能涉及一些沉重的人生议题,但作者总能用一种近乎戏谑和自嘲的笔触将其包裹起来,使得阅读体验在严肃与轻松之间取得了绝佳的平衡。这种接地气但又不失文学性的叙事,让这本书拥有了极强的生命力,读完后久久不能忘怀,仿佛刚刚和一群老朋友道别。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![[A333] 簡明佛學概論 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/29639895057/5b30a024N7fe1d877.jpg)

![[A333] 維摩詰經今譯 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/29640328906/5b30a281Ndb77c9d5.jpg)