具体描述

目录

用户评价

我是在一个非常忙碌的阶段接触到这本书的,当时工作压力大到几乎要喘不过气,每天都被各种待办事项追赶。一开始其实有些抗拒,觉得这种“文集”类的读物可能需要花费太多心神去解读。但神奇的是,每当我翻开它,时间仿佛就慢了下来。它不是那种需要你集中全部注意力去“攻克”的学术著作,而更像是一剂温和的良药。书中的很多篇章,篇幅都不算长,恰到好处地适合在午休或者通勤的间隙阅读。读完一个片段,我能感觉到那种紧绷的神经得到了片刻的放松,思维也从那些琐碎的事务中抽离出来,得以片刻喘息。这种功能性上的适配度,对于现代都市人来说,简直是太重要了。它提供了一个高质量的逃离出口,一个能让灵魂短暂“放风”的安全屋,这种对读者情绪的细致关怀,是衡量一本好书的重要标准之一。

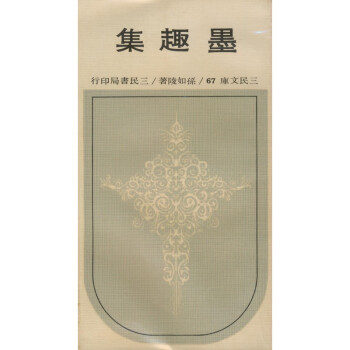

评分这本书的装帧设计实在是太考究了,尤其是那个书脊的处理,采用了传统的线装结合现代工艺,既保留了古典书籍的仪式感,又保证了日常翻阅的耐用性。我注意到,在内页的纸张选择上,似乎特地使用了略带米黄色的轻型纸,这种纸张在灯光下阅读时,不仅能有效减轻视觉疲劳,还带着一种独特的、略微陈旧的墨香感,让人联想到那些尘封在图书馆深处的古籍。更值得称道的是,全书的章节分隔和页码设计,都遵循了一种古典美学中的比例原则,每一个空白处的运用都恰到好处,没有一处显得拥挤或空洞。这表明出版方在制作过程中投入了巨大的精力,他们不仅仅是在“印刷”内容,更是在“制作”一件值得被世代传承的作品。这种对工艺的尊重,让每一次捧读都变成了一种近乎于仪式般的享受。

评分这本书的行文风格简直是老派文人的典范,字里行间流淌着一种从容不迫的韵味,读起来就像是听一位学识渊博的长者在慢悠悠地讲述他多年的人生感悟,没有丝毫的急躁或卖弄。他的叙事节奏把握得极好,时而娓娓道来,描绘一幅细腻的画面;时而笔锋一转,引人深思,让你不得不停下来,重新咀嚼刚才读过的那句话。我尤其欣赏作者那种不动声色地将深奥哲理融入日常琐事的功力,读完一章,你会恍然大悟,原来生活中的那些看似不经意的瞬间,都蕴含着如此精妙的道理。这种“大巧若拙”的文字艺术,是现代快餐文化中极度稀缺的宝藏。它不试图用华丽的辞藻去堆砌场景,而是用最干净、最精准的语言,勾勒出事物的本质,让人读完后,内心会有一种沉淀下来的踏实感,仿佛心绪都被梳理得井井有条。

评分这本书的整体编排逻辑,展现出了一种跳跃却又和谐的内在统一性。它没有采用严格的主题顺序或时间轴来组织内容,而是像一个经验丰富的主人,在一次茶会上随意地引导话题。上一篇还在探讨某个古老器物的形制,下一篇可能就跳跃到了对当下某种社会现象的敏锐观察,看似信手拈来,实则处处暗合着作者对人生、对美学、对传统的深刻洞察。正是这种看似散漫,实则处处伏脉的设计,极大地激发了读者的主动参与性。我常常发现自己会在不同章节之间反复跳跃,去寻找那些隐藏的联系和共鸣点,这种主动的探索过程,比被动接受信息要有趣得多。它迫使你调动自己的知识储备和人生经验去填补其中的空白,最终形成的阅读体验,是高度个人化且极其丰富的,绝非那种线性叙事可以比拟的。

评分这部书的装帧设计实在让人眼前一亮,拿到手沉甸甸的,那种纸张的质感,摸上去有一种温润如玉的触感,而不是那种廉价的、摸着发涩的纸张。封面设计上,没有使用那种花里胡哨的图案,而是选择了非常简约的留白和几个意蕴深远的笔触,一下子就把人拉入了一种宁静致远的氛围中。尤其是字体选择,那种古朴中带着一丝现代感的宋体,排版得疏密有致,读起来非常舒服,眼睛一点都不会感到疲惫。我在家里的阅读角,把它放在红木书架上,光是摆着,都觉得整个房间的书卷气都提升了好几个档次。它不仅仅是一本书,更像是一件值得珍藏的艺术品。这样的用心程度,在现在的出版物里已经非常少见了,很多出版社为了追求速度和成本,在材质上越来越敷衍,但这部作品显然是反其道而行之,真正做到了对“阅读体验”本身的尊重。光是冲着这份对物料的执着,我都愿意推荐给那些同样注重生活品质的朋友们。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有