具体描述

目录

用户评价

从整体的阅读体验来看,这本书的节奏控制堪称一绝。它没有一味地追求紧凑和高潮迭起,而是懂得在关键时刻设置“留白”,让读者有时间消化刚刚读到的那些震撼人心的场景或深刻的感悟。我发觉自己读到某些段落时,会忍不住放下书本,走到窗边,望着远方发呆,试图去捕捉作者描述的那种意境。这种能将读者的思绪从文字中抽离出来,带入到现实的沉思中的能力,是很多当代文学作品所不具备的。这本书更像是一个陪伴者,它不催促你快点翻页,而是鼓励你慢下来,去感受文字背后的呼吸和心跳。它带来的阅读满足感是持续而绵长的,不是那种读完就丢到一边的即时快感,而是读完之后,依然能在记忆深处留下清晰的印记,偶尔还会回味起某个特定的场景,仿佛自己也曾在那条路上走过。

评分这本书最近在书店里被我偶然翻到,封面设计倒是挺有古典韵味的,那种淡淡的墨香感让人立刻觉得这不是本新潮的快餐读物。我最先吸引我的,是它那一组排版,字里行间透着一种精心雕琢的味道,不像现在很多为了赶工期而显得敷衍的作品。这本书虽然厚度适中,但拿在手里沉甸甸的,让人感觉内容肯定扎实。我花了一些时间在试读区浏览,发现它似乎更注重叙事节奏的把控,没有那种急于抛出重磅炸弹的浮躁感,反而像一位老者在慢悠悠地讲述他年轻时的见闻,每一个场景的铺陈都带着一种历史的厚重感,让人忍不住想要静下心来细细品味。我特别留意了它的装帧工艺,纸张的触感很舒服,油墨的味道也恰到好处,对于一个注重阅读体验的人来说,这是非常重要的加分项。总的来说,从外在给人的感觉,这本书绝对是那种值得收藏,可以放在书架上,时不时拿出来翻阅的类型,它散发着一种历经时间沉淀的魅力,让人对即将展开的文字内容充满了期待和敬意。

评分这本书的排版设计确实是业界良心,字体大小适中,行距拿捏得恰到好处,即便是长时间阅读也不会感到眼睛疲劳。这对于一本篇幅不算短的作品来说,是非常重要的细节。我关注到了书中的一些插图或者地图的运用,它们并非简单的装饰,而是作为叙事的辅助工具,清晰地勾勒出作者的行进路线和所处的地理环境,这点做得非常专业和严谨。我甚至在想,如果这本书是某个学术机构的出版物,我想也不会有人质疑其严谨性。它在处理一些文化冲突和理解差异时的态度,也值得称赞,作者保持了一种高度的尊重和谦逊,没有用现代的眼光去简单评判过去的习俗,而是努力去理解其产生的时代背景。这种成熟的视角,让读者在跟随作者的文字时,也能自然而然地培养起一种更宽广的包容心,这是阅读一本优秀作品带来的潜移默化的影响。

评分说实话,我以前对这类带有明确地域指向性的作品兴趣不大,总觉得它们容易流于表面,写不出什么新意。但这本书的独特之处在于,它似乎跳脱了单纯的“到此一游”的范畴,而是把每一次的抵达都变成了一次内心的溯源。我注意到作者在叙述过程中,频繁地引用了一些典故或者历史事件,这使得原本平淡的旅程瞬间变得富有历史纵深感。这种知识和体验的巧妙结合,让阅读过程变成了一种持续的学习,你不仅在跟着他的脚步走,同时也在被动地接受历史和文化的熏陶。我特别喜欢它在描绘自然景观时所使用的那种近乎哲学的语言,它不只是描绘“山是什么样”,而是描绘“山在告诉我什么”。这种由外而内的深入挖掘,让这本书的价值远超出了普通游记的范畴,它更像是一部关于“发现自我”的随笔集,只不过记录的载体是广阔的远方。

评分我得说,这本书的定价虽然略显偏高,但当你翻开目录,看到那些章节的标题时,那种对未知旅程的渴望立刻就战胜了钱包的焦虑。它不像市面上那些旅游指南那样,只是简单罗列景点和美食,这本书的文字里似乎蕴含着更深层次的东西,一种对“行走”本身意义的探讨。我试着去想象作者在记录这些文字时的心境,他笔下的光影变化、风声雨声,都仿佛被赋予了生命,立体得让人能感受到空气中的湿度。更让我惊喜的是,它在描述人物互动时,没有使用那种刻板的标签式描写,而是通过细微的动作和眼神交流,勾勒出复杂的人性侧面。这种细腻的观察力,让我联想到一些经典的文学作品,它们不只是记录事件,更是记录“人”在特定环境下的精神状态。这本书的语言风格是内敛而富有张力的,没有过多华丽的辞藻堆砌,但每一个词语的选择都像是经过千锤百炼,精准地击中了阅读者的情绪共鸣点,让人读后久久不能平静。

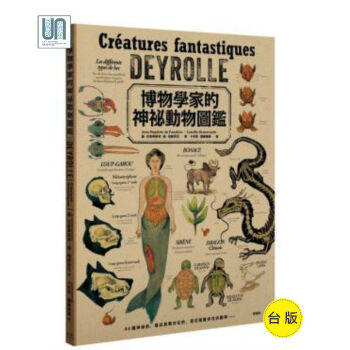

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有