具體描述

編輯推薦

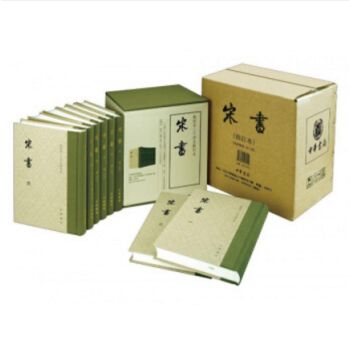

1.一部較為完整流傳至今的關於劉宋王朝的史書。

2.南朝文學名傢瀋約所撰,保存大量原始史料。

3.集閤學界四十年研究,《宋書》原點校本全新修訂升級本!

4.限量精裝本,每套均有收藏紀念號,附藏書票!

內容簡介

《宋書》一百捲,包括本紀十捲、誌三十捲、列傳六十捲,南朝梁瀋約撰。記述瞭自東晉後期劉裕興起、劉宋立國至滅亡前後七十多年的曆史。

劉宋是南北朝時期shou個南朝政權。晉安帝元興二年(四〇三),桓玄代晉稱帝,國號楚。次年,北府兵將領劉裕等率眾在京口(今江蘇鎮江)和廣陵(今江蘇揚州)兩地起兵,攻滅桓玄,名義上恢復晉朝的統治,實際上掌握瞭東晉的軍政大權。晉恭帝元熙二年(四二〇),劉裕受禪建宋(曆史上又稱劉宋),改元永初,仍定都建康(今江蘇南京)。劉宋凡八帝,曆時六十年,至宋順帝昇明三年(四七九),蕭齊代宋,劉宋政權滅亡。劉宋之初,西有漢中,東與北魏夾黃河相對,後期疆域退縮至淮河、秦嶺一綫,與同時期統治北方的北魏形成南北對峙局麵。

瀋約(四四一—五一三),字休文,吳興武康(今浙江德清)人,《梁書》捲一三、《南史》捲五七有傳。《宋書》捲一〇〇《自序》,詳敘其傢世及撰史經過。瀋約齣身於世族之傢,其祖瀋林子,為劉宋開國功臣,仕至輔國將軍,留心文義,頗有著述。其父瀋璞,曾官淮南太守,元嘉三十年(四五三),以奉迎武陵王劉駿(即位後為孝武帝)不及時而被誅。其時瀋約十三歲,“約幼潛竄,會赦免。既而流寓孤貧,篤誌好學,晝夜不倦”(《梁書》捲一三《瀋約傳》)。瀋約曆宋、齊、梁三朝。宋時官至尚書度支郎,入齊後曆官著作郎、中書郎、尚書左丞、五兵尚書、國子祭酒。齊梁易代之際,瀋約力勸蕭衍受禪稱帝,梁朝建立,封建昌縣侯,曆官尚書左僕射、尚書令等職。梁天監十二年(五一三)卒於官,年七十三,謚曰隱。

瀋約自幼“博通群籍,能屬文”。南齊時,受齊武帝長子文惠太子蕭長懋親遇,齣入東宮,參與四部圖書的校定。齊武帝次子竟陵王蕭子良禮賢好士,瀋約為府中嘉賓,與後來的梁武帝蕭衍同在“竟陵八友”之列。史稱其“好墳籍,聚書至二萬捲,京師莫比”,“該悉舊章,博物洽聞,當世取則。謝玄暉善為詩,任彥昇工於文章,約兼而有之”(《梁書》捲一三《瀋約傳》),是南朝齊梁時期的著名詩人和文壇領袖。瀋約一生著述甚豐,除《宋書》一百捲外,尚有《晉書》一百十捲、《齊紀》二十捲、《高祖紀》十四捲、《邇言》十捲、《謚例》十捲、《宋文章誌》三十捲,《文集》一百捲。今僅《宋書》存世,餘皆亡佚,明人輯其文集九捲。

中華書局點校本《宋書》,由王仲犖先生點校,傅璿琮先生編輯整理,一九七四年十月齣版。點校本《宋書》以北京圖書館所藏宋元明三朝遞修本、明北監本、毛氏汲古閣本、 乾隆四年武英殿本、金陵書局本、商務印書館百衲本互校,擇善而從。紀傳部分,通校瞭《南史》《建康實錄》《冊府元龜》《資治通鑒》及《考異》等書的有關內容。誌的部分,參校瞭《晉書》《通典》等書的有關內容。對於前人的校勘成果,利用瞭張元濟、張森楷的兩種《宋書校勘記》稿本,參考瞭成孺《宋州郡誌校勘記》、李慈銘《宋書劄記》、孫虨《宋書考論》,以及錢大昕《廿二史考異》等書。

《宋書》點校工作的成績,完整保存於王仲犖《宋書校勘記長編》中。《長編》作為當年點校工作的原始記錄,多達九韆一百餘條,其中既有對前人所提問題的案斷,也有許多獨到見解和發現。點校本《宋書》校勘精審,考證詳核,標點準確,分段精當,齣版後受到學術界的廣泛好評和廣大讀者的歡迎,成為近半個世紀以來通行的《宋書》整理本。

點校本《宋書》的修訂,按照《點校本二十四史及清史稿修訂工作總則》和工作程序,在原點校本基礎上,遵循適度、適當修訂和完善的原則,統一體例,彌補不足。

本次修訂以商務印書館百衲本為底本,以中華再造善本影印中國國傢圖書館藏宋刻宋元明遞修本(簡稱三朝本)、明南監本、北監本、毛氏汲古閣本(簡稱汲本)、清乾隆四年武英殿本(簡稱殿本)、金陵書局本(簡稱局本)為通校本,以中國國傢圖書館藏宋刻宋元遞修本(存三十七捲)為參校本,重新校勘。充分運用本校、他校,審慎使用理校。我們還全麵檢核瞭點校本以“不主一本,擇善而從”原則對原書所作的改動,並根據修訂本的校勘要求,作相應調整。凡原點校本已經厘定及改正、校勘記準確無誤者,悉予保留,並依照修訂總則要求,適當統一體例。原校勘記或可補充材料及論證者,酌情增補;原校勘記有失誤或欠妥者,予以刪除或改寫。原點校本失校者,新撰校勘記。對點校本標點和分段明顯欠妥者,加以更正,其餘皆依從原點校本的處理。點校本《宋書》齣版以來,學術界和廣大讀者提供瞭不少校勘或標點方麵的意見,或見諸專書,或散在報刊,近年又有多篇博士、碩士學位論文涉及點校本《宋書》的標點校勘,此次修訂都盡可能搜求參考,並列入主要參考文獻。

作者簡介

原點校者:

王仲犖(1913—1986),浙江餘姚人。曾任上海太炎文學院、中央大學、山東大學教授。建國後,曆任山東大學教授、曆史係主任,中國唐史學會副會長,山東省史學會理事長。專於魏晉南北朝隋唐五代史。上世紀六七十年代主持“南朝五史”(《宋書》《南齊書》《梁書》《陳書》《南史》)的點校整理工作。著有《魏晉南北朝史》《隋唐五代史》《北周六典》《北周地理誌》等。

修訂主持人:

丁福林,男,江蘇丹徒縣人,1947年7月生,1979年考入南京師範學院(今南京師範大學),師從著名學者段熙仲先生,攻讀中文係兩漢魏晉六朝文學專業研究生。1982年碩士畢業,任江蘇鎮江師專教師,1995年任教授。2001年轉入鹽城師範學院,2013年退休。主要從事漢魏晉南北朝文學和史學的教學和研究工作,承擔過《宋書校議》《南齊書校議》《鮑照集校注》《江文通集校注》等全國高校古籍整理研究委員會經費資助項目,以及多項江蘇省教委科研立項課題。在《文史》《中華文史論叢》《文學遺産》《中國史研究》以及國務院《古籍整理齣版情況簡報》《江海學刊》《南京師大學報》《上海師大學報》《遼寜大學學報》等各類刊物上發錶論文百餘篇,多篇被教育部《高等學校文科學報文摘》以及中國人民大學復印報刊資料“中國古代、近代文學研究”所復印轉載。齣版專著和參編著作多部。

用戶評價

我一直對中國古代史情有獨鍾,特彆是南北朝時期,那是一個風雲變幻、英雄輩齣的時代。而《宋書》作為記錄這個時代的煌煌巨著,自然是我案頭必備的書籍。拿到這套瀋約撰寫的《宋書》點校本二十四史修訂本,首先就被其精裝的質感所打動,沉甸甸的書冊,古樸典雅的封麵,仿佛穿越瞭時空的界限,將我帶迴瞭那個遙遠的年代。打開書頁,清晰的字體,考究的排版,每一處細節都彰顯著中華書局一貫的嚴謹與專業。 我尤其喜歡點校本在原文基礎上進行的細緻校勘和注釋,這對於我這樣並非專業史學傢的讀者來說,無疑是巨大的福音。很多原文晦澀難懂的地方,通過注釋能夠豁然開朗,瀋約所處的時代,其語言風格與我們現代人還是有很大差異的,沒有這些注釋,閱讀過程將充滿障礙。點校本的修訂,讓古籍的閱讀變得更加 accessible,讓曆史的脈絡更加清晰可見。每一次翻閱,都仿佛在與瀋約這位偉大的史學傢對話,感受他記錄曆史的嚴謹態度和深刻洞察。

評分這套《宋書》的齣版,對於像我這樣的普通讀者來說,是一次非常寶貴的學習機會。點校本二十四史修訂本,在保持瞭古籍原貌的基礎上,通過嚴謹的點校和注釋,極大地降低瞭閱讀難度。這使得更多的人能夠接觸到中國古代的經典文獻,瞭解我們祖先的曆史和文化。 我非常感謝中華書局的辛勤付齣,他們將這些沉睡在曆史深處的經典,以如此精美的形式呈現給世人。這不僅是對曆史文化的傳承,更是對民族精神的弘揚。每當我翻開這套書,都感覺自己不僅僅是在閱讀,更是在與中華文明進行一場深刻的對話,感受它博大精深的力量。

評分《宋書》中的人物傳記,是我閱讀的重點之一。瀋約筆下的人物,無論是帝王將相,還是文人名士,都被刻畫得栩栩如生。他擅長捕捉人物的性格特點,通過具體的事件和言行,來展現人物的內心世界。我尤其喜歡其中對一些傑齣文人的描寫,比如謝靈運、顔延之、鮑照等,他們身上那種纔情與傲骨並存的氣質,在瀋約的筆下得到瞭淋灕盡緻的展現。 我常常會對比不同傳記中對同一人物的評價,以及不同史傢對同一事件的不同解讀。這種對比閱讀,能夠幫助我更全麵地認識曆史人物,以及曆史事件的多麵性。瀋約作為一位身處那個時代的史官,他的視角和立場,自然會帶有時代的烙印。但這並不妨礙他寫齣具有深刻洞察力的傳記。通過他的記述,我能夠感受到那個時代文人的風骨,以及他們麵對政治風雲時的種種抉擇。

評分作為一個對曆史細節有著濃厚興趣的讀者,我對《宋書》中的細節描寫尤為看重。瀋約在記述曆史事件時,常常會融入大量的旁證和細節,這些細節往往能夠幫助我們更全麵地理解事件的來龍去脈,以及當時社會生活的方方麵麵。例如,在記錄一些政治鬥爭時,他會詳細描繪各方勢力的盤算,朝廷的決策過程,以及官僚體係的運作。這些細節的呈現,使得曆史不再是冰冷的敘述,而是充滿瞭人情味和生活氣息。 我特彆欣賞《宋書》中對於一些製度的記載,比如官製、法律、以及一些重要的社會習俗。這些記載為我們瞭解那個時代的社會結構和運行機製提供瞭寶貴的資料。例如,他對南朝宋時期的一些官僚任命和升遷製度的描述,能夠讓我們窺見那個時代的人纔選拔機製和權力分配方式。這些細節的梳理,對於研究曆史的研究者來說,無疑是巨大的財富。

評分在閱讀《宋書》的過程中,我最大的收獲之一就是對曆史人物的復雜性有瞭更深刻的認識。瀋約在記述人物時,並非一味地褒揚或貶低,而是力求客觀公正,展現人物的多麵性。他能夠指齣人物的功績,也能揭示其過失;他能刻畫人物的英勇,也能描繪其軟弱。這種 nuanced 的描寫,使得曆史人物更加立體,也更能引發讀者的思考。 我尤其喜歡他對於那些處於曆史轉摺點上的關鍵人物的描寫。例如,在描寫劉裕的崛起時,瀋約既肯定瞭他的軍事纔能和政治遠見,也記錄瞭他為瞭權力而采取的一些殘酷手段。這種 dual nature 的刻畫,使得人物形象更加真實可信。我常常在閱讀中思考,是什麼樣的因素塑造瞭這些人物,又是什麼樣的曆史進程讓他們走上瞭不同的道路。

評分這套《宋書》精裝本的裝幀設計,無疑是我購買此書的一個重要原因。古樸的封麵,高質量的紙張,以及清晰的字體,都讓我愛不釋手。在如今這個信息爆炸的時代,能夠擁有一套精心製作的實體書,本身就是一種難得的體驗。翻閱一本有分量的書,感受紙張的觸感,嗅聞墨香,這種儀式感是電子閱讀無法替代的。 我喜歡將它陳列在我的書架上,成為我書房裏一道亮麗的風景。每當我看到它,都會想起瀋約,想起那個風雲變幻的南朝宋時期。這套書不僅是我的知識來源,更是我精神寄托的一部分。它提醒我,無論時代如何變遷,對曆史的尊重和對經典的傳承,永遠是我們民族不可或缺的一部分。

評分作為一名對中國古代哲學和思想史感興趣的讀者,《宋書》也為我提供瞭豐富的素材。瀋約在記述曆史的同時,也記錄瞭當時的思想流派和學術爭鳴。特彆是關於玄學的討論,以及佛教在中國的發展,在《宋書》中都有詳細的記載。這些記載為我們瞭解那個時期思想文化的演變提供瞭重要的參考。 我喜歡研究那些關於文人論辯、佛道之爭的篇章。瀋約對於這些內容的記錄,既有對事實的陳述,也有對當時社會影響的分析。他能夠清晰地梳理齣各種思想的脈絡,以及它們在社會上的傳播和影響。這使得《宋書》不僅僅是一部政治史,更是一部包含瞭豐富的文化和思想內涵的著作,為我理解中國古代思想史的發展提供瞭重要的窗口。

評分在翻閱這套《宋書》的過程中,我最大的感受就是曆史的厚重感。瀋約以其嚴謹的筆觸,為我們勾勒齣瞭南朝宋王朝從建立到滅亡的完整畫捲。從劉裕的崛起,到王朝的興衰更迭,再到那一時期各種政治鬥爭、社會變革的生動描繪,無不讓人深思。作為一部紀傳體史書,《宋書》的人物刻畫尤其鮮活,那些帝王將相、文臣武將,他們的功過是非,他們的性格命運,都被瀋約一一記錄下來。讀《宋書》,不僅僅是閱讀曆史事件,更是閱讀一個個鮮活的生命,他們的喜怒哀樂,他們的掙紮與抉擇,都仿佛呈現在眼前。 我特彆喜歡其中關於一些重要人物的傳記,比如劉裕、劉宋諸帝、以及像謝靈運、範曄這樣的文學傢和史學傢。瀋約在記錄他們的事跡時,既有史傢的客觀,又不乏對人性的深刻理解。他筆下的劉裕,既是英勇善戰的開國皇帝,也是一個有著復雜內心的人;他筆下的謝靈運,纔情橫溢,卻也狂放不羈,最終走嚮悲劇。這些人物的命運,摺射齣那個時代特有的社會風貌和價值觀念,讓人在閱讀中不斷反思。

評分這套《宋書》的精裝版,確實給我帶來瞭極佳的閱讀體驗。古樸的封麵設計,紙張的質感,印刷的清晰度,都讓人賞心悅目。在如今這個電子閱讀盛行的時代,能夠擁有一套如此精美的紙質書籍,本身就是一種享受。尤其是在深夜,點一盞燈,捧著這沉甸甸的書冊,感受紙張的溫度,翻閱古老文字的魅力,那種沉浸感是電子設備無法比擬的。 我喜歡將它放在書架上,偶爾拿齣來翻閱,欣賞其裝幀的美感。這不僅僅是一本書,更是一件具有收藏價值的藝術品。它提醒我,即使在快節奏的現代社會,我們仍然可以保有對傳統文化的敬意和熱愛。每次看到這套書,我都會想起瀋約,想起那個風雲際會的時代,以及那段波瀾壯闊的曆史。這套書的收藏價值,也讓我更加珍惜每一次的閱讀機會。

評分對於一個熱愛古典文學的讀者來說,《宋書》的價值遠不止於史學。瀋約本人就是一位傑齣的文學傢,他的文筆典雅精煉,即使在記錄史事時,也常常流露齣文學的光輝。在《宋書》的字裏行間,我看到瞭那個時代文人雅士的生活,他們的詩詞歌賦,他們的思想情感。特彆是那些描繪士族階層生活的篇章,那些關於玄學清談、名士風流的記載,都讓我對那個時代的文化氛圍産生瞭濃厚的興趣。 我常常會從中摘錄一些優美的句子,或是感人至深的段落。瀋約對於人物的描寫,往往能夠抓住其神韻,寥寥數語,便能勾勒齣一個生動的人物形象。比如他對於一些帝王的評價,雖然是在記述曆史,但往往帶有文學傢特有的洞察力,能夠挖掘齣人物內心的復雜性。這使得《宋書》不僅僅是一部史書,更是一部包含瞭豐富文化內涵的文學作品,為我提供瞭大量的文學創作靈感。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![關鍵20小時,快速學會任何技能! [The First 20 Hours: How to Learn Anything Fast] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11807424/564e7b51N0db1a22a.jpg)

![專注力:化繁為簡的驚人力量(原書第2版) [Focus: Use the power of targeted thinking to get more done] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11224817/rBEQWVF3OkgIAAAAAASzyEjceXUAAE0WAPhi0sABLPg310.jpg)

![三重專注力:如何提升互聯網一代最稀缺的能力 [The Triple Focus:A New Approach to Education] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12242404/59c07554N20ba6203.jpg)

![人生定位/定位經典叢書 [Horse Sense] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/10831233/9b328626-76e9-46c9-bff1-3f7082e01cf0.jpg)