具体描述

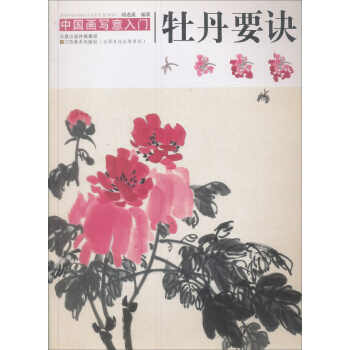

内容简介

葡萄古谓蒲陶、蒲桃、山葫芦等,相传是汉时张骞从西域引入。古代画葡萄最有名的是南宋末年的温曰观,人称温和尚。元宋无在《翠寒集》中曾记载温日观在西溪画过葡萄“吐作千年古怪藤,犹带西湖烟雨湿”。清金冬心于张水部宅内看到他的画后,也有诗句云:“怪叶狂藤等儿戏,俨然一领破袈裟。”我曾在《石渠宝笈》见过温和尚的葡萄图卷,其作意态萧疏,古穆淳朴,删繁就简,浑然天成。当然,谈到画葡萄还应该提及明嘉靖至万历年间屡试不第、性情纵放的徐渭,他画葡萄从不拘泥于形似,随意点染,皆成佳构,甚是好看。他有一首七言绝句几乎是他真实的人生写照:“半生落魄已成翁,独立书斋笑晚风。笔底明珠无处卖,闲抛闲掷野藤中。”

在近代,写意葡萄高手有吴昌硕、虚谷、齐白石、陈师曾、陶博吾等。

学习传统用笔、设色,葡萄是绝好的题材。同学们在画写意葡萄前宜多写生,如再能多读书,多临古碑帖,内外兼修,耐得寂寞,那么一定会创作出气息纯正、格调不俗的葡萄作品。

作者简介

胡老溪,1968年生于南京,祖籍浙江乐清。2001年江苏美术出版 社出版《胡老溪画集》,2008年西泠印社出版《当代江南中国画名 家——胡老溪卷》。现为江苏省美术家协会会员。内页插图

目录

葡萄概述葡萄结构

写意葡萄的画法(一)

写意葡萄的画法(二)

写意葡萄的画法(三)

葡萄叶的画法

葡萄藤蔓及藤根部的画法

先写老藤再铺写葡萄叶的画法

先铺画葡萄叶再写老藤的画法

创作示范一(山僧所植)

创作示范二(江心洲写生)

创作示范三(乡间野桥边所见)

创作示范四(清寂无俗情)

创作示范五(苍莽得古意)

创作示范六(老圃秋熟图)

创作示范七(墨痕浓处是深紫)

创作示范八(山雨打欲坠)

创作示范九(黄淬伯诗意)

创作示范十(得六舟揭本后写之)

创作示范十一(旧园葡萄高且疏)

创作示范十二(邻家小院所见)

创作示范十三(退园葡萄写来真)

创作示范十四(一架藤阴满院凉)

作品欣赏

精彩书摘

文房用具与绘画材料笔:毛笔的种类很多,大致可分为健毫、柔毫、兼毫三类。“以枯木为管,鹿毛为柱,羊毛为被……”秦时蒙恬制的毛笔即属兼毫。新笔笔锋多聚,宜白描勾线。皴、擦、点虱宜用旧笔,旧笔笔锋多秃,所作线条别具雄厚朴拙之趣。

墨:苏东坡好浓墨,董香光喜淡烟。墨分松烟和油烟两种,胶轻烟细者为宜。

纸:古人论佳纸云:“轻似蝉翼白如雪,抖似细绸不闻声。”纸有生宣与熟宣之分,写意宜用生宣。

砚:砚亦称“研”,用于研墨和掭笔。选砚应以砚面滑润、质地细腻为佳。

另需购买画毡、笔洗、颜料等,再刻上名章、闲章一二,以备落款时用。

用户评价

作为一名对传统水墨画情有独钟的爱好者,我寻觅一本能够深入浅出讲解写意牡丹的书籍已久。终于,我找到了《中国画写意入门:牡丹要诀》。这本书没有华而不实的辞藻,也没有故弄玄虚的理论,而是用最朴实、最真诚的语言,为我打开了一扇通往牡丹世界的大门。我尤其欣赏书中对“笔墨趣味”的讲解。作者并非简单地告知我们如何下笔,而是引导我们去体会毛笔在纸上游走时的那种“摩擦感”,以及墨色在宣纸上晕染开来的那种“淋漓感”。他会用非常形象的比喻,比如将勾勒花瓣的线条比作“舞动的丝带”,将点染花蕊的比作“金色的火焰”,这些生动的比喻,让我在练习过程中,能够更好地把握线条的力度和墨色的变化。书中对于“神韵”的解读,也让我茅塞顿开。作者认为,写意牡丹的神韵,在于其“含而不露”的姿态和“静中有动”的气韵。他通过讲解如何运用“顿挫”和“飞白”来表现花瓣的层次和卷曲,如何通过“惜墨如金”的点染来塑造花蕊的生机,让我深刻理解了写意画的精髓。我尝试按照书中的方法,去表现一朵含苞待放的牡丹,通过控制墨色的浓淡和笔触的虚实,我惊喜地发现,画面真的传递出一种蓄势待发、含苞待放的生机。这本书的每一个章节,都像是一次充满惊喜的探索,让我对写意牡丹的理解,又上了一个台阶。

评分我对这本书的评价,可以用“惊喜连连,收获满满”来概括。作者在讲解写意牡丹的绘画技法时,并没有一味地追求“速成”,而是非常注重“基本功”的训练。从最基础的“笔墨训练”开始,作者就引导读者去体会毛笔的“弹性和力度”,以及墨色的“丰富变化”。我记得书中有一个关于“水墨晕染”的练习,作者用非常形象的比喻,将墨色在宣纸上的晕染比作“云雾的流动”,让我深刻体会到了水墨的“写意”之美。在讲解“勾勒”技法时,作者也给了我很大的启发。他并非只强调线条的“流畅”,更是注重线条的“力度”和“韵律”。他会指导我们如何根据花瓣的形态,来调整线条的粗细、曲直和顿挫,从而表现出花瓣的“韧性”和“张力”。我还注意到,书中在讲解“赋彩”时,也给了我很多惊喜。作者鼓励我们大胆尝试色彩的搭配,并且分享了一些“独门秘籍”,比如如何用“曙红”调出“暗红”来表现花瓣的阴影,如何用“草绿”调出“墨绿”来表现叶片的层次。这些色彩的运用,让我的牡丹画作,一下子变得鲜活起来。我尝试着去画一幅色彩丰富的牡丹,通过运用书中的色彩搭配技巧,我惊喜地发现,画面真的有了“活气”,仿佛牡丹就在眼前盛开一般。这本书,不仅仅是一本绘画技法的指导书,更是一本“国画启蒙书”,让我对写意牡丹有了全新的认识。

评分读完这本书,我最大的感受就是,原来画牡丹可以如此“随心所欲”,却又能“法度森严”。作者在传授技法时,始终强调“个性化”和“创造性”,他鼓励读者打破固有的思维模式,去发现属于自己的绘画语言。然而,这种“随心所欲”并非漫无边际,而是建立在深厚的基础之上。书中对于“笔法”的讲解,就非常有条理。作者从最基础的“点”开始,讲解了如何运用不同的笔触来表现花瓣的厚度和质感。他会细致地分析,当用“指点”来表现花瓣边缘的卷曲时,需要何种力度和角度;当用“豆点”来表现花蕊时,又需要何种笔锋和墨色。我还注意到,书中在讲解“结构”时,也给了我很大的帮助。作者会将一朵牡丹花拆解成最基础的构成元素,比如花瓣、花蕊、花托、叶子等,然后分别讲解如何去塑造每一个部分。他还会强调各个部分之间的“呼应”关系,让读者明白,一朵完整的牡丹,是由无数个细节相互配合而成的。我尝试着去画一幅层次分明的牡丹,通过运用“层层叠叠”的笔法来表现花瓣的堆叠,再通过“虚实相间”的墨色来区分花瓣的明暗,我惊喜地发现,画面真的有了立体的空间感。这本书,就像一位循循善诱的良师,让我从“模仿”走向了“创造”,从“束缚”走向了“自由”。

评分这本书的封面设计就极具吸引力,深沉的墨色背景衬托着几朵雍容华贵的牡丹,花瓣的层次感和色彩的晕染都恰到好处,一看就觉得是出自大师之手。翻开书页,纸张的质感也相当不错,厚实而略带哑光,非常适合绘画创作。我尤其喜欢它对牡丹花各个品种的介绍,不仅仅是简单的图鉴,更融入了作者多年对牡丹的观察和感悟。比如,书中对“魏紫”的描绘,不仅仅是描述其色彩的娇艳,更是捕捉了它那种“姚黄”所没有的、带着几分傲世独立的风骨。作者在讲解笔触和墨色的运用时,也提供了非常细致的步骤图,并且标注了每一个落笔的关键点。我试着临摹了一朵,发现以往画牡丹时总是显得呆板,这次学到了如何用浓淡干湿的变化来表现花瓣的体积感和透明感,尤其是对花蕊的点染,以往总是模糊不清,而书中教的用焦墨点触,再用淡墨晕染,瞬间就让花蕊有了生命力。而且,这本书的排版也很人性化,留白充足,方便读者在旁边做笔记或者进行临摹练习。虽然我不是专业画家,但通过这本书,我感觉自己离画出心目中的牡丹又近了一步,那种满足感是无法用言语来形容的。它不仅仅是一本绘画技法的指导书,更像是一位循循善诱的老师,带着我一步步走进写意牡丹的奇妙世界。

评分这本书给我的感觉,就像是在一个春光明媚的午后,与一位技艺精湛的老画师围坐在一起,听他娓娓道来关于牡丹的那些“秘籍”。作者的讲解方式非常独到,他不仅仅是传授笔墨技法,更是引导我们去“读懂”牡丹。他会详细讲解牡丹在不同季节、不同环境下的形态变化,以及这些变化如何体现在画作中。例如,在描绘盛夏时节的牡丹时,作者会提示我们如何运用湿润的墨色和晕染的手法,来表现花瓣上因炎热而略显“疲态”但又不失雍容的神韵。这一点我之前从来没有注意到。书中关于“用笔”的讲解,也让我受益匪浅。作者强调“中锋用笔”的重要性,并且通过大量的实例图,展示了如何运用中锋来勾勒出圆润而富有弹性的线条,从而塑造出饱满的花瓣。我还注意到,作者在讲解“调色”时,也给了我很多启发。他鼓励我们尝试用“墨”来调和色彩,而不是仅仅依靠颜料本身。例如,在画淡粉色的牡丹时,他会指导我们如何在粉色中加入少量的墨,这样调出的颜色会更加沉稳,而且富有层次感,不会显得过于“腻”。我尝试了书中的方法,画出的牡丹,色彩更加和谐,而且画面也更加耐看。这本书的内容,真的是非常实用,而且富有艺术性。

评分我一直认为,学习国画,尤其是写意画,最难能可贵的是能够找到一位真正懂画、懂生活、并且善于表达的老师。这本书,恰恰给了我这种感觉。作者的文笔流畅而富有感染力,他没有用那些枯燥的术语来堆砌,而是用一种非常生活化的语言,将复杂的绘画技法娓娓道来。例如,在讲解如何表现牡丹的“神韵”时,作者引用了许多古诗词,将牡丹的姿态与文人的情怀巧妙地结合起来,让我深刻理解了写意牡丹不仅仅是形似,更重要的是神似。我记得书中有一个章节是关于“留白”的运用,作者用“虚实相生”来解释,并且通过几个具体的例子,展示了如何利用留白来烘托主体,营造画面的空间感和意境。这一点对我帮助特别大。我以前画画,总是习惯于把画面填得满满当当,显得有些局促。读了这本书,我才明白,有时候“不画”比“画”更能打动人。在讲解如何表现牡丹花瓣的“质感”时,作者分享了一个小技巧,就是用“飞白”来表现花瓣边缘的卷曲和褶皱,这样可以产生一种粗糙而富有生命力的肌理感。我照着做了,效果出『别』。以往我的牡丹花瓣总是显得光滑而缺乏表现力,运用了飞白之后,花瓣仿佛真的有了触感,而且画面也更显生动。这本书的内容实在太丰富了,每一页都充满了作者的心血和智慧。

评分这本书的价值,远远超出了我购买它的初衷。我原本只是想学习一些基础的牡丹绘画技巧,但这本书却让我领略到了写意牡丹背后所蕴含的深厚文化底蕴和哲学思想。作者在讲解绘画技法的同时,也融入了大量的中国传统文化知识,比如对牡丹花“花中之王”美誉的由来,以及历代文人墨客对牡丹的赞美之词。这让我在绘画的过程中,不仅仅是在描绘一朵花,更是在感受一种文化,一种精神。我特别喜欢书中关于“意境”的阐述。作者强调,写意牡丹不仅仅是追求形似,更重要的是要通过画面来传达一种情感,一种氛围。他会引导读者去思考,在不同的心境下,如何通过笔墨的变化来表现出牡丹的“傲骨”、“风情”、“富贵”等不同的意境。在讲解如何表现牡丹的花托和叶子时,作者也给了我很多启发。以往我总是把花托和叶子画得过于程式化,缺乏生气。而书中强调了叶子的“舒展”和“翻转”,以及花托的“承托”作用,通过运用不同的笔触和墨色,让叶子显得更加灵动,花托也更加稳重。我尝试着去表现一幅雨后初霁的牡丹,通过用淡墨勾勒花瓣,再用清水晕染,配合着飞白表现的叶片,画面真的传达出一种清新脱俗、洗尽铅华的意境。这本书,无疑是一次心灵的洗礼,一次艺术的启迪。

评分初次翻阅这本书,便被其扉页上那幅栩栩如生的牡丹图所吸引。那是一种大气磅礴,又不失细腻柔美的风格,仿佛能闻到淡淡的花香。我是一名初学者,之前尝试过几本国画入门书籍,但总感觉理论大于实践,或者技法讲解过于零散,难以形成系统的认知。这本书却完全不同,它以一种非常系统且循序渐进的方式,带领我一步步走近写意牡丹的艺术世界。书中的内容划分得非常清晰,从最基础的执笔、运腕,到如何调墨、用墨,再到如何勾勒花瓣、点染花蕊,每一个环节都讲解得细致入微。我尤其欣赏书中对于“墨韵”的强调。作者并非简单地讲解墨色的浓淡干湿,而是深入剖析了墨色在写意画中是如何承载情感、表现意境的。例如,在描绘处于花期不同阶段的牡丹时,作者会根据花瓣的舒展程度、水分的饱满程度,来调整墨色的运用。当花瓣初绽时,用浓墨勾勒,显得苍劲有力;当花瓣盛开时,用湿墨晕染,则显得雍容华贵。书中的范例图也极其精妙,每一幅都经过精心构思,不仅技法精湛,更充满了诗意。我尝试临摹了一幅,在学习作者如何用侧锋逆笔来表现花瓣的肌理感时,我发现以往我总是用顺锋去勾勒,显得线条过于光滑,缺乏质感。而运用侧锋逆笔,则能有效地表现出花瓣边缘的卷曲和褶皱,让画面立刻有了生命力。这本书就像一位经验丰富的老者,耐心地指引我,让我感受到了写意牡丹的独特魅力。

评分这本书给我最深刻的印象,是其“科学性”和“系统性”。作者并非凭空而谈,而是基于对牡丹花多年深入的观察和研究,总结出了一套行之有效的写意方法。书中对于“解剖”的讲解,虽然不是真正意义上的科学解剖,但却对牡丹花的生长结构、花瓣的走向、叶片的脉络等进行了非常细致的分析。这让我明白,为什么画家在表现牡丹时,要遵循一定的规律,而不是随意乱画。例如,作者在讲解如何表现牡丹的“花萼”时,就详细分析了花萼的形状、质感以及它与花瓣之间的关系,并且提供了多种表现手法。这一点对于我来说,是全新的视角。我以往画牡丹,很少关注到花萼的细节,所以画面显得不够完整。读了这本书,我开始留意花萼在画面中的作用,并且尝试用略带“粗糙”的笔触来表现它的质感,让画面更加生动。书中对于“墨法”的讲解,也极其精妙。作者不仅讲解了墨色的浓淡干湿,更深入地阐述了墨色在表现花瓣“体积感”和“光影感”方面的作用。他会根据光照的方向,来指导读者如何运用“背光”和“向光”的墨色,从而塑造出花瓣的立体感。我尝试着去画一幅写实的牡丹,通过运用“层层累加”的墨法来表现花瓣的厚度,再用“飞白”来点缀花瓣的边缘,我惊喜地发现,画面真的有了立体感和光泽感。这本书,就像一本“牡丹绘画的百科全书”,让我学到了很多以前从未接触过的知识。

评分我一直对国画有着浓厚的兴趣,尤其偏爱牡丹那富丽堂皇又带着几分温婉的气质。这本书,可以说是我近期阅读过的最让我惊喜的一本。它并没有上来就灌输那些晦涩难懂的理论,而是从最基础的笔墨练习开始,引导读者去感受毛笔的力度和墨色的变化。我记得有一个章节是关于“勾勒法”的讲解,作者用非常形象的比喻,将勾勒的线条比作“筋骨”,强调了线条的力度和走向对于塑造花瓣形态的重要性。他甚至列举了不同力度和速度下勾勒出的线条所能产生的不同效果,这一点对我触动很大。以往我画牡丹,总是习惯于用一种力度去勾勒,使得画面缺乏变化。通过这本书的学习,我尝试用更轻柔的笔触描绘花瓣的边缘,再用稍重的笔触来勾勒花瓣的转折处,瞬间感觉画面有了呼吸感。书中还专门讲解了如何表现牡丹花瓣的“包裹感”和“舒展感”,这一点非常关键。我过去画牡丹,常常把花瓣画得过于平铺,缺乏立体感。而书中讲解的“负空间”运用,让我明白了如何通过留白来暗示花瓣的层次和空间关系,这一点真是醍醐灌顶。另外,作者在讲述色彩运用时,也给了我很大的启发。他并没有局限于传统的朱砂红和胭脂红,而是鼓励读者尝试运用更丰富的色彩,并且讲解了如何用墨色来调和色彩,使其更加沉稳而不失灵动。我按照书中的方法,调出了一个非常特别的紫红色,画出来的牡丹,感觉既有皇家气派,又不失文人墨客的雅致。

评分非常满意非常满意非常满意

评分质量好好的

评分非常满意非常满意非常满意

评分还不错

评分真是醉了…这本书里的样图还不如我这个初学者,也不知道是不是印刷的原因…

评分质量好好的

评分质量好好的

评分非常满意非常满意非常满意

评分真是醉了…这本书里的样图还不如我这个初学者,也不知道是不是印刷的原因…

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有