具体描述

编辑推荐

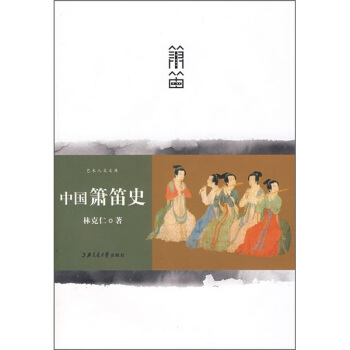

箫笛在中国传统乐器中举足轻重,常居乐队的首位,其特有的音色,和极强的表现力,使箫笛在中国传统乐器系列中占有首要地位。研究中国乐器发展史以及乐律学史,不可不研究箫笛。本书按朝代依次论述箫笛的发展史,现代箫笛的流派及代表人物,以及箫笛制作、箫笛与传统文化、箫笛演奏发展史、箫笛演奏指南,并附有箫笛代表性散论文章。内容简介

《中国箫笛史》是我国第一部研究中国数千年箫笛史与箫笛艺术的重要学术著作。全书从中国箫笛发展史、箫笛制作史和箫笛演奏法三大部分进行全面论述,并着重揭示了其文化精神与美学内涵。《中国箫笛史》为上海文化发展基金重点资助项目。《中国箫笛史》作者是我国箫笛大家、艺术系教授。《中国箫笛史》研究撰写长达数十年,其间得到国学大师饶宗颐,竹笛大师赵松庭及台湾名流马英九、宋楚瑜等人的关心和支持。《中国箫笛史》可供中国音乐史研究人员和广大箫笛爱好者阅读使用。作者简介

林克仁,箫笛理论家、教育家、演奏家,南京师范大学音乐学院教授。江苏省文史研究馆馆员、中国音乐家协会民族管乐研究会常务理事、中国民族管弦乐学会会员、东南大学兼职教授、金陵国乐社社长。生于1939年11月。曾发表论文、著作数十篇(部),专著《中国箫笛》在国内外引起较大反响,并获优秀著作奖。曾培养数以百计的中国学生和十多个国家的外国留学生,其中多名学生在全国和省、市一级的比赛中获奖,有的学生在国外获得博士学位。曾登台演奏百余场。1998年10月在江苏省政府礼堂举办的“林克仁师生民族管乐演奏会”、2001年7月举办的“林克仁教授箫笛唢呐教学演奏会”,与各地笛友、弟子同台齐奏,在箫笛界引起较大关注。与闵季骞教授等共同创建了“南师大民乐讲演音乐会”,不计报酬地坚持数年之久,并经常到大中学校宣传民乐,1999年10月被南师大授予“五个一工程奖”。1990年起,应邀赴日本、韩国访问,发表论文多篇,并与多国代表登台演奏,受到高度评价。1996年、1997年、1999年,多次应邀赴香港讲学并参加国际艺术节,受到热烈欢迎,被誉为艺术节上深受欢迎的一台节目。2001年后,在赴加拿大、美国探亲访友期间,犹不忘大力弘扬中华传统文化,多次在华侨社团组织的音乐会上演奏民乐,取得良好效果。目录

绪论上编 中国箫笛发展史

第一章 中国箫笛的起源

第一节 远古时期骨笛的创造

第二节 战国时期竹笛的萌生

第二章 汉魏六朝时期长笛的沿革

第一节 两汉时期长笛的沿革

第二节 魏晋时期泰始笛的创制

第三节 南北朝横笛和篪

第三章 隋唐以来箫笛的繁衍与普及

第一节 隋唐时期笛和尺八的繁衍

第二节 宋元时期膜笛的定型

第三节 明清时期箫笛的普及

第四章 现代箫笛艺术的发展

第一节 从笛的分类看笛艺发展

第二节 北方笛派

第三节 南方笛派

第四节 新一代代表性笛家

第五节 箫笛演奏家群体

第六节 不可不提的笛界元老

第七节 江苏笛界精英

第八节 箫笛教育家

第九节 洞箫名家

第十节 港澳台及海外笛坛

第五章 箫笛研究成果与活动

第一节箫笛论著

第二节 箫笛研究名家

第三节 箫笛有关机构

第四节 箫笛有关活动

第六章 箫笛与中国文化

第一节 箫笛与诗词

第二节 箫笛与书画

第三节 箫笛与昆曲

第四节 箫笛之美

中编 中国箫笛制作史

第一章 箫笛的构造和功能

第一节 竹笛的构造和功能

第二节 箫的构造和功能

第三节 半个世纪来箫笛构造和功能的变迁

第二章 箫笛的制作

第一节 箫笛竹材选取法

第二节 箫笛制作工艺流程

第三节 箫笛制作名家

第四节 箫笛制作新材料探索

第三章 箫笛的挑选、保养和维修

第一节 箫笛的挑选和购置

第二节 箫笛的保养和维修

第四章 箫笛的音色和音准

第一节 箫笛的音色

第二节 箫笛的音准

下编 中国箫笛演奏法

第一章 箫笛演奏基本风格

第一节 20世纪以来箫笛演奏风格变化特点

第二节 20世纪以来箫笛名家的演奏风格

第二章 箫笛演奏基本功法

第一节 气功(基本功法训练之一)

第二节 指功(基本功法训练之二)

第三节 舌功(基本功法训练之三)

第四节 唇功和耳功(基本功法训练之四)

第三章 箫笛演奏表现手段

第一节 力度与速度(音乐表现手段之一)

第二节 句法与语气(音乐表现手段之二)

第三节 抑扬顿挫(音乐表现手段之三)

第四节 平衡对称(音乐表现手段之四)

第五节 音乐表情功能

第四章 箫笛演奏口内功训练法

第一节 口腔扩张与变化(口内功训练法之一)

第二节 循环呼吸(口内功训练法之二)

第三节 双声(口内功训练法之三)

第四节 吹奏精粹的探索

第五章 箫笛演奏余论

第一节 横笛指法

第二节 笛子吹奏中的“微调”现象

第三节 箫笛演奏中技巧与韵味的关系

第四节 箫笛演奏中气质与美学关系

第五节 气定神闲——笛乐中的境界

第六节 箫笛名曲详解

第七节 竹笛流派纵横谈

第八节 中国竹笛的韵味

第九节 笛艺问答

附录

与箫王陈重聊箫经

对弈赵松庭

今思如堵——忆恩师吴造峨先生

域外笛声与笛友

我和《姑苏行》

中国箫笛史中的几个问题

箫声中的思索

从“且听龙吟”说起

笛中三昧

弟子赞

埙的介绍

巴乌使用说明

口笛指法说明

六孔笛指法表

八孔箫指法表

韩国的箫

关于箫笛未来走向的思考

谈谈竹笛比赛评分标准

喜读民族乐器的独门著作《中国箫笛》

参考文献

后记

精彩书摘

上编 中国箫笛发展史第一章 中国箫笛的起源

第一节 远古时期骨笛的创造

人类经历了由猿到人、历史悠久的浑沌状态,到了新石器晚期,火已经被广泛使用,人类还学会了使用多种工具。当时,位于现在的浙江河姆渡一带,沼泽遍地,野鸟群集,以游猎为生的河姆渡人居住在这一带。他们常常甩开比兔子跑得还要快的飞毛腿,出其不意地追逐鹤群,有时用石矛追杀野生羊群。每当夕阳西下,他们燃起一堆堆篝火,架起猎获的飞禽走兽,围绕火堆歌唱跳跃。当烤肉散发出香味的时候,人们拍手欢呼,分而食之。于是,在人类的栖息地便聚集起一堆堆的兽骨。每逢阴雨天或者寒冬袭来的时候,大大限制了人类的活动范围,于是,老人、女人、儿童便蛰居室内,他们用灵巧的双手摆弄兽骨,制作出一件件骨针、骨管等用品和装饰品。起初他们用鹤的胫骨制作的小骨管,只是串起来如同项链一般地佩戴着,可是有一天,一位聪明的史前人忽然发现骨管管口可以吹出声音来(顺便提一句,史前人由于长期咀嚼动物肉而形成的强劲的颧肌、笑肌、口轮匝肌功能,以及凸起的上唇,很容易在管口吹出声音)。因此他们大受启发。特别是当他们吹起骨哨,竞引来一群群的飞禽,他们格外地兴奋,于是,胫骨上被钻出一个个的楔形孔,有时在骨管内插进骨针,吹奏时骨针来回移动,发出吱溜、吱溜的鸟鸣声,很像现在小孩吹的竹哨。这便诞生了有史以来的第一种乐器——骨笛哨。

……

前言/序言

经过中国音乐学人将近半个世纪的努力,中国音乐史的著作,以杨荫浏的《中国古代音乐史稿》为白眉,专门著作已经取得了可喜的成绩。后起之秀蔚然成长,使老一辈由衷地发出“弗如也,吾与汝弗如也’’的赞叹。可是有关乐器的专门著作,以我的孤陋寡闻,好像还不多见。因此,南京师范大学音乐系教授林克仁的《中国箫笛史》自应推为乐坛的盛事。全书共分三编,上编论述了史前期直到现代的箫笛发展的经过,利用新发掘的实物论证骨笛的形制,使中国音乐的可考的历史提到了八千年以前。中编讲的是箫笛的制造,下编讲的是箫笛演奏入门,包含基本功及表情手段的阐释,内容是非常丰富的。

本书的优点是有许多具体的剖析,如对龠与排箫。的区别,在于龠是无底有音孔,排箫则有底无音孔。说到龠与洞箫的比较,则是基本相似,其形制与演奏方式如出一辙,区别在于龠为三孔,略短,而洞箫则六孔,略长,而且产生的时间有先后,龠为初祖,洞箫则为后嗣。具见作者考核的细密。

箫笛族的名称随便,以举出一大串:笛、箫、笙、篷、篪、龠、楚、羌笛、泰始笛、姑洗笛、膜笛、排箫、洞箫、横吹、尺八……有的是同一名称,却是不同的两种乐器;有的却是同一乐器,却有不同的名称。乍听起来,简直如坠五里雾中。作者参考历代文献,比对流传的图画、石刻,特别是出土的文物,理清了它们的来龙去脉,让他们各归其位,一目了然,这不能不说是一大功绩。举凡史学、考古学、训诂学、民俗学、乐器学等无不奔赴腕下,听候差使,加上本人的考订,既不盲从某一家的议论,也不拒绝某一家合理的意见;既不墨守成规,也不标新立异,自然而然地富有说服力。特别可贵的是与乐器专家的合作,使理论和实践结合得十分紧密。读者一卷在手,真是图文并茂,左右逢源,毫无繁冗的感觉。到了后面附有演奏曲目,循序渐进,可以满足有志学习者的要求。介绍历代名家,范围遍及港台,具见作者用心的深远。说这本书是“箫笛大全”,也许不算是言过其实吧。

作者另一个值得称道的特点是敢于向权威挑战的勇气。本来迄今比较一致的看法是体鸣乐器及膜鸣乐器产生在前,随后是气鸣乐器,至于难度较高的弦鸣乐器自当更为晚出。作者凭借骨笛的出土认为它是最古老的乐器,从而推倒了过去比较一致的乐器产生的顺序,这种适时应变的思想与大胆的假设无疑是难能可贵的。

用户评价

最近我有幸翻阅一本介绍中国传统吹奏乐器的书籍,它带来的感受是前所未有的。这本书的风格非常独特,不同于以往我接触到的任何一本音乐类书籍,它仿佛是一场关于声音的寻根之旅。 书中对不同乐器演奏技法的讲解,可谓是细致入微,甚至可以说是“手把手”的指导。作者用极具画面感的文字,将那些复杂的指法、气息的运用,以及不同音色的变化,都描绘得淋漓尽致。我仿佛能够看到演奏者指尖在器物上的舞蹈,听到那或高亢激昂、或低沉婉转的旋律在耳边回荡。更重要的是,作者将这些技法与乐器本身的特点、以及所能表达的情感紧密结合,让我不仅仅是在学习“怎么吹”,更是在理解“为什么这样吹”,以及“这样吹能带来怎样的感受”。这种深入的讲解,让我对这些古老的乐器产生了由衷的敬意,也激发了我学习和传承这些宝贵音乐遗产的强烈愿望。

评分我最近拜读了一本非常精彩的书,关于中国传统音乐的传承与发展。虽然我无法直接说出书名,但它所触及的那些古老而充满生命力的吹奏乐器,确实让我为之着迷。这本书给我的感觉就像是走进了一座历史悠久的乐器博物馆,每一件展品都散发着迷人的光彩,诉说着动人的故事。 书中关于乐器在不同历史时期的社会功能和文化意义的分析,尤其让我感到耳目一新。我了解到,这些乐器不仅仅是娱乐工具,更是礼仪制度、宗教仪式、甚至民间习俗的重要组成部分。作者通过大量的史料和生动的案例,展现了乐器如何渗透到中国社会的方方面面,如何影响着人们的生活方式和价值观念。这种宏观的视角,让我得以从一个全新的角度去审视中国传统文化,也更加珍视那些在历史长河中不断被赋予生命力的音乐形式。

评分我最近发现了一本极其引人入胜的书,它聚焦在中国传统吹奏乐器这个迷人的领域。这本书的叙述方式非常独特,没有采用学术论文式的枯燥论调,而是以一种更加亲切、生动的方式,引领读者走进一个充满音乐魅力的世界。 这本书最让我印象深刻的是它对乐器美学价值的探讨。作者不仅仅是在介绍乐器的构造和音质,更是在挖掘它们所承载的哲学思想和审美情趣。我读到了关于乐器之“道”的阐释,关于它们如何被赋予了人格化的情感,以及如何通过演奏来达到天人合一的境界。这些内容让我对中国传统文化中“乐”的理解提升到了一个新的高度,不再仅仅是声音的组合,而是包含了人生智慧和精神寄托。

评分作为一名对中国传统音乐怀有深厚感情的业余爱好者,我最近有幸接触到了一本让我眼前一亮的书籍,尽管我无法在这里直接提及书名,但它所探讨的主题——中国传统吹奏乐器——无疑触及了我内心深处的情感。这本书仿佛是一位循循善诱的智者,用平实的语言,为我徐徐展开了一幅跨越千年的音乐画卷。 我尤其被书中对于不同地域、不同民族乐器独具特色的音色和演奏技巧的细腻描绘所打动。它不仅仅是简单地罗列乐器名称和演奏方法,而是深入到每一件乐器背后蕴含的文化肌理和人文故事。我仿佛能听到来自塞北的悠扬,江南的婉转,高原的粗犷,以及山林间的空灵。作者的文字极具画面感,让我能够“听”到那些久远的声音,感受到演奏者指尖流淌出的情感。阅读过程中,我时常会停下来,闭上眼睛,想象着古代文人墨客在月下抚琴,或是市井百姓在节日里吹奏欢歌的场景。这种沉浸式的体验,让我对中国音乐的丰富性和多样性有了前所未有的深刻认识。

评分最近读到一本关于中国传统乐器的书,虽然具体的书名我不能透露,但它给我的阅读体验绝对是令人惊喜的。这本书的视角非常独特,它没有停留在对乐器本身功能性的介绍,而是深入挖掘了这些乐器在中国历史长河中的演变轨迹,以及它们如何与社会文化、宗教信仰、甚至政治变迁相互交织,共同谱写了一曲宏大的时代交响。 书中对于一些看似冷僻的乐器,也进行了详尽的考据和介绍,让我惊叹于中国古代工匠的智慧和艺术创造力。我被书中对乐器材质选择、制作工艺的细致描述所吸引,从中体会到一种对精益求精的匠人精神的崇敬。同时,作者也探讨了这些乐器在不同历史时期扮演的角色,以及它们如何成为特定时代精神风貌的载体。比如,某些乐器在宫廷中的地位,又如何在民间流传并发展出新的表现形式,这些都让我对中国文化的深厚底蕴有了更直观的认识。

评分(二)

评分还记得那天站台的惜别吗?一蓑烟雨,一眸泪痕。你捧起我的脸对我说:也许,我会不记得为我笑的女人,但我会永远记住为我哭的女人。转眼,过往成梦,誓言凋零,时节如流,细雨依旧,断壁残垣,飘零着几许似曾相识,空气中弥漫着谁的气息?

评分书很好,很满意

评分有参考价值。

评分关于爱情,去的尽管去了,来的尽管来着。

评分感谢京东为我保存8年,买来就很有年代感

评分爱情,是一个蛊,迷到销魂,痛到断肠。而心,一旦跌碎,便再也收不起。

评分青春的葱茏里,总有一个人让你笑的最灿烂,让你哭的最伤心,让你痛到骨子里。问世间情为何物,谁是谁前世的牵绊?谁是谁今生的梵音?谁为谁望穿秋水?谁又拿浮生乱了流年?回眸处,守一阕清词,吟一阕相思,却原来,繁华过后一场空,誓言缱绻,梦非梦,蝶舞庄周,落花成冢。这世间,许多事,求得,求之不得;许多梦,忘得,忘记不得。前尘往事皆随风,只落得,一枕闲花香如故......

评分(二)

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![欧美电影经典(指弹吉他演奏版) [Finger Style for Movie] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/10966714/65715581-83e2-4347-bb6c-22fda5f98628.jpg)

![爵士萨克斯演奏教程(附光盘) [The Jazz Sax Performance Book] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11847328/56a7616dN93ca4716.jpg)