具体描述

用户评价

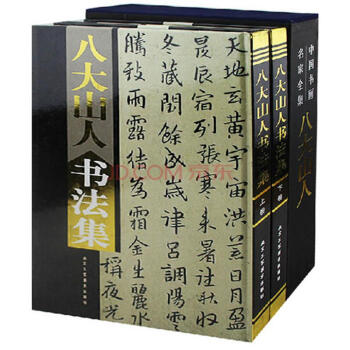

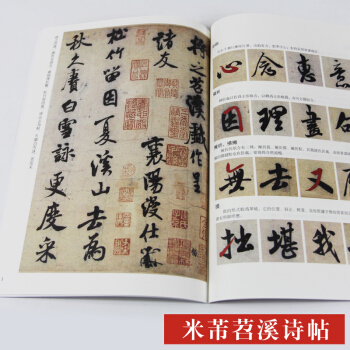

这本书的装帧设计真是让人眼前一亮,那封面材质摸上去有一种特殊的质感,厚实又不失细腻,光是捧在手里就能感受到出版方对这本书的用心。我尤其喜欢它在色彩搭配上的选择,那种沉稳中又不失典雅的色调,与书名所蕴含的书法意境完美契合。内页的纸张选择也极其考究,墨色在上面洇化得恰到好处,既保证了清晰度,又保留了原帖那种特有的温润感。我平时临帖时对纸张的吸墨性要求很高,很多字帖的纸张要么太光滑导致墨水浮着,要么太粗糙让笔触变得干涩,但这本字帖的纸张处理得非常到位,无论是使用毛笔还是硬笔去描摹,都能得到非常接近原帖的视觉效果和书写手感。装订工艺也十分扎实,平摊开来毫无压力,对于需要大篇幅临习的作品来说,这一点至关重要,可以确保每一个细节都能够被完整地展现和观察到。总的来说,从收到包裹的那一刻起,我就知道这不是一本普通的字帖,它是一件值得珍藏的书法艺术品。

评分关于字帖的“繁体字”处理,我觉得是非常贴合碑帖原貌的一个决定。对于学习传统书法的人来说,使用楷书或行书的简化字去套用古人的笔法,往往会产生一种错位感。米芾的书法,尤其是像《苕溪诗帖》这样的代表作,其结构和笔势是完全基于传统繁体字体系构建起来的。阅读和临习过程中,我发现那些在现代简化中被弱化或改变了笔顺的字,在这本字帖中得到了完美的保留,这对于理解运笔的逻辑链条至关重要。比如某个繁体字的左偏旁,其起笔和收笔的方式,如果按照简化后的字形去写,会显得十分别扭,但对照原帖,就能立刻明白米芾是如何在行进中完成这个复杂的结构转换的。这种尊重传统的做法,无疑是为我们这些追求“入古出新”的书法学习者铺平了一条更顺畅的道路,它要求我们不能偷懒,必须深入理解每一个汉字的构造之美。

评分作为一名长期钻研硬笔书法的爱好者,我常常苦于找不到能够真正兼顾“大尺幅高清还原”与“现代书写工具适应性”的字帖。市面上很多高清字帖,虽然原帖细节惊人,但由于放大比例过大,细节的锐度在用钢笔或硬笔进行描摹时反而难以把握,笔画的粗细变化在小尺寸的书写工具上难以复制。然而,这本《米芾苕溪诗帖》在这一点上做得非常出色。它似乎找到了一个完美的平衡点,即在保持米芾那行云流水般的草书神韵的同时,那些细微的提按顿挫和转折处,用硬笔的尖锐笔触去捕捉时,依然能感受到其力量的传递,而不是变成僵硬的线条堆砌。我尝试用0.5的针管笔进行局部描摹,发现那些飞白和疾速收笔的瞬间,完全没有因为工具的限制而丢失神采,这对于我们这些希望将古典意境融入现代书写的人来说,简直是福音。

评分这本书的临习指导部分,虽然篇幅不长,但其精炼度和针对性堪称一绝。它没有冗长空洞的理论说教,而是通过极其精准的局部放大和关键点标注,直接指向了米芾用笔的“痛点”和“妙处”。我特别欣赏它对“风樯阵马”那种气势的解析——它不是简单地告诉你“要写快”,而是通过图解的方式展示了米芾在同一笔画中如何巧妙地结合了中锋的稳健和侧锋的飞扬,以及墨色的浓淡变化是如何配合速度的。对于像“蹁跹”这种连绵复杂的草书结构,它用不同颜色的箭头清晰地标示了提笔和换笔的位置,这在临习过程中极大地减少了反复揣摩的时间,让学习者能够更专注于“感觉”的捕捉而非“结构”的辨认。这种高效且直观的教学方法,使得即使是初次接触米芾行草的习练者,也能迅速抓住其神韵的要害,避免了盲目模仿而不得要领的困境。

评分这本书的选材角度,在我看来,体现了一种极为高明的学术态度。它不仅仅是简单地将米芾的《苕溪诗帖》进行影印放大,而是深入挖掘了其背后的文化土壤和艺术演变脉络。我特别留意到其中关于米芾生平和创作背景的引言部分,作者没有采用平铺直叙的流水账式介绍,而是通过一系列精准的史料切片,构建了一个立体的人物形象,让我们能更好地理解“刷字”风格是如何在特定历史环境下孕育而生的。这种对文本背景的深挖,极大地提升了字帖的附加值,让临习者不仅仅是在模仿笔画,更是在与古人的精神世界进行对话。比如,对于“米颠”这个称谓的考证和分析,就非常细致入微,解释了这种非议背后所蕴含的士人对个性化表达的追求与传统规范之间的张力。这种深度的解读,远超一般字帖的范畴,更像是一本小型而精悍的书法史研究读物。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有