具体描述

内容简介

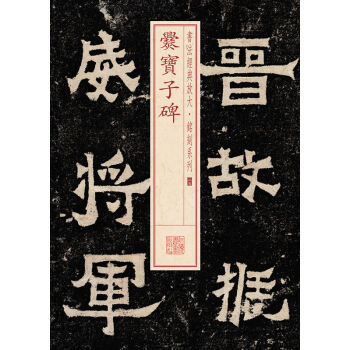

《中国历代法帖名品:大观太清楼帖(第7卷)》主要内容包括:月半念帖、长素帖、知念帖、长风帖、谢生帖、初月帖、时事帖、参朝帖、前从洛帖、二书帖、十月七日帖、皇象帖、远妇帖、阮生帖、君晚帖、嘉兴帖、尚停帖、长平帖、诸疾帖等。内页插图

目录

秋月帖桓公帖

谢光禄帖

徂暑帖

月半念帖

长素帖

知念帖

长风帖

谢生帖

初月帖

时事帖

参朝帖

前从洛帖

二书帖

十月七日帖

皇象帖

远妇帖

阮生帖

君晚帖

嘉兴帖

尚停帖

长平帖

诸疾帖

省飞白帖

丹杨帖

太常帖

得万书帖

热曰帖

贤室帖

多曰帖

期己至帖

舍子帖

四纸飞白帖

月末帖

择药帖

昨见帖

雪候帖

知远帖

荀侯帖

分住帖

日反帖

自慰帖

免复古

晚复帖

足下家帖

小园帖

龙保帖

离不帖

清宴帖

朱处仁帖

爱为帖

盐井帖

七十帖

用户评价

作为一个长期致力于研究宋代书法风格演变脉络的爱好者,我发现这本书提供的资料维度极其丰富和立体。它不仅仅是简单地罗列作品,更重要的是它对每一件法帖的背景考据和版本比较做得非常扎实和严谨。那些关于“出土地”、“历代收藏流转”、“不同时期拓本的差异比对”的详尽注释,为我们这些做研究的人节省了海量的时间。我尤其欣赏它在关键拓片旁附带的专家解读,这些解读视角独特,并非泛泛而谈,而是直指用笔的诀窍和章法的精妙之处,提供了极具操作性的参考价值。可以说,这本书不仅是艺术品鉴赏的宝典,更是一部严谨的文献工具书,其学术价值不可估量。

评分这本书的装帧设计简直是大师手笔,厚重而不失典雅,内页的纸张选择也极具考究,摸上去有一种温润的质感,非常适合反复摩挲品读。光是捧在手里,就能感受到一种扑面而来的历史厚度。内页的排版布局疏密有致,将那些流传千古的笔墨瑰宝以一种近乎完美的视觉效果呈现出来。尤其是那些精细的拓片放大,即便是初学者也能清晰地捕捉到线条的微妙变化和气韵的流转。装订工艺也十分扎实,让人放心大胆地翻阅,不用担心脆弱的装订会因为长久的爱惜而损坏。可以说,光从硬件条件上来说,它就已经超越了许多同类出版物的水平,为中华书法艺术的传承提供了一个极佳的载体。这种对细节的极致追求,体现了出版方对书法本体的敬畏之心。

评分对于一个刚开始接触书法艺术的新手来说,如何选择入门的范本常常令人眼花缭乱,真假难辨。但这套书的出现,简直是为我们这些“菜鸟”指明了方向。它收录的都是经过历史长河淘洗、公认为标准和楷模的珍品,几乎可以看作是一部浓缩的“书法正史”。更重要的是,它不像某些教材那样充满生硬的理论说教,而是直接将最顶尖的作品摆在你面前,让你在潜移默化中去感受什么是真正的“美”。我甚至把其中某几幅结构严谨的作品放在案头,每天早上起来都要凝视一番,那种无声的熏陶,远胜过冗长的理论课。这本书无疑为我的书法学习之路奠定了一个高起点、高标准的基石。

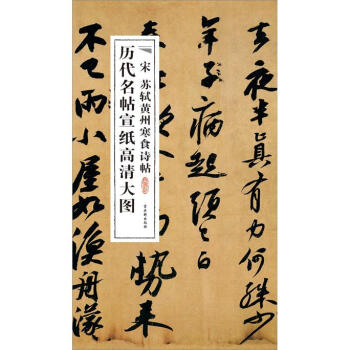

评分我花了整整一个下午的时间,沉浸在这套书的某一卷里,感觉时间都静止了。那些碑帖上的每一个字,都像是一个带着体温的对话者,默默地向我倾诉着书写者彼时的心境与时代的风貌。我特别留意了几个大家名篇的局部特写,那枯润相宜的笔触,那种“飞白”处的力量感和韵律感,简直是教科书级别的示范。透过这些清晰的影印,我仿佛能“听见”笔尖在纸上沙沙作过的声音,那份独有的、无法被机器复制的生命力,直击人心。不同于在屏幕上看电子版的粗糙感受,实体书提供的这种沉浸式的、全方位的感官体验,是任何数字化手段都无法替代的。每次看完都会有一种被洗涤过的平静感,对“气韵生动”有了更深一层的理解。

评分这本书的装帧设计中透露出一种含蓄的东方美学,绝非那种浮夸的“高仿”路线。它的色彩选择是低调而沉稳的墨黑与米黄的搭配,很好地还原了古旧纸张和墨迹的自然状态,最大限度地避免了现代印刷技术带来的“失真”感。翻开时,那种油墨与纸张接触后散发出的微微的、植物性的气味,更是让人心神安宁。我发现自己不再急于看完所有内容,而是会放慢节奏,像品茗一样细细体会每一页带来的审美愉悦。这种对“原貌”的尊重,使得每一次翻阅都像是一次跨越时空的、与古代文人进行精神交流的仪式,让人肃然起敬。

评分好

评分北宋汇刻丛帖《大观帖》全 10卷,为大观三年 (1109)宋徽宗因《淳化阁帖》板已断裂,出内府所藏墨迹,命蔡京等稍加厘定,重行摹勒上石。款署“大观三年正月一日奉圣旨摹勒上石”。各帖标题与各卷款识皆蔡京手书。刻工精良,胜于《淳化阁帖》。

评分慢慢看。

评分全彩的,这个超过文物出版社的印本。中国古人将书写在丝织品上的字迹称为帖,书写在竹、木上的字迹称为简牍。造纸术发明后,纸与丝织品并用于书札,凡是小件篇幅的书迹,都称帖。宋代,汇集历代名家书法墨迹刻在石或木板上并拓成墨本的亦称 为帖。因为这些墨迹是学习书法的范本,所以又称为法 帖。汇集数家书迹的,称为丛帖、汇帖或集帖。中国流传至今最早的一部刻帖──《淳化阁帖》, 刻于淳化三年(992),是太宗命王著等摹集镌刻的。以后辗转摹刻者渐多,刻帖之风渐趋兴盛。著名的《绛帖》、《大观帖》等大都以《淳化阁帖》为基础,稍加增减、调整。当时刻帖并不限于宫廷内府,地方官署和私人也 都摹刻。在刻帖的形式上也比较多样,除刻历代各家综合的丛帖外,还出现了摹刻一朝一代书法家墨迹的断代法帖,和专门集摹一家的个人法帖。前者著名的有《凤墅帖》等,后者有《忠义堂帖》等。还有以自家所藏墨迹和拓本摹刻上石的,如《宝晋 斋帖》、《群玉堂帖》、《越州石氏博古堂帖》等。《淳化阁帖》10卷,原无帖名。因刻于淳化年间,并藏于秘阁,故名。每卷首分别标为“历代帝王法帖第 一”、“历代名臣法帖第二”、“诸家古法帖第五”、“法帖第六,王羲之书”、“法帖第九,晋王献之书” 等。 此帖共收入唐代以前历代名人及帝王法帖100余家、 400余种。此帖在采择上虽有缺点并杂有伪迹,标名亦有 错误,但古人书法因此得以流传。《淳化阁帖》原石已 不存,拓本多为翻刻。《绛帖》 潘师旦以《淳化阁帖》为底本,重为增 删刻成,共计20卷。因刻于绛州(今山西省新绛县)故 名。当时以为《淳化阁帖》是官本法帖,不易见,因而 以《绛帖》为最佳。相传潘氏死后,其两子各分得10卷。 绛帖》原石拓本传世极少,故宫 博物院藏有明代冯铨凑集的20卷本,天津市艺术博物馆 藏有新绛本2卷。《潭帖》 亦称《长沙帖》,庆历间刘沅帅潭州(今 长沙),命僧希白摹刻,共10卷。以《淳化阁帖》为底 本,增入王羲之《霜寒帖》、《十七帖》以及王□、颜 真卿等帖,因刻于潭州故名。此帖摹勒很精,与《绛帖》 齐名,原石毁于建炎年间,伪刻很多。《大观帖》 大观三年(1109)宋徽宗因《淳化阁 帖》板已断裂,出内府所藏墨迹,命蔡京等更定第次,稍 加厘订,重为摹勒上石,亦为10卷,标题皆为蔡京手书。 因刻于大观年间而名。《大观帖》,又因与《秘阁续帖》、《孙过庭书谱》、《贞观十七帖》同刻于内府太清楼, 所以又共称为《太清楼帖》。当时正值北宋经济繁荣时 期,百工技艺均极纯熟,徽宗本人又精通书画,对刻手 要求十分严格,所以此帖不仅纠正了《淳化阁帖》在编 次、标题中的许多错误,而且摹勒精细准确,刻工精良, 为历来书法家所重视。但刻成后不久汴京(今河南省开 封市)沦陷,帖石流入金国,原石拓本极少,现已无全 帙。故宫博物院藏有第2、4、6、8、10等卷;南京大学 藏第6卷;中国历史博物馆藏第7卷。此帖明代有翻刻本。《宝晋斋法帖》 咸淳四年(1268)曹之格刻晋、 宋各家书迹,共10卷,末刻“右曹氏家藏真迹”正书 7 字。宝晋斋原是米芾居室名,因米芾藏有王羲之父子和 谢安的墨迹及顾恺之画多种,名其居为宝晋斋。崇宁三 年(1104),米芾任无为军时,将其所藏王羲之《王略帖》、谢安《八月五日帖》和王献之《十二月帖》摹刻上石, 名为《宝晋斋法帖》,后毁于火。葛祜之任无为军时,据 火前拓本重刻此3帖,为《宝晋斋法帖》第2代刻本,后又 毁。曹之格任无为军通判时,搜集旧石并重新摹刻,除原 三石外又增加曹氏家藏的晋人法书和米氏父子墨迹,增 补为10卷。首卷拓原三帖残石,这是《宝晋斋法帖》第 3代刻本。此刻有拓本传世,现藏上海博物馆。另外标题 《宝晋斋法帖》的,有10卷本,有20卷本,有30卷本,内 容与原刻大有出入,为明代以来所刻。《群玉堂帖》 原名《阅古堂帖》,韩□胄辑家藏 宋代帝王及晋王羲之至当时名人墨迹,共10卷。由其门 客向若水编次,摹勒上石。向若水精于鉴赏,擅长刻帖, 所以此帖摹刻精善。开禧年间,韩□胄被诛,其帖没收 入内府。嘉定年间改为今名,拓本流传极少,明代已无 全帙。故宫博物院藏有宋拓残本数卷。 大观三年(1109)宋徽宗因《淳化阁帖》板已断裂,出内府所藏墨迹,命蔡京等更定第次,稍加厘订,重为摹勒上石,亦为10卷,标题皆为蔡京手书。因刻于大观年间而名。《大观帖》,又因与《秘阁续帖》、《孙过庭书谱》、《贞观十七帖》同刻于内府太清楼,所以又共称为《太清楼帖》。当时正值北宋经济繁荣时期,百工技艺均极纯熟,徽宗本人又精通书画,对刻手要求十分严格,所以此帖不仅纠正了《淳化阁帖》在编次、标题中的许多错误,而且摹勒精细准确,刻工精良,为历来书法家所重视。但刻成后不久汴京(今河南省开封市)沦陷,帖石流入金国,原石拓本极少,现已无全帙。故宫博物院藏有第2、4、6、8、10等卷;南京大学藏第6卷;中国历史博物馆藏第7卷。此帖明代有翻刻本。

评分不错,正版,还行!!!!!!

评分北宋汇刻丛帖《大观帖》全 10卷,为大观三年 (1109)宋徽宗因《淳化阁帖》板已断裂,出内府所藏墨迹,命蔡京等稍加厘定,重行摹勒上石。款署“大观三年正月一日奉圣旨摹勒上石”。各帖标题与各卷款识皆蔡京手书。刻工精良,胜于《淳化阁帖》。

评分《大观帖》纠正了《淳化阁帖》中的许多错误,如《淳化阁帖》第二卷中张芝《知汝殊愁》帖有一个草书“*”字被误认为“不可”2字,《大观帖》把它合拢了。此帖笔画沉着丰腴,起笔、收笔以及笔划的转折,锋颖毕露,如同手书,原石早佚,传世拓本无全帙。此拓本虽是残卷,但珍如拱璧。

评分不错,正版,还行!!!!!!

评分北宋汇刻丛帖《大观帖》全 10卷,为大观三年 (1109)宋徽宗因《淳化阁帖》板已断裂,出内府所藏墨迹,命蔡京等稍加厘定,重行摹勒上石。款署“大观三年正月一日奉圣旨摹勒上石”。各帖标题与各卷款识皆蔡京手书。刻工精良,胜于《淳化阁帖》。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有