具体描述

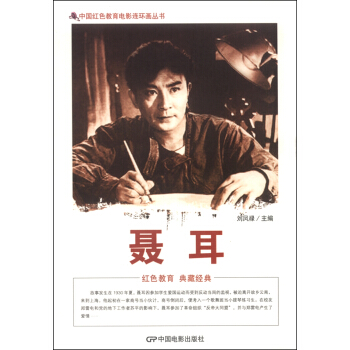

内容简介

在遥远的中国,有三姐妹:一个爱钱,一个爱权,一个爱国。晚清末年,清政府昏庸无能,百姓苦不堪言。受过西方先进教育的宋查理先生,拥有满腔救国热情,希望协助孙中山一齐推翻清朝统治。宋查理有三个女儿,他对她们寄予非常大的希望,在她们尚且年幼的时候就将她们送到美国读书。学成归国后,三姐妹开启了各自别样的人生,成为了中国历史上风口浪尖的人物。大女儿宋霭龄嫁给了山西巨富孔祥熙。而此前不久,孙中山刚刚在南京宣誓就职,成立南京国民政府。二女儿宋庆龄成为了孙中山的私人秘书。在朝夕相处、共渡时艰的日子里,两人互生情愫,不顾家人的极力反对,在日本结婚。但是,这对革命伴侣仅仅在一起生活了不到十年,孙中山便在北京逝世。失去孙中山之后,宋庆龄坚强、勇敢地独自走上了革命的大舞台,完成孙中山未完成的革命事业。三女儿宋美龄在一次看戏时与蒋介石相识,作为孙中山的副官,蒋介石成功解救了被叛军包围的孙中山夫妇,后为孙中山任命为黄埔军校的校长。宋美龄看中了蒋介石的未来,于1927年底与蒋介石完婚。三姐妹因政见不同几乎形同陌路,尤其是庆龄对于蒋介石的清党行动极其不满。但是血浓于水,西安事变爆发,三姐妹又重新聚首,共同商量抗日对策。西安事变和平解决,国共两党合作,三姐妹同时出现在劳军前线,在民众眼中,这象征着国共合作的决心。这场表演总有落幕的时候,宋霭龄早退出政治舞台,随丈夫孔祥熙赴香港经商。在国共两党的共同努力下,日本战败投降,但是和平并没有维持多久,内战爆发。1949年,共产党解放了全中国。之后,蒋介石与夫人宋美龄,携国民党要员撤退至台湾,此后再也没有踏足中国大陆。宋庆龄是留在大陆的宋家成员,并成为中华人民共和国的领导人,此后的几年,她和她的家人再也没有见过面。《光影见证·典藏历史·中国经典电影连环画丛书:宋家三姐妹》荣获1997第17届中国电影金鸡奖合拍故事片奖;1998年获得第17届香港电影金像奖女主角奖(张曼玉)、男配角奖(姜文)、摄影奖(黄岳泰)、美术指导奖(马磐超)、电影配乐奖(喜多郎)、服装造型设计奖(和田惠美);1997年获第34届台湾电影金马奖艺术指导奖(马磐超)、音效奖(曾景祥)、视觉效果奖、原创音乐奖(喜多郎)。

前言/序言

用户评价

我发现一个有趣的现象,当我向一些对老电影不甚了解的朋友推荐这套书时,他们起初兴趣寥寥,但一旦翻开某一页,他们往往会立刻被那种强烈的视觉冲击力所吸引,并开始追问背后的故事。这说明这套丛书的成功之处在于,它成功地架起了一座连接过去与现在的桥梁。它没有过度依赖观众对原作的集体记忆,而是用自身独立的艺术价值来吸引新的受众。尤其是那些历史转折时期的群像描写,人物众多却主次分明,背景的建筑细节考究到位,让人感到历史的厚重感扑面而来。它不仅是对某几位电影巨星的纪念,更是对那个时代中国社会变迁、民族精神面貌的一次立体而生动的全景展示。这套书的价值,早已超越了简单的“周边”范畴,它是一种文化遗产的优雅传承。

评分对于我这种从小就泡在影院里长大的人来说,看这套书的过程,更像是一场私密的“重映会”。我习惯性地会找一个安静的下午,泡上一杯茶,然后一页一页地翻阅。在看那些家庭内部的矛盾冲突时,那种时代背景下个人的无奈和挣扎,被画家用极其凝练的笔触表达了出来。比如,某个角色在窗边远眺的画面,窗外的景象是模糊的现代都市剪影,而他本人的形象却是清晰而沉重的,这种时空上的对比,一下子就让人物的孤独感和时代错位感达到了顶点。这种深层次的情感共鸣,是很多快餐式文化产品无法给予的。它教会我们,好的故事,即便剥离了电影的声光电效果,依然能凭借扎实的叙事骨架和精准的视觉表达,震撼人心。

评分我得说,这套连环画的装帧设计简直可以拿去评奖。它没有采用那种廉价的、一味追求复古的做旧手法,而是用了一种非常克制且高级的方式来展现其年代感。封面设计简洁大气,那种留白的处理,一下子就提升了整套书的格调,让人感觉这不是一个简单的怀旧产品,而是一套严肃的艺术品收藏系列。内页的印刷质量也值得称赞,色彩还原度很高,即便是在处理那些黑白老电影的灰度层次时,也做到了非常细腻的过渡,完全没有那种低劣印刷品常见的断层感或脏色。最让我感动的是,有些地方它甚至补充了一些电影中没有直接展示但却能丰富人物内心世界的场景细节,这体现了编者对原作的深刻理解和敬畏之心,他们明白,连环画的优势在于可以进行“二次叙事”,而不是单纯的“图解”。

评分这套书简直是老电影迷的福音!每次翻开,都能瞬间把我拉回那个光影斑驳的年代。我记得小时候,家里条件一般,电影院更是奢侈品,可这连环画就像一个时光机,把我带进了那些曾经只存在于传说中的大银幕故事里。拿在手里的分量感就很特别,纸张的质地、油墨的触感,都带着一种老物件特有的温暖。图案的线条流畅得不像话,即便是没有对白,那些人物的眼神、肢体语言,都饱含着千言万语的情感张力。尤其是一些关键场景的处理,比如角色命运的转折点,画家们总是能用极富戏剧性的构图和光影对比,把那种宿命感描摹得淋漓尽致。我尤其欣赏他们对人物神态的捕捉,那种属于特定历史时期特有的坚韧与哀愁,跃然纸上,简直比很多高清修复的老电影截图还要有味道。这套书不仅仅是故事的再现,更像是一份对那个特定艺术黄金时代的深度致敬,让人不得不感叹那个时代艺术家的才华横溢。

评分说实话,我最初接触这套书是抱着试试看的心态,毕竟老电影改编的周边产品质量参差不齐。但拿到手之后,那种惊喜感是实实在在的。它最大的魅力在于,用一种更贴近大众的、更具叙事性的视觉语言,重新诠释了那些经典叙事。我注意到,在处理一些宏大场面时,画家们非常懂得取舍,他们没有试图把电影里所有的景深和运动感都塞进画格里,而是精准地抓住了最能推动情节、最能触动人心的“瞬间”。例如,几个人物对峙的场景,背景的模糊化处理,把所有的视觉焦点都集中在了他们紧绷的表情和交错的目光上,这种处理方式,比单纯的复刻电影镜头要高明得多,它更像是艺术家对原著精神内核的一次再创作和提炼。对于那些只在片段中了解过老电影的年轻人来说,这套书提供了一个非常直观且富有艺术感染力的入门途径,他们不需要费力去适应老电影的语速和节奏,就能直接感受到故事的张力。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![人类表演学系列:艺术表演与社会表演 [Aesthetic Performance and Social Performance] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11552195/5438fb5aN6e7278c8.jpg)