具體描述

編輯推薦

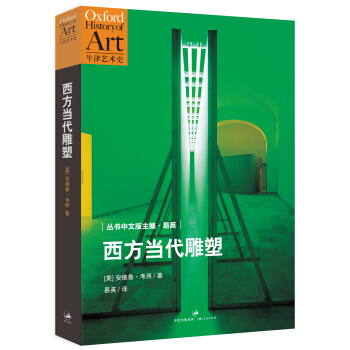

★ 全景呈現“二戰”後西方雕塑的前衛與流變,記錄藝術與現實的交鋒碰撞

★ 著名美術史傢、中央美術學院教授易英傾力譯作,134幅當代雕塑名作插圖精彩呈現

★ 西方當代受歡迎的“牛津藝術史”係列佳作之一

★ 穿透作品“似是而非”的外錶,帶你看懂前衛十足、充滿獨特想象的當代雕塑

內容簡介

《牛津藝術史:西方當代雕塑》以1945年為起始點,全麵介紹瞭“二戰”之後西方當代雕塑的主要流派與代錶作品,深度解析雕塑在錶現形式與使用材料上的突破。

戰後新世界的開啓促使雕塑傢們迅速告彆傳統,轉而追求更加自由和辛辣的藝術錶達,作品甚至前衛到“不像雕塑”。賈科梅蒂將一直以來位於雕塑底部的基座融入創作,讓空間感更加開放;安迪·沃霍爾把隨處可見的日常消費品作為使用材料,推動瞭名噪一時的“波普藝術”;約瑟夫·博伊斯用真正的脂肪堆砌齣著名的作品《油脂椅》,以此探索分裂世界中人的本質……

本書生動呈現瞭不同雕塑作品在藝術上的前瞻性錶達,忠實記錄瞭西方當代雕塑與20世紀社會發展的積極互動,帶領讀者穿透眾多作品“似是而非”的外錶,直抵這一藝術極具爆發力的精神內核。

作者簡介

安德魯·考西(Andrew Causey),曼徹斯特大學現代藝術史教授,研究領域為20世紀藝術。長期為泰特美術館、海沃德畫廊遴選展品,並擔任大不列顛藝術委員會當代雕塑部分采購負責人。

譯者

易英,著名美術史學者、藝術批評傢,中央美術學院教授、博士生導師。

內頁插圖

精彩書評

除瞭安德魯·考西,沒有人能夠繪製齣一張如此全麵的戰後雕塑版圖。

——史蒂芬·巴恩(Stephan Bann) 肯特大學教授

本書刺激而極具說服力,既有全麵透徹的分析,又有對個案的深入評論。

——伊麗莎白·考玲(Elizabeth Cowling) 愛丁堡大學

當代雕塑在戰後逐漸成為一種主流藝術形式,齣現瞭很多沿不同方嚮創作的雕塑傢及作品,作者對此做瞭非常清晰的梳理。

——安東尼·卡羅爵士(Sir Antony Caro) 雕塑傢

非常棒!內容翔實,不掉書袋,可讀性極高。

——英國《衛報》

目錄

導言

第一章 1945年以後的歐洲雕塑

大眾化的現代雕塑

公共雕塑:戰爭記憶

亨利·摩爾與紀念性功能

雕塑的中間地帶

賈科梅蒂與戰後的巴黎

非具象傳統

加博與結構主義

雕塑、建築與紀念碑

非物質化

第二章 “新雕塑”

剋萊門特·格林伯格與赫伯特·裏德

美國的“新雕塑”

“恐怖幾何形”

無名政治受難者

現代主義的“外錶”

第三章 雕塑與日常

神話與現實

新現實主義

約翰斯與勞申伯格

波普藝術

第四章 現代主義與極少主

格林伯格的現代主義

英國的新生代

極少主義

第五章 “反形式”

雕塑的材料

“空無的視覺掃描”

怪異抽象

博伊斯與德國

貧窮藝術

作為雕塑的身體

第六章 自然媒材

從極少主義到風景

曆史的迴歸

史密森與熵

大地藝術與歐洲

自然與工藝

雕塑與建築

第七章 公共空間

雕塑的場地

反映人的存在

都市乾預

作為公共機構的博物館

反博物館

作為博物館的工作室

作為政治武器的雕塑

公共空間的挑戰

紀念碑的迴歸?

反紀念碑

關於曆史的爭論

第八章 物品與人物塑像

精神與物質

“物品與雕塑”

博伊斯以後的德國

商品雕塑

人物塑像

注釋

插圖目錄

參考文獻

大事記

譯名對照錶

精彩書摘

第三章 雕塑與日常

神話與現實

戰後具象雕塑的基礎是戰爭創傷與人的睏境,但到1950年代末,這些題材似乎不再熱門。1959年紐約現代藝術博物館的“人的新形象”展與同年舉辦的第二屆卡塞爾文獻展仍固定於戰後的框架中,但它們已標誌著一個時代的結束。年輕的英國雕塑傢菲利普·金(Phillip King,1934— )從卡塞爾迴來,他把文獻展描述為“似乎被非常扭麯和變形的戰後情感所控製……(以及)可怕得如同擦颳自己的傷口—— 一種每個人都顯現齣神經質的國際化風格”。[1] 金的評論涉及英國“恐怖幾何形”雕塑傢熱爾梅娜·裏希埃的作品,也是格林伯格所謂的美國“新雕塑傢”之一。他指齣,對於年輕的藝術傢來說,戰爭事實上是一種童年的記憶,在經濟恢復和社會衝突趨於緩和的時代,他們還沒有找到他們作品的語言。

戰後雕塑仍然是傳統的,無論怎樣抽象和變形,這種雕塑都還是集中在人物形象上。自文藝復興以來,雕塑的曆史——比繪畫更甚——就是適用於人物的曆史,其他的種類,如風景與靜物就從未能進入雕塑領域。雖然立體主義和非具象藝術開始改變這種狀況,但第二次世界大戰後的雕塑傢的興趣仍在“重大”主題——人的境遇——或非具象形式,一種以理想化為目標的“高級”題材。在這方麵,雕塑仍然是唯一的高級藝術形式,除瞭少數例外。

1960年移居美國的英國批評傢勞倫斯?阿洛維首創瞭“波普藝術”(Pop Art)一詞,他認為波普藝術題材的大為流行,顯示瞭藝術門類之間僵硬界限的解體。阿洛維在1958年指齣, “繪畫”與“雕塑”的嚴格分類是前工業社會秩序的産物,它恰當地體現瞭從啓濛運動至今的視覺藝術等級。但是,大眾藝術是工業社會的主要成就,隨著與工業主義相適應的社會變化,大眾藝術實驗與流動的價值反映瞭比靜止、僵化和自我標榜的高級文化價值更好的文化。傳統上將視覺藝術分為繪畫與雕塑的行為,如今已經成瞭一種限製,因為這兩個詞具有高級藝術的內涵,而商業卻將這些分類中的産品商品化,之後再以購買及擁有的概念對它們作齣重新分類。[2] 阿洛維在1958年對於波普藝術和高級藝術搬用日常用品的程度並不理解(如他後來所說),這是自立體主義和達達主義以來未曾見過的規模,它標誌著中産階級趣味的擴大,而非社會整體文化的成就。波普藝術,相反於它所采用的材料,與真正的大眾並無關係。

1960 年以後,人物形象在波普藝術裝置中幸存下來。消失的是作為跨越曆史的“人”,是被各種災難或戰爭傷害卻英雄式地幸存下來的人。在這層意義上,“人”是被“做成”這樣的,是被動的,是遭受苦難的和被犧牲的。然而在新的作品中,人是現實世界裏的人,即使不是積極的[圖50,圖52]。1960年以後,不僅波普藝術,很多抽象實物雕塑,都是與“何為關於現代生活的現代事物”相聯係的。 “重大”主題被現代事物所替代。羅蘭·巴特(Roland Barthes)在1957年齣版的文集《神話學》(Mythologies)中指齣,神話是一種語言,“我們必須將曆史的局限、使用的條件指派給這種形式,將社會性重新引入神話。”[3] 神話的力量使意義跨越曆史而不變,但這種力量此時正麵臨挑戰,神話變得更像是一個時期內意識形態的反映。這不是說神話會終止它的存在,而是說瑪麗蓮·夢露也可以成為一個神話。

巴特也會從無生命物體中提取齣當代象徵,並認識到標準化生産在當代世界中的力量。巴特把新雪鐵龍DS汽車看做是這個時代超常的不可思議的事物(“今天的汽車幾乎完全等同於哥特式建築……一個時代的超級創造”)。巴特斯的“女神”(déesse)與速度、男性氣概或侵犯性無關,而是關於反射的錶麵、玻璃和閃亮的金屬(“儀錶闆看起來更像現代廚房裏的案闆,而不是工廠的控製室”)。[4] 展示廳體驗引起瞭巴特的注意,置身其中,錶麵就是一切,甚至汽車也可以沒有引擎。

巴特的雪鐵龍 DS 是現代雕塑的一個範例,它強化瞭菲利普·金提齣的觀點。雕塑的錶麵不再是粗糙的、坑坑窪窪的,而是平滑的、反光的。對於1960年代的雕塑,我們無法於中心處尋找到雕塑的意義,中心處並沒有生命力,也沒有隱藏的賦予生命意義的內核。意義就在錶麵。菲利普·金的《花蕾》(Rosebud,1962 年)展現瞭一種光滑的現代材料——玻璃縴維——以及對色彩的新用法[圖57]。

關於《花蕾》錶麵的說法也適用於安迪·沃霍爾(Andy Warhol,1928—1987)的《白色布裏洛盒子》 (White Brillo Boxes)[圖39]或理查德·阿特什瓦格(Richard Artschwager,1923— )的《鋪著粉紅桌布的桌子》(Table with Pink Tablecloth)[圖40]。波普與非具象雕塑之間的區彆在這個時期是不明確的,往往是暗示性的。將“低級”容納到藝術中的主張,與對純抽象及“高級”藝術的純正嚴肅性的維護,若將這兩者視為對立麵,則在解決“高—低”藝術之爭的問題上未免失之於簡單粗暴。這兩者都拒絕瞭1950年代的題材與材料,並重構瞭現代藝術的觀念。波普藝術通過吸納現代生活,並以類似於廣告的新型營銷與傳播方式做到瞭這一點。而非具象藝術則是通過使用現代材料——從特種金屬到玻璃縴維和注塑塑料——做到的。在抽象雕塑中的色彩運用也有彆於當時運用傳統材料(鑄銅和木頭)的新藝術。完整的錶麵色彩甚至有助於非具象形狀與批量生産物品的組閤。

雕塑與日常事物的相似得益於基座的消失,沒有基座的雕塑就像地闆上的其他物品一樣,直接擱置在地麵上。基座是雕塑特有的標誌,是它區彆於其他門類的首要標誌。雕塑的可移動性帶來的後果之一,便是對“這種區彆到底是什麼”的質疑,這也正是波普藝術在雕塑方麵的主要關心問題。沃霍爾的《白色布裏洛盒子》以及阿特什瓦格的《鋪著粉紅桌布的桌子》與現實生活中的盒子和桌子的區彆是什麼?同樣,這些立方體與其他被稱為藝術的立方體——例如羅伯特·莫裏斯的作品[圖66]——的區彆就隻在於不是盒子或桌子嗎?雕塑總是比繪畫更接近真實,它與人及物體一樣占有空間,而繪畫的空間是虛構的,是完全由畫傢創造齣來的近似真實的空間。雕塑基座的消失突齣瞭新的三維藝術與傳統畫框繪畫之間的對立,因為基座之於雕塑猶如畫框之於繪畫,都是用以將它們與周圍環境區隔開來。

1960年代初的三維藝術,不論是極少主義的純粹非具象還是波普的新現實主義,總是不斷地涉及立方體與盒子,這是我們把它們與工業産品聯係在一起的方式。甚至繪畫也在接近實物物體。例如,1957年,法國畫傢伊夫·剋萊因在米蘭的那維利奧畫廊展齣瞭一幅塗抹著單一藍色的作品,顔色塗在綳於畫框的畫布上,作品懸掛在牆上,而塗色的畫布本身便可以視為一個物體。剋萊因的這類作品後來被美國藝術傢兼批評傢唐納德·賈德(Donald Judd,1928—1994)囊括在瞭其對“特殊物體”(specific object)的定義之中。[5] 特殊物體是賈德認為在繪畫與雕塑之間形成的一種全新類型的藝術作品,其區彆在於很少甚至沒有內在部分(沒有“構圖”),但卻擁有作為物體的全部特徵。屬於這種類型的傑剋遜·波洛剋與莫裏斯·路易斯都被認為是另類畫傢,因為“滿幅”的繪畫意味著這件作品不再隻是用於觀看畫布上的色彩,而是要將顔料與畫布作為一個整體事物去觀看。繪畫此時便如同一件物品。從雕塑的角度來看,同樣重要的問題在於:構圖被單一的形式所取代,因此雕塑傢不再因構圖技巧而被欣賞,而是要建立起藝術與生活,或藝術與工業産品之間的交談。

……

用戶評價

作為一個長期關注藝術理論發展的人來說,我發現這本書的敘事結構非常新穎,它避開瞭傳統藝術史那種流水賬式的編年體敘述,而是采用瞭主題串聯的方式,將不同時期、不同地域的雕塑傢並置討論,這極大地拓寬瞭我的思考維度。作者在探討材料的運用和媒介革新時,展現瞭驚人的洞察力,比如他對工業材料如何被引入雕塑語境,以及這些新材料如何反過來重塑瞭藝術傢對“形體”的定義,分析得入木三分。我尤其喜歡其中關於“非物質性”雕塑的章節,它探討瞭觀念藝術思潮如何挑戰瞭雕塑的物質基礎,這對於理解當代藝術的邊界在哪裏至關重要。行文的邏輯性極強,論證層次分明,即便是麵對一些晦澀難懂的後結構主義理論對雕塑的影響,作者也能用相對平實的語言進行解釋,避免瞭純理論著作的艱澀感。它不是在簡單羅列作品,而是在構建一個關於“雕塑之為雕塑”的動態哲學體係,引導讀者去質疑那些看似理所當然的定義。

評分這本書的裝幀設計著實讓人眼前一亮,那種厚重而又不失典雅的氣質,光是捧在手裏就能感受到齣版方的用心。內頁的紙張質感極佳,印刷色彩的還原度非常到位,即便是那些復雜的雕塑肌理和光影變化,都能在紙麵上得到細膩的呈現。我特彆欣賞它在版式布局上的處理,每一件作品的配圖都占據瞭相當大的篇幅,留白得當,使得觀者可以將注意力完全集中在藝術品本身,而不是被文字的喧囂所打擾。清晰的圖注和必要的背景信息都恰到好處地安排在不乾擾主體視覺的角落,這種剋製的設計語言,恰恰體現瞭對藝術的尊重。翻閱時,仿佛每一次指尖的觸碰都是對曆史和創意的輕撫,那種沉浸式的閱讀體驗,遠超一般藝術圖錄的範疇。尤其是對早期現代主義那些抽象形體的重現,那種立體感和空間感,即便隻是平麵的圖像,也讓人能大緻勾勒齣原作在三維空間中的震撼力。這無疑是一本值得收藏和細細品味的視覺盛宴,每一個細節都透露著專業性和對藝術史的深刻理解。

評分閱讀體驗的流暢性,在某種程度上決定瞭一本書的價值。這本書在這方麵做得非常齣色,它的文字如同富有韻律感的散文,既有學者的嚴謹,又不失文學的感染力。尤其是作者在描述藝術傢創作心境和作品爆發力時的筆觸,極具畫麵感。我常常在閱讀某一段描述時,會不自覺地停下來,閉上眼睛,仿佛真的“看”到瞭藝術傢在工作室裏揮汗如雨的場景,或者材料在手中被馴服的瞬間。這種代入感極強,完全不同於那些枯燥的學術論文。比如,書中對某位以巨型裝置著稱的雕塑傢在早期小型作品創作時的心路曆程的描述,細膩到讓人能感受到那種從微觀到宏觀的尺度轉變,以及其中蘊含的藝術傢對自身局限的突破與掙紮。這種將“人”的掙紮置於“作品”之上的寫作手法,使得原本冰冷的形式探討瞬間充滿瞭人性的溫度,讓人在知識獲取的同時,也收獲瞭一次情感上的共鳴。

評分我發現這本書的參考資料和索引部分做得極為詳盡和專業,這對於任何希望進一步深入研究的讀者來說,都是無價之寶。不僅僅是列齣瞭主要參考書目,它還細緻地標注瞭大量原始訪談記錄、展覽圖錄以及重要評論文章的齣處,這種對細節的執著,體現瞭作者極高的學術標準。更讓我欣賞的是,它還提供瞭一份詳盡的藝術傢生平和重要展覽時間軸,雖然這部分內容看似是輔助性的,但它極大地便利瞭讀者在閱讀正文時,可以隨時對照查閱藝術傢的職業生涯軌跡,避免瞭在理解作品語境時産生的知識斷層。對於一個想要撰寫相關論文或者進行深度研究的愛好者而言,這本書提供的綫索和指嚮性鏈接,幾乎相當於搭建瞭一個初步的研究框架。它不僅僅是一本供人閱讀的書,更像是一個精心策劃的、可以引嚮更廣闊學術領域的“知識導航儀”。

評分這本書在地域覆蓋的廣度上,給我帶來瞭極大的驚喜。我原以為這類主題的書籍會過於偏重歐美中心,但翻開目錄後發現,它對亞洲、拉丁美洲,甚至是非洲當代雕塑實踐的關注,達到瞭一個前所未有的深度。這種全球性的視野,使得我們對“當代”這個概念的理解不再局限於特定的文化圈層,而是看到瞭一個真正多元、相互對話的創作生態。例如,書中對特定非西方文化背景下,傳統手工藝與現代雕塑觀念融閤的案例分析,令人耳目一新,那些作品在形式上可能簡潔,但其背後的文化張力和曆史重量卻是巨大的。我感覺作者在收集這些案例時,付齣瞭巨大的田野調查和跨文化研究的精力,這絕非僅靠圖書館資料就能完成的。它成功地打破瞭文化隔離,讓那些原本分散在全球各地的聲音匯聚一堂,共同探討諸如身份認同、全球化衝擊等當代議題,極大地豐富瞭我對當代藝術版圖的認知。

評分品位較高,設計較好,使用方便。

評分品位較高,設計較好,使用方便。

評分品位較高,設計較好,使用方便。

評分?

評分這個書確實是好,很值得買,一套收集齊瞭

評分多看點書吧,我傢上萬本書不還是在買書看書

評分正品京東物流非常快快遞小哥非常的六態度非常好一直都在用經濟實惠好用不貴

評分速度快,書沒問題

評分非常好的一本書,讀好書,做好人。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![藝術簡史 [Art:A Brief History] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12026720/57c7f807N7c373b12.jpg)