具体描述

编辑推荐

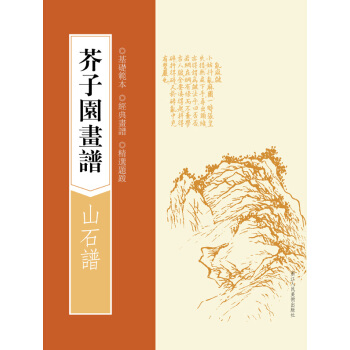

《芥子园画谱:竹谱》繁体竖排,由浙江人民美术出版社出版。是从清王槩《芥子园画谱》中单独抽取出来,后加咏竹诗数首,供初学者参考使用。

《芥子园画谱:竹谱》,可谓画学入门之津梁,前辈画家之楷式。最适合初学者学习的画竹的技法书之一。

内容简介

《芥子园画谱》是清初由王槩等编绘,清初画风崇尚临摹与仿古,是初学中国画技法的一本教科书,可以从此书中学习用笔,写形、构图等基本技法。《芥子园画谱:竹谱》是从《芥子园画谱》中单独抽取出来的画谱。这种编写方法方便学者使用,学习针对性强。初学者从这本画谱就能完全了解古人画竹叶的组合的基本要点,发竿生枝的基本规律、整体构图的基本技法。初学者可以利用此本画谱学习用笔和构图的技巧,再进行写生,由生活中再进行创作。此书的最后,特别挑选历代诗人咏竹诗句,供学者研读与题跋所用。

作者简介

王槩,字东郭,又字安节,后改今名,秀水(今浙江嘉兴)人,久居江苏金陵(今南京)。兄王蓍,初名尸,字宓草。以花鸟擅名,兼善诗文。

内页插图

前言/序言

用户评价

坦白讲,我一直认为自己对竹子的绘画技巧已经掌握得差不多了,直到读了《芥子园画谱:竹谱》,才发现原来还有这么多的门道。这本书的独特之处在于,它并没有一开始就教你画复杂的竹子,而是从最基础的笔触、墨色运用开始,一点点地引导你进入竹子的世界。我印象最深刻的是书中关于“竹叶”的讲解,不同的笔触、不同的顿挫,都能画出截然不同的竹叶形态,有的像剑,有的像羽毛,有的则显得刚劲有力。书中的范例,并不是机械地复制,而是充满了艺术的感染力,仿佛每一片竹叶都在呼吸。此外,关于“竹竿”的画法,书中也做了非常细致的讲解,如何通过线条的粗细、墨色的浓淡,表现出竹竿的质感、年代感以及不同姿态下的力量感。我尤其喜欢书中描绘“风竹”的段落,如何用飞白的笔触和飘逸的线条,将风的力量和竹子的韧性结合在一起,真是妙不可言。这本书不仅仅是一本绘画技法指南,更是一本关于如何观察和理解自然之美的哲学书。

评分这本《芥子园画谱:竹谱》,对于我这样对中国传统书画充满兴趣,但又缺乏系统性学习的“半路出家”者来说,简直是福音。它以一种非常清晰、易懂的方式,将竹子的绘画技法娓娓道来。我尤其喜欢书中对“墨分五色”的运用在竹子上的体现。同样是一支竹竿,通过不同的墨色处理,可以表现出不同的质感和韵味,或是苍劲古朴,或是清新翠绿。书中的范例,不仅仅是静态的描绘,还充满了动态的美感。比如,描绘“雨中竹”,作者巧妙地运用了飞白和湿墨,将雨滴附着在竹叶上的效果表现得淋漓尽致,仿佛能感受到雨的清凉。而且,书中不仅仅局限于单一的竹子画法,还涉及到了如何通过竹子来衬托其他景物,例如以竹衬石,或者以竹衬梅,这对于我学习中国画的构图和意境营造非常有帮助。总而言之,这本书的内容丰富,讲解细致,对于想要学习中国画,特别是花鸟画的朋友们来说,绝对是一本不可多得的宝藏。

评分说实话,我一直对那些过于写实的绘画风格感到有些乏味,我更偏爱那些能够传递出“意境”和“神韵”的作品。而这本《芥子园画谱:竹谱》,恰好满足了我对传统写意画的追求。书中对于竹子的描绘,并没有拘泥于细节的刻画,而是通过简洁的笔墨,捕捉到了竹子最本质的特征——那种坚韧不拔、正直挺拔的精神。我特别欣赏书中对“竹节”的处理,每一处竹节的起伏和转折,都充满了生命力,仿佛在讲述着竹子的生长故事。书中的范例,不仅仅是绘画技巧的展示,更是一种艺术哲学的体现。例如,描绘“寒竹”,作者并没有用大量的墨色去渲染,而是通过留白和寥寥几笔,将竹子在严寒中傲然挺立的姿态表现得淋漓尽致,这种“以少胜多”的艺术手法,让我受益匪浅。此外,书中还穿插了一些关于竹子的诗词和鉴赏,这进一步加深了我对竹子在中国文化中象征意义的理解。读这本书,不仅仅是学画,更是在品味一种高洁的品格和一种超然的生活态度。

评分我一直认为,艺术的最高境界在于“形神兼备”,而《芥子园画谱:竹谱》无疑将这一理念在竹子的描绘上展现得淋漓尽致。这本书不仅仅是提供了一套绘画的“公式”,更是引导读者去理解竹子的“灵魂”。我最喜欢书中关于“竹叶”的画法,如何通过不同的笔触,画出竹叶的舒展、飘逸、以及那种富有生命力的律动感。我曾经尝试模仿过很多竹叶的画法,但总感觉少了些生气,而这本书中的范例,却能让我感受到竹叶在风中摇曳的轻柔,或是雨中低垂的坚韧。此外,关于“竹竿”的描绘,书中也非常讲究。如何通过墨色的变化,表现出竹竿的年代感、质感,以及不同的粗细和弯曲度,都做了非常细致的讲解。我特别欣赏书中对于“竹节”的刻画,那不仅仅是连接,更是竹子生命力的象征,每一节都充满了故事。总而言之,这本画谱不仅仅是教授绘画技巧,更是传承了一种观察自然、理解生命的态度。

评分读《芥子园画谱:竹谱》,就像在品一杯陈年的老酒,初尝时可能觉得平淡,但越品越觉得其味醇厚,回甘悠长。这本书并非那种一眼就能看穿的“速成”教程,它需要读者静下心来,细细揣摩。我最喜欢的是书中对竹子不同“姿态”的描绘,例如“风中摇曳”、“雨后新生”、“斜风细雨”等,每一种姿态都赋予了竹子不同的生命表情。作者并不是简单地画出竹子,而是通过笔墨的挥洒,将竹子在特定环境下的生命状态表现出来。我尤其对书中关于“竹笋”的画法印象深刻。竹笋象征着希望和新生,书中用嫩绿的墨色和简洁的线条,将竹笋的稚嫩和蓬勃的生命力表现得恰到好处,仿佛能闻到泥土的芬芳。而且,书中不仅仅局限于单一竹子的画法,还涉及到了竹林的组合,如何通过疏密、远近、高低的搭配,营造出层次感和空间感,这对于我理解国画中的构图非常有帮助。这本书的精髓在于“神似”,而非“形似”,它教会我们如何抓住竹子的本质,用最简洁的笔墨,表现出最丰富的内涵。

评分我一直对写意竹子的画法情有独钟,但总感觉自己笔下的竹子少了些灵气,显得有些生硬。直到偶然间看到了这本《芥子园画谱:竹谱》,才豁然开朗。这本书对我来说,简直是如同黑夜中的明灯,指引我走向了写意竹子的新境界。书中对于竹叶的描绘,真是让我大开眼界。不同于以往我对竹叶的机械模仿,书中的范例展示了如何用寥寥数笔勾勒出竹叶的生动姿态,有的舒展飘逸,有的紧密遒劲,每一种都恰到好处地表现了竹子的生命力。尤其让我受益匪浅的是关于“竹节”的画法。书中细致地讲解了不同季节、不同生长状态下竹节的形态变化,以及如何通过竹节来表现竹竿的粗细、刚柔和年代感。这让我意识到,竹节并非只是连接竹竿的简单符号,而是竹子生命轨迹的印记。此外,书中对于“风竹”和“雨竹”的描绘,更是让我体会到了写意画的魅力。如何用笔墨来表现风的动感和雨的淋漓,书中提供了非常巧妙的示范,让我能够通过笔触和墨色的变化,将自然的动态凝固在画面上。这本书的价值,在于它不仅仅教授绘画技巧,更教会我如何去观察自然,如何去捕捉瞬间的美感。

评分翻开《芥子园画谱:竹谱》,扑面而来的便是那股古朴典雅的东方韵味,仿佛置身于一个古色古香的书房,与古人一同品味竹之高洁。这本书的价值,绝不仅仅在于其绘画技法的传授,更在于它所承载的文化内涵。竹在中国文化中象征着君子之德,不屈不挠,正直挺拔。作者在描绘竹子时,不仅仅是在画形,更是在画魂。书中的每一幅图例,都经过精心构思,无论是疏影横斜的幽篁,还是风雨中挺立的翠竹,都蕴含着作者对竹子的深刻理解和感悟。我特别欣赏书中对“墨韵”的运用,同一支竹竿,在不同的墨色浓度和笔触力度下,呈现出截然不同的质感和生命力。浅淡的墨色描绘出嫩竹的青翠,浓重的墨色则表现出老竹的苍劲。这种对墨色的精妙运用,是国画的精髓所在,也是这本书最值得学习的地方。此外,书中还穿插了一些关于竹子的诗词和题跋,这些文字与画面相得益彰,进一步深化了竹子在中国文化中的象征意义。读这本书,不仅仅是学画,更是在品味一种生活态度,一种精神追求。

评分这本《芥子园画谱:竹谱》着实让我眼前一亮,虽说我对竹子的绘画技巧一直颇有研究,但深入研读之后,才发现其中蕴含的奥妙远超我的想象。首先,它的编排方式就非常有匠心,并非简单地罗列不同形态的竹子,而是层层递进,从最基础的竹竿、竹叶画法,到枝节的穿插、竹丛的组合,再到风雨中的竹、月下的竹等意境表现,每一步都讲究得体,循序渐进,让初学者也能轻松上手,而对于我这样的“老手”来说,也能从中找到许多被忽略的细节和新的启发。尤其值得称道的是,书中对于竹子的“神韵”的把握,书中提供的范例并非呆板的描摹,而是充满了生命力,那种“风中摇曳”、“雨后新生”的感觉,通过寥寥几笔便跃然纸上,着实令人叹服。我尤其喜欢其中关于“竹节”的讲解,不同的节、不同的角度、不同的疏密,都能赋予竹子不同的性格和姿态,书中对此的细致描绘,让我对如何表现竹子的坚韧与挺拔有了更深的理解。总而言之,这本画谱不仅仅是一本技法手册,更是一部关于如何观察、理解并最终表现竹子灵魂的哲学指南,我强烈推荐给所有对中国画,特别是花鸟画感兴趣的朋友们。

评分坦白说,我之前对《芥子园画谱》系列一直有所耳闻,但这次专门入手了《芥子园画谱:竹谱》,才真正领略到它的深厚功力。作为一个多年的书画爱好者,我对竹子题材的作品一直情有独钟,但总是觉得自己的创作缺乏突破,停留在比较表面的描摹。而这本书,则提供了一个全新的视角。它不仅仅是在教我“怎么画”竹子,更是在教我“为什么这么画”竹子,以及“画出什么样的竹子”。书中对竹子不同部位的分解和解析,比如竹竿的粗细变化、竹节的起伏形态、竹叶的朝向和聚散,都讲解得非常透彻。我尤其欣赏书中对于“意境”的营造。很多时候,我们画竹子只是画出了形,但书中却通过笔墨的浓淡干湿,以及构图的疏密虚实,营造出了一种“无声胜有声”的意境。例如,描绘月下之竹,并不是简单地画出竹子的轮廓,而是通过含蓄的光影和留白,将月色的清冷和竹子的孤傲表现得淋漓尽致。这种“写意”的精髓,在这本书中得到了最好的体现。我感觉自己仿佛与古人进行了一场跨越时空的对话,他们的绘画理念和审美情趣,都通过这本画谱得到了传承。

评分当我翻开《芥子园画谱:竹谱》时,我并没有预设它会给我带来多么大的惊喜,毕竟“芥子园画谱”的大名早已如雷贯耳。然而,越是深入研读,我越发觉得它的独特之处。这本书并没有一味地强调技法,而是更加注重引导读者去感受竹子的“生命力”。我最喜欢的是书中对“竹竿”的描绘,不同的笔触,不同的墨色,都能画出不同“年龄”和“性格”的竹竿,或是挺拔刚劲,或是苍劲老迈。书中的范例,不仅仅是静态的描摹,而是充满了动态的美感,仿佛能看到竹子在风中婆娑起舞,或是雨后昂然挺立。我特别被书中关于“竹节”的讲解所吸引,那不仅仅是简单的连接,而是竹子成长过程中的印记,每一节都充满了力量和生命力。这本书的价值在于,它不仅仅教授绘画技巧,更教会我如何去观察自然,如何去捕捉生命中最动人的瞬间,并将它们凝固在纸上。这是一种对生命的敬畏,也是一种对艺术的追求。

评分好东西,很不错的选择

评分好的?

评分不错!!!!

评分!

评分不错的书,很清晰的画谱。

评分非常好的书,收藏和学习的不错

评分一直想画画,临摹先吧,学是没时间了,自己画着玩儿

评分一直想画画,临摹先吧,学是没时间了,自己画着玩儿

评分一直想画画,临摹先吧,学是没时间了,自己画着玩儿

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有