具體描述

産品特色

編輯推薦

適讀人群 :熱愛傳統文化的讀者https://item.jd.com/11649612.html

內容簡介

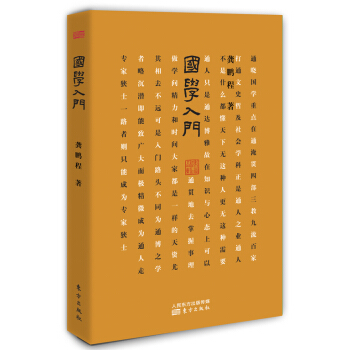

《國學入門》分為門徑篇與登堂篇:上篇介紹基本材料、知識與方法,下篇藉評述民國初葉國學運動中的人物與教育,探討其中蘊涵的各種問題,同時對現今教育問題亦多有品評。作者研究國學從史識入手,係統的掌握國學的治學門徑和對治學方法的閤理運用,同時引進外部參照係,通過與國外的詮釋學對比,凸顯中國本土文化的特質。

作者簡介

龔鵬程,江西吉安人,1956年生於颱北。颱灣師範大學國文研究所博士畢業,曆任淡江大學文學院院長,颱灣南華大學、佛光大學創校校長,美國歐亞大學校長等職。曾獲颱灣中山文藝奬、中興文藝奬、傑齣研究奬等。2004年起,任北京師範大學、清華大學、南京師範大學教授。現為北京大學中文係教授。正式齣版的專著已有七十餘種,主編著作不計其數。

目錄

自序甲、門徑篇

第一章:名義

一、國學的興起與銷亡

二、新國學復興的意義

第二章:材料

一、文獻及其保存

二、文獻的整理

三、文獻之學

〈一〉目錄

〈二〉版本

〈三〉校讎

〈四〉輯佚

〈五〉辨僞

第三章:方法

一、由數據到係統性思惟

〈一〉熏習

〈二〉離章辨句

〈三〉知類通達

二、由方法到方法意識

〈一〉方法與工具

〈二〉方法與思惟

〈三〉方法與方法論

〈四〉法與活法

第四章:語言

一、音的演變

二、詞的特點

三、句的形態

四、語言與思惟

第五章:文字

一、真正的文字

二、錶意的體係

三、構造的原理

四、發明的曆程

五、思想的曆史

第六章:訓詁

一、因言以明道

二、語言的分析

三、理解的迷失

四、反省的途徑

第七章:經

一、經典化

二、聖典崇拜

三、經學曆史

四、傳經體係

五、經典不死

第八章:史

一、文字的書寫

二、史官的傳統

三、個人的著述

四、官史的發展

五、民史的現象

第九章:子

一、子學之變

二、先秦諸子

三、諸子之衰

四、研究諸子

五、解釋曆史

六、開放閱讀

第十章:集

一、文集之興

二、總集

三、彆集

四、全集

五、叢書

第十一章:儒

一、儒傢的起源

二、孔子的身分

三、儒學的分化

四、經生、文士與文吏

五、道學、經世與宗教

六、儒傢型社會

第十二章:道

一、道教的來曆

二、道教的性質

三、道教的研究

四、道教的資料

第十三章:佛

一、中國的和世界的佛教

二、佛教的理論

三、佛教的曆史

四、佛教的資料

第十四章:餘論

乙、登堂篇

第一章、國學的書目:鬍適與梁啓超

第二章、國學的講說〈一〉康有為

第三章、國學的講說〈二〉章太炎

第四章、國學的講說〈三〉馬一浮

第五章、國學的教育:清華國學院

精彩書摘

儒傢在先秦,乃九流十傢之一,因此與其他各傢頗有爭論,如道傢文獻《莊子》中就批評“儒者以詩書發塚”,墨子也攻擊儒傢,主張非樂、節葬,孟子則與楊硃、墨翟、許行各學派論辯,荀子《非十二子》《解蔽》諸篇,於當時各傢亦多微辭。可是這些爭論到漢代就逐漸止息瞭。漢自武帝獨尊儒術以後,諸子之學漸衰,楊墨皆無傳承,其餘諸傢,勢益不能與儒相抗,故一切爭論,主要均錶

現於儒學內部。

魏晉以後,情況不然。《易》《老》《莊》號稱三玄,論者蜂起,於是儒道關係漸成熱點,論者爭辯孔老優劣、儒道分閤、自然與名教之關係等等。如《三國誌?魏誌?鍾會傳?注》載:王弼有次去

拜訪裴徽,裴氏問他:“無者,誠萬物之所資也,然聖人莫肯緻言,而老子申之無已者何也?”王弼迴答:“聖人體無,無又不可為訓,故不說也。老子是有者也,故恒言所不足。”老子講無,孔子不講,

這是儒道之異。魏晉時人論玄學,以無為本體,故裴徽說無是萬物之所資。可是為什麼孔子不講這個本體的問題而老子纔講呢?王弼迴答,謂孔子已經體認或體會體證瞭無,所以不必講;老子則是雖知道這個無,可是自己還沒能體證到無的境界,因此老是要去說那個無。這就是對孔老儒道地位及價值之一種分判。李充《學箴》所說則為另一種分判,他說:

先王以道德之不可行,故以仁義化之;仁義之不篤,

故以禮律檢之。檢之彌繁而僞亦愈廣,老莊是乃明無為之

益,塞爭欲之門。……聖教救其末,老莊明其本。本末之

途殊,而為教一也。

這是以本末關係來位置儒道,諸如此類分判,在魏晉南北朝期間是很多的。儒佛關係,此時亦漸成論題。如張新安《答譙王論孔釋書》說:“積善啓報應之轍,網宿昭仁蒐之苗”,前者是佛教的因果報應觀,後者是儒傢的仁愛說,這二者,張氏就認為:“非旨睽以異逋”,可以相通。與此相反的,是另一類主張辨儒佛之異的,例如王坦之《沙門非高士論》、顧歡《夷夏論》、戴逵《釋疑論》等。他們批評佛教是外國的教法,故引儒傢夷夏之辨以攘斥之;又批評佛教的服製,故引儒傢說不能披發左衽以排拒之;他們還詰難佛教之倫理觀,以儒傢之重孝道,說“無後為大”來指責;對於佛教講因果,

亦以為“修短窮達,自有定分;積善積惡之談,蓋是勸善之言耳”,認為與儒傢定命說不同,故非究竟之談。凡茲等等,開啓瞭儒釋分閤之辨,到後代越來越激烈。

例如唐代中葉的古文運動,就一方麵是反對漢代經生章句式的儒學,而提倡類似王充所說的“文儒”形態;一方麵則是分判儒佛,強調儒傢與佛傢的差異;再則是說文儒所撰之文必須闡明聖賢的道理。這看起來是革命性的,實仍是漢魏南北朝儒學分化及儒佛分判的發展。

宋代延續古文運動之路綫,講“文以載道”。可是所重漸在道而不在文,因此與文人漸分。又由於所重在道,故亦不認同漢代傳經式的儒學,以緻《宋史》中於《儒林傳》之外,另立《道學傳》以彰明其傳道之功。

宋代傳道之儒強調道統傳承,謂道由堯舜禹湯文武周公孔子孟子一脈相傳,孟子之後,漢唐諸儒皆不得其傳,待宋朝周敦頤、程頤、程顥纔再接上統緒。這個道統傳承的認定,自然引起許多爭論。且不說它與漢唐傳經之儒的分判,帶來瞭不少爭端,緻令後世儒學學者在“漢”“宋”之間都要做一抉擇,做一分檢,就是在道學傢內部,也有誰為正統誰為歧齣之辨。

……

前言/序言

用戶評價

這本書,與其說是《國學入門》,不如說是一次精神上的“迴娘傢”。我一直是個對傳統文化頗感興趣的人,但現實是,學業、工作擠占瞭太多時間,真正能靜下心來讀經典的機會少之又少。這本書的齣現,恰逢其時。它以一種非常接地氣的方式,為我打開瞭一扇通往中國傳統文化的大門。我喜歡它那種娓娓道來的敘事風格,不像某些學術著作那樣嚴肅刻闆,而是充滿瞭人情味和生活氣息。讀到《論語》中孔子與弟子的對話,我仿佛能看到夫子慈祥的麵容,聽到他語重心長的話語;讀到《道德經》中老子對“道”的闡述,我感覺心靈得到瞭前所未有的寜靜。書中對一些典故的解讀,更是讓我拍案叫絕,原來那些耳熟能詳的故事背後,隱藏著如此深刻的哲理。比如,關於“塞翁失馬”的那個故事,我以前隻當是個笑話聽,現在纔明白,它其實蘊含著人生無常、禍福相依的深刻智慧。這本書讓我覺得,國學並非高高在上,而是與我們的生活息息相關,可以指導我們如何更好地生活,如何做一個有智慧、有溫度的人。

評分這本《國學入門》是一次意料之外的驚喜。我本以為會是一本枯燥的理論堆砌,沒想到它讀起來如此引人入勝。作者的文筆極佳,字裏行間都透露著對傳統文化的深厚感情。他善於將曆史事件、人物故事與哲學思想巧妙地結閤在一起,讓我仿佛置身於那個波瀾壯闊的時代,與古人一同感受喜怒哀樂。書中的內容非常豐富,涵蓋瞭哲學、曆史、文學等多個領域,但卻毫無雜亂之感,反而顯得條理清晰,脈絡分明。我尤其喜歡書中對《孫子兵法》的解讀,原以為這隻是兵書,卻沒想到它在現代的商業競爭中也大有可為。作者通過生動的案例分析,讓我看到瞭“知己知彼,百戰不殆”的深刻含義,這對我日常的工作生活也大有啓發。此外,書中對中國古典詩詞的賞析,更是讓我沉醉其中,我仿佛看到瞭李白“飛流直下三韆尺”的豪情,也感受到瞭杜甫“感時花濺淚”的悲憫。這本書讓我意識到,國學並非陳舊的古董,而是蘊含著無窮智慧的寶藏,值得我們去發掘、去傳承。

評分閱讀《國學入門》的過程,就像是在品一杯陳年的美酒,越品越有味道,越品越覺醇厚。我一直覺得,瞭解一個民族的文化,是認識這個民族的關鍵。而中國,有著幾韆年的燦爛文明,但對於我這樣普通人來說,要深入瞭解,確實是件不容易的事。這本書的齣現,就像是為我量身定做的一樣。它沒有使用過於專業的術語,而是用一種十分通俗易懂的語言,將那些古老的智慧呈現在我的麵前。從春鞦戰國的諸子百傢,到唐詩宋詞的韆古絕唱,再到明清小說的世情百態,作者都信手拈來,娓娓道來。我最喜歡的部分是對《菜根譚》的解讀,書中關於“寵辱不驚,看庭前花開花落;去留無意,望天上雲捲雲舒”的闡述,讓我感受到瞭中國傳統文化中那份淡泊寜靜的境界。這種境界,在當下這個浮躁的社會,顯得尤為珍貴。這本書不僅讓我增長瞭見識,更重要的是,它滋養瞭我的心靈,讓我對人生有瞭更深刻的思考。

評分終於讀完瞭這本《國學入門》,閤上書的那一刻,心中湧起一股莫名的感動,仿佛穿越瞭韆年,與古人進行瞭一場深刻的對話。這本書帶給我的不僅僅是知識的積纍,更是一種精神的洗禮。我一直對中國的傳統文化充滿好奇,但苦於入門無門,許多經典著作晦澀難懂,望而卻步。直到遇到《國學入門》,它像一位和藹的長者,循循善誘地將我帶入國學的殿堂。從《詩經》的溫婉雅緻,到《論語》的智慧哲思,再到《史記》的波瀾壯闊,作者用生動形象的語言,將這些看似遙遠的古代典籍,變得鮮活而觸手可及。書中對每一個典故的解析都詳盡入微,對人物的刻畫也栩栩如生,仿佛我親眼見證瞭那些曆史的瞬間。最讓我驚喜的是,作者並沒有枯燥地羅列史實,而是巧妙地將深奧的道理融入生動的故事之中,讓我在品味文字的同時,也領悟到為人處世的智慧。例如,關於“君子”的闡述,讓我對這個概念有瞭全新的認識,不再是遙不可及的聖人形象,而是更加貼近生活,能夠體現在日常點滴中的品格。讀完這本書,我對中華文化的博大精深有瞭更深的理解,也更加堅定瞭繼續深入探索的決心。

評分說實話,我之前對國學的印象一直停留在“之乎者也”的年代,總覺得那離我的生活太遙遠瞭。直到偶然翻開這本《國學入門》,我纔發現自己錯得離譜。這本書完全顛覆瞭我過去的認知,它就像一位纔華橫溢的導遊,帶著我領略瞭中國傳統文化的風采。我被書中那些跌宕起伏的曆史故事所吸引,被那些充滿哲理的言語所打動。作者的敘述方式非常靈活,時而激情澎湃,時而娓娓道來,總能恰到好處地抓住我的注意力。書中對“仁、義、禮、智、信”等儒傢核心思想的闡述,讓我明白瞭這些古老的道德規範,在現代社會依然有著重要的意義。我特彆喜歡書中關於“無為而治”的討論,它讓我重新審視瞭“忙碌”的意義,開始思考如何在紛繁的世界中找到內心的寜靜。這本書不僅是一本知識的百科全書,更是一本人生的指南。它讓我看到瞭中國文化的獨特魅力,也讓我對自己的民族身份有瞭更深的認同感。

評分很不錯的書,值得擁有,贊一個!

評分很好的一本書,質量上也沒問題。

評分心性還未沉靜。

評分國學並非一門專業、一個科目,而是各種學問生發的土壤。從大處說,國學是中國文化的標誌,瞭解本國文化、樹立文化自信,可以避免在現今這個同質化時代被同化;具體到個體,則可增進個人的文化內涵,護養根本,滋養靈魂。本書分為門徑篇與登堂篇:上篇介紹基本材料、知識與方法,下篇藉評述民國初葉國學運動中的人物與教育,探討其中蘊涵的各種問題,同時對現今教育問題亦多有品評。通覽全書,國學之綱維與精神盡收眼底,國學之堂奧就在書中闡釋的那條寬易博大的治學之道上。

評分很不錯的一本書,希望自己學以緻用

評分國際佛光會理事

評分國學並非一門專業、一個科目,而是各種學問生發的土壤。從大處說,國學是中國文化的標誌,瞭解本國文化、樹立文化自信,可以避免在現今這個同質化時代被同化;具體到個體,則可增進個人的文化內涵,護養根本,滋養靈魂。本書分為門徑篇與登堂篇:上篇介紹基本材料、知識與方法,下篇藉評述民國初葉國學運動中的人物與教育,探討其中蘊涵的各種問題,同時對現今教育問題亦多有品評。通覽全書,國學之綱維與精神盡收眼底,國學之堂奧就在書中闡釋的那條寬易博大的治學之道上。

評分很好

評分龔老師有功力,內容不錯,值得好好閱讀!

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有