具体描述

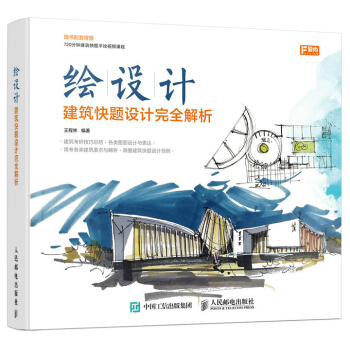

内容简介

《中国相声的源与流》由古代相声的萌芽与发展(先秦、两汉与隋唐)、古代相声的成熟(宋元明清)、现代相声的鼎盛(清末、民国、当代)三篇构成,主要包括:秦汉时代的相声萌芽;相声与唐代参军戏;唐代说唱艺术促进了相声发展;“像生”的成熟;金院本与相声的成熟等。作者简介

陈建华,山东泰安人。文学博士,泰山学院文学院副教授,泰山学院明清文学研究所所长、古代文学学科带头人。主要研究方向为中国古代文学、戏剧戏曲学和曲艺。共发表学术论文四十余篇,出版专著三部,完成教育部人文社科、省社科规划、省教育厅等项目十八项。近年来关注当代相声,结合自身多年的文献积累和理论研究,对相声的演艺和研究多有创见,成为曲艺研究“学院”派的新锐。目录

序小引一:相声史的研究逻辑——“可溯之源长,可证之史短”可能吗

小引二:相声研究现状评述

一、相声的外缘性研究

二、相声的核心性研究

三、现代相声研究现状总括

上编 古代相声的萌芽与发展(先秦、两汉与隋唐)

第一章 秦汉时代的相声萌芽

第一节 秦汉俳优戏中的相声萌芽

一、俳优戏旨在“逗”

二、俳优戏擅长“说”

三、俳优戏长于“学”

四、俳优戏以现挂为核心

五、俳优戏以讽刺为精神

六、俳优戏远非成熟的相声

第二节 东方朔——相声行业的祖师爷

一、性滑稽

二、善谈谐

三、善针砭

四、直接催生了相声题材和种类

五、非艺术性质的表演

六、菲薄艺人的定位

第三节 秦汉笑话中的相声萌芽

一、笑话讲究机敏应对,铺垫取笑

二、笑话讽刺现实之精神

三、笑话为相声提供了形象和素材

第二章 相声与唐代参军戏

第一节 “现挂”是唐参军戏的艺术核心

一、现场抓哏,席上生风

二、戏剧情境开放,内外一体

第二节 唐参军戏是“滑稽语言艺术”

一、参军戏以滑稽语言为主要手段

二、参军戏讲究语言的问答配合

第三节 唐参军戏确立起“一捧一逗”的结构

一、唐参军戏以“一捧一逗”为核心结构

二、唐参军戏奠定“一捧一逗”的组合范式

三、唐参军戏推动了“一捧一逗”的基本手法

第四节 唐参军戏极具讽刺精神

一、初盛唐时期的讽刺

二、中唐时期的讽刺

三、晚唐时期的讽刺

四、五代时期的讽刺

第五节 唐参军戏并非成熟相声

一、参军戏使相声艺术初步定型

二、参军戏的产业化程度不足

三、参军戏的职业化程度欠缺

四、参军戏缺乏艺术独立性

第三章 唐代说唱艺术促进了相声发展

第一节 唐代语戏推动了相声发展

一、合生现场抓哏、反讽取笑

二、杂嘲善讥讽和抓哏

三、语弄的包袱手段

第二节 唐代说话促进了相声艺术

一、讲经影响了相声艺术

二、说书推进了相声成熟

中编 古代相声的成熟(宋元明清)

第四章 “像生”的成熟

第一节 “像生”孕育了相声的概念和技艺

一、“像生”逐渐成熟

二、“学像生”和“乔像生”

第二节 “像生”以“逗笑”为宗旨

一、“乔”

二、“弄”

第五章 金院本与相声的成熟

第一节 金院本的首旨在于逗笑

一、现挂抓哏,讥讽取笑

二、通过诙谐滑稽言行逗乐

第二节 金院本中成熟的相声手法

一、舌辩

二、(歪)批(歪)讲

三、贯口

第三节 金院本的捧逗结构

一、弄痴木

二、弄酸

三、弄医

四、扑击

第四节 附论:明代过锦戏与相声艺术

一、过锦戏的宗旨在于“逗笑”

二、过锦戏艺术本体近似相声

三、过锦戏以“包袱”为艺术核心

四、现挂是过锦戏的艺术关键

第六章 宋杂剧促进了相声成熟

第一节 宋杂剧旨在以“相”和“声”逗笑

一、滑稽语言是杂剧逗笑的核心手法

二、滑稽人物是杂剧逗笑的关键手段

第二节 宋杂剧推进相声体制

一、杂剧框架灵活自由

二、杂剧体制极具开放性

第三节 宋杂剧彰显了相声精神

一、杂剧沿承了传统优伶谏诤的方式

二、杂剧讽刺全面,极具针对性

三、讽刺精神高度自觉,力度空前

第四节 宋杂剧完善了“捧逗”结构

一、副末戏弄副净是杂剧的核心结构

二、“弄痴”是杂剧捧逗的主要内容

第七章 宋元明清说话艺术推动了相声成熟

第一节 说话中的逗笑艺术

一、“使砌”

二、“扣子”和包袱

三、塑造滑稽人物

第二节 说话艺术影响了相声结构

一、押座文和垫话

二、开题和瓢把

第三节 说话直接演变为相声艺术

一、合生演化为对口相声

二、商谜演化出特定相声类型

第八章 宋元明清笑话演化出成熟的相声

第一节 笑话为相声提供素材

一、贵族和官员故事

二、市井小民题材

第二节 笑话中的包袱艺术

一、笑话突出包袱的精髓——讽刺

二、笑话精于包袱的核心——现挂

三、笑话完善了包袱的技法——三番四抖

四、笑话塑造了包袱艺术的中心——人物

五、笑话强化了包袱的基础——情节

第三节 笑话完善了捧逗结构

一、群口结构

一、一人结构

第四节 传统笑话造就了“文哏”

一、含蓄委婉的美学风貌

二、着力刻画文人形象

三、熟练的文哏技法

第九章 宋元明清相声行业的职业化与产业化

第一节 发达的商品经济奠定了相声根基

一、市民经济和商品经济迅猛发展

二、社会财富推动了娱乐业发展

第二节 市井阶层的崛起提供了相声观众群

第三节 演艺场所提供了相声表演平台

一、日常消费场所

二、专业演出场所

第四节 相声从业人员的职业化

一、相声艺人的职业化

二、相声作家的职业化

第五节 相声演艺的职业化

一、民间的职业相声演出

二、上层舞台上的相声

三、职业化的相声经营

第六节 相声剧本的职业化

一、舞台语言

二、塑造人物和制造包袱

第七节 相声实践理论的自觉

一、分析相声观众特点

二、研究相声作品类型

三、阐释相声表演诀窍

四、总结相声舞台规范

……

下编 现代相声的鼎盛(清末、民国、当代)

参考书目

后记

精彩书摘

《中国相声的源与流》:这种戏谑性的扣子和相声中的包袱无异,熟练使用了铺垫技术。首先,在前面书中再三渲染众位侠客武功高超,在武林中鹤立鸡群,是第一次铺垫包袱。其次,在关键节点上捧哏者进一步衬托道:“那能耐太大了,没有超过他们的,上来一个人,把这十位给镇住了,哎,这人是谁呢?哎呀……百思不得其解。”是第二次铺垫包袱。再次,一回书结束时,“十位大英雄正在酒楼之上饮酒,就听楼梯口腾腾腾上来一人,十位大英雄回头观看,呀,只看得捏呆呆发愣”。天下无双的大英雄竟被人吓得呆如木鸡,与前面的铺垫形成强烈反差,既让人震惊,更让人迷惑,造成重大悬念,包袱正式形成。最后,下一回书接续前言,竟然“不是别人,敢情是跑堂儿的上菜”,被跑堂的吓倒了,与前面渲染的十位大英雄形成非常强烈的反差,听众在又气又乐中“心里头挑大拇哥,太佩服人家了,有能耐”。虽然有些不伦不类,但逗笑效果强烈,不失为一个经典的大包袱。这种手法正与相声相同。

三、塑造滑稽人物

相声的核心是包袱,而滑稽人物又是包袱的核心。塑造滑稽人物,逗人一笑,招来听众,这一传统在说书悠久的历史中早早被确立起来。

说书“四家”起初均以正面人物为主角,后来在相当多的作品中,滑稽人物风生水起,地位迅速提升,渐有遮蔽第一主角取而代之的势头。如《大唐三藏取经诗话》中的滑稽大王猪八戒,其地位显然远超原主角唐僧;《水浒传》中的原主角宋江不如李逵夺目;《三国演义》中的张飞,其形象虽不能超越诸葛亮,但显然压倒了原主角刘备;而《红楼梦》中的刘姥姥虽然地位远不及十二金钗重要,但其经典性和光芒与之相较并不逊色。在实际的说书场中,这些滑稽人物是艺人们用以烘托气氛、调整艺术节奏、吸引观众注意力的超级法宝,须臾不可离开,其剧场效果远比文本体现出来的更重要。所以,《岳飞传》中的牛皋,《杨家将》中的孟良、焦赞等角色,被行内艺人称为“救场绝招”。如果说书效果“温”,观众不耐烦了,那么就转而说这些滑稽人物的故事,往往能一石激起千层浪,有立竿见影之效。

更值得注意的是,一些评书主角的性格日趋滑稽,这导致整个作品日渐演化为滑稽评书,甚至成为单口相声的经典。其中最有代表性的当属《刘公案》,该作品盛行于清代中后期,传唱乾隆朝吏部尚书刘墉的传奇经历。原著情节主要包括:参皇上、和坤拜师、捉拿桂泰、智审黄爱玉、乾隆皇帝私访江南、真假皇帝、黄玉田案、惩治钱旺、捉拿和珅等几个部分。情节分为三大类:一是机智断案的故事,如智审黄爱玉、真假皇帝等,凸显刘墉的机智,属于典型的公案类型;二是恶斗匪徒的,如擒拿大盗小母鸡、攻破锁龙观等,属于典型的江湖侠客类型;三是惩治腐败贵族的,如捉拿桂泰和和坤等,属于清官系列。所以,《刘公案》明显是公案、侠客和清官小说的混合体。

……

用户评价

这部书真是让人耳目一新,它并没有落入那种刻板的学术研究窠臼。作者的笔触非常生动活泼,读起来就像是听一位经验丰富的老先生在茶馆里娓娓道来,分享那些尘封已久的掌故和轶事。我特别欣赏它对早期说书艺人生活状态的描绘,那种筚路蓝缕的艰辛,以及他们如何在这种环境下磨砺出扎实的语言功底和对民间百态的深刻洞察力。比如书中提到某位艺人在解放前如何巧妙地将时事融入段子,既能迎合观众口味,又能巧妙地规避风险,这种智慧的闪光点,书里描摹得淋漓尽致。它没有宏大的理论推导,更多的是一种“在场感”,仿佛能闻到旧戏园子里的烟草味,听到咿咿呀呀的弦子声。读完后,我对相声这门艺术的“根”有了更具象、更有人情味的理解,它不再是舞台上光鲜亮丽的几个段子,而是无数艺人汗水和智慧的结晶。尤其是在描述某些失传的“垫话”和“彩段”时,作者的考据和转述都极为到位,让人不禁拍案叫绝,深感技艺传承之不易。

评分这本书的价值,很大程度上体现在它对语言艺术本身的精微解构上。它不仅仅是在讲述“谁在什么时候说了什么段子”,而是深入挖掘了相声这门语言艺术的底层逻辑。作者对“贯口”、“活口”、“学唱”这些核心技巧的分析,既有理论上的高度概括,又有大量翔实的实例支撑,读起来让人茅塞顿开。我特别喜欢书中关于“包袱”的形成和抖响机制的分析,那种对节奏、停顿、以及语义反差的精确拿捏,被作者用清晰明了的文字还原出来,让人不禁拍案叫绝,甚至想立刻找段老录音来印证。这种对创作手法的细致剖析,极大地提升了非专业人士的欣赏门槛,让我们在观看表演时,不再仅仅是跟着笑,而是能品出其中精妙的结构美感。整本书的论述逻辑缜密,层层递进,体现了作者深厚的文学修养和对民间曲艺的长期浸淫。

评分这本书的叙事结构相当精巧,它仿佛带着读者进行了一场跨越时空的漫游。我尤其赞叹作者在处理历史脉络上的那种游刃有余。它不是简单地按照时间顺序罗列,而是善于抓住一些关键的转折点,比如某个重要历史事件对相声表演内容和形式带来的冲击,或者某位大师的横空出世如何彻底改变了艺术流派的走向。这种处理方式使得阅读过程充满了发现的乐趣,每一次翻页都像是在揭开历史的一层薄纱。书中对“雅”与“俗”之间微妙平衡的探讨,更是点睛之笔。它没有简单地将相声归类为“下里巴人”,而是深入剖析了它如何吸纳市井文化中最具生命力的元素,并将其提炼升华为具有高度艺术性的表达。文字的密度适中,既有学术研究的严谨性,又不失面向大众读者的流畅性,很多关键的论述都穿插在精彩的案例分析中,使得理论不再是干巴巴的口号,而是鲜活的案例支撑。

评分老实说,我对艺术史类的书籍通常抱持着一种谨慎的态度,因为很多作品要么过于学术化晦涩难懂,要么又过于浅薄流于表面。然而,这本书却找到了一个绝佳的平衡点。它在描述相声艺术演进中的不同阶段时,对不同地域、不同派系之间的相互影响,有着非常细腻的观察。比如,它对比了北方相声的厚重基调和南方某些曲艺形式的轻快灵动是如何在历史的碰撞中相互渗透、相互借力的。更让我惊喜的是,书中对于一些关键人物的性格侧写,简直入木三分。那些充满传奇色彩的艺术家们,他们的脾气秉性、他们彼此间的恩怨情仇,都被描绘得栩栩如生,这些“人”的故事,远比单纯的“艺术”介绍更能抓住读者的心。这让我意识到,相声的“道”不仅在于技法,更在于艺人所承载的那个时代精神和他们独一无二的生命体验。

评分我不得不说,这本书在资料的广度和深度上都令人印象深刻。它显然不是短期内仓促成书的,其中蕴含着作者长年累月的田野调查和文献梳理的功力。很多我们现在难以寻觅的早期资料和口述历史,都在书中得到了系统的整理和引用。比如,对于一些早期的剧本残本和民间艺人的口述记录的引用,都非常审慎和严谨,这使得全书的可靠性大大增强。它成功地将相声从一个相对小众的舞台艺术,放置到了更广阔的中国近现代社会文化变迁的大背景下去考察,让读者看到艺术如何与时代脉搏同频共振。书中对不同历史时期相声主题和表演风格的演变分析,展现了一种动态的、发展的眼光,有力地驳斥了将民间艺术视为“一成不变”的刻板印象。读完后,我感觉自己不光了解了相声的发展史,更是对中国近代社会文化史有了更立体、更接地气的认识。

评分好

评分非常不错,各方面都挺好,正版

评分好!!!

评分好!!!

评分好

评分体现了作者的一定功力,有考据,有思考,是用心之作,不可苛求。

评分很好的书 下次会推荐朋友买的

评分非常不错,各方面都挺好,正版

评分相声的专著很少,值得看看!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![开天辟地·中华创世神话连环画绘本系列:羿除四凶 [The Grand Archer Yi Shoots Four Monsters] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12068005/59190eaaN2508a6cb.jpg)