具体描述

编辑推荐

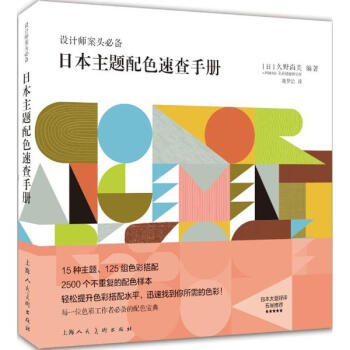

适读人群 :设计类读者这是一本充满和风和韵的素材集,从中可以领略日本独特的优美纹样和色彩。书中收录了分层PSD格式、高分辨率的图像数据、包含使用便捷的路径及Swarch数据的EPS格式以及无需专业软件也能使用的JPEG格式的图像数据。所有素材均无需支付版权费,充分满足从专业设计师到普通读者的广泛需求。

内容简介

在日本,传播着别具一格的有民族特色的文化。其中和服及传统工艺所呈现的独特匠心,唤醒了生活在现代社会的我们内心深处那份怀旧情怀以及纤细敏锐的时尚感觉。和风和韵是融入我们生命的一脉相承。本书从丰富多样的风俗中,将手工制成的朴素优美的印染花纹和充分展现日本人绝妙四季感的、纤细丰富的“传统色”制作成了便捷好用的数据资料。敬请撷取这些和韵精髓,运用于方方面、各式各样的设计。

内页插图

目录

Introduction关于本书

Scene 1 用日本传统色描花绘纹 传统色与花纹

Scene 2 永无止境的美 千代纸风格(连续图案)

Scene 3 在不动声色中传递和韵 插图·主题图案

索引(Scene 1 传统色与花纹)

用户评价

从一个纯粹的艺术爱好者角度来看,《和风和韵素材集》成功地构建了一个完整的审美体系,它超越了简单的“好看”范畴,触及到了精神层面。这本书的伟大之处在于它没有试图“翻译”或“改造”日式美学,而是以一种极为谦卑和尊重的姿态,将原汁原味的美学精髓呈现出来。例如,书中对茶道中“一期一会”精神在器皿选择上的体现的解读,将一个抽象的哲学概念具象化为可以触摸、可以感知的实体美。这让这本书不仅仅是一本工具书或图册,更像是一本关于生活哲学的指南。它的语言凝练而富有诗意,读起来常常会让人停下来,陷入对自身生活状态的反思。这本书让人意识到,真正的“和韵”,不是外在的装饰,而是内在的秩序感和对当下瞬间的珍视,这是它留给我最持久的价值。

评分说实话,我最初抱着一种略微怀疑的态度去接触《和风和韵素材集》的,毕竟市面上同类题材的图册太多了,大多内容雷同,无非是换汤不换药的樱花、纸灯笼和竹篱笆。然而,这本书真正吸引我的地方在于其广阔的取材范围和深度的文化挖掘。它不仅仅停留在表层的“和风”符号展示,而是深入到了“韵”的层面,探讨了这种美学是如何渗透到日常器物、庭院布局乃至季节更迭之中的。比如,书中关于“侘寂”(Wabi-Sabi)哲学在现代室内设计中的隐性表达那一章节,简直是醍醐灌顶。作者没有用生硬的理论去解释,而是通过一系列精心挑选的对比图片,让我们直观地感受到那种残缺之美和时间沉淀的价值。这种叙事方式非常高明,它引导读者主动去思考,去体会,而不是被动地接受信息。我感觉自己仿佛跟着一位博学的导游,漫步在京都的古巷,每一处看似不经意的角落都隐藏着值得玩味的文化密码。

评分这本名为《和风和韵素材集》的书,我花了整整一个周末才仔细翻阅完毕,感触颇多。首先,我得说,这本书的装帧设计简直是一件艺术品,那种细腻的纸张触感和典雅的封面排版,让人在翻开它之前就已经沉浸在一种宁静而致远的情绪中了。内页的排版布局也极为考究,每一页的留白都恰到好处,使得那些视觉元素仿佛在呼吸,而不是拥挤地堆砌在一起。我尤其欣赏作者在色彩运用上的克制与精准,那些看似简单的淡雅色调,实际上蕴含着深厚的文化底蕴,能瞬间将读者的心绪带入一个古朴而又充满生命力的日式美学空间。它不像某些设计集那样追求炫目的视觉冲击,而是更偏向于一种“少即是多”的禅意表达。对于我这种对传统工艺和建筑细节有特别偏好的人来说,书中那些对材质纹理的特写,简直是教科书级别的范本,每一个细节都透露出匠人的心血与对自然的敬畏,这种高级感是其他同类书籍难以企及的。

评分这本书的实用价值远超我的预期,尤其对于我正在筹备的一个小型文化主题空间项目而言,简直是雪中送炭。我发现,它里面收录的那些关于传统日式纹样(如青海波、七宝纹)在不同媒介上的变化和应用案例,提供了极其丰富的可操作性灵感。更棒的是,它没有仅仅停留在图案本身,而是深入分析了这些图案背后的象征意义,比如吉祥寓意和季节暗示,这使得我们在进行二次创作时,能够更准确地把握情感基调。随便翻开一页,里面关于和纸的纤维结构分析和光影穿透效果的记录,就足够我研究半天。与其他设计素材书那种冷冰冰的“素材堆砌”不同,《和风和韵素材集》更像是一部带有温度的田野调查报告,它让你明白每一个元素是如何从历史长河中走来,带着故事和生命力进入现代设计的视野的。这种深度,是那些速成手册无法比拟的。

评分我必须承认,初次阅读时,我被其中极简的风格略微“劝退”了。内容密度似乎没有其他画册那么高,很多页面留白巨大,甚至有一些页面只有一两张图配着几行看似随意的文字。起初我担心是不是篇幅注水了,但随着阅读深入,我才领悟到,这种看似“稀疏”的布局,正是其核心的表达方式。它是在模仿日本传统书画中的“间”(Ma)的概念,通过留白来凸显主体,让读者的视线和心神得以沉淀。这迫使我放慢了翻阅的速度,从囫囵吞枣的浏览模式,转变为一种沉浸式的冥想体验。特别是书中关于“光与影的对话”那部分,作者捕捉的都是极为微妙的瞬间——清晨透过障子门洒下的柔和光束,或是雨后苔藓上晶莹的水珠——这些瞬间的捕捉能力,简直是摄影界的奇迹,让人忍不住想关掉房间的灯,亲身去感受那种氛围。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有