具体描述

编辑推荐

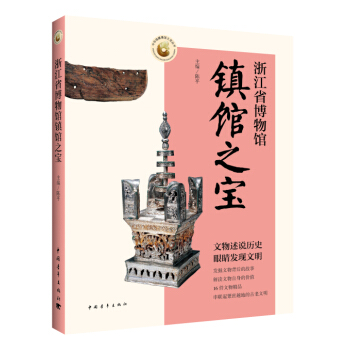

让历史说话,让文物说话。传承祖先成就和光荣

增强民族自尊和自信

内容简介

《浙江省博物馆镇馆之宝》书中介绍了浙江省博物馆的16件国宝级文物精品,是吴越文化的浓缩:以稻作文化为特征的河姆渡文化、实证中华文明起源具有规模和水平的良渚文化、“春秋五霸”之一的越国文化,“青瓷故乡”的原始瓷和越窑、龙泉窑、南宋官窑等青瓷,都是闻名遐迩的经典藏品。以浙江佛塔出土文物为基础的浙江佛教艺术品、明清经济史料和以古琴、“三雕一塑”“十里红妆”等为载体的浙江非物质文化遗产代表性藏品又为馆藏锦上添花。《浙江省博物馆镇馆之宝》,每件文物都有它稀有珍罕之处,都有它特定的历史内涵和文化价值。这些藏品浓缩了浙江悠久的历史、灿烂的文化,多层次、多角度地展示了浙江古代在政治、经济、文化、科技、思想等领域所取得的辉煌成就以及在人类文明发展史上的巨大贡献。

作者简介

陈平,浙江省博物馆宣教部主任,文博研究员。主要研究方向为佛教文物考古研究。内页插图

目录

1.跨过原始艺术之门——河姆渡文化双鸟朝阳纹象牙蝶形器2.盛放7000 年的漆艺之花——河姆渡文化朱漆木碗

3.刻在陶器上的畜牧史——河姆渡文化猪纹陶钵

4.文明曙光下的治玉奇迹——良渚文化“玉琮王”

5.2400 多年前的音乐厅——春秋伎乐铜屋

6.绝世名剑,古越之魂——战国越王者旨於剑

7.千年唐琴放清音——唐落霞式“彩凤鸣岐”七弦琴

8.“佛螺髻发”,放大光明——五代? 吴越鎏金银阿育王塔

9.祥龙端瑞宝,崇佛尚鎏金——唐五代鎏金铜释迦牟尼说法像

10.小印经,鸿说法——五代? 吴越宝箧印陀罗尼经(乙丑本)

11.绝世妙技,彩塑典范——北宋彩塑泥菩萨立像

12.漆艺骈罗,名扬天下——北宋识文描金檀木经函(内外函)

13.辟雍取法赋吴兴——元赵孟頫《吴兴赋》

14.山水合璧,百年传奇——元黄公望《富春山居图》( 剩山图)

15.成就青瓷极致之美——元龙泉窑青瓷舟形砚滴

16.十里红妆女儿梦——清末民初宁波“万工轿”

精彩书摘

2400多年前的音乐厅——春秋伎乐铜屋名 称: 伎乐铜屋

文物级别: 一级

类 别: 铜器

材 质: 铜

年 代: 春秋(前770-前476年)

规 格: 通高17厘米,面宽13厘米,进深11.5厘米。

推荐理由: 目前发现的唯一一座先秦时期的青铜房屋模型,是综合反映越人建筑、生活、图腾的青铜精品。

铜屋的造型、纹饰以及人物发式等,具有鲜明的越文化特色,可能是越人用于祭祀活动的宗庙建筑,人称“2400多年前的音乐厅”。

青铜是铜和锡的合金,青铜器在世界很多地方都有,已经成为一种人类文明成就的象征。在全世界的青铜器当中,中国的青铜器制作精美,工艺高超,世人都公认代表了世界青铜器的最高水平。

有这样一件青铜器显得格外独特,它堪称春秋时期青铜器的巅峰之作,对我们了解当时的建筑形态、人物形象、生活习俗、 祭祀仪式等也有重要意义,它就是浙江省博物馆的“镇馆之宝”之一的春秋伎乐铜屋。在一同出土的 17 件青铜器中,这座造型精致巧妙、色泽莹润悦目的青铜房屋模型堪称翘楚。

铜屋平面为长方形,三开间,三进深。南面敞开,无墙、门,立圆形明柱两根。东西两面为长方格透空落地式立壁。北墙仅在中心部位开一小窗。四角攒尖顶,中央的八角柱上立一大尾鸠。屋下有 4 阶。屋顶、后墙及 4 阶均饰勾连回纹,八角柱各面饰 S 形勾连云纹。室内跪坐 6 人,束发裸身,造型生动,各司其职 :二人双手相交于小腹,应是乐伎 ;其他 4人或做吹笙状,或做抚琴弹拨状,或做执槌击鼓状,或做执棍击筑状,当为乐师。伎乐铜屋是目前已知的唯一一座先秦时期的青铜房屋模型,这种经过艺术加工的模型虽然未必能够准确地反映民间住屋的具体形制,但透过它,多少能获得一些当时建筑的信息。铜屋中的奏乐人则反映了越人音乐生活的生动场景。铜屋八角柱上的大尾鸠还传递了越人精神生活的另一类信息,那就是越人对鸟的崇拜。伎乐铜屋所提供的多方面的信息,使越人生活的画面变得十分丰满和清晰。

冥器精巧,用途不明

1982 年 3 月,考古专家在绍兴市坡塘狮子山一座编号为 M306 的古墓中发现了这件伎乐铜屋。这座古墓是浙江省内首次发现的规模比较大的先秦时期的墓葬,年代为春秋战国时期。经过科学发掘,在这座古墓中先后出土了铜器、金器、玉器等陪葬品共计 1244 件,可见这是一座规格很高的墓葬。而这些发掘出来的文物,它们中的绝大多数,今天就收藏在浙江省博物馆。

其中这件伎乐铜屋外观十分小巧,但制作工艺非常复杂。在这样一座立体的小房屋里面,有形形色色的做工精巧的人、乐器,它们是怎么组合在一起的呢?现今比较权威的说法是古人运用了分铸法加以制作而成。就是把屋顶、乐器、乐师等各个部件分开浇铸完成以后,再铸造铜屋的主体,最后用铜和锡作为焊接剂把它们焊接起来,这种工艺即使在今天看来也是非常了不起的。

这座铜屋,花这么大力气打理,到底要反映什么?表现什么?

对此虽有多种解释,但始终没有一个公认的答案。一种意见认为,从所表现的场景看,铜屋是一个戏台,正面无门无墙,可供观看。

然而,如果是演戏,为何里边的人都是跽坐着的?坐着怎么演戏?如果不是演戏,那么从两个女性人俑的吟唱状态推断,屋内有可能在进行着一场二重唱的演唱会。但这是什么场合下的表演?为什么这些人还都是裸体呢?目前都还不得而知。

从整座铜屋来看,屋顶有一根铜柱,柱上有一只大尾鸠,这应是古代越国时期的图腾。那么,伎乐铜屋反映的会不会是古代越族的巫术活动呢?

从《越绝书》的记载来看,古代越地是有巫术场地和活动的,如“巫山者,越鬼扁神,巫之官也,死葬其上,去县十三里”。但由于资料缺乏,当年的巫术活动是不是有类似铜屋中的场景,尚无可靠证据加以证明。由于缺少相应的史料记载,墓中其他出土物也找不到可做佐证的迹象,因而伎乐铜屋的作用至今还没有一个令人信服的答案。

关于伎乐

众多专家在研究了伎乐铜屋后认为铜屋内的伎乐场面还从侧面体现了中国古代文化一个特别突出的特点——礼乐制度。

说到礼乐制度,人们最先想到的必定是孔子。其实孔子并非礼乐制度的创始者,而是一个追随者。孔子终生倡导的是周公所创立的礼乐制度,孔子曾表示 :“郁郁文乎哉,吾从周。”孔子认为西周的“文”很繁荣,具有了发达的文化,他毕生赞扬、学习西周的文化。而西周的文化主要体现在礼和乐上面,礼乐制度实际上成为西周文化的核心。

周公创立的礼乐制度相当复杂,但也可以用简单的话做一些概括。那就是 :在不同的场合,不同身份、等级的人要用不同的礼仪,即今天人们口中的“制度”和“行为规范”。同时,在这些礼仪中使用的音乐也有所不同,即不同身份的人使用的音乐也会不同,配合着“制度”与“规范”的差异,作为表现形式的现场音乐也会不同。比如,两国的国君相见,在这种场合下要演奏《大雅》中的曲子 ;如果是诸侯招待他国的使臣,那么就要演奏《小雅》里的曲子。不仅是演奏的音乐不同,就连演奏音乐的乐队规模也不同。这方面是有严格规定的,是一点都不能乱的。比如,天子的歌舞表演队的规模是 8 行,每行 8 人,共八八六十四人,这称为“八佾”。难怪孔子在看到一位诸侯按照天子的礼乐制度使用了“八佾”后,认为这样的做法乱了规矩,于是说道 :“八佾舞于庭,是可忍孰不可忍。”这正是孔子口中的“礼崩乐坏”。

春秋伎乐铜屋所反映出来的这种乐队阵形是不是完全符合春秋战国时期礼乐制度的规定呢?

从目前的情况来看,这个问题很难搞清楚。原因在于我们到目前为止还没有搞清楚这座高等级墓葬的主人究竟是谁,也就无从判断在当时制度下墓主人应该具有的乐队规模。然而我们知道,绍兴是古代越国的都城,尽管我们未必能够从伎乐铜屋这样一件国宝身上去了解很多中国古代礼乐制度的细节,但是我们依然可以从它身上发现很多越地文化的基因,如使用的乐器种类以及人们的生活装扮等。

断发文身

说到当时生活在越国的人们,他们的一些生活习惯、习俗,在当时北方中原地区的人们眼中可以用匪夷所思来形容。在这些习惯和习俗中,史籍描写最多的就是“断发文身”了。

什么叫断发?

简单地说就是剪短头发。我们知道古时的主流文化中,人们轻易是不剪头发的,尤其是在成年后,他们认为“身体发肤,受之父母,不得毁伤”,剪头发在当时是非常大的一件事情。但是越人就截然不同了,他们会剪短头发,前额留着齐刘海,甚至还常常变换发型,这让当时中原的汉人觉得很惊奇。庄子在《逍遥游》里“宋人贩帽”的故事讲了一个宋国的人来到越国贩卖他的帽子,结果他发现越国的人都是短发,不戴帽子,结果帽子卖不出去。故事讽刺了那些做事前不做调查,盲目行事的人,却同时反映了越人断发并且“不着冠”的传统。

“文身”比较好理解,与我们今天所讲的文身意思一致,就是用带有颜色的针刺入皮肤底层而在皮肤上制造一些图案或字眼出来,使身上带有永久性花纹。越人的“文身”主要包括额头上的“雕题”和上肢的“错臂”,更有甚者全身上下都“文身”的,图案多以龙和蛇为造型。虽然在伎乐铜屋中的乐师身上没有明显的“文身”,但是在与伎乐铜屋一同出土的凤鸟纹铜插座上,可以看到在四角跪着的人身上有清晰的“文身”。而绍兴漓渚出土的铜杖镦上那最为经典的人像为“断发文身”做了最集中的展示。

这些在当时人眼中极具“蛮夷”本色的装扮被众多的专家解读为越人适应环境的一种“伪装”。古代的越人常年生活在河网纵横的南方,这里湿热并且雨水丰沛,“陆事寡而水事重”。为了便于在这种潮湿多水的环境中生产和生活,他们将额前和两鬓的头发剪短,避免那些被汗水或者雨水打湿的头发下垂且贴在眼睛上而影响视线。在这样的地理环境中,越人还经常“与魭鳄鱼鳖为伍”,这时的“文身”还具有某种巫术的功能,让水中各种恶龙和恶虫不敢伤害他们。“断发文身”这种风习,不仅有助于我们想象古代越人的形象,也帮助我们大致了解了古代越人的生活环境以及由环境造就的生存方式。

鸟之图腾

古人生活的自然环境对于古人始终有着深刻的影响,不仅影响着他们的生活方式,还影响着他们的思考方式。图腾崇拜就是古人思考方式的最好表现之一,可以说是古人的思想再现。伎乐铜屋上就有越人的这种思想再现。

我们知道,古代的越人崇拜鸟,以鸟作为图腾,经常把鸟作为至高无上的神物装饰在器物上。在伎乐铜屋的屋顶上就装饰着一只简朴的鸠鸟。很明显,这和古代越人崇拜鸟有直接关系。古代越人相信鸟有一种神秘的力量,可以飞行于人与天神之间,有沟通人与神的功能,因此往往有权杖的杖首立有鸟的形象。到了汉代时,顶端有鸠鸟的手杖甚至要由国家政府颁发给老人,以此将敬老爱老制度化,弘扬敬老爱老的精神。

《后汉书 ? 礼仪志》中记述 :

仲秋之月,县、道皆案户比民,年始七十者,授之以玉杖(王杖),哺之糜粥。八十、九十,礼有加赐。玉杖长尺,端以鸠饰。鸠者,不噎之鸟也,欲老人不噎。

鸠杖通常杖顶端立有鸠鸟,象征着老人饮食如鸠,咽而不噎,这是一种健康祝福。所授之杖,是由皇帝所赐,故称王杖,显其身价。因此,史书中常称鸠杖为王杖。

可见,古人将鸠杖视为尊贵、受人尊敬的象征。回头审视伎乐铜屋的屋顶,上面立的不正是这样的一支鸠杖吗?

也正是鸟能飞的这一特性,让古人把很多生活中观察到的、发生在天上的、自己不能解释的事情与它结合起来,认为是神鸟所为,更是加以崇拜。早在7000 年前,同样生活在浙江的河姆渡人用双鸟朝阳纹象牙蝶形器上的神鸟形象传递着这样的信息。另外,鸟旺盛的生命力让古人引申出生殖、再生以及不死等含义,尤其是鸠鸟对子女一往情深,总是尽心养育照料 ;一经相配则终身不离不弃的这些习性和特点,与古人的伦理道德标准相吻合,正中古人下怀。以上种种原因相互影响、结合,让鸟崇拜在中国古代长盛不衰。鸟既然具有如此众多的“神性”,那么伎乐铜屋屋顶上的立鸟是不是在告诉人们,屋内的音乐表演和鸟的这些“神性”有关,和某种祭祀或者巫术有关呢?

铸着鸠鸟形象的春秋伎乐铜屋,造型精致巧妙,色泽莹润悦目,当真是中国春秋青铜器当中的精品。它包含着非常丰富的信息,把古越先民歌乐生活的风情形象而生动地传给了后人。

越人歌起

据史料记载,中国从西周到春秋战国时期,民间流行鼓瑟、吹笙、弹琴等器乐演奏形式,那时还产生了《高山》和《流水》等名曲。在春秋战国还有大量记载音乐的文献著作,如《诗经?小雅》中就记载 :“琴瑟击鼓,以御田祖。”而伎乐铜屋作为一种实物例证,出现了琴、鼓、瑟等乐器,提供了古代越人音乐生活的形象资料,具有极高的历史价值。

今天,时间过去了这么久,我们要了解古代越人在音乐艺术方面的成就,除了这件伎乐铜屋外还有什么别的特殊途径吗?有,那就是一首歌谣——《越人歌》。

关于《越人歌》有两种说法。

其一,《越人歌》相传是中国历史上第一首译诗,是一部翻译作品。鄂君子皙泛舟河中,打桨的越地女子爱慕他,就用越语唱了一首歌,鄂君请人用楚语翻译出来,于是有了这首美丽的情诗。有人说,鄂君在听懂了这首歌,明白了越女的心意之后,就迎娶了她。

其二,《越人歌》是一首中国古代使用壮侗族语言的古老民歌,公元前 528 年,楚国令尹鄂君子皙举行舟游盛会,盛会上,越人歌手为鄂君拥楫并歌唱。一位懂得楚语的越人给子皙翻译道 :

今夕何夕兮?搴洲中流,

今日何日兮?得与王子同舟。

蒙羞被好兮,不訾诟耻。

心几烦而不绝兮,得知王子。

山有木兮木有枝,心悦君兮君不知。

子皙被这真诚的歌声感动,按照楚人的礼节,双手扶了扶越人的双肩,又庄重地把一幅绣满美丽花纹的绸缎被面披在他的身上。

由于这首《越人歌》是以两种歌体、两种文本并存传世的,既有越语的汉语音译,也有楚民歌体的汉语译文 ;既是一首越歌原作,又是一首楚译越歌。因此,历代文人学者对《越人歌》的译诗质量、艺术水平以及它对后来文学作品所产生的影响做了不可胜数的分析和评价,甚至有日本的学者尝试采用马来语来解读。但由于《越人歌》采用的是当时越国的方言,所以解析难度非常大。未经翻译的越人歌原词为 32 字,翻译成楚歌后变成了 54 字,在语法结构、音韵格律等方面又有很多不同,因此《越人歌》的真正含义成了千古难解之谜。

今天,人们来到浙江省博物馆武林馆区,就可以在展现古代越国风土人情的展厅中,通过电脑互动的方式聆听到用古语发音演唱的《越人歌》,不远处陈列的就是浙江省博物馆“镇馆之宝”之一的伎乐铜屋。伎乐铜屋历经岁月的洗礼,2500 多年绍兴水土的润泽,使它周身散发着如玉一般神秘的光芒。凝视着铜屋,耳畔隐约还能听闻那忽隐忽现的《越人歌》,就好像这歌声是从眼前的乐屋里飘散出来的。它们一同为人们展示着古代越国悠久的历史和灿烂的文化。

春秋伎乐铜屋,一屋虽小,却涵盖了极为丰富的文化信息。它为我们研究春秋战国时期吴越地区的音乐、建筑、信仰和社会活动等提供了宝贵的实物资料,当之无愧是一件珍贵的国宝。

……

前言/序言

用户评价

说实话,这本书的文字部分远超出了我对一本“图录”的预期。我原本以为它会是那种干巴巴的学术性描述,但阅读下来,感觉更像是一位资深文博专家在用最优雅、最富故事性的笔触,为你娓娓道来每一件宝物的“前世今生”。作者在介绍那些青铜器的时候,没有拘泥于冰冷的年代和铭文的考证,而是将它们放置在当时的社会背景和礼仪制度中去解读。比如,讲述某件礼器时,作者会穿插引用当时诗歌中的意象,让那冰冷的金属瞬间有了温度和情感。再说到那些精美的瓷器,文字描述更是充满了画面感,什么“雨过天青”的色泽,什么“薄如蝉翼”的胎体,读起来简直让人心驰神往。最让我惊喜的是,作者对于文物背后的匠人精神的挖掘。他们没有简单地赞美文物的完美,而是探讨了在那个技术条件下,工匠们是如何克服材料和工具的限制,达成如此匪夷所思的成就的。这种深入到创作灵魂层面的解读,让阅读过程变成了一种精神上的对话,而不是单向的信息接收。

评分这本书带给我的最大的震撼,在于它成功地打破了“高冷”的博物馆壁垒,让深奥的文物鉴赏变得触手可及。作者在行文中,总是巧妙地埋下一些“小知识点”或者“小典故”,它们就像是隐藏的彩蛋,让你在轻松阅读中获取到专业信息。比如,介绍某件陶器时,会顺带解释一下古代烧制陶器所依赖的燃料特性,或者当时使用的制泥工具的构造。这种“知识点碎片化”的处理方式,非常符合现代人碎片化的阅读习惯,既不会让你感到阅读压力,又能确保知识的吸收效率。对于一个非专业人士来说,这本书极大地降低了欣赏古代艺术的门槛,它没有用晦涩难懂的术语来吓退读者,而是用一种平等、亲切的语气,引导我们去发现美、欣赏美。可以说,这本书不只是一本记录珍宝的图册,它更像是一堂生动有趣的、关于一个地域千年审美变迁的精彩速成课,让我对本土的文化遗产产生了更深厚的热爱和自豪感。

评分我必须得提一下这本书在“历史脉络梳理”上的功力。很多同类书籍,往往是按照“朝代”或者“器物类型”简单粗暴地划分,读完后知识点是零散的。但这本独特的处理方式,成功地构建了一条清晰可见的文化传承线索。它通过对比不同时期、不同地域的几件关键性文物,巧妙地展示了工艺、审美观念是如何一步步演变、融合,最终形成新的高峰的。比如,它会并置展示几件跨越数百年的玉器,通过对比玉料的选材、纹饰的主题变化以及砣工的精细程度,你就能直观地感受到时代思潮是如何渗透到日常器物中的。这种“横向对比”和“纵向深挖”相结合的叙事结构,极大地提升了阅读的深度。它教会了我不仅仅是用“美不美”来评判一件文物,而是要带着历史的眼光去看待它在文明进程中的坐标意义。读完之后,我对整个区域的文化发展史都有了一个更系统、更立体的认知框架,那些分散的知识点一下子都串联起来了。

评分这本书在细节处理上的考究,真的体现了出版方的专业水准。我注意到,书中对一些极其脆弱、纹饰繁复的纺织品或书画的复制,采用了近乎苛刻的色彩还原技术。我曾经在博物馆现场近距离看过某件珍贵的刺绣,那种丝线的细腻和色彩的层次感是照片难以捕捉的。然而,这本书中的高清放大图,竟然能捕捉到那种微妙的光泽变化,甚至能看到丝线交织的针脚痕迹。这不仅仅是技术上的胜利,更是一种对文物敬畏的体现。此外,书中对于文物的“背景资料”的补充也是非常到位。它不会让你只看到“是什么”,还会告诉你“在哪里出土的”、“发现时的环境如何”,甚至是“它是如何被征集或修复的”。这些“幕后故事”极大地丰富了文物的生命力,让它们不再是陈列柜里冰冷的古董,而是一个个鲜活的历史见证者,承载着无数人的记忆和故事。

评分这本书的装帧设计真是一绝,拿在手里沉甸甸的,那种质感一下子就让人觉得这不是一本普通的图册。封面那种水墨晕染的效果,配合着烫金的标题,低调中透着一股历史的厚重感,让人忍不住想一探究竟。我特别喜欢它内页的用纸,那种略带纹理的哑光纸张,使得那些文物的照片呈现出一种温润的光泽,而不是那种刺眼的商业印刷感。翻开第一页,我就被那种精心排版的布局给吸引住了。它不是那种简单的图片加说明文字的罗列,而是采用了大量的留白和巧妙的版式设计,让每一件展品都有足够的“呼吸空间”。比如,有些器物的局部特写,会被放大到占据整整两页,那种精细到可以看清釉面上的微小气泡和开片纹理的细节,简直让人有种身临其境的感觉。编辑在配图的选择上显然下了大功夫,不仅有宏大的全景图,更有从不同角度捕捉的细节,这对于研究者或者只是单纯的爱好者来说,都是极大的便利。整本书的编排逻辑非常流畅,感觉像是在一次精心策划的、无声的导览中漫步,每翻过一页,都有新的惊喜和对历史的感悟。

评分喜欢博物馆方面的书籍,可以了解历史,了解文物,了解当地的特色。浙江馆没有去过,先借助书扫扫盲。喜欢书中的音乐屋,雷峰塔,菩萨立像。纸张不错,印刷也很喜欢。

评分好就一个字!

评分好就一个字!

评分品质好,速度快

评分品质好,速度快

评分品质好,速度快

评分好就一个字!

评分不错,挺好的!

评分不错,挺好的!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![新加坡(新版) [Singapore] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11872212/56c5bd71N90699b9c.jpg)

![法国大革命史译丛:英国激进主义与法国大革命(1789-1815) [British Radicalism and the French Revolution 1789~1815] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12034095/587d8695N674b83fb.jpg)