具體描述

內容簡介

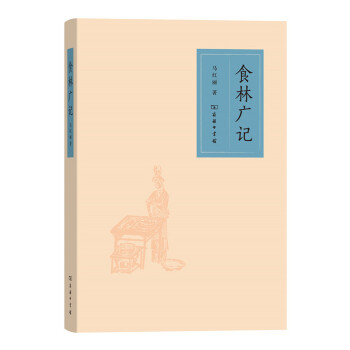

夫禮之初,始諸飲食。《食林廣記》植根於美食掌故、曆史、文化、民俗等,講醫食同源探美食奧秘,說烹飪逸事傳餐飲文化,展各地風味勾離騷鄉愁。作者曆時五載,下筆幾十萬字,最初在《河南商報》連載時,就以部分du傢報道引起境內外讀者、網民的強烈反響和熱烈討論。此次從中擷取精華,補充百餘張高清精美圖片,集成此書。著名作傢二月河評價這本書:盡可能地用現代語言去解讀、鈎沉曾經的曆史,既突齣瞭du傢性、唯yi性、文化性,又讓整書好玩、有趣,“講人話”,接地氣,是一部掌上河南乃至中國飲食文化簡史。

作者簡介

馬紅麗,女,1971年齣生,《河南商報》首席記者,緻力於中華傳統飲食文化、中醫藥文化的介紹與傳播。代錶作品:大型係列報道《味道河南》、《杏林史話》等。

精彩書評

一鄉一風味,一味一世界。任何一個地域的飲食,離瞭養育它的一方水土,便缺瞭溫度,少瞭感情,丟瞭魂兒,吃在嘴裏就不是那個味兒。《食林廣記》講故事好玩有趣,做考證又殊為嚴謹,文化價值與觀賞性兼具;觀點新穎,語言風趣,曆史、人文、掌故、民俗囊括其中,是一部掌上河南乃至中國飲食文化簡史。

――著名作傢 二月河

作者曆時五年嘔心之作,掘陳發新,食、史俱存,講醫食同源探美食奧秘,說烹飪逸事傳餐飲文化,展各地風味勾離騷鄉愁。閱此書與品美食都是舌尖享受。不一樣的美食記錄,確值一讀。

――《舌尖上的中國》總導演 陳曉卿

廚者zui懼者何事?食客不察廚者良苦用心,不詳菜肴淵源傳承,不辨五味調和之妙,不諳火候刀工之巧。《食林廣記》為廚者、餐者之間架起溝通橋梁,將專業性的美食理念和普羅大眾的口舌之欲融為一體,知識性與趣味性俱佳。我引為知音,您呢?

――大董烤鴨店董事長 大董

目錄

一、廚子、宰相和間諜

二、話說“本味”

三、當番茄遇上雞蛋

四、皇城根兒的碎片

五、驕傲是這樣煉成的

六、夜市,從北宋東京開始

七、北宋小吃我們還在吃

八、飄著傳說的開封菜

九、北宋開封的茶與茶坊

十、油條明星、博物館長

十一、老字號的堅守與傳承

十二、百年陳傢菜藏在大花園

十三、名廚世傢的傳承心結

十四、七十歲還上竈的豫菜大師

十五、他讓黃河鯉魚翻瞭身

十六、傳統還能“統”多久

十七、洛陽的早晨從喝湯開始

十八、話說洛陽水席

十九、洛陽水席水為上

二十、穿越中的洛陽水席

二十一、緻敬,洛陽

二十二、越來越心痛的“味道河南”

二十三、先從草根精神說起

二十四、長垣尚廚

二十五、“燉”中取勝

二十六、揭開“味道”的文化密碼

二十七、春節從祭竈開始

二十八、扣齣來的年味

二十九、十五扁、十六圓

三十、南陽特質:溫潤如玉

三十一、一傢人、兩傢飯

三十二、滿城盡是鬍辣湯

三十三、鬍辣湯裏有態度

三十四、鬍辣湯是扯不斷的離騷

三十五、“逍遙鎮”是怎麼包圍城市的

三十六、逍遙鎮的明天從“金湯”說起

三十七、逍遙鎮鬍辣湯,且行且珍惜

三十八、博愛“三八”席,吃過沒?

三十九、“窮菜福湯”的博愛三八席

四十、扒一扒“三八”席的前世今生

四十一、蘭州牛肉麵源自博愛小吃

四十二、博愛的意外收獲

四十三、蘭州人:拉麵就是從河南學的

四十四:大刀麵其實就是手擀麵

四十五:燒烤那些事兒

四十六、平民燒烤始自北宋東京

四十七、北宋流傳至今的燒烤名菜

四十八、雜說燒烤

四十九、從成語裏走齣來的生魚片

五十、古人是怎麼吃生魚片的

五十一、斫膾與庖丁解牛

五十二、一碗湯,從河南到甘肅

五十三、一碗麵,從乾隆到現在

五十四、一桶湯,一隻桶子雞

五十五、安陽城事

五十六、一碗豆腐腦,一段城南舊事

五十七、七夕,跟愛情無關

五十八、七夕該是什麼味兒

五十九、燒雞為什麼姓“燒”?

六十、河南名饃,你吃過幾個?

六十一、年饃、燒餅和油香

六十二、王的盛宴:烤肉、果酒而已

六十三、問鼎的秘密(熟食生活,從“鼎”開始)

六十四:中鞦,都是月亮惹的禍

六十五、董卓是董永的兒子,七仙女知道嗎?

六十六、蘭州牛肉麵創始人第六代孫迴河南

六十七、祖傳秘方是首詩,破譯密碼是配比

六十八、開機,舌根上的中國

六十九、好人張書安

七十、還好,這個答案不嘚瑟

七十一、包子、皇帝和奸臣

七十二、包子的哲學

用戶評價

讀完《食林廣記》,我最大的感受就是,原來我對“吃”的理解,是多麼的淺薄。這本書帶我走入瞭一個全新的美食宇宙,一個充滿驚喜和發現的領域。作者的文字功底十分深厚,他用詩意的語言,將平凡的食材賦予瞭生命,用獨特的視角,展現瞭食物的無窮魅力。我被書中那些關於食材選擇的精妙之處所摺服,也驚嘆於作者對各種烹飪技巧的精準把握。更重要的是,他讓我看到瞭食物與人之間,食物與自然之間,那種密不可分的關係。它不僅僅是一本美食指南,更是一本關於如何生活、如何感受生活的美學讀本。每次翻開它,都能從中獲得新的啓發,讓我對未來的每一次用餐,都充滿瞭期待。

評分這是一本讓人讀起來會“餓”的書,但又不僅僅是讓我口腹之欲。在閱讀過程中,我仿佛置身於一個五彩斑斕的味蕾世界。作者筆下的美食,無論是街頭巷尾的尋常小吃,還是山野之間的珍饈野味,都被描繪得活色生香,躍然紙上。他不僅僅是在介紹菜肴的烹飪方法,更是在講述食物背後的地域特色、人文風情,甚至是曆史變遷。我讀到關於南方絲竹之地對糯米的獨特處理方式,也瞭解到北方粗獷豪邁的烹飪手法如何體現當地人的性格。這種將美食與文化深度融閤的寫法,讓我覺得非常有深度,也開拓瞭我對美食的認知邊界。它讓我明白,每一道菜,都蘊含著一方水土的養育,和一代代人的智慧。

評分這本書最讓我驚喜的地方,在於它並沒有讓我感到壓力。我以為關於“食”的書,會充斥著各種專業術語,會逼著我馬上去廚房實踐,但我錯瞭。它更多的是一種“引子”,一種“啓迪”。它像一位睿智的長者,用一種輕鬆幽默的筆觸,分享著他對萬韆滋味的體悟。我尤其喜歡書中關於“味道的記憶”的章節,作者描述瞭兒時外婆做的紅燒肉,那股濃鬱的香氣,仿佛穿越瞭時空,瞬間把我帶迴瞭那個溫暖的童年。這種情感的連接,讓食物不再是單純的物質,而是承載著情感、迴憶和文化的載體。它讓我開始重新審視自己過往的飲食經曆,那些被遺忘的餐桌上的歡聲笑語,那些曾經滋養過我的味道,都一一浮現。我發現,原來我也可以用一種更詩意、更深邃的方式去感受食物,去品味生活。

評分起初,我隻是抱著好奇的態度翻開《食林廣記》,但越讀越覺得,這簡直是一本“生活教科書”。它沒有那些枯燥乏味的理論,而是用生動形象的語言,嚮我展示瞭食物的無限可能。書中關於不同季節時令食材的介紹,讓我對“不時食不食”有瞭更深的理解。比如,我從未想過,原來春天有這麼多細微的美食等待挖掘,那種鮮嫩的野菜,那種微酸的野果,都被作者描繪得如此誘人。而且,它不僅僅局限於“吃”,還延伸到瞭“喝”和“品”。書中關於茶道的闡述,那種寜靜緻遠的意境,讓我仿佛身處茶室,感受著裊裊茶香。總而言之,這本書帶給我的,是一種由內而外的滋養,讓我學會用更健康、更懂得欣賞的角度去對待食物,對待生活。

評分《食林廣記》這本書,說實話,剛拿到手的時候,我並沒有抱太大的期待。我對美食的瞭解,停留在“好吃”、“不好吃”這個最原始的層麵,平時看一些美食節目,也就是圖個熱鬧,真要讓我自己去研究食譜,那是萬萬不敢的。但這本書不一樣,它從一個非常接地氣的角度切入,不是那種高高在上的“大廚秘籍”,而是更像一個資深吃貨,娓娓道來他對食物的理解和熱愛。我記得我第一次翻開它,就被裏麵一些對食材的描述給吸引住瞭。比如,書中講到如何辨彆一款大米的優劣,那種細緻入微的觀察,讓我感覺好像親眼看到瞭米粒在陽光下閃爍的光澤,聽到瞭它們在鍋裏翻騰時的低語。它不僅僅是告訴你“這樣做”,更是告訴你“為什麼這麼做”,這種知識的傳遞,讓我覺得非常有價值,也激發瞭我對食物背後故事的好奇心。讀著讀著,我突然覺得自己不再是個門外漢,而是開始有瞭那麼一點點“門道”。

評分還挺有意思的一本書

評分從京東買書已經成為習慣瞭,經常刷刷網頁,有活動滿減就從購物車裏挑幾本,感覺就像定期逛超市,每次采購都很滿意

評分好

評分很好很滿意,孩子很喜歡用

評分吃喝玩樂!不錯的書

評分正版書,滿意。

評分裝幀精美,淡雅大方,很有手感。彩色插圖。非常“美麗”的一本書。贊京東物流。

評分這有啥可評價的?評價紙張比較新?

評分學習提高中,努力呀

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![吃的美德:餐桌上的哲學思考 [The Virtues of the Table: How to Eat and Think] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11957680/57569c39Ncc4b569a.jpg)