具体描述

编辑推荐

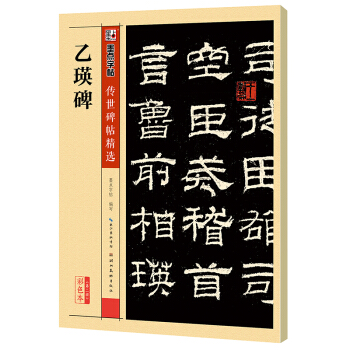

适读人群 :书法赏析者 书法研究者①《枯树赋》为中国书法史上的经典之作,本书选取了戏鸿堂、听雨楼等两种种有影响力版本以及赵孟頫、董其昌、姚孟起等三种临本,内容丰富。

②所收五种版本以条陈方式呈现,便于读者领略不同版本的特色。

③四色精印,布脊装帧,可180度平铺,便于临写。

④书后附有历代集评以及释文笺注等,便于对此帖的深度阅读。

内容简介

《枯树赋》,南北朝时期庾信撰。庾氏颇擅文学,然时命多舛,先遭“侯景之乱”而出逃江陵,后因国灭而终生羁留北方。《枯树赋》一文乃藉物寓人,以树木之荣枯,叹己身之遭际,赋文低回缠绵,感慨良深。据云:“庾信初至北方,文士多轻之,将《枯树赋》示之,自后无敢言。”其影响之大可见一斑。至唐代,褚遂良以行书书之,“如美女婵娟,不胜罗绮之态”,遂与赋文并称二绝。褚氏所书墨迹,据云曾藏寿春魏纶处;同时另有响搨本传世,然皆已不可踪迹。今常见者,有《戏鸿堂帖》《玉烟堂帖》《听雨楼法帖》及《邻苏园帖》等刻本数种,而尤以《听雨楼法帖》为精。因“庾子山此赋有名江左,得河南书,可称两绝”,所以历来临习者颇多,如赵孟頫、董其昌、姚孟起等人均有墨迹或刻帖传世。且诸家所摹,既注重汲取原作精髓,又能融入自家面目。以赵孟頫临本为例,有论书者品评道:“褚书既极秀逸,有美女婵娟,不胜罗绮之态;赵则稳密端润,往往得笔外意,俱在山阴堂室间,正不当以时代论也。”可见这些临摹本也极具价值。有鉴于此,我们精选了《戏鸿堂帖》本、《听雨楼法帖》本以及上述三人临本,予以整理出版。需要说明的是,目前所见归入赵孟頫名下的《枯树赋》有两种,其一尝刻入《松雪斋法书墨刻》,后为日本人小川广己所藏;其一为民国间有正书局所影本(以下称“有正书局本”),墨迹下落不明。本书条陈部分採用有正书局本,而将小川广己本附于书后。除此而外,书后还附录了历代集评和释文笺注,希望对研读有所脾益。

作者简介

①褚遂良(596-659),字登善,唐朝政治家、书法家,杭州钱塘人,祖籍阳翟(今河南禹州)。褚遂良博学多才,精通文史,工书法,初学虞世南,后取法王羲之,与欧阳询、虞世南、薛稷并称“初唐四大家”。

②赵孟頫(1254—1322),字子昂,汉族,号松雪道人,又号水晶宫道人、鸥波,浙江吴兴(今浙江湖州)人。南宋末至元初著名书法家、画家、诗人,宋太祖赵匡胤十一世孙、秦王赵德芳嫡派子孙。

③董其昌(1555—1636),字玄宰,号思白、香光居士,松江华亭(今上海闵行区马桥)人,明代书画家。

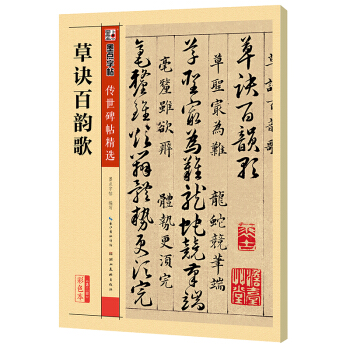

内页插图

用户评价

这部作品的艺术造诣着实令人叹为观止。从装帧设计上便能感受到一股沉稳而内敛的气息,皮革与宣纸的结合,恰到好处地传达了某种跨越时空的厚重感。内页的排版布局极为考究,留白的处理如同呼吸一般自然,让读者的目光能在字里行间得到充分的休憩。更不用说那些精选的墨迹,无论是浓淡干湿,都仿佛能触摸到古代书家指尖的温度。特别是那些关于笔法演变的长篇论述,作者深入浅出地剖析了不同时代书家对线条力量的理解,那种对细节的极致打磨,让人忍不住要拿起毛笔,在宣纸上亲自去体会那种微妙的提按顿挫。这本书不仅仅是文字的堆砌,更像是一场精心策划的视觉与精神的盛宴,每一个章节的过渡都如同乐曲的变奏,流畅而富有层次感。对于真正热爱书法艺术的人来说,这本书无疑是案头必备的宝典,值得反复摩挲品读,从中汲取取之不尽的灵感源泉。

评分说实话,我当初买这本书是抱着一种‘试试看’的心态,毕竟市面上关于书法理论的书籍汗牛充栋,真正能让人眼前一亮的实在不多。但翻开第一页,我就知道这次是淘到宝了。这本书的叙事角度非常独特,它没有采用那种枯燥的、学院派的教科书式的讲解,反而更像是一位饱经风霜的前辈,在炉火旁,娓娓道来他毕生的心得与感悟。他用了很多生动的比喻来阐释复杂的结构问题,比如将结体比作建筑的承重墙,将飞白比作乐曲中的休止符,这种接地气的表达方式,极大地拉近了读者与传统艺术的距离。我尤其欣赏其中关于“意在笔先”的章节,作者通过分析几位大师在创作瞬间的心理活动,成功地捕捉到了艺术创作中那转瞬即逝的灵感火花,让人在阅读时,仿佛也参与了那场与宣纸的对话。读完后,我感觉自己对“写字”的理解都提升了一个层次,不再是单纯的手部动作模仿,而更接近于一种精神世界的投射。

评分这本书最让人称道之处,在于它突破了传统技法指南的窠臼,转而探讨了一种更为宏大的“书写哲学”。它探讨的不是如何运笔,而是“为什么而写”,以及“写出来的东西应该承载何种时代精神”。作者将书法艺术置于更广阔的文化背景之下,将其视为一种社会仪式、一种文人自处的哲学方式。这种宏大叙事的手法,使得即便是对具体笔法不甚精通的普通读者,也能从中获得深刻的启发。书中对“气韵生动”的阐释,跳出了形体描摹的束缚,上升到了对生命力的赞颂,读来令人心潮澎湃。这使得这本书的受众群体被极大地拓宽,它不再仅仅是书法家的工具书,更是一本面向所有追求精神自由和审美高度的知识分子的良师益友。

评分这是一部结构严谨,逻辑清晰的学术性著作,但其行文风格却出乎意料地流畅和富有感染力。作者在引用前人论述时,处理得非常高明,他不是简单地罗列文献,而是将其融入到自己的论证体系中,形成了一种古今对话的张力。书中对于某些特定书体流变脉络的梳理,细致到了令人发指的地步,每一个分支节点的演变都有可靠的史料支撑,令人信服。对于那些想要系统深入研究书法史的同道中人来说,这本书提供了迄今为止最可靠的参照系之一。我花了整整一周的时间,对照着书中的图版和解析,重新审视了我临摹已久的作品,竟然发现过去很多理解上的偏差和误区,都被这本书一一指正了。它像一把锋利的解剖刀,精准地切开了历史的迷雾,展现出艺术发展最真实的肌理。

评分阅读体验方面,这本书的处理简直是教科书级别的反面教材,但反过来说,它也清晰地标示了“什么样的书不该出版”。开本设计得过于庞大,难以在一般书桌上舒适地翻阅;印刷的着墨点也时有偏差,有些本该浓重的部分显得灰暗模糊,完全丧失了原作的精气神。更别提索引和目录的设计,简直是一场灾难,查找特定章节需要耗费大量的精力。尽管内容本身也许蕴含着深奥的学问,但如此糟糕的物理呈现,极大地削弱了阅读的愉悦感和学习的效率。我不得不承认,内容上的价值很难弥补装帧和印刷上的巨大缺陷,希望未来再版时,出版方能给予足够的重视,毕竟,优秀的文字值得更精良的载体来承载。

评分这套里的对照类字帖非常好

评分快递小哥辛苦啦,书不错,物美价廉

评分好好好好好好好好好好好好好钢民居好尴尬你就来咯了

评分喜欢的书值得购买和收藏

评分①《枯树赋》为中国书法史上的经典之作,本书选取了戏鸿堂、听雨楼等两种种有影响力版本以及赵孟頫、董其昌、姚孟起等三种临本,内容丰富。

评分此用户未填写评价内容

评分京东自营,值得信赖!!!

评分比想像的要好,褚遂良书法精湛,可以细细的揣摩学习

评分一套快集齐

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![中国古代书家小楷精选:元 倪瓒小楷精选 [zhong guo gu dai shu jia xiao kai jing xuan] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11864746/578ca6b6N3abe37fb.jpg)