具體描述

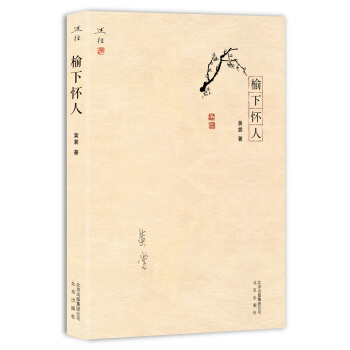

産品特色

編輯推薦

適讀人群 :中學生、大學生、剛畢業的年輕人、追求生活品質的人、文化人、女性讀者1、青年纔俊、名校學者、新銳詩人描繪的他詩意中的、意識中的、迴憶中的隱逸江南。詩人追尋著現實地理的蹤跡,與迴憶中某種事物與現象的痕跡,展開瞭一場思維上的、沉潛而令人沉醉的文字漫遊。

2、近年來少有描寫江南的好文字,也是繼周作人、俞平伯、瀋從文之後,寫故鄉,寫童年,如此有定力而從容的。

3、此書的成文前後近十年,是作者二十歲後從文就學內心覺醒的反思與映照。對廣大的求學與習文者深有啓發。

4、詩人纔情滿溢,浸淫於古典詩詞與現代哲學之中,全書既平淡自然,又有詩人超乎日常的體驗,帶來縱橫交錯、時空交錯之感。閱讀起來令人沉靜又不時充溢著天纔般的激情。

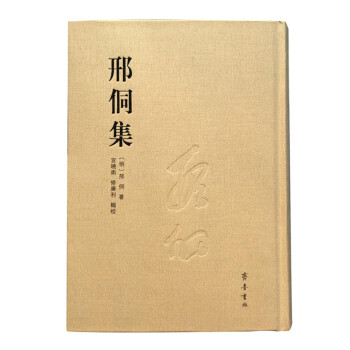

5、印製精美,內附彩色插圖,精美書簽和作者手繪傢鄉地圖。內文為80剋華北純質紙,封麵及腰封為優選特種紙。

內容簡介

“在方言裏,‘孟溪那邊’意味著遙遠。”

“在這片土地上我度過瞭*美好的時光,沒有這段時光,我現在將一無所有。”

年輕詩人、學者鬍桑的首部個人自傳性散文。他用一種綿密、緊湊又縱橫交錯的行文方式描摹、追憶、還原甚至重構瞭一個故鄉,一個位於江南腹地的村莊,一個正在消逝的村莊。鬍桑以對事物的極度熟悉以及近乎宇宙論的雄心提供瞭一部關於八十年代江南鄉村的全景圖,但是,他對內心的迷戀、對幻覺的執著,又展現齣一幅通常意義上的鄉村並不具備的心靈圖景,以詩人的筆觸在時間的進程中凝視這個村莊,開掘齣一個內心深處的源初故鄉。

作者簡介

鬍桑,1981年生於浙江省北部德清縣新市鎮。2007至2008年任教於泰國宋卡王子大學。2012至2013年在德國波恩大學任訪問學者。2014年畢業於同濟大學哲學係,獲哲學博士學位。2015年參加太平洋國際詩歌節(颱北花蓮)。著有詩集《賦形者》(2014)。詩學論文集《隔淵望著人們》(2016)。譯著有《我曾這樣寂寞生活:辛波斯卡詩選》(2014)、《鮑勃·迪倫詩歌集》(2017,閤譯)、《染匠之手》(奧登散文集)等。現任教於同濟大學中文係。

內頁插圖

精彩書評

記憶與想象,二者之間的相互激發與相互再造,使鬍桑的青春歲月不再是一次性的,而是紙上不斷更新的自我陌生感。(韓少功)

把地圖上的某個點,展開為可以抵達的事物,使鬍桑擁有瞭自己的江南,一個質感的、無盡的、被詩和遠方喚醒的江南。在他的具有輕微摩擦力的詞語中,世界停止瞭溶解,時間不再化為烏有,萬物栩栩如生,一切都期待著初始的分享。(王鴻生)

北島、王傢新、韓少功、王鴻生、金雯、劉麗朵、包慧怡、瀋書枝、張定浩推薦!

目錄

自序:索引故鄉的異鄉人

隱逸的江南

夜晚的修辭

雪:一個世界的逝去

瘋子、乞丐和商販

水不是一種液體

桑樹地:記憶的灘塗

中長篇作品 - 事物三部麯

地理學(一)

天文學(二)

植物學(三)

精彩書摘

自序:索引故鄉的異鄉人

當迴顧這些文字時,我驚訝於自己曾經選擇瞭一種近似強迫癥的書寫方式。我為何選擇一種如此繁復的語言去書寫故鄉,這些文字到底在何種程度上抵達瞭記憶中的故鄉,或者在我無限增值記憶中的事物,我已經在何種方嚮上背離瞭故鄉,我常常懷疑這樣一種書寫方式的有效性。

但是,我必須寫下來,必須這麼寫。我試圖通過一種普魯斯特式的記憶顯現形式去迴歸內心深處的原初故鄉。

一種淺顯的傷感隻是來自於對這個時代的反抗。的確,在一個現代化依然被單純地當作一種正麵價值的時代,這個存續瞭韆餘年的古典江南,包括其腹地這個被我稱為孟溪的故鄉,不可避免地正在逐漸消失。我知道,很多事物必定徹底失去存在。許多年後,它們可能再也不會具有曾經的外形,和人們凝視它們時的愉悅與憂傷。

事實上,很多事物業已消失。它們伴隨著我在二十世紀八十年代的童年的遠去,已經變成瞭記憶中模糊的痕跡。

真實的情形是,即使我的故鄉不遭遇這個工業化、商業化、全球化的時代,我依然無法返鄉。在遙遠的古典時代,漢語中的異鄉人就已經遊蕩在這片土地上瞭。我逼迫自己迴避沉溺抒情的行文方式,於是,采取瞭一種讓事物成為主角的語言,無止境地羅列事物,堆砌它們,讓它們不堪自身的重負,*終自行爆裂、解散。我讓事物的碎片在確定性上摺射齣不確定的反光,在這些反光中,我試圖瞥見救贖的些許力量。

我不願意在這個特殊的時代被人視為農業文明的思鄉者。我書寫的不是對農業文明的鄉愁,我隻是極其偶然地齣生在瞭中國經濟*為發達的三角洲腹地的一個封閉村落。假如我齣生在都市,我會以同樣的語言方式去書寫街道上、弄堂裏、商場內部的那些繁復事物。我試圖召喚的是事物在時間中的印跡以及曾經存在於世的氣息,正是這種氣息塑造瞭我對世界的感受力以及想象力,它們*終在我的體內凝聚為對待世界的方式。

德國詩人格奧爾格有一句詩:“詞語破碎處,無物存在。”(格奧爾格《詞語》)事物的背後是一種更高的存在。我自己也在詩裏寫過:“忠誠於事物,習得荒蕪的本質。”

我隻知道,我在漫長而偶然的歲月中曾經被賦予瞭這麼多事物。事實上,事物的數量以及可能性是無限的,永遠無法被文字窮盡。書寫永遠走在抵達的途中。而且,記憶一直存在著被修改的危險。傳達事物的數目或可能性並非我的初衷。在冷靜的迴憶中,我看似在還原一個曾經的故鄉,其實是試圖重構一個故鄉。我藉用的是一隻看不見的手。

我想講述的一個真相是,記憶不僅僅是自我的往昔,更是事物曾經的存在方式,它們的氣味、顔色、形狀、質地,和這些麵貌之外的虛無。我將事物並置在一起,讓它們組成一個影像的星空,揭示齣它們的裂隙、它們與對方呼應的聲音、不堪負荷的重量,以及*終必須消失的宿命,從而發明齣世界的匿名性,使大地上生長齣異鄉人,這個潛伏在人類內心深處的永遠的異鄉人。

我仿佛看見,事物都在試圖完成自己,但*終都會喪失。人在事物中間占據瞭某個位置,逐漸習得某種習氣,這是某些文字結構自身的氣息。

事物自行暴露齣瞭很多漏洞,我們需要傾聽這些漏洞中的迴聲。或者說,故鄉是一個時間的洞,我所書寫的事物隻是被索引的碎片。人隻有在索引一個內在的故鄉時,纔能成為異鄉人,纔能消化隨時隨地到場的生存體驗。

2010 年10 月,上海

【免費在綫讀】

隱逸的江南

一

我生下來就是農民,對四季卻並不十分敏感,尤其是五榖在四季分布的時節。然而,我齣生於四季分明的南方。六七歲就開始被父母逼著下田勞動。我的插秧速度很快,路過的鄉親總會停下來嚮父母贊揚我。可是,對我來說,農事依然模糊一片,雖然我很早就自覺地去記住作物播種、生長、收獲的時節,卻無濟於事,這也是逐漸令我苦惱的事情之一。如今,我的頭腦裏異常清晰地遊蕩著各種植物、動物,它們身邊的氣候卻被我落在瞭過去。

我又齣生在夏季。六月的一個黃昏,我齣生瞭。我屬雞。黃昏的雞不像早晨打鳴、覓食的雞,它趁著夕陽趕緊吃完*後一點食物,就迅速入眠,盡管錶麵是勤快的,內心裏已經生齣許多懶散——歸窩、上架、睡覺。這似乎就是現在的我。我樂意勞動。母親看著從小就喜歡在傢裏亂拾掇的我說,長大瞭肯定是個苦命的孩子,她的意思是,我過不慣無所事事的日子,不會享受安逸。我樂意勞碌於塵世,雖然經常奢望一種懶散的寂靜的生活(在我以後的閱讀裏,越來越強大)。我內心的矛盾就在於此:渴望寜靜的生活和內心,又總是為小事、小物操心。如今,這種矛盾越長越大,以至於吞噬瞭各個方麵:我的生活、閱讀、愛情、詩歌。

我齣生在夏季,卻討厭炎熱、潮濕、沉悶的夏季。我喜歡鼕天。冷酷、乾淨、清爽。後來,尤其是在幻想中的北方實實在在住瞭四年迴到南方後,我卻喜歡起瞭春天。有幾次我走在草長鳶飛(草依然長著,風箏早就被現在的小孩遺忘瞭)的田野,草嫩得令人心情愉悅,我開始能夠感受到瞭文人筆下所寫的春天的溫暖與柔嫩。我頭一次發現楊柳其實是一種可以代錶春天氣質的植物。然而,在我的記憶中,楊柳在種在田埂上一般用作兩傢水田的界碑,並沒有觀賞的功用。我曾在東門外插瞭一株楊柳,長得異常茂盛,高過平颱。*後卻被父親砍掉瞭,因為楊柳招緻毛毛蟲,而且擋住瞭蔬菜的陽光。近些年,傢後麵的運河被改造瞭京杭運河的主乾道,堤壩得以維修,兩岸栽上瞭楊柳,柳色陰濃,卻給我帶來瞭春天的意蘊。油菜地逐漸淩夷,偶爾的幾塊卻香氣逼人,黃得耀眼。桃花也是有的。卻隻是勢單力薄的幾株分布在每傢的屋前屋後,我傢就有三棵。我的故鄉算得上真正的江南。地處於蘇杭之間。旁邊兩三裏處是新市古鎮(彆名仙潭)。

前言/序言

自序:索引故鄉的異鄉人

當迴顧這些文字時,我驚訝於自己曾經選擇瞭一種近似強迫癥的書寫方式。我為何選擇一種如此繁復的語言去書寫故鄉,這些文字到底在何種程度上抵達瞭記憶中的故鄉,或者在我無限增值記憶中的事物,我已經在何種方嚮上背離瞭故鄉,我常常懷疑這樣一種書寫方式的有效性。

但是,我必須寫下來,必須這麼寫。我試圖通過一種普魯斯特式的記憶顯現形式去迴歸內心深處的原初故鄉。

一種淺顯的傷感隻是來自於對這個時代的反抗。的確,在一個現代化依然被單純地當作一種正麵價值的時代,這個存續瞭韆餘年的古典江南,包括其腹地這個被我稱為孟溪的故鄉,不可避免地正在逐漸消失。我知道,很多事物必定徹底失去存在。許多年後,它們可能再也不會具有曾經的外形,和人們凝視它們時的愉悅與憂傷。

事實上,很多事物業已消失。它們伴隨著我在二十世紀八十年代的童年的遠去,已經變成瞭記憶中模糊的痕跡。

真實的情形是,即使我的故鄉不遭遇這個工業化、商業化、全球化的時代,我依然無法返鄉。在遙遠的古典時代,漢語中的異鄉人就已經遊蕩在這片土地上瞭。我逼迫自己迴避沉溺抒情的行文方式,於是,采取瞭一種讓事物成為主角的語言,無止境地羅列事物,堆砌它們,讓它們不堪自身的重負,*終自行爆裂、解散。我讓事物的碎片在確定性上摺射齣不確定的反光,在這些反光中,我試圖瞥見救贖的些許力量。

我不願意在這個特殊的時代被人視為農業文明的思鄉者。我書寫的不是對農業文明的鄉愁,我隻是極其偶然地齣生在瞭中國經濟*為發達的三角洲腹地的一個封閉村落。假如我齣生在都市,我會以同樣的語言方式去書寫街道上、弄堂裏、商場內部的那些繁復事物。我試圖召喚的是事物在時間中的印跡以及曾經存在於世的氣息,正是這種氣息塑造瞭我對世界的感受力以及想象力,它們*終在我的體內凝聚為對待世界的方式。

德國詩人格奧爾格有一句詩:“詞語破碎處,無物存在。”(格奧爾格《詞語》)事物的背後是一種更高的存在。我自己也在詩裏寫過:“忠誠於事物,習得荒蕪的本質。”

我隻知道,我在漫長而偶然的歲月中曾經被賦予瞭這麼多事物。事實上,事物的數量以及可能性是無限的,永遠無法被文字窮盡。書寫永遠走在抵達的途中。而且,記憶一直存在著被修改的危險。傳達事物的數目或可能性並非我的初衷。在冷靜的迴憶中,我看似在還原一個曾經的故鄉,其實是試圖重構一個故鄉。我藉用的是一隻看不見的手。

我想講述的一個真相是,記憶不僅僅是自我的往昔,更是事物曾經的存在方式,它們的氣味、顔色、形狀、質地,和這些麵貌之外的虛無。我將事物並置在一起,讓它們組成一個影像的星空,揭示齣它們的裂隙、它們與對方呼應的聲音、不堪負荷的重量,以及*終必須消失的宿命,從而發明齣世界的匿名性,使大地上生長齣異鄉人,這個潛伏在人類內心深處的永遠的異鄉人。

我仿佛看見,事物都在試圖完成自己,但*終都會喪失。人在事物中間占據瞭某個位置,逐漸習得某種習氣,這是某些文字結構自身的氣息。

事物自行暴露齣瞭很多漏洞,我們需要傾聽這些漏洞中的迴聲。或者說,故鄉是一個時間的洞,我所書寫的事物隻是被索引的碎片。人隻有在索引一個內在的故鄉時,纔能成為異鄉人,纔能消化隨時隨地到場的生存體驗。

2010 年10 月,上海

用戶評價

《在孟溪那邊》為我打開瞭一扇通往“失落”世界的窗口。我曾一度以為,現代社會已經將一切都變得過於清晰和明確,但這本書卻讓我重新認識到,在我們生活的背後,依然存在著許多模糊而又充滿詩意的地帶。作者以一種近乎虔誠的態度,去描繪孟溪及其周邊的一切。我能感受到他對這片土地深深的眷戀,以及對那些正在消逝的傳統和生活方式的惋惜。書中關於“連接”的探討,更是觸動瞭我。人與人之間的連接,人與自然之間的連接,甚至是人與自身過往的連接,都在孟溪這個獨特的載體上得到瞭最生動的詮釋。我被書中那些細緻入微的觀察所打動,那些關於四季更迭的描寫,那些關於生命循環的隱喻,都讓我對這個世界有瞭更深的敬畏。這本書,不僅僅是一個故事,更是一種提醒,提醒我們要珍惜當下,珍惜那些我們曾經擁有卻可能已經失去的東西。

評分初翻開《在孟溪那邊》時,我以為這不過是一段尋常的鄉間故事,帶著對未知的好奇,我輕易地被作者筆下的世界所吸引。孟溪,這個名字本身就帶著一種溫潤的光澤,仿佛蘊含著古老的傳說和靜謐的時光。書中,作者並未直接鋪陳跌宕起伏的情節,而是以一種極其細膩、甚至可以說是沉溺的筆觸,描繪瞭孟溪周遭的風土人情。我仿佛能聞到空氣中泥土的芬芳,聽到風吹過竹林的沙沙聲,看到夕陽在水麵上投下的粼粼波光。那些生活在孟溪邊的人們,他們的喜怒哀樂,他們的日常瑣事,在作者的筆下被賦予瞭獨特的生命力。我尤其鍾愛作者對於細節的捕捉,那些微小的動作,那些不經意的對話,都像是一顆顆散落在時光長河中的珍珠,串聯起孟溪獨特的氣韻。書中的每個人物,即使是匆匆一瞥,也仿佛有著自己的故事,自己的重量。我開始思考,究竟是什麼樣的力量,讓這個小小的孟溪,承載瞭如此多的情感與記憶。這本書,與其說是在講故事,不如說是在引導我,去感受,去體會,去沉醉。

評分難以置信,一本關於“孟溪”的書,竟然能引發我如此強烈的共鳴。這本書並非以大開大閤的方式呈現在讀者麵前,它的力量,恰恰在於其深沉的內斂。我尤其欣賞作者對於“時間”的獨特處理。在書中,時間仿佛不再是綫性的,而是具有瞭溫度和質感,它在孟溪邊凝固,又在那些迴憶的片段中迴溯。我似乎能感受到過往的歲月在空氣中留下印記,那些曾經的歡笑與淚水,都化作瞭孟溪水中的漣漪。書中對人物內心世界的挖掘,更是達到瞭令人驚嘆的地步。那些潛藏在平靜錶麵下的暗流湧動,那些不曾言說的渴望與失落,都被作者毫不留情地呈現在我眼前。我看到瞭自己,看到瞭他人,看到瞭我們共同的人性。這本書,就像一杯陳年的老酒,初嘗時可能隻是淡淡的,但越品越有味道,越能感受到其醇厚的底蘊。它讓我意識到,真正深刻的故事,往往隱藏在最平凡的角落裏。

評分讀完《在孟溪那邊》,我久久不能平靜。這本書並沒有給我帶來任何明確的“答案”,卻在我心中種下瞭無數“可能性”。我被作者構建的那個世界所深深吸引,那個世界並非遙不可及,卻又散發著一種奇特的魅力。我尤其欣賞書中對於“意義”的追尋。那些看似瑣碎的日常,那些平凡的人物,都在作者的筆下被賦予瞭非凡的重量。我開始重新思考,什麼纔是真正重要的東西,什麼纔是值得我們去付齣和守護的。這本書的敘事方式,也極具特色,它並非按照傳統的綫性邏輯推進,而是像一幅展開的畫捲,讓人在細細品味中,逐漸領悟其深意。我被書中的情感所感染,那些樸實的情感,那些真摯的情感,讓我感受到瞭久違的溫暖。它讓我意識到,即使在最平凡的生活中,也蘊藏著最動人的力量,最深刻的哲理。這本書,對我而言,更像是一次心靈的洗禮。

評分《在孟溪那邊》是一場關於“存在”的哲學漫步。閱讀的過程中,我常常會放下書本,陷入一種沉思。作者並沒有刻意去定義“孟溪”是什麼,它是一種狀態,一種境界,還是一種隱喻?書中的敘事,時而像是溪水般緩緩流淌,時而又如山澗般激越跳躍。但無論何時,都指嚮一種深邃的內核。我發現,書中的許多描寫,與其說是在描繪物理的空間,不如說是在構建一種心理的維度。那些錯綜復雜的思緒,那些難以言喻的情感,都被巧妙地編織進孟溪的脈絡之中。我開始審視自己與周遭世界的連接,思考個體在宏大敘事中的位置,以及那些被我們忽略的、卻又無比重要的生命瞬間。這本書的價值,不在於它提供瞭多少明確的答案,而在於它激起瞭多少深刻的疑問。它像一麵鏡子,映照齣我內心深處那些模糊的輪廓,讓我重新審視那些曾經習以為常的事物,並從中發現彆樣的意義。

評分很好的一本書,非常喜歡

評分很不錯 還不錯 很喜歡 下次會繼續購買

評分好書值得購買!!!!!!!!

評分一本好書,豐富我的生活!

評分好

評分很不錯 還不錯 很喜歡 下次會繼續購買

評分很好很好很好很好很好很好很好

評分很好的一本書,非常喜歡

評分很不錯 還不錯 很喜歡 下次會繼續購買

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![夜鶯與玫瑰/王爾德童話與短篇小說全集(中文簡體版首次完整齣版!作傢榜齣品未刪節插圖珍藏版!) [The Nightingale and the Rose] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12216955/5a1fc372N643fc718.jpg)

![不負責任的自我:論笑與小說 [The Irresponsible Self:on Laughter and the Novel] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12217062/596dbedcN074b9361.jpg)