具体描述

编辑推荐

中办、国办在《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》中指出:要把中华优秀传统文化贯穿国民教育始终。围绕立德树人根本任务,遵循学生认知规律和教育教学规律,按照一体化、分学段、有序推进的原则,把中华优秀传统文化全方位融入思想道德教育、文化知识教育、艺术体育教育、社会实践教育各环节,贯穿于启蒙教育、基础教育、职业教育、高等教育、继续教育各领域。

为了更好地推进中华优秀传统文化传承发展工程,学习和传播中华优秀传统文化,我们编辑出版了该套丛书。

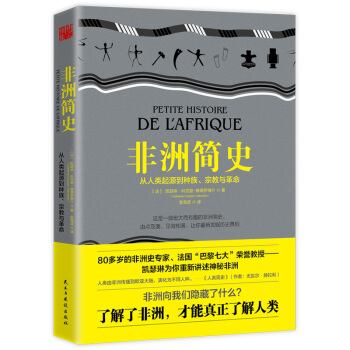

内容简介

《中国历代兴衰十六讲》精选了吕思勉先生《白话本国史》、《吕著中国通史》以及张荫麟先生《中国史纲》中的精彩篇章,分十六讲叙述了自夏以来,历代王朝的兴衰。《中国历代兴衰十六讲》以朝代更替为主线,剖析社会的发展及变迁,品评帝王将相,纵论历史演化规律,较系统讲述了朝代更替的根由。既可供历史爱好者人门之用,也可做历史研究的参考读本。

作者简介

吕思勉(1884—1957),著名历史学家。他的史学研究通贯各时代,周瞻各领域,在中国通史、断代史和各种专史领域都作出了独到的贡献,为后人的学习研究留下了宝贵财富。吕思勉注重排比史料,分类札记,长于综合研究和融会贯通,既坚持不懈涉猎古文献,又广泛阅读新出报刊和从西方引进的新文化、新思想以及研究方法。他著述宏富,主要有:《白话本国史》、《吕著中国通史》、《先秦史》、《秦汉史》、《两晋南北朝史》、《隋唐五代史》、《历史研究法》等。

张荫麟(1905—1942),著名历史学家。他在清华求学七年,与钱锺书、吴晗、夏鼎并称为“文学院四才子”。张荫麟主张理想的历史写作应具备两个条件:正确充备之资料及忠实之艺术的表现,并特别为通史撰述制定“笔削”与“综贯”的标准。他继承自司马迁以来的中国史学传统,又汲取西方历史哲学的经验,是20世纪“史界革命”的中坚人物。

目录

第一讲 夏商周的兴亡................ 001

第一节 夏殷西周的事迹................. 001

第二节 夏殷的兴亡.................... 008

第三节 商周的兴亡.................... 017

第四节 周朝的兴起.................... 025

第二讲 春秋战国的竞争和秦国的统一(一). 032

第三讲 春秋战国的竞争和秦国的统一(二). 038

第一节 楚的兴起...................... 038

第二节 齐的兴起(附宋)............... 040

第三节 晋楚争霸...................... 044

第四节 异越代兴...................... 050

第四讲 秦朝的兴衰.................. 054

第一节 秦朝治天下的政策............... 054

第二节 秦汉间封建政体的反动........... 059

第五讲 前后汉的兴衰(一)........... 067

第一节 汉武帝的内政外交............... 067

第二节 前汉的衰亡.................... 073

第三节 新室的兴亡.................... 077

第六讲 前后汉的兴衰(二)........... 083

第一节 后汉的盛衰.................... 083

第二节 后汉的分裂和三国............... 089

第七讲 两晋南北朝的兴衰(一)....... 095

第一节 晋初的形势.................... 095

第二节 西晋的灭亡.................... 100

第三节 苻秦的盛强.................... 101

第八讲 两晋南北朝的兴衰(二)....... 104

第一节 宋齐的治乱.................... 104

第二节 北魏的盛衰.................... 106

第三节 周齐的兴亡和隋的统一........... 109

第九讲 两晋南北朝的兴衰(三)...... 112

第一节 五胡之乱(上)................. 112

第二节 五胡之乱(下)................. 115

第三节 南北朝的始末.................. 120

第十讲 隋唐的兴衰(一)............. 129

第一节 隋朝和唐朝的盛世............... 129

第二节 唐朝的中衰.................... 133

第十一讲 隋唐的兴衰(二)........... 138

第一节 安史之乱...................... 138

第二节 黄巢之乱和唐朝的灭亡........... 142

第十二讲 宋朝的兴衰(一)........... 148

第一节 宋朝的开国和开国规模........... 148

第二节 北宋的外患与变法............... 164

第十三讲 宋朝的兴衰(二).......... 191

第一节 北宋的积弱.................... 191

第二节 南宋恢复的无成................. 196

第十四讲 蒙古大帝国的盛衰.......... 205

第十五讲 明朝的兴衰................ 211

第一节 明朝的盛衰.................... 211

第二节 明清的兴亡.................... 218

第十六讲 清朝的兴衰.................. 228

第一节 清代的盛衰.................... 228

第二节 清朝的衰乱.................... 234

第三节 清朝的覆亡.................... 240

精彩书摘

第二节 夏殷的兴亡

夏朝从少康以后,无事可见。《史记》说:孔甲“好方鬼神,事淫乱,夏后氏德衰;诸侯畔之”。又说:“自孔甲以来,而诸侯多畔夏;桀不务德而武;伤百姓,百姓弗堪。乃召汤而囚之夏台,已而释之;汤修德,诸侯皆归汤;汤遂率兵以伐夏桀;桀走鸣条,遂放而死。”那么,夏朝的衰弱,是从孔甲时候起,至桀而灭亡的。

《史记》记夏殷兴亡的事:

自契至汤,八迁,汤始居亳,从先王居。汤征诸侯:葛伯不祀,汤始伐之。……当是时:夏桀为虐政,淫荒;而诸侯昆吾氏为乱,汤乃兴师;率诸侯;伊尹从汤;汤自把铖,以伐昆吾;遂伐桀。……于是汤曰:吾甚武,号曰武王。桀败于有娀之虚;桀奔于鸣条;夏师败绩;汤遂伐三,俘厥宝玉。……于是诸侯服,汤乃践天子位。平定海内。汤归至于泰卷陶,中作语。既绌夏命,还亳。

这一段事情,须把他的地理考核清楚,才能知道当日战争的形势。案上文所见的地名,是(一)亳,(二)葛,(三)昆吾,(四)有娀之虚,(五)鸣条,(六)三,(七)泰卷陶;除有娀之虚无可考外,其余的,我都替他考核如下:

亳的说法,最为麻烦。据《书经正义》所引:

(一)郑玄云:亳,今河南偃师县有汤亭。《帝喾釐沃序疏》。

(二)《汉书音义》:臣瓒者云:汤居亳,今济阴亳县是也。……同上。

(三)杜预云:梁国蒙县北有亳城。同上。

(四)皇甫谧云:《孟子》称汤居亳,与葛为邻,葛伯不祀,汤使亳众往为之耕。葛,即今梁国宁陵之葛乡也;若汤居偃师,去宁陵八百余里,岂当使民为之耕乎?亳,今梁国榖熟县是也。同上。又《立政》“三亳阪尹”疏:皇甫谧以为三亳,三处之地,皆名为亳;蒙为北亳,榖熟为南亳,偃师为西亳。

(五)郑玄以三亳阪尹,共为一事;云:汤旧都之民服文王者,分为三邑;其长居险,故言阪尹。盖东成皋,南辕,西降谷也。江氏声,《尚书集注音疏》说“降”是“函”之音转,降谷,就是函谷。

这所引诸说,《立政》和《帝喾釐沃序》的《正义》,都说是不能定其是非。咱们当考核之初,有一件事,应当注意的,就是三亳是周初的事,不能和汤时的亳,并为一谈。皇甫谧的错误,就出在这里;他硬把周初的三亳,和商汤时候的亳,并为一谈;就把蒙、榖熟区区地方,硬分做南北两亳,去配偃师的西亳;这个,清朝的王鸣盛氏驳得他最痛快,他说:

第二节 夏殷的兴亡

夏朝从少康以后,无事可见。《史记》说:孔甲“好方鬼神,事淫乱,夏后氏德衰;诸侯畔之”。又说:“自孔甲以来,而诸侯多畔夏;桀不务德而武;伤百姓,百姓弗堪。乃召汤而囚之夏台,已而释之;汤修德,诸侯皆归汤;汤遂率兵以伐夏桀;桀走鸣条,遂放而死。”那么,夏朝的衰弱,是从孔甲时候起,至桀而灭亡的。

《史记》记夏殷兴亡的事:

自契至汤,八迁,汤始居亳,从先王居。汤征诸侯:葛伯不祀,汤始伐之。……当是时:夏桀为虐政,淫荒;而诸侯昆吾氏为乱,汤乃兴师;率诸侯;伊尹从汤;汤自把铖,以伐昆吾;遂伐桀。……于是汤曰:吾甚武,号曰武王。桀败于有娀之虚;桀奔于鸣条;夏师败绩;汤遂伐三,俘厥宝玉。……于是诸侯服,汤乃践天子位。平定海内。汤归至于泰卷陶,中作语。既绌夏命,还亳。

这一段事情,须把他的地理考核清楚,才能知道当日战争的形势。案上文所见的地名,是(一)亳,(二)葛,(三)昆吾,(四)有娀之虚,(五)鸣条,(六)三,(七)泰卷陶;除有娀之虚无可考外,其余的,我都替他考核如下:

亳的说法,最为麻烦。据《书经正义》所引:

(一)郑玄云:亳,今河南偃师县有汤亭。《帝喾釐沃序疏》。

(二)《汉书音义》:臣瓒者云:汤居亳,今济阴亳县是也。……同上。

(三)杜预云:梁国蒙县北有亳城。同上。

(四)皇甫谧云:《孟子》称汤居亳,与葛为邻,葛伯不祀,汤使亳众往为之耕。葛,即今梁国宁陵之葛乡也;若汤居偃师,去宁陵八百余里,岂当使民为之耕乎?亳,今梁国榖熟县是也。同上。又《立政》“三亳阪尹”疏:皇甫谧以为三亳,三处之地,皆名为亳;蒙为北亳,榖熟为南亳,偃师为西亳。

(五)郑玄以三亳阪尹,共为一事;云:汤旧都之民服文王者,分为三邑;其长居险,故言阪尹。盖东成皋,南辕,西降谷也。江氏声,《尚书集注音疏》说“降”是“函”之音转,降谷,就是函谷。

这所引诸说,《立政》和《帝喾釐沃序》的《正义》,都说是不能定其是非。咱们当考核之初,有一件事,应当注意的,就是三亳是周初的事,不能和汤时的亳,并为一谈。皇甫谧的错误,就出在这里;他硬把周初的三亳,和商汤时候的亳,并为一谈;就把蒙、榖熟区区地方,硬分做南北两亳,去配偃师的西亳;这个,清朝的王鸣盛氏驳得他最痛快,他说:

盖薄县者,汉本属山阳郡,后汉又分其地置蒙、榖熟二县,与薄并改属梁国;晋又改薄为亳,且改属济阴;故臣瓒所谓汤都在济阴亳县者,即其所谓在山阳薄县者也;案《汉书.地理志》山阳郡薄县下,“臣瓒曰:汤所都”。其“汤居亳今济阴亳县是也”,见于河南郡偃师县下。亦即司马彪所谓在梁国薄县;案《续汉书.郡国志》,薄县下“汤所都”。杜预所谓在蒙县北亳城者也;而亦即皇甫谧所分属于蒙、榖熟者也;本一说也,孔颖达《书诗疏》,案《诗.商颂.玄鸟疏》。皆误认为异说,其谬已甚。……而皇甫谧巧于立说,又以一薄分为南北二亳,且欲兼存偃师旧说,以合《立政》三亳之文;不知《立政》三亳,郑解谓迁亳之民而分为三;亳本一耳,安得有三;皇甫谧之谬如此。……《尚书后案》卷六。

这个说法,精核极了;但是王鸣盛是一生“佞郑”的,他就一口断定亳在偃师,而于皇甫谧去葛太远,不便代耕之说,却只把“其说浅陋,更不足辨矣”九个字,轻轻撇过,这个却也未足服人。皇甫谧的话,大概是信口开河,没有一句可据的。但是这一驳,却不能全说他无理。

我说古人的“城名”和“国名”,是分不开的;“国名”自然不能随时变换,所以新迁了一个都城,大概就把旧都城的名字,做他的名字。譬如晋国的新绛故绛。商朝是随便搬到什么地方,都城都唤做亳的;所以“所谓亳的地方”,实在很多;但是当成汤时,考核得出来的,却也刚刚有三处:

(一)是如今陕西的商县。这个是魏氏源《书古微》上说的。《汤誓序发微》。他所举最强的理由是(1)《书序》“汤始都亳,从先王居”,先王就是契;《周语》:“玄王勤商,十四世而兴。”韦昭注:“玄王,契也。”据《史记》世系看起来,契到汤,恰好十四世。又《商颂毛传》,也说玄王是契。《伪孔传》说先王是帝喾,实在大错了的。契封于商。《书帝喾釐序疏》:“郑玄云:契本封商国在太华之阳。”(2)《诗.商颂疏》引《雒子命》《书纬》“天乙在亳,东观于洛”。《艺文类聚》引《尚书中候》,“天乙在亳,诸邻国襁负归德;东观于洛,降三分沉壁”。亳一定在洛之西,才可说东观。(3)《史记.六国表序》:“或曰:东方物所始生,西方物之成孰;夫作事者必于东南,收功实者常于西北;故禹兴于西羌;汤起于亳;周之王也,以丰镐伐殷;秦之帝,用雍州兴;汉之兴,自蜀汉。”看他所连类并举的,就可以知道亳一定在雍州境内。

(二)就是偃师,这个,班固、《汉书.地理志》,河南郡偃师县,“有尸乡,汤所都。”刘昭《续汉书.郡国志》,河南郡偃师县注引《皇览》,“有汤亭,有汤祠。”又“尸乡,在县西三十里。”说法,都和郑玄相同。依我看起来,还有一条证据:《孟子》:“伊尹耕于有莘之野。”《史记》:“阿衡欲干汤而无由,乃为有莘氏媵臣。”有莘是周太姒的母家,在如今陕西郃阳县。《吕氏春秋.本味篇》:“有侁氏得婴儿于空桑,后居伊水。命曰伊尹。”伊尹见汤的时候在有莘,后来居于伊水,就是汤始居商县,后居偃师的旁证。

(三)就是汉朝的薄县,后来又分置蒙、榖熟的,地当今河南商丘、夏邑、永城三县之境。这个班固于薄县下,虽没有说是汤所都;然而后文论宋地,说:“昔尧作游成阳,舜渔雷泽,汤止于亳;故其民犹有先王遗风:重厚,多君子;好稼墙,恶衣食,以致畜藏。”王鸣盛硬说止字是“游息”;然而古人说“某某之遗风”,都是指他久居之地,不是指他游息之地,《汉书·地理志》的本身,就处处是证据。不能如此曲解;况且孟子的话,就是一个大证据;岂能袒护着郑康成,反疑心孟子。孟子所用的,都是《书》说,是有传授的。

然则当汤的时候,既然有这三处可指为亳,汤到底是先住在哪一个亳,后来才迁居到哪两个亳的呢?要解决这个问题,就得一考当时用兵的形势。上文《史记》所举汤用兵之地是:

葛,《汉书.地理志》,陈留郡宁陵下,孟康曰:故葛伯国,今葛乡是。如今河南的宁陵县。

昆吾,昆吾有两处:(一)左昭十二年,“昔我皇祖伯父昆吾,旧许是宅”。是如今河南的许昌县。(一)哀十七年,“卫侯梦于北宫,见人登昆吾之观”。《注》:“卫有观,在古昆吾之虚,今濮阳城中。”是如今直隶的濮阳县。桀时的昆吾在旧许,见后。

鸣条。

三,《续汉书.郡国志》,济阴郡定陶,有三融亭。如今山东的定陶县。

泰卷陶。《书序》,汤归自夏至于大坰。仲虺作诰。《史记索隐》: “……卷当为坰……解尚书者以大坰今定陶。……旧本或旁记其地名,后人转写,遂衍斯字也。”又《左传》定元年“仲虺居薛”,薛是如今山东的滕县。

又《诗.商颂》“韦顾既伐,昆吾夏桀。”则汤当伐桀之前还伐过韦顾两国;韦在如今河南的滑县,《左传》注“东郡白马县有韦城”,《郡国志》作韦乡。《通典》:滑州韦城县,古豕韦国。顾在如今山东的范县。《郡县志》:顾城,在濮州范县东二十八里,夏之顾国。

又桀的都城,《伪孔传》说在安邑。《书序》:“伊尹相汤伐桀,升自陑。”他说“汤升道从陑,出其不意;陑在河曲之南”。《正义》:“盖今潼关左右。”“遂与桀战于鸣条之野。”他说“地在安邑之西,桀逆拒汤”。皇甫谧就再连昆吾也拉到安邑来,说:“今安邑见有昆吾邑,鸣条亭”;然而昆吾所在,证据确凿,苦于不能一笔抹杀,就说明“昆吾亦来安邑,欲以卫桀,故同日而亡”。如此信口开河,真乃千古笑柄。金氏鹦据《史记》吴起对魏武侯“夏桀之居:左河济,右太华,伊阙在其南,羊肠在其北”。《国语》“幽王三年,西周三川地震,伯阳父曰:周将亡矣,昔伊洛竭而夏亡,河竭而商亡”。断定桀之都在洛阳,韦注引禹都阳城,还不密合。《求古录礼说》卷六《桀都安邑辨》。我说:古人都邑所在,不过传得个大略。阳城、洛阳,数十百里之间,实在无从硬断。《小戴记.缁衣》引伊《尹吉》就是《尹诰》,书经篇名。序书的又把他唤做《咸有一德》,见郑注。“惟尹躬天见于西邑夏。”注,“天当为先字之误。……夏之邑,在亳西。”《正义》:“案《世本》及《汲冢古文》云:禹都咸阳。……”咸阳,是误字,如今《汉书.地理志》注引《世本》、《续汉书.郡国志》引《汲冢古文》,正作阳城,“西邑夏”,似乎是对于东迁的夏而言之。《国语》史伯对郑桓公曰:“昆吾为夏伯矣。”韦昭注,“祝融之孙陆终第三子,名樊,为己姓,封于昆吾。昆吾,卫是也。其后夏衰,昆吾为夏伯,迁于旧许”。据此,桀似乎是始都阳城,后迁旧许,同昆吾在一起的;所以同日而亡。《商颂郑笺》。

再看《逸周书.殷祝篇》“汤将放桀于中野;士民闻汤在野,皆委货,扶老携幼奔,国中虚。……桀与其属五百人,南徙千里,止于不齐;不齐士民,往奔汤于中野。……桀与其属五百人徙于鲁,鲁士民又奔汤;……桀与其属五百人去居南巢。……”就可以知道桀的踪迹,是步步往东南退的。《御览》八十三引《尚书大传》略同。

桀其在哪一处。因为他随便到什么地方,都把他唤做毫,所以不敢断定这亳是灭桀以前最后所住的亳。何以知道他随便到什么地方,都把他唤做毫呢?据上文所考证,当汤的时候,就有三个亳,是一个证据;左襄二十年,“鸟鸣于亳社”,是宋国的社,还唤做亳社。《史记.秦本纪》:“宁公二年……遣兵伐荡社;三年,与亳战,亳王奔戎,遂灭荡社。”《集解》:“徐广曰:荡音汤,社,一作杜。”《索隐》:“西戎之君,号曰亳王,盖成汤之胤。其邑曰荡社。徐广云:一作汤杜,言汤邑在杜县之界,故曰汤杜也”,《封禅书》:“于社,亳有三社主之祠。”《索隐》:“徐广云:京兆杜县有亳亭,则社字误,合作杜亳。”《说文》:亳,“京兆杜陵”。是汤之后在雍州的,所居的城,还唤做毫。是两个证据。所以我只说汤的时候,考得出的亳有三处。并不敢说汤的时候,亳只有三处。

然而汤用兵的形势,却因此可以推定。商周用兵形势相类,秦亦相类。

汤初都于今商县的亳,后来进取偃师;桀大约是这时候(或者不是)弃阳城,退到旧许;汤再进到现在河南的东境邻葛的亳;从此以后,伐葛,伐韦,伐顾,然后迥向南伐昆吾。伐昆吾,就是伐桀;桀是从中野、不齐、鲁,步步东南退,最后逃到鸣条;汤以其间,又伐三。

鸣条是东夷之地;三、鲁,也是和东夷逼近的。中野、不齐无可考。我们因此悟到:汤用兵的形势,实在和周初相同;不过周朝灭纣,东征,伐淮夷,是武王、周公、成王三世相继,汤却是一个人干的罢了。《孟子.滕文公篇》:“汤始征,自葛载,十一征而无敌于天下。”《赵注》:“载,始也。……一说,言当作再字;再十一者,汤再征十一国;再十一,凡征二十二国也。”不论十一、二十二,总之汤用兵的次数才良多。

既然是往东退,汤自然是往东进;那么,一定是先都商县的亳,再都偃师的亳,再都邻葛的亳的。不过,“既绌夏命还亳”的亳,却无从断定

前言/序言

优秀传统文化书籍作为古今中外文化精华的传世之作,思考和表达了人类生存与发展的根本问题,其智慧光芒穿透历史,思想价值跨越时空,历久弥新,成为人类共有的精神财富。

中办、国办在《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》中指出:要把中华优秀传统文化贯穿国民教育始终。围绕立德树人根本任务,遵循学生认知规律和教育教学规律,按照一体化、分学段、有序推进的原则,把中华优秀传统文化全方位融入思想道德教育、文化知识教育、艺术体育教育、社会实践教育各环节,贯穿于启蒙教育、基础教育、职业教育、高等教育、继续教育各领域。

为了更好地推进中华优秀传统文化传承发展工程,学习和传播中华优秀传统文化,我们编辑出版了该套丛书。

本书精选了吕思勉先生的《白话本国史》、《吕著中国通史》,以及张荫麟先生的《中国史纲》中的精彩篇章,讲述了自夏以来历代王朝的兴衰史,以朝代更替为主线,剖析社会的发展及变迁,品评帝王将相,纵论历史演化规律,较系统地阐述了朝代更替的根由。

吕思勉(1884—1957),字诚之,江苏常州人,著名史学家。他的史学研究通贯各时代,周瞻各领域,在中国通史、断代史和各种专史领域都做出了独到的贡献。

张荫麟(1905—1942),号素痴,广东东莞人,著名学者。具有多方面的修养,除史学外,在哲学、社会学、政治学等方面均有建树,其涵盖面广,识见高明,富于现代批判精神。

本书尽可能地选用最初的版本,以保留大家著作的原貌。鉴于当时的历史条件,原版本中尚存在一些错讹之处,对其中确系误写、错排的个别文字,参照其他版本和部分学者的研究成果,确有把握者,予以改正。其他一仍其旧,均未作变动。

书中对一些历史事件、历史人物的点评,在编辑出版过程中,除比较敏感处略作注释,其他均未作特别说明,望广大读者考虑到作品创作的历史背景,及各位先生独特的学术观点,在阅读过程中加以区分和正确解读。

用户评价

说实话,我对这种带有明确“工程”背景的书籍,有时会抱持一种审慎的态度。我担心它会过于强调某种宏大叙事,而忽略了历史的复杂性和多面性。我最看重的是,它能否处理好“兴”与“衰”之间的辩证关系。一个王朝的衰落,往往孕育着新的文化萌芽,这种动态的、螺旋上升的历史观,是理解我们文化韧性的关键。我更希望看到的是,在那些看似衰败的时期,究竟有哪些文化上的创新和保留,成为了后世再次崛起的基石。如果这本书能揭示出文化基因如何在历史的熔炉中不断被重塑和提纯的过程,而不是简单地将历史切割成“好”与“坏”的阶段,那么它就具有了超越一般通史的价值。

评分我个人对中国传统文化中“器物”与“精神”的关联特别感兴趣。这“十六讲”如果能触及到不同历史时期,在建筑、艺术、日常生活中的审美取向是如何反映当时的政治哲学和精神面貌的,我会非常欣赏。比如,汉代的雄浑、宋代的内敛,这些不仅仅是艺术风格的差异,更是不同时代社会心理的投射。我希望作者能跳出纯粹的政治史框架,将文化视为一个有生命的系统,去观察它是如何应对内外部挑战的。如果能提供一些具体的案例,例如某件艺术品或某一种礼仪制度的演变,来佐证其关于“文化传承”的论点,那会让抽象的理论变得触手可及,也更能打动我这样一个注重细节的读者。

评分读完介绍,我立刻联想到了那些厚重的史书,但又隐隐期待这套“十六讲”能带来更具现代感的解读方式。我特别关注它如何处理历史叙事的平衡性,毕竟“兴衰”二字背后,往往隐藏着复杂的权力斗争和意识形态的较量。我希望能看到对不同历史阶段文化思潮的细腻描摹,比如魏晋风度的飘逸与唐宋气象的雍容,它们是如何在不同历史节点上成为主导精神的?更重要的是,这种“讲”的形式,是否意味着它会采用更具对话性、更适合大众理解的语言?如果能像一位高明的老师在课堂上循循善诱,将那些晦涩的史料转化为生动的历史画面,那才是真正的成功。否则,如果只是又一套学院派的总结陈词,未免有些辜负了“传承发展”这四个字的分量。

评分从阅读体验的角度来看,我非常期待这本书的行文是否流畅,逻辑是否严密。历史的梳理工作极其繁琐,如果脉络不清,很容易让读者在时间线上迷失方向。尤其是涉及跨越千年尺度的变迁,如何把握好节奏感,让人既能感受到历史的厚重,又不会感到疲惫,是一门学问。我希望它在引用史料时,能做到精准且得体,不至于生硬地插入大段古文,影响阅读的连贯性。理想中的评价应该是:读完后,我能清晰地构建起一个关于中华文明核心精神如何代代相传的知识框架,并且能对那些关键的文化断裂点和连接点有更清晰的认知。这套书如果能成为我理解中国文化基因的一把钥匙,那就是非常成功的。

评分这部书的标题实在太宏大了,光是看到“中华优秀传统文化传承发展工程学习丛书”这几个字,就感觉肩上担子不轻。我期待它能真正挖掘出中国历史上那些关键的转折点,不仅仅是罗列帝王将相的功过,而是能深入剖析文化、制度、思想是如何在兴衰更迭中相互影响、塑造出我们今天的民族性格。我希望作者能提供一些新鲜的视角,也许是关于社会结构的变化,或是底层民众的生活状态,而不是仅仅停留在宫廷秘闻或战争策略的层面。一个好的历史解读,应该能让我们在回望过去时,对当下产生更深刻的理解。如果它能做到这点,这本书就不仅仅是历史知识的堆砌,而是对我们民族精神脉络的一次梳理和激活。我对它在文化传承上的努力抱有极大的好奇心,希望能看到一些关于具体文化现象如何影响国家命运的精彩论述。

评分不错

评分东西不错很好,值得阅读。

评分很好

评分对于古玩文物喜欢的人需要看。

评分OK。

评分不错

评分对于古玩文物喜欢的人需要看。

评分此用户未填写评价内容

评分质量不错?值得拥有。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![直到我们建起了耶路撒冷 一座新城的缔造者们 [Till We Have Built Jerusalem: Architects of a New] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12280378/5a4dddc2N7285b8b8.jpg)

![近代史资料总136号 [Sources in Modern Chinese History] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12281490/5a33957cN09d48f40.jpg)