具体描述

编辑推荐

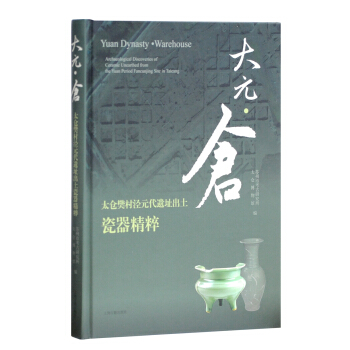

适读人群 :陶瓷考古研究者/瓷器收藏者 在刚刚过去的两年间,太仓深埋地下近700年、数以吨计的龙泉青瓷重现人间。可复原标本4万余件,并有相当部分供出口外销。它们形制如何?又将销往何方?

430余处遗迹,150余吨瓷器……种种迹象表明,这里曾是一处瓷器仓储、贸易集散地,更是元明时期海上丝绸之路的重要港口。

大元,一个气吞万里的王朝

太仓,一座谱写江南锦绣的良港

近七百年前,数以吨计的龙泉青瓷曾集结于此

等待跨越重洋

捎去彼岸的文明

四万余件标本,无不闪耀着土与火的荣光

在时空交错里

得以重现天下第1港口的空前盛况

昭示海上丝绸之路的煌煌壮景

内容简介

江苏苏州太仓樊村泾元代遗址面积约3万平方米,目前共发掘出房址、水井、河道、道路等430余处遗迹,出土以元代中晚期龙泉窑青瓷、景德镇枢府瓷、青花瓷为主的遗物约150吨,可辨器形近40类。发掘材料证明此地为元代官方经营的瓷器贸易集散地,出土的龙泉青瓷非常精美,可以补充元代龙泉青瓷标型器。元代太仓是一个港口城市,这些龙泉青瓷曾在太仓集结,远销海外。此次发现为海上丝绸之路研究提供了新的材料,也为龙泉青瓷研究提供了新的角度。

作者简介

苏州市考古研究所自2009年成立以来,在吴文化考古、吴国王陵调查发掘、配合基建进行考古勘探调查、抢救性发掘以及文物修复、学术研究等方面做了大量工作,尤其是在吴文化考古方面取得重大突破。

目录

前言 / 1

一、太仓樊村泾元代遗址考古发掘与初步认识 / 1

二、龙泉窑瓷器 / 9

三、景德镇窑瓷器 / 107

四、其他窑口瓷器 / 119

五、瓷器残件及纹饰标本 / 139

六、杂项 / 155

后记 / 169

前言/序言

太仓,位于江苏省东南部,长江入海口南岸,隶属苏州市管辖。太仓之名首见于宋郏亶《吴门水利书》“昆山之东,地名太仓,俗号冈身”,传因春秋吴王置仓于此而得名。元末筑太仓城,素有“锦绣江南金太仓”之美誉。

太仓在古代是一个滨海村落,人烟稀少。春秋时属吴地,秦属会稽郡,三国吴时在此建仓屯粮,渐次发展。元代因刘家港开创漕粮海运而日益繁盛,一时番商云集,外通高丽、琉球、日本等国,号称“六国码头”、“天下第一码头”,至正二年(1342年)设立庆元等处市舶分司。明洪武初年设立黄渡市舶司,永乐至宣德年间,郑和以太仓和刘家港为起锚地和回航安泊之所,七下西洋,揭开了世界大航海时代的序幕,将太仓和刘家港载入世界文明历史巨册之中。明末港口淤浅,海运遂衰,但太仓依然留下了诸多碑文、实物、著作等重要历史性文物。

2016年1月至2017年12月,为配合太仓地方经济建设,苏州市考古研究所联合太仓博物馆,在南京博物院的指导下,对太仓樊村泾元代遗址进行了长达两年的考古调查、勘探和发掘,逐渐揭开了一个湮没于地下近700年的瓷器中转贸易集散地的神秘面纱。考古发掘发现了430余处元明时期的遗迹,有大型房址、道路、河道、水井、瓷片堆积等;出土了150余吨以龙泉青瓷器为主的遗物,器形有碗、盘、高足杯、炉、盏、瓶等近40类。

太仓樊村泾元代遗址位于古太仓城内东门附近,东西向重要交通水系致和塘的南岸,是古太仓城的有机组成部分,故本次考古发现也是太仓城市历史的一次重要发现。考古发现的建筑基址有统一的规划和布局,其中东区发现的大型建筑基址体量较大,格局清晰,推测为一仓储遗存遗址。出土的数以吨计的龙泉青瓷器与20世纪70年代韩国新安沉船出水的龙泉青瓷器类型高度一致,证明元代龙泉青瓷曾在太仓集结,以刘家港为导向,远销海内外。樊村泾元代遗址考古发现与太仓城建史料等记载基本吻合,从实物的角度证明了太仓是元明时期海上丝绸之路的重要港口之一,为海上丝绸之路研究提供了新的材料,也为龙泉青瓷研究提供了新视角。

太仓樊村泾元代遗址被列入2016年中国重要考古发现,入围“2016年全国十大考古新发现”初选名单。为了与公众共享考古成果,初探遗址内涵,在各方的共同努力下,2017年9月28日,我们挑选了20件出土瓷器参与“CHINA与世界——海上丝绸之路沉船与贸易瓷器大展”;9月30日,“娄江馈饷——太仓樊村泾元代遗址初步考古成果展”在太仓市博物馆开幕;12月29日,“大元·仓——太仓樊村泾元代遗址出土文物展”在浙江省博物馆开展,并广受好评。

百吨青瓷出,重现良港影。

苏州市考古研究所

太仓博物馆

用户评价

这本书的学术态度极其严谨,这一点从其引证和注释体系上就能窥见一斑。我特意翻阅了几个关键章节的尾注部分,发现每一项论断的背后都有详实的出处支撑,无论是早期发掘简报、同时期文献记载,还是近年的相关研究论文,都得到了充分的尊重和引用。这种对知识来源的清晰界定,避免了许多二手资料带来的信息失真和偏差。对于希望进行深入研究的读者来说,这本书无疑搭建了一个极佳的起点,它不仅提供了精华,更指向了通往更广阔知识海洋的路径。它展现了一种对历史真相负责任的研究精神,让人倍感信赖。

评分作为一名业余的陶瓷收藏者,我最关注的是实战应用价值,这本书在这方面也远超我的预期。以往的图录往往过于侧重学术规范,对辨伪和断代的一些关键特征描述得比较含糊。然而,这本书对几件具有典型意义的器物,如特定的青花或釉里红品种,进行了非常细致的对比分析。它清晰地指出了当时胎土淘洗的粗细程度、釉料中含铁量的微小差异如何影响最终的视觉效果,以及圈足修胎的刀法特征。这些细节对于我们鉴别市场上良莠不齐的仿制品有着极高的指导意义。它提供了一套基于出土实物的、可靠的“标准件”参照系,让我的眼力得到了实实在在的提升。

评分我个人偏爱历史故事的叙事性,而这本书在叙事节奏的把控上非常到位,读起来竟然有一种引人入胜的魅力。它不像传统教科书那样平铺直叙,而是通过对“樊村泾”这个特定地理坐标的聚焦,将元代社会的一个横切面呈现在我们面前。比如,通过分析特定器型在不同地层中的分布密度,作者仿佛在带领我们“重返”那个码头上瓷器装船、交易、破碎的历史瞬间。这种将冰冷的文物与鲜活的社会生活场景巧妙对接的写作手法,使得阅读过程充满了代入感和想象空间。它不再是枯燥的考古报告集,而是一部关于“水陆交通枢纽上的物质文明变迁史”,非常适合对历史人文有浓厚兴趣的非专业读者。

评分这本书的内容深度和广度,绝对是考古学爱好者不容错过的宝藏。我原本以为这只是一个关于特定遗址出土瓷器的简单图录,但深入阅读后发现,其背后的研究体系非常扎实。作者不仅对每一件出土瓷器的年代、窑口、器型进行了细致的考证,更巧妙地将这些实物与当时社会经济背景、海上贸易往来,乃至元代中后期的审美风尚进行了宏观的梳理和论证。这种将微观的“物证”与宏观的“史实”紧密结合的叙事方式,极大地拓宽了我的认知边界。它不是干巴巴的学术堆砌,而是充满了洞察力的历史重构,读完后,我对元代江南地区的制瓷业图景有了立体而鲜活的认识,那种历史的厚重感扑面而来。

评分这本书的装帧设计简直是一场视觉盛宴,封面那深邃的靛蓝色与烫金的书名相互辉映,散发着一种沉稳而庄重的美感。我一拿到手,立刻就被那种厚重感和精致感所吸引。内页的纸张质量非常上乘,触感细腻,即便是高精度的图片印刷,色彩还原度也高得惊人。特别是那些器物局部特写,釉面的光泽、开片细微的纹理,甚至是胎土的质感,都仿佛触手可及。我尤其欣赏编者在版式设计上下的功夫,图文排布疏密有致,既保证了学术的严谨性,又极大地提升了阅读的愉悦度。对于我这样纯粹的爱好者来说,光是翻阅这本书本身,就是一种享受,它将考古发现的物质之美,通过一流的出版工艺,完美地呈现在了我们眼前,让人由衷感叹,好的书籍不仅是知识的载体,更是艺术品。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![剑桥插图中国史 [The Cambridge Illustrated History of China] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12317065/5ac48ae4Nce19992c.jpg)