具体描述

编辑推荐

适读人群 :大众读者1. 来自意大利 “文学艺术骑士”菲利普?大卫里奥的作品,菲利普?大卫里奥被称为“不走正路的学术奇葩”。认为“美丽拯救世界”,要“与文化共生”,并发起“拯救意大利”运动,号召开发和保护意大利艺术, 2013年,大卫里奥曾由意大利总统授予“文学艺术骑士”称号,并由文化部颁发金质奖章以表功绩,同时还与翁贝托?埃科(意大利重要的知识分子之一,当代耀眼的意大利作家)被并称为意大利文化两位代表人物之一。

2. 《远观近赏》来自这位意大利艺术评论家菲利普?大卫里奥一些“流言蜚语”的文章,以独特的视角,诙谐风趣的文笔带着读者游历欧洲艺术,文章均是其对艺术史的研究与探索。

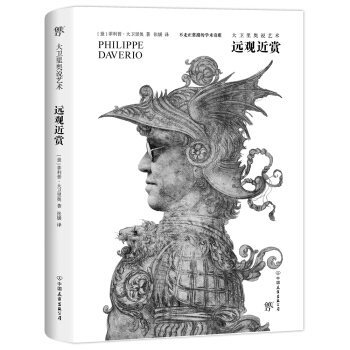

3. 装帧唯美。采用内外双封面,外封纸采用大地特种纸,,内文100克纯质,环保清香手感柔美。四色图文书,字体典雅,版式疏朗,设计独特,是您书架上的颜值担当。

内容简介

傅雷版丹托《艺术哲学》,贡布里希《艺术的故事》,莫里斯的《裸猿的艺术》等都是让圈内圈外人都忍不住一读再读的艺术美学经典读本中的经典。除了这些熟知的艺术史学者和他们的作品外,近年来被国内艺术史学界忽视的意大利学术明星菲利普?大卫里奥就像是一朵不走寻常路的学术奇葩。虽然他目前在国内的知名度不高,但他上知天文下知地理,在意大利多档综艺节目里谈论各种社会问题,在自己的真人秀节目中带着观众一起游历欧洲,是如假包换的文化艺术学术明星。

《远观近赏》是一些流言蜚语的小集锦,就是来自这位意大利艺术评论家菲利普?大卫里奥,这些流言蜚语均是其对艺术史的研究与探索,之所以说是流言蜚语,主要是出于对伦理的考虑,还有什么比对人类感兴趣更棒的事情呢?艺术实质上是模棱两可、难以捉摸的,或者说只有模棱两可、难以捉摸的东西才能被称为艺术。

作者简介

菲利普?大卫里奥(Philippe Daverio)1949年生于阿尔萨斯大区(Alsazia)米卢斯(Mulhouse),担任意大利国家电视台Rai3台艺术文化栏目《资本》(Il Capitale)主编和主持人。2001年至2011年间,曾担任意大利国家电视台Rai《路路通》(Passepartout)栏目主编和主持人。2011年创办了电视栏目《大卫里奥商场》(Emporio Daverio),讲述意大利各城市的艺术和文化遗产。他还担任巴勒莫大学建筑学院工业设计专业正式教授,米兰理工大学设计伦理学基本知识课程教授。2008年3月起担任Giunti出版社《艺术与档案》(Art e Dossier)杂志主编。

菲利普?大卫里奥被称为“不走正路的学术奇葩”。认为“美丽拯救世界”,要“与文化共生”,并发起“拯救意大利”运动,号召开发和保护意大利艺术, 2013年,大卫里奥曾由意大利总统授予“文学艺术骑士”称号,并由文化部颁发金质奖章以表功绩,同时还与翁贝托?埃科(意大利重要的知识分子之一,当代耀眼的意大利作家)被并称为意大利文化两位代表人物之一。

目录

1 译者序

4 前言

9 人性,彰显的人性

15 活动艺术

17 当思想扼杀了想象

25 酒、烟、色

29 可移动的艺术

37 地中海

39 艺术与金钱

42 愈显主荣

49 巴洛克的卷曲

52 17世纪的野兽派

63 惊愕与欺骗

65 意大利之游

67 意大利神话

77 欧那尼之战

85 颜色学

87 奢华,安静与欢愉

95 忧虑美学

99 日本与西方

102 其他日本艺术

111 绘画霸权

113 所有人涉身其中

121 浴中美人

125 生硬的雕塑

133 反文艺复兴潮流

135 整体艺术与其前身

143 矫饰主义与精湛的艺术技巧

145 滴画的起源

152 另一个世界的事

155 切割艺术

163 艺术圣地,多重身份

精彩书摘

译者序

被称为“不走正常路的学术奇葩”的大卫里奥是个出生于法国阿尔萨斯的意大利人,经贸专业毕业却选择走上艺术研究之路,担任艺术史学家和艺术评论家也写书和主持艺术文化类电视节目,在艺术方面有着自己的一套独特看法,认为“美丽拯救世界”,要“与文化共生”,并发起“拯救意大利”运动,号召开发和保护意大利艺术,认为唯一的解决办法便是向那些能够看到艺术的人传授欣赏艺术之艺术。2013年,大卫里奥曾由意大利总统授予“文学艺术骑士”称号,并由文化部颁发金质奖章以表功绩,同时还与翁贝托?埃科(意大利最重要的知识分子之一,20世纪后半期最耀眼的意大利作家)被并称为意大利文化两大代表人物。译者在意大利留学期间认识几位艺术史专业的朋友,其中两位曾有幸见过大卫里奥教授本人,称其平易近人、诙谐风趣,在业内备受尊敬和喜爱。的确,博学又有趣的灵魂,仅从其文字就可见一斑。

《远观近赏》看似一本轻薄小册,实为一部信息量极大的艺术史精品之作,集合了作者在《艺术与档案》刊物中发表过的最具影响力的篇目。短短几篇精简的文字,囊括了大卫里奥对12世纪至今各历史时期艺术作品的独到见解及作品相关背景、轶事、传说,甚至蜚语,涉及绘画、建筑、摄影、文学、历史等多个领域和话题,与其说大卫里奥是作者,倒不如称其为带领读者探知古今的文化传播大师。尽管如此,本书却绝不会给人杂乱无章之感,跟枯燥乏味更不沾染半点关系。相反,书中独特的思维及戏谑犀利的文笔常令人不禁摇头会心一笑,感叹作者的大胆调皮与真知灼见。此外,书中的许多创意性配图令阅读十分富于趣味性,也帮助作者实现了打造“玩具书”的初衷。

如果你认为这仅仅是一本写给艺术研究领域人士的书,那就小看了作者的胸怀。《远观近赏》同时也是一部献给“门外汉”的作品,“所谓‘门外汉’并非那些一无所知的人,而是那些乐于知晓的人,‘知’是‘行’的基石,而外行之所以想要知道正是因为获知即享受”。因此只要你有点好奇心,还有点懒散,那么恭喜,你已成功踏进大卫里奥商场的大门了。每一件物品都值得关注,每一个人类留下的印记都蕴藏着一个故事,懂得去探索发现这些故事究竟是件多有趣的事情,便是这本“玩具书”授予我们最好的课程。正如大卫里奥书中所言:“还有什么比对人类感兴趣更棒的事情呢?”

大卫里奥的博学多识以及对各个艺术文化领域的驾轻就熟也是给译者出了道考题,他那无处不在的“目光”常将眼下作品与许多年代遥远、看似毫不相关的艺术事件联系起来,多处涉及拉丁语、希腊语、法语、德语和西班牙语等多门外语文字。本书的翻译力求忠于原文,尽可能合乎作者本义地将原著转化为流畅的中文。正文下方,译者添加了一些注释,以便于读者更好地理解原文中的文化信息。此外,原文中提到大量不常见的人名地名,译文中仅在其第一次出现的地方用括号加注外文原名,以便读者深入研究。

此书翻译和出版工作的顺利完成,离不开以下各位老师和朋友的热心帮助:在此要郑重感谢恩师文铮教授对译者的耐心指导和对译文的悉心校正及严格把关,感谢各位编辑对本书出版工作的大力支持和辛苦付出,此外还要特别感谢意大利友人Caterina Rigano女士,译者曾多次向其请教,花费了她大量时间和精力。

张媛

2017年2月

前言

好奇有时也许是一种缺点,懒散则算得上是一种恶习,然而两者结合在一起,却成为欣赏艺术的一种有效工具。我们把好奇的人比作猫和猴子[],把懒散之人喻为晒太阳的蜥蜴抑或睡鼠的亲戚,但事实上,好奇心是科学发现的原动力,闲适是哲学思想诞生的必要条件。这两种行为是指持之以恒与观察探索,既要充满激情,又要保持冷静,既要懂得享受孤独,又要具备集体精神。伟大的德国哲学一直致力于研究人类的思想,并通过《纯粹理性批判》(1781)一书达到前所未有的高度。古老的希腊哲学则主要窥探外部世界,并由此形成了其建立在正确标准基础之上的批评。因为评论来自希腊语中kpívw[]一词,指辨别后做出的评价。从krino[]这个动词又产生了crinale[]一词,意指山坡上条形脊状的凸形地貌,两侧坡度不一、坡向相反的斜坡均向下延伸,自然也就相距越来越远。标准是形成认知的基础,有了认知才能辨别,既而获得判断力与批评思想。就是这么简单。因此,评论方法跟制造流言蜚语的方法一样,流程都是“标准—判断—观点”,都需要跳出自身,带着好奇心以及闲适之情,从外部角度看待问题。

本书可以说是一些流言蜚语的小集锦,这些流言蜚语均来自对艺术史的研究与探索,之所以说是流言蜚语主要是出于对伦理的考虑,还有什么比对人类感兴趣更棒的事情呢?艺术实质上是模棱两可、难以捉摸的,或者说只有模棱两可、难以捉摸的东西才能被称为艺术。米兰广场上的“挂在树上的三个小孩”由一位威尼托广告员设计,它就缺乏这种模棱两可性抑或不可捉摸性,因此我们不能把它算作是艺术。它的单一解读性决定了它只能沦为平庸。而真正的艺术包括不同方位的解读,也就是我们词源学上所说的模棱两可性(正如山脊两侧的斜坡)与三岔口性(引出至少三个方向)。艺术作品可促使风格的形成,激起解读欲,亦可指明认知方法以及艺术作品诠释认知过程中所产生的变化,约束艺术实现工具的发展演变,或者说通过艺术我们可以看出所有这些元素都是密切相关的,而有时又彼此矛盾。因此艺术成为某些人眼中最具吸引力的研究领域,这些人对自己的同类,即对其他人,甚至可以说是对掌控我们生活的那类人十分感兴趣。

因为这些所谓的“其他人”太多了,他们之中有些人仍健在,有些人即将离去,还有很多人已经与世长辞,但他们的受关注度并不因此而削减。对于那些爱聊闲话、乐于探索人类学的人们来说,每年最棒的宗教节日无疑是万圣节。人类并不仅仅由活着的人组成。相反,有时候那些已逝的人反而比那些仍活着的人更有存在感。人类的构成远比今天生活在地球上的70亿人口多得多,我们也从不间断地与之对话。与我们每天晚上都在电视新闻上看到的议长相比,柏拉图的存在感反而强大得多。也许我们一辈子都见不到议长本人,对他提出的法律条款也很难有投票表决权,即使有权投票,跟查士丁尼大帝下令编纂的法典相比,这些条款也显得那么无关紧要。在我们的日常生活中,查士丁尼大帝颁布的法令可能比议长颁布的法律条款更为重要。而无论如何,柏拉图却是最为人们熟知的一位圣人,因为他曾对米开朗基罗的思想产生根本影响。米开朗基罗我们也永远都不会遇到,然而在佛罗伦萨的圣十字大教堂内,我们可以瞻仰他的遗骨,以及他那矫饰主义风格的石棺。说到圣十字大教堂,不得不提的是,伽利略也安葬于此,他的遗体被安放在一副巴洛克风格的石棺内。几步之外还安葬着人文主义者莱昂纳多?布鲁尼(Leonardo Bruni),他那由贝尔纳多?罗塞利诺(Bernardo Rossellino)设计的石棺透露着文艺复兴初期的风格。除这些圣人如此具有艺术感的陵墓之外,我们还能够欣赏到,没准还能摸一摸《隆达尼尼的圣殇》,能够在布鲁尼的《对话集》中拜读杰出人物科卢乔?萨卢塔蒂(Coluccio Salutati)与珍本收藏家尼克罗?尼科利(Niccolò Niccoli)之间的对话,亦能够研究《天平》[],以及领略柏拉图《理想国》的魅力。于我们而言,这些圣人比那可怜的议会头头来得真实得多。这就是为什么万圣节是一个如此令人激动的节日,这就是为什么万圣节先于亡灵节到来。

思考艺术,不仅仅局限于了解,而是尝试去理解艺术,意味着与所有这些圣人进行交流。这是一个神秘的过程,圣人们将与真实活着的人建立某种联系,这些人也应具备同样的好奇心。那么人们自然而然也就懂得对基克拉泽斯雕塑与库奈里斯(Kounellis)[]的铁皮作品使用相同的标准。不管是艺术种类、艺术原型,还是艺术风格或艺术体裁,都建立在无限创造力的基础上,作品的创造性因艺术家的不同而不同,如阿尔塔米拉洞窟旧石器时期岩画艺术的创造性体现在它的巫术特点上,德?基里科(De Chirico)笔下广场的创造性体现在作品的形而上学性上,皮耶罗(Piero)和雷诺阿(Renoir)作品的创造性分别体现在神秘主义和卖弄风骚的女人身上,欧仁?德拉克洛瓦与约瑟夫?博伊斯(Joseph Beuys)的绘画作品致力于反映政治,卡拉瓦乔和格罗兹(Grosz)则着重于揭露人性的现实主义表达。有一些专家专门研究个体艺术家与特定的历史阶段。正是他们,正是这些不同时代的学者给予了我们与艺术家建立紧密联系、从而进行艺术评论的可能。我们则应充满好奇心,尽情享受与人类对话的快乐。而对那些只追求富有、投资、收益带来的低俗满足感的人,对那些在暴饮暴食中自取其辱的人,对那些满眼金钱的人,都应致以但丁地狱式的强烈谴责。

用户评价

我一直觉得,许多艺术评论都陷在一种自说自话的怪圈里,用晦涩的术语构建起一道门槛,把普通人关在外面。这本书的厉害之处就在于,它成功地打破了这种藩篱,建立了一座连接专业知识与大众理解的桥梁。作者的叙事视角非常独特,他似乎有一种天生的幽默感,时不时会抛出一个让人会心一笑的典故或者比喻,让紧张的学术氛围瞬间松弛下来。我特别喜欢其中探讨“什么是美”的那一部分,它没有给出标准答案,反而引导我们去质疑我们习以为常的审美观。比如,它会探讨为什么某些在当时被奉为圭臬的作品,如今看来却略显平庸,而那些曾经被边缘化的流派,却成了后世争相模仿的对象。这种辩证的、批判性的思考,远比单向度的灌输更有价值。它教会了我,欣赏艺术,更重要的是学会提问,而不是急于接受结论。

评分这本书的结构安排简直是教科书级别的。它没有采用简单的年代线性叙事,而是巧妙地设置了几个贯穿始终的主题线索,比如“光影的革命”、“色彩的背叛”或是“尺度与视角的变化”。这种主题驱动的叙事方式,使得不同时代、不同地域的作品,能够在同一个思想框架下产生对话,极大地丰富了读者的理解层次。每当一个主题线索展开时,作者都能精准地调动起前文铺垫的知识点,让整个阅读体验如同解谜一般,层层递进,逻辑严密。即便是跨越数百年、横跨东西方文明的比较,也显得自然流畅,毫无牵强之感。这说明作者在进行内容整合时,下了巨大的功夫,其学术功底之深厚,可见一斑。这本书的阅读价值在于,它提供了一个分析艺术现象的稳定框架,使人即便脱离这本书,也能带着这种框架去审视新的艺术作品。

评分这本书的排版和装帧设计,简直是为深度阅读者量身定做的。那种恰到好处的留白,让眼睛在密集的文字间得到了喘息的机会,阅读体验极其舒适。装帧的质感也非常好,拿在手里有一种沉甸甸的、值得珍藏的感觉。更不用说那些精美的插图,虽然我手中的是文字版,但作者在文字中对色彩和构图的描摹,已经足够调动我的视觉想象力。我甚至忍不住去搜索了书中提到的很多作品的原图,发现文字描述与视觉呈现之间形成了一种奇妙的互文关系。很多时候,读完一段文字描述,再去看实物图,会产生一种“原来如此”的顿悟感。这种对媒介本身的尊重,体现在了每一个细节里,从纸张的选择到字体的大小,都显示出出版方对“阅读”这件事的严肃态度。它不仅仅是一本知识书,更是一件值得收藏的工艺品,彰显了对内容价值的敬重。

评分这本书,我得说,真是打开了新世界的大门。我本来对艺术史这种东西总是提不起兴趣,总觉得那些名家的故事和作品离我太远,枯燥乏味。但这本书的叙述方式简直是神来之笔。作者好像不是在讲解艺术史,而是在和你拉家常,用最朴实、最接地气的语言,把那些宏大的艺术流派和深奥的理论掰开了揉碎了讲给你听。读起来完全没有压力,就像在听一个资深老友分享他最近发现的宝藏一样。特别是那些对具体画作的分析,不再是那种高高在上的“此乃意境之体现”,而是深入到画家作画时的心境、当时的社会背景,甚至颜料的调配上。我印象最深的是关于文艺复兴时期某位大师的章节,作者把那种从黑暗的中世纪走出来,人类对自身潜能的渴望描绘得淋漓尽致,让人能真切感受到那种历史的转折点带来的震撼。这种将专业知识转化为生活哲思的功力,实在令人佩服。它让我意识到,艺术从来都不是象牙塔里的东西,它就是我们人类经验的一部分,只不过是用另一种媒介表达了出来。

评分对于我这种经常在各种展览间游荡,却总感觉“看山不是山”的人来说,这本书提供了一种全新的“观看”模式。它不是教我辨认名家真伪的秘籍,而是教会我如何用更深层次的眼光去“解码”作品背后的信息。作者似乎有一种魔力,能把冰冷的砖石和油彩,重新注入时代的情感和人物的命运。读完这本书后,我再去参观博物馆时,那种走马观花的浮躁感明显减少了。我会驻足更久,不再仅仅关注作品的“漂亮”与否,而是开始寻找隐藏在笔触下的焦虑、狂喜,或是对永恒的追问。这种从“看”到“懂”的质变,是这本书带给我最宝贵的财富。它成功地将艺术欣赏,从一种被动的接受,转化成了一种主动的、充满探索欲的智力活动。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有