具体描述

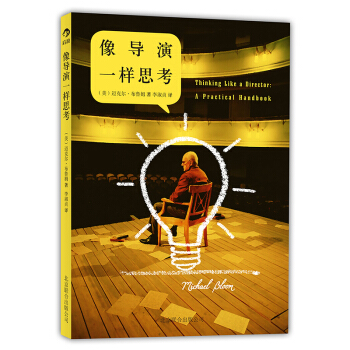

著 者:(美)迈克尔?布鲁姆(Michael Bloom)

译 者:李淑贞

书 号:978-7-5502-1477-4

出 版:北京联合出版公司

开 本:690*960毫米 1/16

印 张:13

插 页:4

字 数:200千

版 次:2012年7月第1版

印 次:2013年7月第1次印刷

定 价:29.80元

推荐语

《像导演一样思考》填补了戏剧导演实用手册的空白。这是一本机智而流畅的书,一定能成为学生和新手导演无价的指南。

—— 唐诺德?马奎里斯,2000年普利策戏剧奖得主

我非常喜欢迈克尔?布鲁姆的《像导演一样思考》。对导演的偏好就像对腌鲱鱼的喜好,喜欢的人喜欢的不得了。我相信这本书能为那些喜欢它的人带来相当不错的观点。

—— 大卫?马梅,1984年普利策戏剧奖得主

著译者简介

迈克尔?布鲁姆(Michael Bloom),美国奥斯汀市德克萨斯大学导演系主任,曾在美国和日本做导演。他关于舞台剧的著作曾发表在《纽约时报》和《美国戏剧》杂志上。他导演了唐诺德?马奎里斯的普利策获奖剧作《友情晚宴》(Dinner with Friends)在路易斯维尔演员剧院的首演。因导演作品《严重猥亵》(Gross Indecency)而获得艾略特?诺顿导演奖。

译者简介:

李淑贞,台湾清华大学外语系毕业,现为专业翻译。

内容简介

本书是一部戏剧导演实用手册,详细总结了戏剧制作各个方面的技巧手法,从读本开始,包含剧本阅读研究、诠释情节、结构分析、过程设计、角色选派和排练过程等环节,直至最终开演。作者布鲁姆拥有近二十年的舞台导演及教学经验,他认为,所有成功的导演不但会关注一出戏的内在——每个角色的内在生命,也关注这出戏的外在元素和结构。在这本迷人的、容易理解的手册中,戏剧阐释的艺术和与演员合作的技巧被融会到一个独特的、统一的方法中。

本书写给各个经验水平的戏剧导演,甚至电影导演也可以从某些章节收获灵感,对戏剧感兴趣的广大普通读者,亦能从这本小小的书册中了解戏剧的制作美学,提高观剧品剧过程中的审美体验。

目录

前 言…………………………………………………………… 1

导 论…………………………………………………………… 1

PART 1 准备工作

像艺术家一样思考…………………………………… 7

阅读与研究………………………………………… 13

诠释情节…………………………………………… 25

外部分析:结构……………………………………… 37

PART 2 前置作业

发展方法…………………………………………… 57

设计过程…………………………………………… 67

风 格……………………………………………… 79

选派角色…………………………………………… 87

PART 3 排 练

排练初期…………………………………………… 99

演出形式…………………………………………… 115

排练中期:解决问题……………………………… 125

排练中的外在角度……………………………… 145

最后阶段………………………………………… 155

PART 4 资 源

导演的愿景……………………………………… 169

PART 5 附 录

附录一 下一个计划………………………………………… 177

附录二 排练时间表范例…………………………………… 181

附录三 参考要点…………………………………………… 185

《玻璃动物园》节选 185

《娜拉》节选 190

重要词汇……………………………………………………… 193

出版后记……………………………………………………… 195

用户评价

拿起这本书的时候,我原本以为会读到一些老生常谈的行业秘诀,毕竟市面上这类书籍太多了。但很快,我就发现自己完全错了。它的叙述方式非常独特,更像是一场与几位殿堂级人物的深度对话。那种感觉不是在被动地接受知识灌输,而是在一个充满启发性的空间里,与智者们一同探索创作的边界。书中的案例分析极其细致入微,它们没有过度美化艺术创作的光环,而是坦诚地揭示了从灵感到最终呈现过程中,那些充满挣扎和抉择的真实瞬间。我特别喜欢它探讨的“非线性思考”如何服务于线性叙事结构的部分,这打破了我固有的观念,让我开始尝试用更碎片化、更感性的方式去组织我的想法。这本书的价值在于,它提供了一套“重构”你认知框架的工具,而不是一套死板的模板。它迫使你停下来,问自己:“我到底想通过这个镜头传达什么?” 这种对内在驱动力的挖掘,是任何技术指南都无法替代的。

评分这本书真正让我震撼的,是它对于“意图”的强调。很多技术书籍会告诉你“怎么做”,但这本却一直在追问“为什么这么做”。它将创作过程解构成了一个个决策点,并且详细剖析了在当时情境下,不同选择可能导向的完全不同的艺术后果。阅读过程中,我仿佛置身于一个高强度的创作研讨会上,不断地被挑战,不断地被引导去深化自己的核心理念。那些关于“主题的隐性表达”和“形式对内容的反作用”的讨论,对我个人创作风格的梳理起到了决定性的作用。它不是一本让你模仿的书,而是一本让你理解本质,然后创造出属于自己“独特指纹”的书。我甚至开始在日常生活中,用书里提到的那些分析框架去审视周围的人和事,这种思维的迁移性,显示了作者理论的强大生命力。它不仅仅是一本关于影像的书,更是一本关于如何清晰、有力地表达复杂思想的哲学读本。

评分说实话,这本书的份量和厚度让我有些望而生畏,但一旦翻开,那种沉浸感就让人欲罢不能。它有一种魔力,能把原本枯燥的理论阐述变得如同在欣赏一场精彩的幕后纪录片。我以前总觉得,伟大的作品似乎是某种与生俱来的天赋,但这本书毫不留情地揭示了天才背后所付出的巨大心力、无数次的迭代和对细节近乎偏执的打磨。它没有给你“捷径”,反而清晰地展示了通往精湛工艺的漫长道路,但这恰恰是我最需要的。尤其是关于如何处理“留白”和“暗示”的章节,简直是神来之笔。它教你的不是如何把话说满,而是如何让观众自己去完成故事的最后一块拼图。这种尊重观众智力的态度,在当今这个信息爆炸的时代显得尤为珍贵。它让我开始用一种更具“建筑学”的眼光去看待我的作品结构,每一个元素都必须有其存在的理由,否则就应该毫不留情地移除。

评分这本书简直是为那些在叙事艺术上寻求突破的创作者量身定做的指南。我花了很长时间寻找一本能真正触及到“如何构建故事的灵魂”的书籍,而不是仅仅停留在技术层面的介绍。这本书的深度和广度令人惊叹。它不是简单地告诉你如何打光或者如何剪辑,而是深入到导演的思维核心——如何去观察世界,如何将抽象的情感转化为具体的画面语言。我特别欣赏作者在分析经典案例时所展现出的那种洞察力,他们不是在罗列事实,而是在解构大师们的决策过程。读完之后,我感觉自己看电影的方式都变了,不再是被动地接收信息,而是主动地去分析每一个镜头背后的意图。这种思维模式的转变,远比学习任何单一的技巧都要宝贵。它让我意识到,好的电影不仅仅是画面的堆砌,更是一种对人性深刻的理解和表达。如果你真的想从“拍电影的人”蜕变为“讲故事的艺术家”,这本书是绕不开的一道坎。它就像是打开了潘多拉魔盒,里面装满了关于叙事结构、节奏把控和意境营造的精妙学问。

评分我很少对一本工具书给出如此高的评价,因为它远远超越了“工具”的范畴。它更像是一位耐心的导师,在你最迷茫的时候,递给你一张详尽的星图,告诉你如何辨认方向,但最终的航行路线,必须由你自己绘制。我特别欣赏作者们对“失败案例”的坦诚分析,这比一味地歌颂成功要来得更加真实和有教育意义。他们剖析了那些宏大构想是如何因为执行层面的一丁点偏差而功亏一篑,这让我对“严谨性”有了全新的认识。这本书培养了一种“项目经理+诗人”的混合思维,既要有宏观的战略规划能力,又要有微观的艺术敏感度。每读完一个章节,我都会感到脑海中那些混乱的线索被重新梳理和连接起来,形成了一个更清晰、更有逻辑的创作蓝图。它赋予读者的,不是一套公式,而是一种在不确定性中寻找确定性的强大内心定力。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有