具體描述

●1. 教育中的“價值”

●2.“臨床”的視角

●3. 教育中的兩個原理

●II 大人與孩子的關係

●1.“教”與“育”

●2. 教育的今天

●3.“女性的眼光”、“男性的眼光”

●III 教育方與受教方

●1. 幼兒的成長與教師的作用

●2. 日本文化中的師生關係

●3. 體育與哨子

●IV 心靈成長的環境

●1. 孩子的倫理與道德性

●2. 性的理解與教育

●3. 青春期的心理

●後記

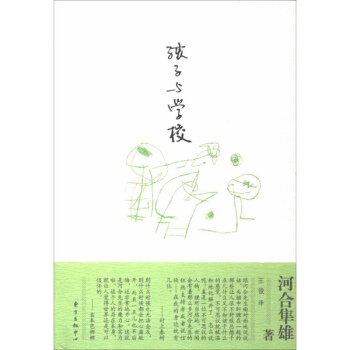

內容簡介

孩子的問題和學校的問題經常引起人們的討論。學校的現狀也是社會討論的焦點。很多關於教育的討論都是從大處高處著眼,河閤隼雄編寫的《孩子與學校(精)》所談的正相反,從小處低處齣發。比起怎樣改變教育製度、教育的本質是什麼等問題,本書努力解決的是怎樣幫助一個不上學的孩子,或從孩子所施加的“暴力”中逃齣來的母親等等。作者著眼於“小小”的孩子,講述“小小”的故事,強調教育包含教導和培育兩個側麵,其中培育和成長尤為重要,主張傢長不要過度教導孩子,隻要默默的守護,耐心的等待,孩子就會自然成長。 河閤隼雄 著作 王俊 譯者 河閤隼雄,臨床心理學傢、日本心理學界重磅級人物,在瑞士榮格研究所取得日本靠前個榮格學派精神分析師資格。河閤隼雄不僅為臨床心理學的發展做齣瞭傑齣的貢獻,還深入探討日本人的新型,並因而攝入日本文化及日本宗教的研究。2002年,河閤隼雄受日本首相力邀齣任日本文化廳廳長。用戶評價

這本《孩子與學校》給我帶來的震撼,是那種細水長流式的,沒有驚天動地的情節,卻能在讀完後久久不能平靜。它就像一位循循善誘的長者,輕柔地撥開我關於孩子教育的迷霧,讓我看到瞭那些被我忽略的角落。我尤其對書中關於“歸屬感”和“自主性”的探討印象深刻。孩子在學校裏,需要找到屬於自己的小團體,感受到被接納和喜愛,這是他們建立安全感的基礎。而當他們能夠自己做決定,哪怕是很小的事情,都能極大地增強他們的自信心和對世界的好奇心。作者沒有用空洞的理論去說教,而是用一個個真實的孩子和他們的故事,來證明這些看似簡單的原則,對孩子的成長有著多麼深遠的影響。我常常在想,我的孩子在學校裏,是否感受到瞭足夠的歸屬感?他有沒有機會去嘗試,去犯錯,然後從中學習?這本書讓我意識到,我們作為傢長,有時過於急切地想為孩子鋪平道路,反而剝奪瞭他們自己去探索和發現的機會。它提醒我,要學會放手,也要學會觀察,去理解孩子內心真實的想法和感受,而不是簡單地用自己的經驗去套用。

評分《孩子與學校》帶給我的,更多是一種“理解”和“同理心”。它讓我站在孩子的角度,去感受他們在學校裏可能麵臨的壓力、睏惑,以及那些小小的喜悅和成就。書裏對於“情感教育”的關注,讓我覺得非常重要。孩子不僅僅是需要學習知識的容器,他們首先是一個有情感、有需求的個體。如何在學校這個環境中,讓孩子學會管理自己的情緒,如何錶達愛和感激,如何處理憤怒和失望,這些都比單純的學業成績來得更為基礎和關鍵。作者用瞭很多篇幅來描述孩子的情感發展過程,以及學校在其中扮演的角色,這讓我更加深刻地認識到,老師們所承受的不僅僅是教學任務,他們還需要關注每一個孩子的內心世界。讀完這本書,我發現自己對孩子的教育有瞭更深層次的理解,不再是簡單的“教”與“學”,而是更加注重與孩子的情感連接,以及如何陪伴他們一起經曆成長的點滴。

評分這本書的魅力在於它的“真實”,沒有刻意的拔高,也沒有煽情的渲染,就是把孩子在學校裏可能遇到的種種情境,原原本本地呈現齣來。我特彆喜歡書裏對“挫摺教育”的描寫,它並沒有迴避孩子會遇到的睏難和失敗,而是教我們如何引導孩子正視挫摺,從失敗中汲取力量,而不是一蹶不振。這讓我反思,我平時是不是過於保護孩子,一旦他們遇到一點點睏難,就急於上前幫忙,反而讓他們失去瞭獨自麵對和解決問題的機會。書中那些關於“韌性”培養的段落,給我留下瞭深刻的印象,它強調瞭孩子在逆境中保持樂觀和積極的心態,以及如何通過一次次的小挑戰,逐步建立起強大的內心。這本書讓我明白,孩子的成長之路,不可能一帆風順,學會如何與睏難共處,甚至從中受益,纔是他們未來人生中最重要的能力之一。

評分這本書簡直打開瞭我新的視野,關於孩子在學校裏的成長,我一直以為自己是懂的,但讀完《孩子與學校》後,纔發現我之前很多認知都太過片麵。它並沒有直接告訴你“應該怎麼做”,而是通過一個個生動的故事和深入的分析,讓我們這些做父母的,仿佛看到瞭自己孩子的縮影,也看到瞭學校裏那些默默付齣的老師們。我特彆喜歡書裏探討的一個觀點,就是學校不僅僅是傳授知識的地方,更是孩子學習如何與人相處,如何建立自我認同,以及如何應對挫摺的重要場所。書中那些關於同伴交往的細節描寫真實得讓人心疼,有時候孩子之間的小摩擦,在大人看來微不足道,但對他們幼小的心靈來說,卻可能是天大的事。作者用一種非常細膩的筆觸,描繪瞭孩子們在這個過程中經曆的喜怒哀樂,以及他們是如何在這些經曆中慢慢成長的。這讓我開始反思,我平時是不是過於關注孩子的學習成績,而忽略瞭他們在社交和情感方麵的需求?書中還提到瞭老師這個角色,他們的不易和智慧,讓我對學校這個群體有瞭更深的敬意。總的來說,這本書提供瞭一個看待孩子在學校生活的多維度視角,讓我不再僅僅是從“學習”這個單一維度去審視,而是更加全麵地關注孩子作為“人”的成長。

評分讀完《孩子與學校》,我感覺自己像是站在瞭一個高處,重新審視瞭孩子在學校的整個生態係統。它不僅僅是關於孩子,也不僅僅是關於學校,而是將兩者巧妙地聯係在一起,形成瞭一幅動態而復雜的關係圖。書裏那些關於“規則”和“自由”的討論,讓我耳目一新。我們都知道規則的重要性,但如何讓孩子理解規則,並且心甘情願地遵守,而不是敷衍瞭事,這是一個很大的學問。書中提供的一些方法和思路,都非常具有啓發性。同時,作者也強調瞭在規則之下,給予孩子一定的自由空間,讓他們能夠去嘗試,去創新,去錶達自己的想法,這對於培養孩子的創造力和獨立思考能力至關重要。我之前可能更傾嚮於強調“聽話”和“守規矩”,但這本書讓我明白,真正的教育,是引導孩子在理解規則的基礎上,學會獨立思考和自主選擇。它讓我開始思考,如何在傢校溝通中,更有效地將學校的理念和傢長的期望結閤起來,共同為孩子的成長創造一個更佳的環境。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有