具体描述

内容简介

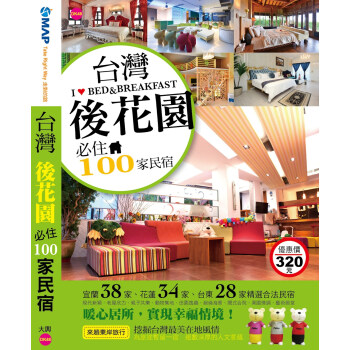

DK48台灣後花園必住100家民宿台灣後花園 必住100家民宿

宜蘭38家、花蓮34家、台東28家精選合法民宿

暖心居所,實現幸福情境!

來趟東岸旅行 挖掘台灣最美在地風情

為旅途暫留一宿 細數深厚的人文意蘊

現代新穎、老屋欣力、親子共樂、動物集地、田園逸趣

絕倫海景、閩式合院、異國情調、藝術殿堂……

眾「宿」雲集

從心體驗的生活美學

將過程積累成一生的養分

慢慢勾勒屬於自己的夢想藍圖

尋找一家好民宿

不需極盡奢華只求一室清閒與放鬆

融入眼前風景、感受人情溫暖

嘴裡咀嚼的是回味再三的旅行記憶

是沉澱、是感悟

也是埋藏下段旅程的伏筆

喚回最純粹的悸動

為台灣之美重新定義

前言/序言

用户评价

我最近读到的这本《雾锁山岚:台湾高山聚落的呼吸频率》,彻底满足了我对“氛围感”的终极追求。这本书的写作手法非常意识流,它更像是捕捉某种转瞬即逝的“气场”。比如描写阿里山某处云雾缭绕的清晨,作者会用大量的篇幅去描绘光线穿透雾气的折射角度、苔藓散发出的泥土芬芳,以及那种万籁俱寂中只有水滴落下的细微声响。它几乎没有直接的旅行信息,所有的“地点”都是通过强烈的感官体验被构建出来的。这种阅读体验是极其沉浸式的,仿佛自己真的置身于那种湿冷、宁静,又带着一丝神秘的高山环境中。这本书的排版和插图(如果有的),也必然是极具艺术性的,它将旅行变成了一种接近冥想的体验。对于追求精神富足、不满足于走马观花式旅游的读者来说,这本书提供了一种深层的情感连接。

评分哇,最近我被一个叫《秘境寻踪:台湾山海间的隐居指南》的书迷住了!这本书简直是为我这种热衷于深度旅行、渴望逃离城市喧嚣的“隐士型”旅人量身打造的。它没有那些千篇一律的景点介绍,而是聚焦于台湾本岛那些真正能让人沉静下来的角落。作者似乎拥有某种魔力,能将那些隐藏在深山老林、或是紧邻着太平洋的绝美角落一一挖掘出来,并且用极其细腻的笔触描绘了每一处“秘境”的历史韵味和自然气息。我尤其欣赏它对于“在地精神”的捕捉,比如某个花东小镇上,主人如何用自家的古早味食材招待远道而来的客人,那种人与人之间朴素而真挚的连接感,是冰冷的评分系统永远无法量化的。这本书的叙事节奏非常舒缓,读起来就像在一条蜿蜒的小径上漫步,每转一个弯都能发现新的惊喜,它不仅仅是本旅行指南,更像是一部关于如何放慢脚步、重新与土地对话的哲学小品。那种阅读的满足感,是那种“啊,我终于找到了能让我灵魂栖息的地方”的豁然开朗。

评分我最近在啃的这本《岛屿漫游录:穿越古道与风土的足迹》,完全颠覆了我对传统台湾游记的认知。它更像是一部社会观察和文化人类学的结合体,而不是简单的住宿推荐册子。作者的笔力非常老辣,他不是在介绍“哪里可以住”,而是在探讨“为什么这些人选择在这里生活,以及他们的生活方式如何塑造了他们周遭的环境”。比如书中有一章详细描述了屏东某个排湾族部落在接待外来访客时,如何平衡传统习俗与现代交流的微妙边界,那种对文化敏感度的把握,让人读了之后都忍不住自省自己旅行中的傲慢与偏见。文字的质感非常厚重,带着一种历史的尘埃感,让人感觉不是在看现代的旅游资讯,而是在翻阅一本泛黄的旧相册,里面记录着一个正在消逝或正在演变中的台湾侧面。这本书的价值,在于它教会了我如何带着敬畏之心去接近一个地方,而不是肤浅地“打卡消费”。

评分我最近入手了一本相当硬核的台湾“慢生活”实践手册,暂且叫它《回归初心:非主流生活场景探寻》。这本书的重点完全不在于“豪华”或“新潮”,而是极致的“功能性”和“在地化体验”。它会告诉你如何找到一间真正使用柴火烧水的热水澡,如何参与到当地农作物的收成中,甚至是如何在不破坏自然环境的前提下,与原住民社区建立起互信的关系。它的信息密度非常高,充满了具体的、可操作的建议,但所有的建议都包裹在一层温暖的人文关怀之中。作者对“可持续性”的追求是贯穿始终的主题,这使得这本书具有很强的现实指导意义,但又不失文学的深度。它不是一本读完就可以束之高阁的书,而更像是一本随时可以翻开,从中汲取面对新环境勇气的工具书。每次读到那些关于自给自足的小窍门,都让我对都市生活产生一种抽离感。

评分说实话,我原本对旅行文学是持保留态度的,总觉得它们大多流于表面,缺乏真正的洞察力。直到我偶然翻到这本《海风与木屋的协奏曲》。这本书的叙事视角非常独特,它似乎是站在一个长期居住在当地的老者的角度,讲述着这些地方的故事。语言风格极其富有画面感,充满了海岛特有的湿润和咸味。每一篇文章都像是一首短小的散文诗,比如描写垦丁鹅銮鼻灯塔下,风如何日复一日地雕刻着岩石的形状,以及住在附近的人们如何与这永恒的自然力量共存。这本书的魅力在于它的“沉默的力量”,它不张扬地展示美,而是让你自己去体会那种融入背景、几乎被遗忘的美好。它提供的不是“下一步去哪里”的指导,而是“在这里应该如何感受”的邀请。读完后,我感觉自己的感官都被重新校准了,对光线、声音和气味都变得异常敏感,这简直是一场心灵的洗涤。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有