具体描述

编辑推荐

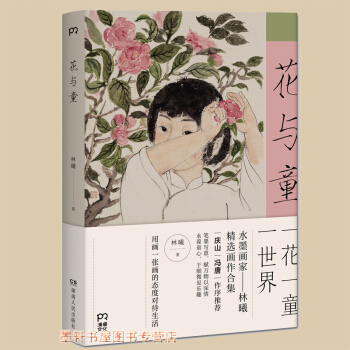

在花间寻天真,于童心得热忱

水墨画家林曦的精选画作合集

★小驻,在花间,一览四季芳华;游戏,水墨间,一如童子初心

“人无癖不可与交, 以其无深情也。”热爱花的林曦用水墨画下了许多种花的不同时刻的美好姿态,如芍药、栀子、牡丹、水仙、桃花、荷花、梅花……她也特别喜欢画小朋友,“他们那种完全无伤大雅不会造成痛苦的小悲哀特别特别可爱”。那些画面里有甜蜜,有忧愁,但都是珍贵而且不易再来的时刻。

画的是各类清雅之花、惹人喜爱的小孩,笔尖流露出的是柔软的情意与对万物的深情,可以窥见的是一个画家真诚的性情。

★笔墨写意,赋万物以深情;永葆童心,于细微见乐趣

不论是画花,还是画小朋友,林曦画的题材都小。“画的是打动我的东西。可能都是细节,落在微小之处。小杯小盘,小肉小酒,小花小山,小人小兽。” 这些小画,本真、质朴、可爱、有趣,能触动每个人内心温柔的一角,发现自己失落已久的天真和热忱。在这个小世界里,有着大大的乐趣。

★用画一张画的态度对待生活,随书附赠别册《谈艺录》

“艺术真正的基础在于每时每刻,美育的意义不在于画出一张画,而是说你能够用画一张画的态度来对待生活。”更多关于艺术美育的深层讨论、画家林曦的创作历程、文人画的鉴赏等内容,收录在内。

★知名作家庆山、冯唐作序推荐

★精选170余幅画作,全彩印刷,双封设计,裸脊锁线装帧,清新呈现水墨画的空灵意境

写字打拳,读书作画,看流水绕庭,四季都可打扫,四季都好观花,壁上有画,案上有茶,窗外有云气,心里有世界,手中有玩具。且学且玩儿,很自足。——林曦

内容简介

《花与童》是水墨画家林曦的精选画作合集,庆山、冯唐作序推荐。

林曦的画作朴拙天真、细腻灵动,尤其喜画花朵、孩童、案头玩意等美好小景。画集是林曦对自然、艺术、生活等的一份内心独白,以“花”和“童”为主题来反观日常生活中细微的美好、感动的瞬间、烂漫的时刻。在花间寻天真,重拾宁静美好的天然本性;于童心得热忱,找回生命中珍贵的持有。

全书共分为“花间集”“童心说”“问答录”三辑,并随书附赠别册《谈艺录》。

“花间集”——芍药、栀子、牡丹、水仙、桃花、荷花、梅花……60幅清雅之花,一览四季芳华,诠释何为“供养自己的插花之道”;

“童心说”——天真、可爱、甜蜜、忧愁……88幅童子绘图,水墨游戏间,珍视“用尽力量过好当下生活”的童心。

“问答录”——以“窗台上的一片青苔”为喻,解读中式文人审美及其标准;从“断舍离”出发,论古人的待物之道等。

《谈艺录》——分享学画之路、创作经历,深入谈论笔墨修养、蒙养生活、文人的轻盈和扎实、好作品的标准、艺术品的收藏等话题。

作者简介

林曦

水墨画家,1983年生于重庆,毕业于中央美术学院,擅长用传统水墨描绘当下,笔墨师法古人,画作有朴拙天真的样子,细腻灵动,尤其喜画花朵、孩童、案头玩意等美好小景。受家庭熏陶,她从小就很喜欢并且有机会深入学习体验中国传统,尤其喜欢写字。少年时办过不少画展,出版过诗文画集,现在致力于中国文人传统美学和生活方式的转译与传播,也在古琴、中医等不同领域中持续学习。

从兴趣出发,她创办了美育与文化工作室“小世界工作室”、教授书画的“暄桐教室”、基于中式文人审美的独立设计品牌“山林曦照”。各种各样的智慧和乐趣会有其相通之处,尽情地玩耍和不懈地努力,叫人充实又踏实。

精彩书评

断断续续以左右心室和大小脑读林曦的书画,像看大河里慢慢移动的一个草木丰茂的汀洲。

——冯唐 作家

林曦的绘画是平时思考的结晶,也是反映人生百态的视觉日志。笔墨和琴弦都是林曦恣意纵情却又能收放自如的游戏人生。她一直属于天生的明星画家,聪慧美丽又才情兼备。她的水墨写意,描写众生百相,是人们的生活审美经验的提炼,精英小众文化可以引为知己,大众也可以在莞尔一笑中找到共鸣感。

——陆蓉之 策展人、艺评家

对于画家而言,“儿童节”既是童心未泯的心结,她以青春力挽童年,对抗更具社会性的成年。在小世界里铺叙和讽喻细微的兴替观。

——尹吉男 艺术史学者、当代艺术评论家

目录

辑一 花间集

供养自己的插花之道

辑二 童心说

天然的郑重与天然的不忽略

童子

辑三 问答录

我想要留一片青苔

后记

虚舟有

用户评价

这本书的魅力,在于它成功地架起了一座连接自然、童真与艺术审美的桥梁。林曦先生的用笔,看似随意,实则处处留心,他对自然万物的观察入微。比如他画的某一朵盛开的牡丹,那种微妙的光影变化和花瓣的质感,仅用水墨就能表现得淋漓尽致,这需要极高的功力和对生命深刻的理解。更让人心生暖意的是“童”的主题,那些在花丛中探寻秘密的孩子,他们的眼神里充满了对世界的好奇与敬畏。这本书的出现,无疑是对当下浮躁社会的一种温柔反抗,它提醒我们,真正的艺术源于对生活最真挚的热爱与观察,是精神层面的滋养,而非短暂的视觉刺激。

评分阅读这本画册的过程,简直像进行了一次缓慢而深入的呼吸练习。林曦先生用他独特的笔触,构建了一个既古典又充满现代气息的视觉空间。我特别欣赏他对于“留白”的处理,那大片的空间并非空无一物,而是充满了空气感和想象的可能性,让观者得以自行填充情感。那些花卉的娇嫩与孩童的纯粹,在他的笔下得到了和谐的共存,让人感到一种久违的生命力和希望。这套书的装帧设计非常用心,每一幅作品的呈现都极为尊重原貌,色彩还原度高,使得那些微妙的墨色变化得以完整地保留下来。这不仅仅是一本画册,它更像是一份对美好生活方式的倡导,是能让人沉淀心绪、重拾对生活热爱的珍贵之作。

评分当我翻开这本书时,立刻被一种内敛而又深沉的美学气息所吸引。它不同于市面上许多追求视觉冲击力的画册,林曦的画作是需要静心去品味的。那些水墨的晕染层次感极强,墨色的浓淡干湿之间,蕴含着东方传统艺术的精髓。我感觉自己仿佛在跟随画家一起,进行一场心灵的游历。他对于“童”的理解,并非简单的描摹孩童的形象,而是捕捉了那种未被世俗污染的灵性。那些孩子或独坐,或嬉戏,神态自然,充满了故事感。整本书的装帧设计也相当考究,纸张的质感与墨色的呈现达到了完美的统一,使得每一次翻阅都成为一种享受,是收藏级别的艺术品,绝对值得细细摩挲。

评分这本画册给人的第一感觉就是清新、自然,仿佛能闻到空气中弥漫的草木香气。林曦先生的画作,尤其是那些关于花卉和童趣的描绘,简直是心灵的“氧吧”。他笔下的世界,色彩不浓烈,却带着一种恰到好处的温润感,如同清晨带着露珠的花瓣,每一个细节都透露出生命力的勃勃。我尤其喜欢他用淡墨晕染出的背景,那种虚实相生的处理方式,既留白,又留情,让人在观看时能自然地沉浸到那种宁静致远的意境中去。看着那些天真烂漫的孩子与花草嬉戏的场景,仿佛回到了无忧无虑的童年,心中的尘埃都被这画中的纯净洗涤了一遍。这不仅仅是绘画技巧的展示,更像是一种生活哲学的体现,教我们在快节奏的都市生活中,如何慢下来,去捕捉那些细微的美好。

评分这份画集带来的审美体验,可以用“润物细无声”来形容。它的力量不在于声势浩大,而在其内在的韵律和静谧的感染力。尤其是对于一个热爱传统文化的人来说,林曦的画作无疑是现代水墨发展中的一股清流。他的“花”不仅仅是植物的写生,更是一种情感的载体;他的“童”则寄托了对理想人性的回归。我留意到画册中部分作品的布局,常常采用不对称的美感,这使得画面在保持和谐的同时,又充满了动势和变化。整体来看,这本书在艺术水准、文化内涵和印刷质量上都达到了极高的标准,它像一本可以时常翻阅的“心灵地图”,每一次重读都有新的感悟。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![法国电影:从诞生到现在 [French Cinema] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/10053817/1f50ad30-5060-4598-86ae-872bf94d52f4.jpg)

![美妙绝伦:紫砂壶收藏与鉴赏/世界高端文化珍藏图鉴大系 [Collection and Appreciation] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11396210/rBEhVFLni94IAAAAAASqNaQE4DIAAIRFALxQFAABKpN581.jpg)

![人类表演学系列:艺术表演与社会表演 [Aesthetic Performance and Social Performance] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11552195/5438fb5aN6e7278c8.jpg)