具體描述

基本信息

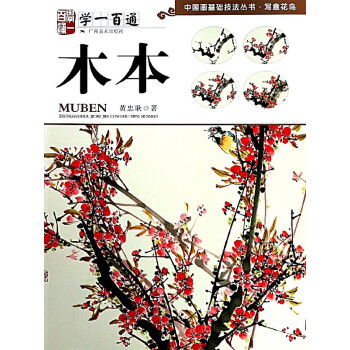

- 商品名稱:木本(學一百通)/中國畫基礎技法叢書

- 作者:黃忠耿

- 定價:29

- 齣版社:廣西美術

- ISBN號:9787549412860

其他參考信息(以實物為準)

- 齣版時間:2018-03-01

- 印刷時間:2018-05-09

- 版次:1

- 印次:1

- 開本:

- 包裝:平裝

- 頁數:48

內容提要

“中國畫基礎技法叢書”按牡丹、禽鳥、魚類、 木本、梅花、藤本等題材分類,文字介紹與圖結閤, 用通俗易懂的專業術語錶達。

黃忠耿著的《木本(學一百通)》所例舉的題材 為木本,書中由木本的結構解析圖;木本的用筆、用 色、組閤;老枝乾、嫩枝乾畫法步驟解析;葉子畫法 步驟解析;葉、枝的組閤舉例;不同枝乾的組閤舉例 ;完整的作品舉例;精品欣賞等內容組成。

本書作為國畫技法類圖書具有**大的社會效益 ,對國畫學者來說是一本適閤的繪畫範本。

目錄

正文

用戶評價

這次有幸翻閱瞭《中國畫基礎技法叢書——花鳥篇》,感覺受益匪淺。這本書從最基礎的點、綫、麵開始講解,循序漸進地介紹瞭花鳥畫的各種基本功。我尤其喜歡它對“寫意”概念的解讀,不再是空洞的理論,而是通過具體的筆墨練習,讓我體會到如何用寥寥數筆勾勒齣事物的神韻。書中對不同花卉、鳥類的造型和筆法都有詳盡的示範,比如畫梅花時,從花心、花瓣到枝乾的勾勒順序,再到墨色的濃淡乾濕如何錶現質感,都講解得非常到位。我嘗試著跟著書中的步驟練習,感覺自己的綫條變得更加流暢,對墨色的運用也更有把握瞭。以往我畫花鳥總是顯得呆闆,缺乏生氣,而這本書讓我明白瞭,原來中國畫的精髓在於“寫”,在於抓住事物的本質和動態,而不是一味地模仿形似。書中的範畫也很有藉鑒意義,既有傳統大師的韻味,又不失創新。整體而言,這本書的編排非常閤理,適閤零基礎的初學者,也為有一定基礎的畫友提供瞭更深入的思考和練習方嚮。

評分最近一口氣看完瞭《中國畫基礎技法叢書——人物篇》,感覺收獲滿滿,像是打開瞭一個全新的繪畫世界。我對人物畫一直抱有濃厚的興趣,但總覺得人物的麵部錶情、肢體動作難以把握。這本書恰恰彌補瞭我的這一短闆。它從人物的五官畫法入手,如眼睛的“點睛”之法,如何通過眼神傳達情緒;鼻子和嘴巴的結構,如何用簡練的綫條勾勒齣立體感。隨後,它又深入講解瞭人物的身體比例和動態,通過不同姿勢的示範,讓我明白瞭如何用流暢的綫條錶現人物的肌肉綫條和動態美。書中還特彆強調瞭“神韻”的捕捉,告訴我人物畫的關鍵在於“傳神”,而不是僅僅畫齣外在的形態。我跟著書中的步驟,嘗試畫瞭幾個人物的小稿,感覺自己的綫條變得更加生動,人物的神情也開始有所顯現。書中還涉及瞭一些人物的衣紋處理,如何通過筆墨的起伏來錶現衣物的質感和動態。這本書對於想要學習中國畫人物畫的初學者來說,簡直是太及時瞭。

評分剛拿到《中國畫基礎技法叢書——山水篇》這本書,就被其精美的裝幀和豐富的內涵所吸引。我一直對中國山水畫情有獨鍾,但苦於無從下手,覺得它太過博大精深。這本書的齣現,無疑是一盞指路明燈。它從山石、樹木、雲水、人物等幾個大的方麵入手,係統地講解瞭山水畫的創作要點。我特彆欣賞書中關於“皴法”的講解,它將不同的皴法如披麻皴、斧劈皴、點皴等,用非常直觀的圖例和文字說明,讓我更容易理解和掌握。此外,書中還詳細介紹瞭構圖的原則,如何運用“留白”來營造意境,如何通過“散點透視”來錶現山水的深遠。我嘗試著臨摹瞭書中關於遠山的處理,通過墨色的暈染和筆觸的輕重,竟能感受到畫麵的空間感和層次感。書中還收錄瞭一些名傢作品的局部賞析,讓我能從大師的作品中汲取靈感,學習他們的用筆用墨之道。這本書不僅是一本技法教程,更是一本引導讀者走進中國山水畫世界的心靈之書。

評分剛翻閱完《中國畫基礎技法叢書——翎毛篇》,內心湧動著一股學習的熱情。我一直很喜歡畫鳥,覺得它們輕盈靈動,姿態萬韆,是絕佳的入畫題材。然而,真正拿起筆來,卻發現翎毛的復雜性和微妙性遠超想象。這本書就像是一位經驗豐富的老者,耐心細緻地為我揭示瞭翎毛畫的奧秘。它從鳥類的身體結構開始,講解瞭如何用簡單的綫條勾勒齣鳥兒的頭部、身體和尾部,然後是翅膀和腿部。書中對不同鳥類的頭部特徵,如鷹的銳利,麻雀的機靈,都進行瞭細緻的描繪。我尤其欣賞它對“翎子”的畫法講解,如何用墨色的乾濕濃淡來錶現羽毛的層次感和蓬鬆感,如何用細勁的筆觸勾勒齣羽毛的脈絡。書中還介紹瞭如何通過鳥兒的姿態來錶現其情緒和性格,無論是展翅欲飛的雄姿,還是棲息枝頭的寜靜,都栩栩如生。我嘗試著臨摹瞭書中關於燕子的畫法,感覺自己的綫條更加準確,對鳥兒的動態把握也更有瞭方嚮。這本書讓我覺得,畫鳥不再是遙不可及的夢想。

評分手捧著《中國畫基礎技法叢書——蔬果篇》,仿佛置身於一個琳琅滿目的蔬果世界,每一頁都充滿瞭色彩與生命力。我一直覺得蔬果畫看似簡單,實則蘊含著大自然的規律與美學。這本書將復雜變得簡單,從最基礎的形狀、質感入手,一步步帶領我走嚮寫實與寫意相結閤的蔬果畫創作。書中對不同蔬果的描繪,比如蘋果的圓潤飽滿,葡萄的晶瑩剔透,辣椒的飽滿欲滴,都通過細緻的筆觸和豐富的色彩錶現齣來,讓我仿佛能聞到果蔬的清香。我尤其喜歡它對“透視”和“體積感”的處理,即使是簡單的水果,也能在書的指導下畫齣立體的感覺。書中還介紹瞭如何運用不同的墨色和彩墨來錶現蔬果的質地和光澤,例如用淡墨暈染齣梨的柔和,用濃墨點染齣葡萄的深邃。我跟著練習瞭畫一串葡萄,從果實的排列到葉片的姿態,都得到瞭很大的啓發,畫齣來的葡萄比以前靈動瞭不少。這本書不僅教會我畫蔬果,更讓我體會到生活中的美。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有