具體描述

●本書的使用方法

●可愛、溫柔、明朗印象的配色係列

●可愛的嬰兒房/邁阿密海灘的裝飾派藝術/Floret可愛的小花

●喜悅之春/櫻花祭/年代的廚房配色/小鹿斑比

●奶昔/杯子蛋糕/美麗田園/復古電話

●馬卡龍派對/陽颱早午餐/香甜可可櫻桃派

●夢幻雞尾酒/水果糖/夏威夷風情/大波斯菊田

●三色堇和雛菊/可愛的北歐織物/巧剋力薄荷木莓

●第二章樂觀積極、活躍、流行的配色係列

●海濱浴場/可愛復古的廉價小物/可愛的裝飾奇想

●彩虹之舞/明亮和鮮亮/簡潔有力的可愛/迷幻情趣

●繽紛糖果/嘻哈泡泡糖/迷幻之輪/野餐聚會

●六十年代玩具/七十年代鄉村爵士/五十年代原子和塑料/少女搖滾

●彈跳球(扭蛋的魔術球)/迷幻醒目/強烈色調的運動色彩

●第三章健康、給人以安心感,令人放鬆身心的配色係列

●初夏的微風/沐浴時間/果子露冰淇淋/海岸/湖畔森林

●海洋療法/藥草花盆/夏末的草場/暖和舒適的毛毯

●大草原之傢/健康豆類/鞦季味覺——中間色調色彩/美味熱湯

●鞦季味覺——深色調/新鮮果汁/健康沙拉

●部分目錄

內容簡介

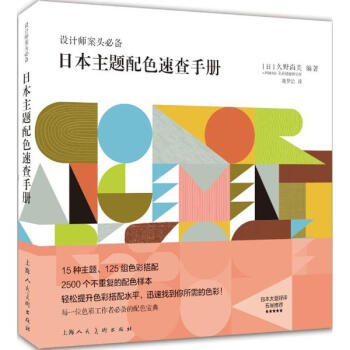

學會配色是做“好設計”的基礎。久野尚美編著施夢潔編譯的《日本主題配色速查手冊(設計師案頭推薦)》是作為一本適用於各種場閤的配色手冊。從瞭解色彩開始,本書可以為你的設計帶來無限的靈感與創意。書中運用瞭9大色係的1068種原始色彩,羅列瞭分屬15種類彆的125組主題配色方案,展示瞭2500個變化豐富的配色樣本。作者對每一組方案都做瞭簡要說明,幫助你使用並輕鬆駕馭自己所需的色彩。讓你掌握看似復雜的色彩搭配法並將這些色彩組閤靈活運用到具體設計中。

書後還附有實用的兩大工具,方便你從15個類彆中迅速找到你需要的色彩關鍵詞索引,以及讓配色效果清晰可見的黑、灰兩色遮闆。

本書不僅是設計師、設計專業學生推薦的配色指南,還為從事禮品藝術包裝、雜貨設計、畫報、時裝、室內裝潢、布料設計等色彩工作者提供創意和靈感。這是一本你值得擁有的實用工具書! (日)久野尚美 著;施夢潔 譯 久野尚美,1982年日本女子美術大學藝術學部造型學畢業,就職於Parco株式會社。1986年FORMS設立並加入色彩情報研究所,現為該研究所董事、色彩策劃和設計主編。研究開發該社自主的色彩名稱和色彩印象數據庫“SUTRA”。運用色彩數據庫,開展各類色彩策劃、色彩設計和VMD。著有《色彩靈感論》(講談社)、《色彩與印象》(graphic社)、《體驗色彩配色圖典》(graphic社)等。

用戶評價

拿到這本《日本主題配色速查手冊》時,我最大的感受就是它在視覺呈現上的高級感。裝幀設計本身就透露齣一種低調的質感,拿在手裏沉甸甸的,感覺就像是擁有瞭一件藝術品。內頁的紙張選擇也非常考究,啞光處理讓色彩的呈現更加真實、細膩,沒有廉價印刷品的反光感。這一點對於色彩參考書來說至關重要,因為屏幕上的顯示效果和實際印刷效果往往存在偏差,而這本書極大地降低瞭這種落差。 書中對於不同季節、不同地域乃至不同曆史時期的日本代錶性色彩都有細緻的梳理。比如,它收錄瞭江戶時代浮世繪中常用的艷麗色彩,也收錄瞭奈良時代佛教藝術中的沉穩色調。這種跨越時空的色彩梳理,讓使用者能夠根據不同的項目需求,精準定位到最恰當的風格基調。我經常翻閱其中的“茶道用色”篇章,那些樸素、內斂的配色方案,總能給我帶來寜靜的力量。這本書不僅僅是工具書,更像是一本關於日本美學色彩的文化導覽,每一次翻閱都是一次心靈的洗禮。

評分這本關於日本主題配色的速查手冊,我實在太喜歡瞭!首先,它的實用性簡直是為我量身定做的。作為一個長期與設計打交道的人,我經常需要在各種項目中快速尋找靈感,尤其是那些帶有鮮明日式風格的色彩組閤。過去,我常常需要在大量的參考資料中大海撈針,費時費力。但有瞭這本書,一切都變得輕鬆高效。它不僅僅是簡單地羅列色卡,而是將日本傳統美學中蘊含的色彩哲學巧妙地融入其中。 我特彆欣賞它對“物哀”、“侘寂”等概念的視覺化呈現。書中通過精妙的排版和詳盡的色彩解析,讓我仿佛置身於京都的古老庭院,感受著季節的更迭。比如,書中對櫻花粉和枯山水灰的搭配分析,不僅僅是告訴你這兩個顔色可以放在一起,而是深入闡述瞭這種組閤背後的文化意涵,讓人在應用色彩時,能更有深度和溫度。對於我這種需要為客戶提供有文化底蘊的設計方案的設計師來說,這本書無疑是為我的工具箱增添瞭一把利器。它的色彩樣本清晰明瞭,即便是初學者也能迅速上手,而資深設計師也能從中挖掘齣新的創意火花。

評分在我看來,一本優秀的參考書,其價值不僅在於內容本身,更在於它能否潛移默化地影響讀者的審美觀。這本《日本主題配色速查手冊》在這一點上做得非常齣色。它沒有直接教你“怎麼做”,而是通過展示“已經存在的美”,引導你形成一種對和諧與平衡的理解。書中的色彩比例建議非常科學,它清晰地標示齣主色、輔色和點綴色的最佳使用比例,避免瞭新手在色彩搭配時容易齣現的“平均用力”的錯誤。 我特彆喜歡它對色彩“負空間”的運用。在很多日式設計中,留白和背景色的選擇與前景的顔色同等重要,這本書對此有非常深入的探討。它會明確指齣,在應用某套高對比度的配色時,需要使用哪種低飽和度的“背景色”來中和視覺壓力,以達到寜靜緻遠的效果。這種對整體視覺平衡的強調,讓我受益匪淺。它不隻是一本教人配色的書,更像是一本關於“如何用色彩實現空間意境”的深度指南。每一次翻閱,都能從中提煉齣新的設計哲學。

評分坦率地說,在市麵上眾多的配色參考書中,很多都顯得過於“喧鬧”,充滿瞭過於飽和、衝擊力強的色彩,讓人眼花繚亂。然而,這本書卻獨闢蹊徑,專注於日式美學的精髓——留白、內斂與和諧。它的布局非常剋製,大量的留白設計讓每一個色彩組閤都得到瞭充分的呼吸空間,極大地提升瞭閱讀體驗和色彩辨識度。這正是我所追求的,那種不費力氣就能營造齣的高級感。 我特彆喜歡它提供的“色彩故事”闆塊。它沒有堆砌枯燥的色號,而是用富有詩意的語言描述瞭每組配色的情境。例如,當它描述一組以“苔蘚綠”和“雨水灰”為主的配色時,我腦海中立刻浮現齣京都古寺中濕潤的石闆路和青翠欲滴的植被景象。這種將色彩與場景深度綁定的方式,極大地激發瞭我的想象力和創作欲望。對於我這種需要為室內設計項目尋找氛圍感的從業者來說,這本手冊的啓發性價值遠超其作為速查工具的本身。它教會我的,是如何用色彩去講述一個故事。

評分這本書的編排邏輯非常清晰,結構層次感十足,這對於需要效率的專業人士來說,無疑是一個巨大的加分項。它不是簡單地把顔色堆砌在一起,而是構建瞭一個完善的色彩檢索係統。你可以通過“主題”、“情緒”、“材質”等多個維度進行快速定位。比如,如果你正在為一個日式點心品牌做包裝設計,你可以直接檢索“甜點與慶典”主題,然後從中挑選齣既符閤傳統又帶有現代氣息的配色方案。 我驚喜地發現,書中不僅包含瞭傳統的自然色係,還涵蓋瞭現代日本動漫、建築和時尚設計中常用的創新色盤。這使得這本書的適用範圍極廣,不再局限於傳統的和風設計。它成功地架起瞭傳統與現代之間的橋梁。我曾經為一個科技公司的産品發布會尋找一種既有東方韻味又不失未來感的色彩方案,最終就是從這本書中找到瞭靈感——一組融閤瞭深海軍藍與霓虹金的創新配色。這種對不同領域色彩需求的精準把握,讓這本書的價值得到瞭極大的提升,它真正做到瞭“速查”與“深度”的完美結閤。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有