具体描述

产品特色

编辑推荐

《搜山图》的流传有很多本子,从绘画到戏曲都有表现。

那么,这个故事来源于哪儿呢?相传二郎神打连环寨经过与哪吒比武,

带醉射破了锁魔镜,放走了被镇锁住的金睛百眼鬼和九首牛魔王,

因此引出了二郎神与哪吒赶到黑风洞,搜山追回二洞妖魔的一段故事。

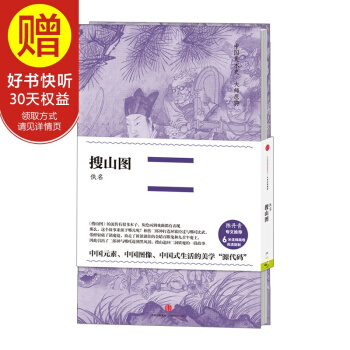

内容简介

《搜山图》根据民间传说,表现二郎神搜山降魔的故事。图中描绘神兵神将们耀武扬威地搜索山林中各种魔怪。这些妖怪,或是原形,或化为女子,他们都在神将的追逐下,仓惶逃命或藏匿山洞。不知作者有意还是无心,观者常常会联想到,封建专制社会那些官兵欺负百姓的情形

作者简介

陆治(1496-1576),明代画家。吴县(今江苏苏州)人,字叔平,号包山子。曾从祝允明、文徵明学诗文、书画。擅花鸟,工笔写意俱有生趣,也工山水,用焦墨皴擦,风骨峻削,但少渲染,失之刻露。内页插图

前言/序言

这批画集属于所有愿意认知华夏绘画的人。其功德,不仅仅是在赏阅,而在实实在在的爱国主义教育。

你爱这国家的什么?在无数可资援引的历史记忆中,眼下,请年轻人翻开这套画集。

——作家、画家、木心美术馆馆长 陈丹青

中国古代的文化成就,是我们这个东方大国五千年辉煌历史的重要组成部分,是基本国情,应成为常识,宜家喻户晓。

——国家文物鉴定委员会副主任委员 孙机

千百年来,这些杰作征服了无数观众,已成为华夏民族的美学基因、东方文明的背景符号!

过去,由于历史条件的限制,这些杰作往往深藏不露,普通读者难以一睹全貌,更无缘亲近赏鉴。本丛书企望“旧时王谢堂前燕”,得以“飞入寻常百姓家”。愿大师原典的灼灼华彩,成为读者的案头锦瑟、枕边韶华。

——中国美术馆副馆长 张子康

用户评价

这本书带给我的冲击力是潜移默化的,初读时或许只觉得故事引人入胜,但随着时间的推移,那些散落在字里行间的隐喻和象征开始在我脑海中发酵、生长。它在主题的探讨上,展现出极大的勇气和广度,敢于触碰那些敏感而复杂的人性议题,却又处理得极其老道圆滑,没有丝毫说教的意味。作者的文字风格是极其独特的,充满了古典的韵味,但又不失现代的锐利,仿佛是两位风格迥异的大师共同完成的作品。特别是对话的设计,精妙绝伦,寥寥数语便能勾勒出人物的内心世界和复杂关系,充满了张力,让人拍案叫绝。我发现自己开始不自觉地模仿书中的某些句式和观察角度去审视日常生活,这说明这本书已经超越了一般的阅读体验,进入了影响我思维模式的层面。它不是提供一个简单的答案,而是提出了一系列更值得深思的问题,这才是真正有生命力的文学作品的标志。

评分我必须承认,这本书的阅读门槛相对较高,它要求读者具备一定的耐心和文化储备,因为它毫不客气地将大量历史的、文化的细节编织进叙事结构中,但一旦你跨过初期的适应期,便会发现自己进入了一个极其丰富、多层次的精神矿藏。作者的语言有一种近乎诗意的精准度,每一个词语的选择都像是经过了千锤百炼,准确而有力,却又流淌着音乐般的美感。这本书最吸引我的地方在于它对“时间”这一概念的哲学探讨。它不仅讲述了一个故事,更是在探讨时间如何塑造人、又如何被人们所对抗或接受的复杂过程。不同时间维度的穿插使用,使得整个故事如同一个立体的雕塑,让你能从多个角度去审视同一个瞬间的意义。它不仅是故事的讲述者,更像是一位深刻的智者,用近乎冷静的笔调,为我们呈现了一幅关于存在与意义的宏大画卷,让人读后久久不能平静,思绪万千。

评分这本书的装帧设计着实令人眼前一亮,那种低调的雅致中透着一股沉稳的力量感。初次翻阅时,就被它那细腻的纸张质地和恰到好处的留白所吸引。内容上,它巧妙地将历史的厚重与现实的脉动编织在一起,叙事节奏拿捏得十分到位,时而如山涧溪流般轻盈灵动,时而又似高山峻岭般气势磅礴。作者的文字功底可见一斑,他总能在不经意间抛出一个极富哲理的观点,让你不得不停下来反复咀嚼。我尤其欣赏他笔下人物的塑造,那些鲜活的面孔仿佛就站在你的面前,他们的挣扎、他们的抉择,都深深牵动着读者的心弦。这本书绝非快餐式的阅读体验,它更像是一坛老酒,需要你静下心来慢慢品味,每一次重读都会有新的感悟。它探讨的主题宏大而深刻,但叙述方式却保持着一种难得的人文关怀,使得那些宏大的命题变得触手可及,让人在阅读中不仅获得了知识的拓展,更收获了心灵的洗涤。这种阅读的深度和广度,是当下许多作品难以企及的。

评分读完后,我有一种强烈的冲动,想立刻去探访书中所描绘的那些地域,去感受那种融于骨子里的文化气息。作者的笔触极为写实,对于场景的描绘达到了令人惊叹的地步,那种光影、那种气息,仿佛能透过纸面扑面而来。这本书的结构非常精巧,看似松散的叙事线索,实则暗藏着一条清晰的逻辑主线,引导着读者一步步深入到故事的核心。我特别喜欢作者在关键情节的处理上所展现出的克制与张力,他从不滥用煽情的词句,而是用最冷静的叙述去烘托最强烈的情感,这种“不动声色”的力量感,才是真正的高级。更难能可贵的是,它没有陷入对过去的简单怀旧,而是以一种批判性的眼光审视着历史的流变,对当下的人文困境提出了深刻的反思。它像一面镜子,映照出我们在快速发展中可能遗失的那些珍贵的东西,催促我们停下来思考“根”在哪里。这本书的价值,在于它提供了一种不同于主流叙事的全新视角。

评分这本书的叙事节奏控制得如同专业的指挥家,高潮迭起,但绝不突兀,总是在你最放松警惕的时候,突然抛出一个让人心神俱震的转折。我对作者对于时代变迁中个体命运的描摹深感震撼,他没有将人物脸谱化,而是深入挖掘了他们性格深处的矛盾与挣扎,使得每一个“小人物”都拥有了史诗般的厚重感。阅读过程中,我时常会因为某个意象的精准而感到震撼,那些看似寻常的景物,在作者的笔下获得了全新的生命和象征意义。它成功地建立了一个自洽的世界观,在这个世界里,所有的事件都有其内在的逻辑和必然性,让读者在沉浸式的阅读体验中,体验到一种命运的不可抗力与个体努力之间的永恒拉扯。这本书的后劲很足,合上封面后,故事并未结束,它继续在你脑海中上演,让你不断回味其中蕴含的深意和情感的余韵。这种绵长而持久的阅读体验,实属难得。

评分好书,值得购买!

评分好书,值得购买!

评分好

评分好书,值得购买!

评分很清晰

评分非常好的画册,期待出完收集全套

评分非常好的画册,期待出完收集全套

评分好书,值得购买!

评分很清晰

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有